REVISITANDO LA TRAYECTORIA DE

FERMIN ESTRELLA

Conexiones intergeneracionales y latinoamericanas de la arquitectura y urbanismo popular

Maria Eugenia Durante

RESUMEN

La trayectoria del arquitecto argentino Fermín Estrella (1937-2014) permite coser y vincular en la historia reciente experiencias de arquitectura y urbanismo popular en América Latina, con foco en Argentina y México. La propia trayectoria formativa y laboral de Fermín, así como los vínculos que tejió y las redes de las que formó parte, permiten iluminar una serie de experiencias que plantearon procesos innovadores de trabajo en el territorio, que acompañaron a los movimientos de pobladores y que buscaron constituir prácticas alternativas vinculadas a las necesidades de los sectores populares.

Se presenta un trabajo de reconstrucción histórica de la trayectoria de Estrella a partir de fuentes documentales y entrevistas, resultando su aporte más interesante poder brindar hilos de continuidad entre aquellos complejos años sesenta y setenta, con prácticas desarrolladas en los últimos veinte años en el país, abocadas a las problemáticas del hábitat popular.

PALABRAS CLAVE arquitectura popular; hábitat popular urbanismo social; autoproducción asistida; arquitectura latinoamericana

https://creativecommons.org/share-your-work/cclicenses/

DATOS DE LOS AUTORES

Maria Eugenia Durante. Arquitecta (FAU, UNLP). Doctora en Estudios Urbanos (Universidad Nacional de General Sarmiento). Centro Interdisciplinario de Estudios Complejos (FAU, UNLP). Docente, extensionista e investigadora a nivel universitario. Participante de diversos espacios de trabajo territorial con comunidades en Argentina, en torno a la mejora del hábitat y la realización de proyectos participativos diversos. Ha presentado diversos artículos y ponencias que trabajan en torno a la historia reciente de los y las arquitectas que se vinculan a los movimientos de pobladores en Argentina y México; aportando a la reflexión sobre sus prácticas y debates conceptuales, analizando la circulación de ideas y experiencias por Latinoamérica. Contacto: durantemariaeugenia@gmail.com.

ORCID: 0000-0001-5827-8812.

AGRADECIMIENTOS

A Ana Novick, compañera de los últimos años de Fermín, quien nos confió su archivo personal y nos apoyó en todo lo necesario para poder profundizar en sus historias y experiencias.

REVISITANDO A CARREIRA DE FERMIN ESTRELLA.

Conexões Intergeracionais e latino-Americanas da Arquitetura Popular e do Urbanismo

RESUMO

A trajetória do arquiteto argentino Fermín Estrella (1937-2014) permite-nos costurar e ligar na história recente experiências de arquitetura popular e urbanismo na América Latina, com enfoque na Argentina e no México. A própria formação e percurso profissional de Fermín, bem como os laços que teceu e as redes de que fez parte, permitem-nos visualizar uma série de experiências que propuseram processos inovadores de trabalho no território, que acompanharam os movimentos de colonos e procuraram constituir práticas alternativas ligadas às necessidades dos sectores populares. Uma reconstrução histórica da trajetória de Estrella é apresentada com base em fontes documentais e entrevistas, sendo a contribuição mais interessante a de fornecer fios de continuidade entre aqueles complexos anos sessenta e setenta, com práticas desenvolvidas nos últimos vinte anos no país, voltadas para os problemas do habitat popular

PALAVRAS-CHAVE arquitetura popular; habitat popular; urbanismo social; auto-produção assistida; arquitetura latino-americana

AGRADECIMENTOS

A Ana Novick, companheira de Fermín durante os seus últimos anos, que nos confiou o seu arquivo pessoal e nos apoiou em tudo o que precisámos para aprofundar as suas histórias e experiências.

I+A Año 2024 l Nº 25 l e ISSN 2250-818X (en línea) l Mar del Plata l 263-292

REVISITING THE TRAJECTORY OF FERMIN ESTRELLA.

Intergenerational and Latin American connections of popular architecture and urbanism

ABSTRACT

The trajectory of the Argentine architect Fermín Estrella (1937-2014) makes it possible to stitch together and link in recent history experiences of popular architecture and urbanism in Latin America, with a focus on Argentina and Mexico. Fermín’s own formative and working trajectory, as well as the links he weaved and the networks he was part of, allow us to visualize a series of experiences that proposed innovative work processes in the territory, that accompanied the movements of settlers and that tried to constitute alternative practices linked to the needs of the popular sectors. A historical reconstruction of Estrella’s trajectory is presented on the basis of documentary sources and interviews. Her most interesting contribution is to be able to provide threads of continuity between those complex sixties and seventies, with practices developed in the last twenty years in the country, focused on the problems of popular habitat.

KEYWORDS Social Architecture; Popular Habitat; Social Urbanism; Assisted Self-Production; Latin American Architecture

ACKNOWLEDGMENT

To Ana Novick, Fermín’s companion of the last years, who gave us her personal archive and supported us in everything we needed to delve into his stories and experiences.

Recepción original: Junio 2024 lAceptación: Agosto 2024. Durante, M. E. (2024). “Revisitando la trayectoria de Fermín Estrella. Conexiones intergeneracionales y latinoamericanas de la arquitectura y urbanismo popular Revista i+a, investigación más acción, N° 25, p. 263-.292

INTRODUCCIÓN

Desentramar la historia que hay detrás de la trayectoria de Fermín Estrella, nos abre la posibilidad de articular un proceso histórico local y latinoamericano de discusiones y experiencias prácticas críticas de arquitectura que no se silencian con el gobierno militar, como sí pasó con muchos y muchas otras protagonistas. Diversos autores han hablado sobre el quiebre que significó el gobierno militar en la ruptura de una perspectiva crítica que crecía, en todos los ámbitos, en las décadas del sesenta y setenta. En arquitectura hay pocas revisiones que exploren aquellos años dentro del campo disciplinar, complejos de analizar debido a que muchos libros y apuntes fueron quemados, muchos protagonistas asesinados, y muchos otros aún tienen miedo de hablar. Fermín Estrella tuvo la posibilidad de exiliarse a México durante el gobierno militar, situación que, además de salvar su vida, le permitió volver y seguir desarrollando sus ideas y prácticas previas al exilio.

Reconstruir la trayectoria de Fermín nos permite indagar y comprender cuáles son las variables contextuales, políticas, culturales, económicas, que posibilitaron y limitaron, en cada uno de los momentos históricos, la circulación de ideas y experiencias alternativas en la región. Recorrer sus caminos nos permite dar sentido histórico a los esfuerzos actuales que se impulsan desde la arquitectura y el urbanismo para dar respuesta a los sectores populares y sus problemáticas del hábitat. Durante sus últimos años de vida, Fermín Estrella logró despertar el interés de gran cantidad de jóvenes y profesionales, que encontraron en su experiencia, propuesta teórica y actitud pedagógica un aliento para animarse a pensar otra arquitectura. En las más de 500 diapositivas que ilustraban sus clases y ponencias, contaba experiencias desconocidas en la formación de grado de arquitectura y urbanismo, y que resultaron un aporte fundamental.

En este artículo, se realiza una reconstrucción histórica de su trayectoria y conexiones a partir de un trabajo de archivo, con fuentes documentales diversas, y entrevistas con el mismo Fermín y personas allegadas. El contenido se desarrolla en tres secciones que recorren tres ámbitos y escalas de intervención: (i) los ámbitos académicos; (ii) la práctica socio-territorial; (iii) los vínculos latinoamericanos. Tres escalas desde donde revisar sus prácticas, sus estrategias de resistencia, sus ideas y sus vínculos con otros colegas que abren puertas a conocer otras tantas experiencias y procesos de abordaje del hábitat popular.

DESARROLLO.

Revisitando la trayectoria de fermin

En las universidades: formación de una generación ¿o de varias?

Fermín Estrella (1938-2014) se graduó de arquitecto en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo (FAU)1 de la Universidad de Buenos Aires (UBA) en 1967. Su formación se insertó en un período complejo en las universidades públicas que se pauta entre 1955 a 1966, entre el golpe a Perón y la intervención de Onganía. Un período de políticas desarrollistas, modernización de las estructuras y renovación de los planes de estudio y contenidos; con su contracara, la expulsión de sectores del peronismo y su proscripción en la política. Como señala Suasnábar, estos “años dorados” de la universidad “expresan lo contradictorio de un proceso político, donde a la vez que se reconocía una autonomía y libertad en el espacio académico, se le negaba para la gran mayoría de la sociedad” (Suasnábar cit. Cravino, 2015). Un período donde, a pesar del gran desarrollo académico y científico, la universidad “se encontraba descolgada de la realidad concreta” como expresaba el arquitecto Juan Molina y Vedia (Cravino, 2015).

Ante la instauración de la Revolución Libertadora que derrocó a Perón, los estudiantes organizados realizaron tomas en las diversas facultades y asambleas para discutir sobre los contenidos de su formación. En la FAU-UBA se realizaron diferentes actividades entre los estudiantes, una de ellas fue el armado de grupos que investigaron la situación de las carreras de arquitectura en diversos países de la región, buscando experiencias que sirvan para pensar las reformas a realizar en el plan de estudios y sus contenidos (Molina y Vedia, 2018). Entre las reformas realizadas, se importó la figura de los talleres verticales (de la experiencia uruguaya), se sumó el aporte de otras disciplinas y se realizó la renovación del plantel docente. Muchos jóvenes profesionales renuevan y amplían el plantel docente, lo cual permite abordar el aumento significativo de la matrícula en la facultad, en la década del sesenta graduaron cerca de dos mil arquitectos, el doble de los graduados durante los años cincuenta, y cuatro veces la cantidad de graduados de los años treinta y cuarenta (Durante, 2020, p.202

En este contexto, Fermín Estrella se forma como arquitecto y participa en espacios de organización estudiantil, una militancia política que había iniciado desde el secundario, en el Colegio Mariano Moreno. En aquellos años, el movimiento estudiantil tuvo un papel importante en las discusiones universitarias, así como también los graduados y profesores debido a que era una generación que encontró dificultades para insertarse laboralmente, lo cual los llevaba a cuestionar su propia formación2 . Varios de los profesores más activos en el seno de la FAU, fueron profesores de Fermín, por lo que es posible imaginar que la discusión permeaba tanto fuera como dentro de las aulas.

Esta situación en el ámbito universitario se conjugaba con el crecimiento exponencial de las grandes ciudades, con la migración interna que urbanizaba de manera informal la periferia. La problemática habitacional se hacía cada vez más visible e interpelaba al Estado y la formación de los profesionales. En este contexto, en 1956 se desarrollaron en la UBA las primeras experiencias de trabajo territorial que integraron la extensión, investigación y formación, y convocaron a diversas facultades para intervenir de manera interdisciplinaria. El trabajo desarrollado en Isla Maciel, impulsado por el Departamento de Extensión Universitaria (DEU) de la UBA (Brusilovsky, 1998), configuró una de las primeras experiencias vivenciales y participativas de estudiantes y docentes con los pobladores y sus problemáticas habitacionales. Estas prácticas permitieron profundizar “el aprendizaje desde la vivencia propia de la realidad social y marcan los inicios de un trabajo territorial donde se resignifica el hecho de ‘poner el cuerpo’, la charla con los usuarios y el saber co-construido” (Durante, 2021, p.170). Para 1960 varios talleres de la FAU se abocaron a la temática, como los talleres de Wladimiro Acosta y el de Horacio Berretta, dos personajes que son importantes para la discusión sobre la vivienda social. Otros de ellos, los dedicados a la planificación urbana, como el taller de Suárez y García Vázquez, donde Estrella realizó sus primeras aproximaciones a las problemáticas de los sectores populares (Estrella, 2012, p.14).

A comienzos de la década del sesenta, se fue consolidando un sector dentro del ámbito académico y profesional de la arquitectura vinculado a las ideas de izquierda y peronistas. Será Mario Soto (1928-1982) y Marcos Winograd (1928-1983) dos de las figuras centrales en el armado, quienes recorrieron diversas ciudades buscando entrelazar a los arquitectos/as que tuvieran una perspectiva progresista para vincularlos a diversas propuestas de talleres en la UBA y en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) (Entrevista Ana Azzarri, 2019). A dicho grupo se vinculó Mario Tempone (1937-1977), colega inseparable de Fermín en los años setenta. Tempone egresó como arquitecto de la FAU a principios de los años sesenta donde inició su carrera docente siendo estudiante en 1956, una vez graduado fue Ayudante y luego Jefe de Trabajos Prácticos en diversas materias. Renunció ante la intervención de 1966 y retomó en 1973 siendo Profesor de la Cátedra de Construcciones. A diferencia de Tempone, Estrella no tuvo una trayectoria docente en la FAU, inició a trabajar en el campo profesional de muy joven en estudios de arquitectura e inició su trabajo en escuelas rurales unos años antes de graduarse. Sin embargo, era amigo y colega de varios de los jóvenes profesores que allí se formaron y discutieron sobre la formación, lo que lo mantuvo vinculado de diversas formas con el movimiento estudiantil de la juventud peronista.

El golpe de Onganía de 1966 interrumpió los esfuerzos y movimientos que se venían construyendo en las facultades de arquitectura. Sin embargo, luego de la intervención de las universidades, Soto junto a Winograd, Francisco García Vázquez, Juan Molina y Vedia, Rodolfo Livingston, Osvaldo Bidinost, el propio Tempone y Estrella, entre muchos otros, volvieron a aglutinarse en diversos espacios, tales como: el “Centro de Estudios del Hábitat” (1967), de desarrollo de investigaciones por fuera de la Universidad, o el “Frente de Arquitectos” (1969), de intervención en ámbitos profesionales. Este resulta un sector conformado por diversas generaciones que se formaron mutuamente, a los cuales es posible encontrar en diversos lugares desde donde emergieron voces disidentes con el discurso tradicional de la práctica arquitectónica durante los años sesenta y setenta.

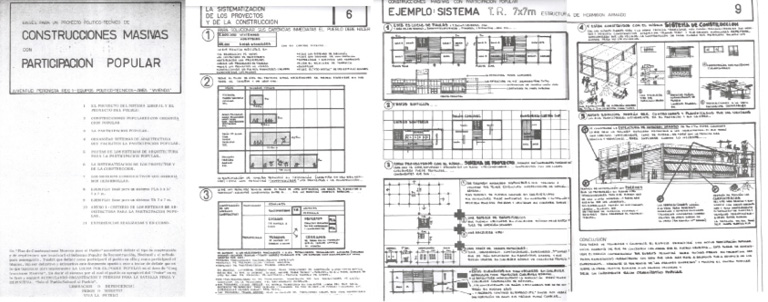

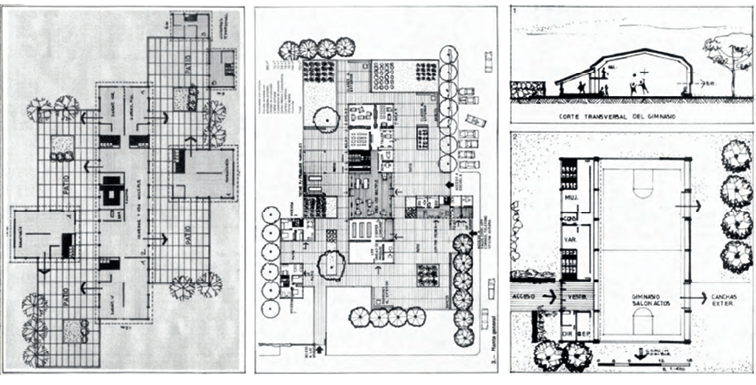

En 1972, Mario Tempone y Fermín Estrella realizaron su primera experiencia juntos en el proyecto de una vivienda y un estudio para su sistematización, junto a Francisco Trincheri, para el Instituto de Promoción y Planificación de la Vivienda (IPPV) de la provincia de Rio Negro. Esta experiencia “fue la base de lo que guió nuestro trabajo y originó la investigación posterior para el IPPV ‘Conjuntos Sistematizados de Vivienda’. Un trabajo que difundieron en fotocopias los centros de estudiantes de arquitectura de varias facultades del país” (Estrella, 2012, p.57). Estrella hace referencia al manual “Construcciones Masivas con Participación Popular” que publicó el Centro de Estudiantes de Arquitectura de la FAU en 1973 y tuvo una gran difusión en la comunidad universitaria. Otras versiones revisadas de este mismo material fueron publicadas por los centros de estudiantes de la Facultad de Arquitectura de Córdoba y la de Mar del Plata, en 1974 (ver Figura 1).

Cuando Héctor Cámpora asume la presidencia, en mayo de 1973, se profundiza el proyecto de Universidad Nacional y Popular (Friedemann, 2017, p.2) que se extendió hasta septiembre de 1974, cuando el gobierno de María Estela Martínez de Perón interviene la universidad. Comenzaría allí a gestarse en la FADU-UBA lo que se conoció como los Talleres Nacionales y Populares (TA.NA.PO.), impulsados por estudiantes de la Juventud Universitaria Peronista (JUP), Montoneros y otras organizaciones. Esta experiencia en la UBA no sería la única del país, reconocida y estudiada fue la experiencia del Taller Total (Lamfri, 2007; Pedano, 2010; Malecki, 2016) de Córdoba, pero a la par se dieron episodios similares en la Universidad de La Plata y Rosario. Experiencias que se proponían repensar las estructuras académicas y contenidos en la formación de arquitectos y urbanistas posibilitadas por desarrollarse en el ámbito de la universidad. Desde el inicio de aquel proceso, se incorpora Mario Tempone, quien convoca a su amigo Fermín Estrella a la FAU-UBA, y juntos impulsan la creación del Instituto de Investigaciones y Proyectos (IIP) y el Centro de Investigaciones de la Vivienda Popular de la Universidad de Buenos Aires (CIVPUBA). Dos espacios de investigación hermanados que se articularon con la política pública, los movimientos villeros, las organizaciones políticas y el sector privado, y buscó ir en sintonía con el proyecto político del tercer peronismo (Durante, 2022a).

Todos estos esfuerzos se ven interrumpidos por la intervención de las universidades luego de la muerte de Perón. Comienza allí la persecución, secuestro, tortura y desaparición de quienes estaban vinculados a la militancia política en diversos ámbitos, siendo la militancia universitaria uno de los espacios más afectados. A Mario Tempone lo secuestraron y asesinaron en 1977; Fermín logró exiliarse a México con su familia un tiempo antes.

En el exilio, no se conoce si Fermín se vinculó a los ámbitos formativos, como sí lo hicieron otros tantos colegas exiliados (Durante, 2022b). Sin embargo, en su archivo personal, se encontró la colección completa de las revistas y cartillas de Autogobierno Arquitectura de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, un proceso de revisión estructural de la formación de arquitectura que se gestó a inicios de los años setenta (Montes, 2012; Macias, 2015; Vargas Pellicer, 2019). Los vínculos de Fermín con el mundo académico se reconocen a partir de su regreso a Argentina en 1986. Una de sus primeras experiencias fue ingresar como investigador del CONICET, por diez años, no desde la Universidad, sino desde la Sociedad Central de Arquitectos que tenía su propio espacio de investigación. Recién en 2010, Fermín encuentra espacios en la universidad pública que lo reciben para brindar charlas y conferencias en sitios donde se desconocía su trayectoria, allí supo conquistar a una nueva generación de jóvenes que se volvieron aprendices de sus experiencias.

En sus últimos años, Fermín volvió a aparecer en escena debido a una serie de charlas, seminarios y encuentros que lo tuvieron como protagonista. A sus 76 años no se rendía e insistía en seguir “vacunando contra el ‘no se puede’3 . En 2012, en el Encuentro Latinoamericano de Arquitectura Comunitaria (ELAC) fue la figura “revelación” (ver Figura 2). Muchos estudiantes quedaron asombrados al ver a un hombre de unos setenta y pico de años parado arriba de unos banquitos de madera para llegar más alto y señalar la pantalla donde se proyectaban las 500 diapositivas que había decidido contar en el espacio asignado de quince minutos, tiempo que se extendió a dos horas debido al pedido del público. Pocos conocían a Fermín Estrella en las facultades de arquitectura o dentro de los sectores interesados en la arquitectura social, por lo que este encuentro volvió a poner a Fermín en boca de todos. En 2013, en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo (FAU) de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) convocó a más de 600 estudiantes para un Seminario de Vivienda Productiva y Urbanismo Social, organizado por el Centro de Estudiantes de Arquitectura (CEA) conducido por la agrupación Agite Estudiantil, y a principios de 2014 otros cientos se inscribieron en su seminario dictado en la FADU-UBA junto al Taller Libre de Proyecto Social (TLPS).

En el ámbito universitario, particularmente, Fermín siempre se movió de manera tangencial, de manera constante se vinculó y retroalimentó a diversas generaciones de jóvenes que buscaban un andamiaje teórico-práctico desde donde repensar la práctica de arquitectura ligada a las necesidades populares. En su trayectoria se divisa la recurrencia y la emergencia de estos debates en ámbitos de la militancia estudiantil, graduada y docente. A la vez, permite vislumbrar un proceso de diálogo intergeneracional que alimentó el desarrollo de una perspectiva crítica de la profesión, del que forman parte Fermín y otros tantos. A partir del camino de Fermín, se desatan hilos donde ver la circulación de ideas y las adaptaciones que surgen a partir de la transmisión de generación a generación, dando valor a la acumulación de saberes y experiencias, y a los procesos de autocrítica y aprendizaje.

En el territorio: despliegue y sistematización de sus prácticas

El trabajo fue una constante en su vida, debido a que tuvo que comenzar a trabajar mientras realizaba sus estudios. Ni bien ingresó a la universidad trabajó como carpintero durante varios años, una experiencia que comenzaba a forjar su perfil más ligado a la práctica, contaba que “el trabajo con la carpintería me dio una manija bárbara con la arquitectura, porque era cuestión de pensar una forma y hacerla, como hace un escultor, y me gusta hacerlas, aprendo al hacerlas y pienso al hacerlas” (Entrevista a Fermín Estrella, 2013). Durante su carrera también trabajó en el estudio del reconocido arquitecto argentino Amancio Williams, a quien ayudaría en el diseño y edición de uno de sus libros.

Unos años antes de graduarse, en 1964 ingresó a trabajar con el Plan de Construcciones Escolares y el Grupo Nacional de Desarrollo de la Arquitectura Escolar, impulsados por el gobierno del presidente Illia. En poco tiempo, pasa a ser jefe del Grupo de Diseño y Planificación de Escuelas Rurales del Consejo Nacional de Educación, donde realiza una extensa obra, en todo el país, de escuelas rurales (ver figura N°3). Al iniciar su trabajo, debido a que no tenía experiencia en escuelas rurales, decidió viajar al interior del país a conocer a las poblaciones rurales que serían las destinatarias de las escuelas. Estrella hacía énfasis en la necesidad de conocer a las comunidades, conocer sus necesidades, realidades y formas de vida, para pensar desde allí los proyectos:

“Este proyecto me conectó con los jacales, ranchos miserables y ruinosos, donde los maestros rurales argentinos enseñan. Conectarme con este medio me enseñó a ver mi patria de otra forma. Convivir con mi gente sencilla y sufrida, me hizo pensar seriamente en la arquitectura y su significado social. La rueda por la noche del consabido mate, sus jacales, beber agua turbia de los pozos y matar vinchucas, me hizo pensar que nuestra arquitectura, la arquitectura que elaboraríamos para esa gente, también tenía que ser sencilla, humilde y linda, como sus ponchos de colores. No podía ser solo ‘un juego de volúmenes y espacios bajo la luz’. Debía ser algo útil, muy realizable, muy económico y además lindo, con carácter” (Estrella, 2012).

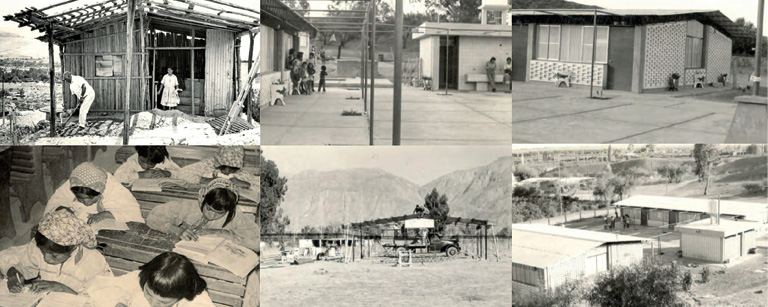

Este trabajo con las escuelas primarias es motorizado a partir de la llegada de los arquitectos Ignacio Zuvizarreta y Ramón Vargas Mera de la mano de la UNESCO y el CONESCAL (Centro Regional de Construcciones Escolares para América Latina), ambos venían de la experiencia de construcción de escuelas rurales en México por parte del Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos (CAPFCE). La experiencia mexicana fue reconocida en toda la región. Impulsada en los años cuarenta, marca el inicio de una obra pública moderna que buscó abarcar todo el territorio mexicano. Para llegar a las comunidades se diseñó un sistema constructivo transportable, liviano, fácil de montar y modificar. El sistema era enviado a las comunidades junto con una serie de cartillas y manuales que explicaban cómo construir las escuelas (ver figura N°4).

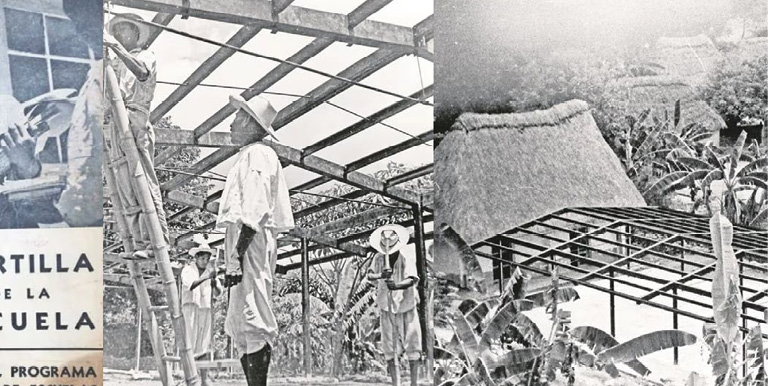

En Argentina, el equipo del que formó parte Fermín Estrella desarrolló diversos sistemas constructivos adaptados a las diversas realidades del territorio nacional. Sistemas prefabricados de construcción en seco que podían ser transportados a caballo a los lugares más alejados. De montaje sencillo y posible de realizar por mano de obra no especializada, eran acompañados por manuales explicativos de las piezas del sistema y cómo realizar el paso a paso (ver figura N°5). Según un diagnóstico del mismo equipo, era necesario arreglar/reemplazar al menos cuatro mil escuelas rurales en todo el país, por lo que la magnitud del problema era un tema central. El equipo diseñó los sistemas ER66 y ER67, sigla que corresponde a Escuelas Rurales y el número del año de creación. Ambos sistemas permitieron construir, en todo el país, cerca de “mil aulas primarias en ámbitos rurales y en la Escuela Bandera Argentina en Villa de Retiro, Buenos Aires (1966), una enorme escuela de 39 aulas y 5200 m2. El sistema de proyecto estaba formado por 3 elementos: la retícula estructural, una serie de locales tipo y las posibilidades de crecimiento previstas” (Barrán, 2022, p.25).

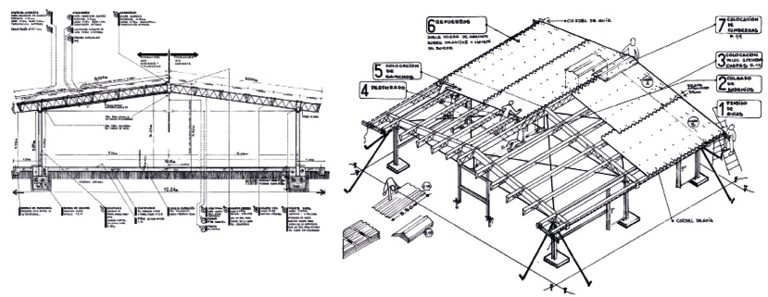

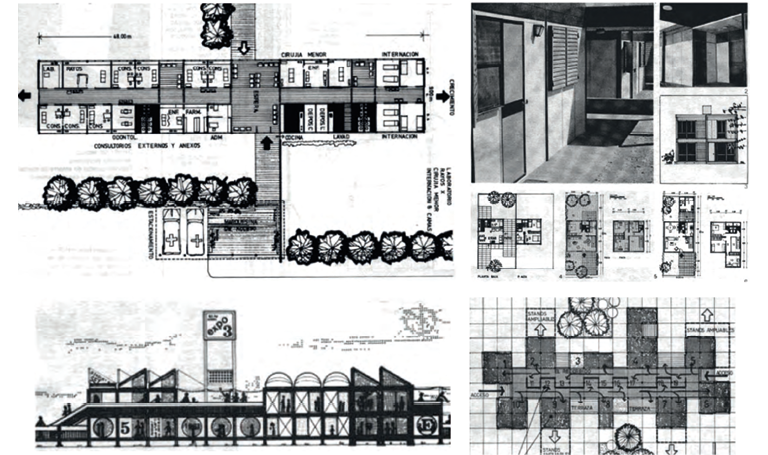

La escuela “Bandera Argentina” en la villa 31 (Estrella, 1984, p.99), que formó parte de esta etapa del trabajo de Fermín, era una conquista de la Federación de Villas y Barrios de Emergencia (Snitcofsky, 2018, p.37), la cual fue una de las primeras agrupaciones de los pobladores de las villas de la Ciudad de Buenos Aires para los años sesenta. En 1968, Fermín junto a Miguel Cangiano, Enrique Ibañez, Raúl Pajoni y Pedro Padawer, crearon el Grupo IRA (Industrialización y Racionalización de la Arquitectura), para sistematizar y teorizar sobre su experiencia en escuelas, poder profundizar la investigación y multiplicar las experiencias. El trabajo desarrollado por el Grupo IRA fue muy reconocido debido a que se diferenciaba de la producción local que importaba la arquitectura de sistemas europea o norteamericana. El grupo realizó sistemas que se apoyaban en el conocimiento de la industria nacional y su desarrollo. Su propuesta ha sido reconocida como innovadora para su época según la historia de arquitectura local4. El Grupo IRA avanzó en el desarrollo de tres sistemas para escuelas rurales llamados Sistema IRA 1, 2 y 3. Sobre los mismos confeccionó manuales de armado y se desarrollaron experiencias en diversos puntos del país, en coordinación con los gobiernos locales (ver figura N°6).

Al inicio de los años setenta, Fermín y sus colegas desarrollaron un nuevo sistema: el Sistema Trama. Este sistema se aplicó primero en una serie de vestuarios en la Ciudad de Buenos Aires, con el apoyo de Martha Montero, quien lo vincularía también a la Comisión Municipal de la Vivienda (CMV). El mismo sistema fue aplicado en viviendas y hospitales en Rio Negro y, más tarde, aplicado en diversas experiencias en suelo mexicano (ver figura N°7). El sistema Trama “Fue la búsqueda por materializar una retícula espacial que nos permitiera organizar espacios para diversas necesidades y actividades a partir de módulos repetibles que pudieran cerrarse con diferentes materiales y la posibilidad de dar con ellos diversas imágenes finales” (Estrella, 1984). Todos estos desarrollos apuntaron a explorar la cuestión de la arquitectura de sistemas orientada hacia las necesidades masivas y con un gran conocimiento de la tecnología local. Para desarrollar estos sistemas y sus adaptaciones a diversos territorios, se realizaba una investigación en torno a los materiales disponibles en la zona y a las condiciones climáticas y socio-culturales particulares, todo ello para fortalecer la apropiación por parte de las comunidades y su posible réplica futura.

Antes de partir del país, trabajó un corto tiempo en la CMV de la Ciudad de Buenos Aires, donde se dedicó a abordar la problemática de las villas de emergencia que se multiplicaban en la ciudad. Este acercamiento se dio gracias al vínculo que mantenía con Martha Montero, Osvaldo Cedrón, Ana Azzarri y Alberto Chiche Compagnuci. Varios de ellos fueron quienes integraron el equipo técnico que encabezó la reconocida experiencia de la relocalización de la Villa 7 y construcción del Barrio Justo Suarez (en la manzana de enfrente de la villa), una obra paradigmática de vivienda social, fundamentalmente en términos de participación en todo el proceso, tecnología apropiada y autoconstrucción asistida desde el Estado (ver Barrios, 2015).

Desde la Comisión se dieron diversos programas y esfuerzos para abordar la cuestión de la mejora urbano-habitacional. Un ejemplo de ello es la propuesta que formuló Fermín y equipo para la actuación de emergencia en caso de viviendas incendiadas y afectadas por algún otro tipo de siniestro en las villas de la ciudad. La primera prueba había sido desarrollada para las viviendas de la villa 31 luego de un gran incendio que sucedió en abril de 1971, allí se propusieron unas viviendas que se armaban de manera rápida y permitían reemplazar las afectadas por el siniestro. A esta intervención, siguieron una serie de trabajos similares en Villa Bajo Belgrano, Villa Jardín y Villa 21 (Estrella, 1984, p.185). Estas experiencias fueron sistematizadas y teorizadas por el instituto de investigación que encabezaba Fermín en la FADU-UBA por aquellos años.

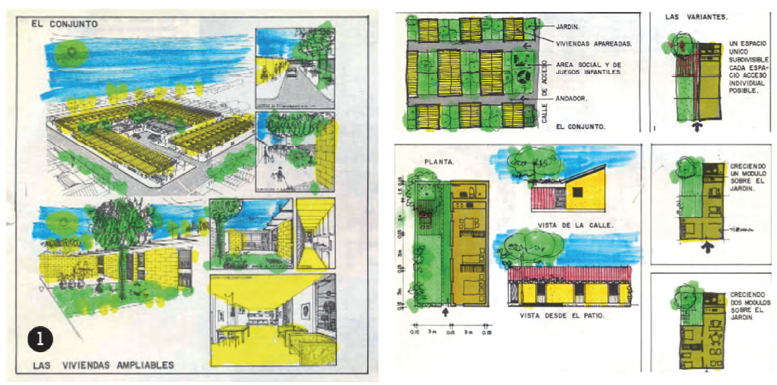

Fermín ya había tenido experiencias previas en las villas de la Ciudad. Una de ellas se desarrolló en 1968, a partir de un ofrecimiento a la junta vecinal del barrio Comunicaciones y del sector Saldías de la Villa 31. Allí desarrolló un conjunto de 80 viviendas junto a Carlos Levinton e Irene Joselevich. Otra de las experiencias, también en 1968, la desarrolló para la Villa 21 en el Bajo de Flores, junto a Mario Tempone. Juntos desarrollaron un conjunto de viviendas para construir por autoconstrucción y que pudieran crecer a futuro, llamado ABC: Ayuda mutua + Bloques + Canelones asbesto (ver figura N°8). Estas experiencias eran posibilitadas por sus vínculos con las organizaciones políticas que movilizaban a los pobladores de las villas. En todos los casos, se partía de instancias de participación y diagnóstico junto a las comunidades.

Hacia 1973, Fermín impulsó un programa para conjuntos de viviendas definitivas desde la CMV. La propuesta se basó en una estructura flexible que podía crecer, disponer viviendas diferentes y modificaciones posteriores. Sobre la estructura se montaba un sistema de placas y elementos de equipamiento sencillos que podían manipularse por mano de obra no especializada. En estos prototipos aplicó sus ideas en torno a la arquitectura de sistemas que venía desarrollando previamente, preocupado por la masividad del problema de la vivienda. El sistema propuesto “posibilita con el solo dato previo del número de habitantes y de familias iniciar la estructura de hormigón armado mientras se decida con la participación de los futuros habitantes, la definición acabada de la tipología” (IIP, 1974, p.25). En este aspecto, la propuesta se hacía eco de las críticas en torno a los tiempos, debido a que “este hecho de la participación del usuario en la elaboración del programa no significaría un atraso en la iniciación de las obras” (IIP, 1974, p.25).

En México, emprendió infinidad de trabajos en torno a la vivienda y el urbanismo social en el sector público y privado porque sostenía que “todo lo que hago lo aprovecho para experimentar para espacios para el sector que me interesa” (Mail a Emiliano Rossetti de febrero 2014, Archivo Estrella). También participó en diversos concursos de prototipos de viviendas donde intentó utilizar los sistemas que había desarrollado en Argentina. Trabajó un tiempo para una empresa constructora lo cual, a pesar de sus diferencias, aprovechó para aprender nuevas técnicas de encofrado y manejo del hormigón prefabricado para luego replicar en equipamiento y viviendas públicas.

Fermín recibió varios encargos de diversas organizaciones de pobladores, las cuales a partir del financiamiento del Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO) podían autogestionar los recursos para construir sus propios conjuntos habitacionales. FONHAPO comenzó a funcionar en 1982, la cual se encargó de implementar programas para resolver el problema de vivienda de los sectores de menores recursos. Esta institución resultó un punto de encuentro para muchos/as profesionales que venían trabajando en torno al hábitat popular. Fue un punto de encuentro de profesionales locales y otros/as exiliados/as conosureños/as, y de confluencia de experiencias previas desarrolladas en sus países de origen y en el propio México (entrevista Roberto Eibenschutz Hartman, 2023)5 . Estrella construyó así varios conjuntos habitacionales nuevos en las periferias de la Ciudad de México, donde trasladó sus ideas de arquitectura de sistemas a la vivienda popular, autogestionada y autoconstruida (ver figura N°9). Nuevamente, instaurando un trabajo de participación con los pobladores y sus organizaciones desde el inicio del proceso de trabajo (ver figura N°10).

En 1978, Fermín funda el Centro Experimental de Vivienda y Urbanismo (CEVEUR), junto a colegas como Susana Páez, desde donde sistematizó sus experiencias en vivienda y urbanismo social, participó de concursos y le permitió realizar esfuerzos de investigación y divulgación. Motivado por la vuelta a la democracia en Argentina, ilusionado en poder contar y replicar la experiencia de México, Fermín sistematizó todas sus obras (desde 1968 a 1983) en el libro “Arquitectura de Sistemas al servicio de las necesidades populares”, que escribió en 1983 y se publicó en 1985 en México y en Argentina.

A pesar de su entusiasmo, su regreso a Argentina en 1986 no sería nada sencillo, Fermín no encontró espacios donde seguir impulsando la construcción de vivienda. Como cuenta Enrique Ortiz Flores, Fermín “vuelve, no porque no tuviera oportunidades aquí en México, sino que quería trabajar para su país, a pesar de que le costó el regreso” (Entrevista a Enrique Ortiz Flores, junio de 2016). Al regresar al país, en una entrevista que le realizaron, expresaba “creo profundamente en la teoría. Teorizar sobre la práctica es fundamental. Pero creo que las únicas teorías válidas que nos sirven a nosotros, los arquitectos, son las teorías que surgen de la práctica” (Entrevista a Fermín Estrella, realizada por De Cos, S. y González M., 1987). Un esfuerzo de sistematización y de teorización motivado por su compromiso militante y su convicción con la divulgación y el aprendizaje, siempre partiendo de una extensa experiencia práctica en el territorio.

Cuando vuelve al país y ante la imposibilidad de recuperar la activa tarea que tenía antes de partir, ingresa como investigador de CONICET por diez años. Ana Novick, su compañera en los últimos años de vida, cuenta que Fermín en el CONICET solo “apilaba las carpetas y se aburrió, porque a él le interesaba hacer, no le interesaba pensar y elaborar, sino hacer y después contar” (Entrevista a Ana Novick, 2016). Este trabajo rutinario lo motivaba muy poco, por lo que decidió renunciar. Luego de esto, buscó emprender proyectos de vivienda productiva, junto con vecinos organizados, cooperativas y diversos emprendedores. Los borradores sobre conjuntos de vivienda los ofreció a varias organizaciones políticas, municipios y profesionales, los cuales no se pudieron concretar, terminaron rechazados o abandonados a mitad de camino. Hasta el último momento de su vida, buscó por todo el país un grupo de habitantes dispuestos a construir una nueva comunidad fundada sobre bases comunitarias y autogestionadas, una experiencia que pruebe que es posible construir otra sociedad distinta comenzando desde el propio barrio.

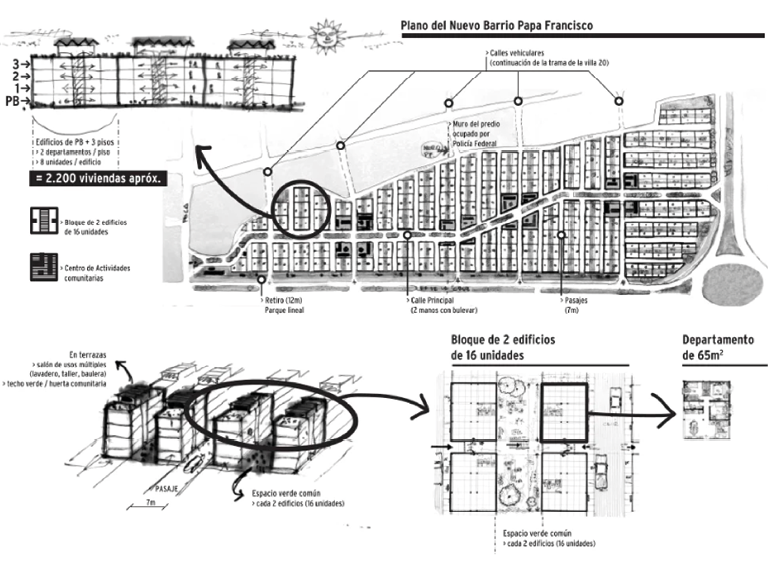

La última actuación de Fermín fue durante el conflicto del Barrio Papa Francisco en Lugano, donde apareció trabajando junto al Taller Libre de Proyecto Social (TLPS, FADU-UBA), dirigido por Beatriz Pedro, en el armado de un proyecto junto con los vecinos de la toma, duramente desalojada en agosto de 2014, para exigir la urbanización del sector (ver figura N°11). Fermín fue el primero en participar en las reuniones de delegados, ir a las cámaras a presentar el proyecto, a escribir la propaganda, impulsar y organizar una mesa de trabajo para buscar una solución, movilizar junto con los vecinos, visitar a diario el campamento, relevar las necesidades de los vecinos, etc.. Fermín se dedicó a hablar con cada uno de los habitantes, uno de los cuales, el día de su velorio, expresó que el arquitecto los trataba como un compañero más, que les hablaba a todos de una forma sencilla y clara para que todos entiendan, se apropien y construyan el proceso de lucha.

La práctica en el territorio fue una necesidad vital para Fermín durante toda su trayectoria. Junto a ello, su convicción en la necesidad de sistematizar y teorizar sobre sus experiencias, para dejar materiales que sirvan a la formación de nuevas generaciones. Esta vocación llevó a Fermín a formular diversos materiales, cartillas, manuales, folletos, etc., que circularon en ámbitos de militancia, profesionales y formación universitaria. Estos materiales no se encuentran fácilmente en las bibliotecas de arquitectura, sino que mayormente se ubican en archivos personales. Esto da la pauta de lo complejo que es la circulación de estos debates en un campo hegemonizado con una perspectiva profesional vinculado a los grandes capitales. Estas discusiones sobre el hábitat popular sobrevivieron gracias al esfuerzo de sistematización y escritura, por un lado, y de divulgación y conservación, por otro.

En Latinoamérica: Tejiendo resistencia a nivel regional

Fermín se forma al calor de una generación de estudiantes y profesionales que discuten el propio campo disciplinar con relación a los proyectos de país y de sociedad. Un sector que era parte de un debate generalizado en el campo profesional, que se animó a interrumpir y debatir en ámbitos profesionales distinguidos como los Congresos de la Unión Internacional de Arquitectos (UIA). El primer evento conocido fue el que se realizó en Cuba, en 1963, un punto de encuentro para quienes apuntaban a configurar un nuevo perfil profesional abocado a las problemáticas populares (Carranza, 2014). Aquí dicho sector encuentra un contexto favorable y de renovadas esperanzas en la revolución social. Años después, en un contexto muy diferente, este sector vuelve a aparecer en el Congreso de la UIA de 1969 en Buenos Aires, en pleno gobierno de facto de Onganía. Allí un sector estudiantil y graduado -donde estaba Fermín, integrando el Frente de Arquitectos- intervino en el encuentro con fuertes críticas y construyó un encuentro alternativo en la FAU-UBA (Carranza, 2011).

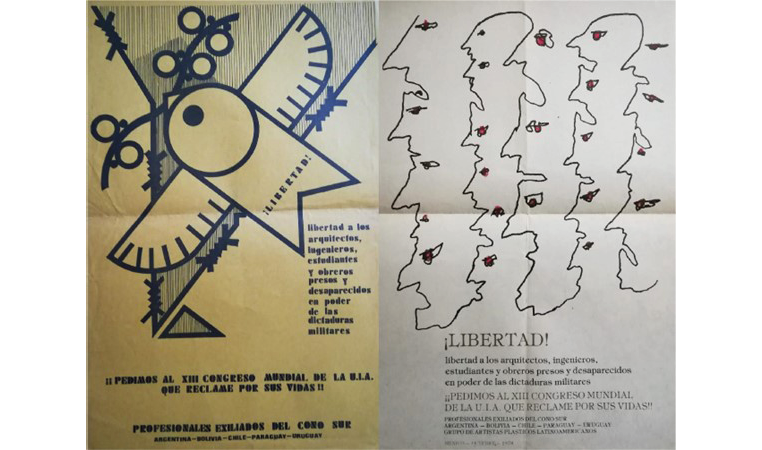

Nuevamente, en 1978, en el 13° encuentro de la UIA realizado en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México se despliega una acción de protesta y visibilización de lo que ocurría con las dictaduras del cono-sur. Fermín será uno de los principales activadores de un grupo de profesionales conosureños que se encuentra un tiempo antes del encuentro a confeccionar una serie de materiales de denuncia, por un lado, y, por otro, de ponencias con discusiones del campo profesional, relacionadas al abordaje de la vivienda y los asentamientos populares. Afiches, volantes y comunicados de denuncias lanzan los “Profesionales exiliados del Cono Sur” (ver figura N°12).

Según la reseña de Autogobierno Arquitectura, la declaración fue recibida con una gran ovación de los participantes que aplaudieron de pie por lo que fue consideraba aprobada, sin llevarla a votación. Sin embargo, en una asamblea posterior de la UIA, realizada en Acapulco “no se dio curso a esta declaración, pues fue invalidada por las delegaciones oficiales del Cono Sur, a pesar de haber sido aprobada en la mencionada ceremonia de clausura” (Autogobierno Arquitectura, 1979, p.65). Otra reseña, del diario “Uno más uno” de noviembre de 1978, vuelve sobre el encuentro y expresa que en la clausura del congreso de la UIA, arquitectes e ingenieres sudamericanes exiliades en México leyeron un documento que contenía, además de la expresión que Autogobierno atribuye al presidente de la UIA, un listado con cerca de 300 nombres de profesionales y estudiantes de arquitectura, junto ingenieres y profesiones afines a los estudios urbanos, así como por trabajadores de la construcción, que fueran encarcelades, desaparecides y asesinades en Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay. El Documento completo se titulaba “Declaración de los Arquitectos e Ingenieros del Cono Sur exiliados en México ante el XIII Congreso de la UIA”.

Un aspecto interesante de este extenso documento son las expresiones en torno a la disciplina, donde se conjuga el contexto político con sus decisiones como profesionales. Por un lado, se identifican como profesionales que habían realizado una “práctica social” en sus países de origen y luego tuvieron que exiliarse. Por otro lado, expresan que quienes son encarcelados por las dictaduras militares han tenido una práctica profesional comprometida, afirman que “Obreros, intelectuales y profesionales, pueblan hoy las cárceles y los campos de concentración; entre ellos, compañeros arquitectos que han demostrado con su práctica y conocimiento un verdadero compromiso para con nuestros países” (Profesionales Exiliados del Cono Sur, 1978). Relacionan estrechamente la persecución con su práctica arquitectónica, sostienen que “El diálogo, el estudio, el debate público y hasta la mera formulación de ideas, es hoy una actividad peligrosa. El ejercicio mismo de la arquitectura -en su condición básica de diseño del espacio que rodeara al hombre-, es objeto de persecuciones, ensañamiento y distorsión al igual que su expresión física” (Ídem).

Este grupo de profesionales conosureños surgió motivado por el Grupo de Arquitectos e Ingenieros Argentinos en el Exilio en México (GAIAM), impulsado por Estrella, Carlos Lavore y otros colegas cercanos. Este grupo se genera a partir de reconocer que eran muchos los y las profesionales que se encontraban exiliados en México. Según Lavore, fue Fermín quien armó un extenso listado con los nombres y contactos de todos los arquitectos/as que se encontraban allí, el listado contenía cerca de unos 65 nombres (entrevista a Carlos Lavore, 2022). ¿Cómo los conocía? Nadie puede responder a ciencia cierta, pero al ver la trayectoria de Fermín, se puede insinuar que todos los espacios que recorrió le permitieron tejer una extensa red de contactos que activo estando en el exilio. El GAIAM agrupaba a profesionales argentines residentes en México que buscaron unirse entorno al compromiso “con la lucha de nuestro Pueblo por encima de diferencias políticas o partidarias” (GAIAM, 1981).

El GAIAM publicó diversos Boletines con los que pretendía tener una comunicación entre los profesionales exiliados y abrir la difusión a un grupo más amplio. En este Boletín comentaban los diversos objetivos y desarrollan algunos de los ejes de acción de la agrupación. Uno de ellos era entorno al trabajo como profesionales, donde además de trabajar en tareas para garantizar a les compañeres exiliades la salida laboral, comentan de la creación de un archivo de los trabajos realizados en el exterior por los colegas. Convocan a otres profesionales a enviar sus trabajos y realizan un breve listado de algunos de ellos, los cuales en general refieren a vivienda colectiva y soluciones habitacionales para sectores sociales de bajos ingresos.

En México, Fermín también conoció al arquitecto argentino Fernando Chávez, quien se formó en las experiencias cubanas de construcción del hábitat, que se encararon luego de la revolución de 1959. Fernando Chávez es otra de las figuras ausentes en la historia de arquitectura argentina, y, al igual que Fermín, tenía una vocación de tejer redes entre los profesionales vinculados al abordaje del hábitat y trabajo con las comunidades. Fue él quien encaró la construcción de la Asociación Latinoamericana para la Promoción del Hábitat, la Arquitectura y el Urbanismo (ALAHUA), en la que participarán Fermín, Enrique y otros tantos colegas de Latinoamérica durante los años ochenta.

Previo a retornar a la Argentina, Fermín viajó a Ecuador, donde participó de la Bienal de Arquitectura de Quito de 1982, a donde vuelve en 1989 para realizar en un mes, junto a otros profesionales, un conjunto de 12.000 viviendas conocido como Programa Quito Sur. En esta experiencia, trabajó junto a Fernando Carrión, quien hoy es un referente en la discusión del hábitat y la ciudad latinoamericana, y con Handel Huayasamin, el hermano del pintor y reconocido arquitecto ecuatoriano. En estos viajes, también conoció al arquitecto venezolano Fruto Vivas, con quien estableció una gran amistad.

Hasta sus últimos años de vida se encargó de tejer redes, de conectar grupos y personas con intereses similares. Las organizaciones que lo acompañaron en sus últimas experiencias se hermanaron en la región y se vincularon a partir de la iniciativa del propio Fermín a exprotagonistas de Villa 7, a colegas que trabajaron con Fermín en México, a los exintegrantes del Grupo IRA, entre otros. Siempre buscó conectar a las diversas generaciones, apostando por tejer formas de resistencia para que subsistan estas otras formas de pensar y hacer la arquitectura y el urbanismo orientado a las necesidades de los sectores populares y sus luchas.

REFLEXIONES FINALES

La extensa trayectoria de Fermín Estrella nos genera diversas pistas para pensar por dónde buscar qué sucedió con aquellos esfuerzos y debates que apuntaron a vincular la práctica profesional con la militancia política. Debates muy alejados del mainstream, cuyos protagonistas fueron perseguidos, sus textos quemados o se perdieron entre los viajes, sus debates silenciados en las actas de los congresos, entre otros. Estudiar la circulación de prácticas alternativa nos conlleva el esfuerzo de rastrear materiales y voces en territorios distintos, atravesar trayectorias personales y/o colectivas, vincular episodios inconexos y trabajar con temporalidades diferentes. A la vez, implica no ver solo las instituciones, espacios y grupos de reconocidas trayectorias, sino indagar en redes efímeras y autogestionadas sin recursos para publicar materiales a gran escala o circularlos en las bibliotecas públicas.

La trayectoria de Fermín cose períodos y generaciones muy diversas, pero que muestran la emergencia recurrente de pensar otra forma de ejercicio profesional, vinculado a las demandas populares. El recorrido que se realizó da cuenta de muchos profesionales que apostaron por una arquitectura crítica en diferentes países de Latinoamérica, Fermín se vinculó a muchos de ellos y revisar su camino nos permite visualizar una práctica recurrente en la región, conocer experiencias muy diversas y reconocer sus continuidades y vinculaciones. Lejos de esfuerzos aislados e inconexos, aparecen hilos que auguran posibles redes y conexiones que se generaron más allá de los circuitos oficiales.

La trayectoria de Fermín Estrella nos habilita a pensar la conexión histórica, las continuidades en la circulación y no solo las rupturas que sufren estas ideas. Particularmente, da pistas que cosen lo que sucedió previo a la dictadura cívico-militar de 1976, con los episodios de resurgimiento del accionar en los territorios post-2001. Una continuidad que se visualiza en las propuestas de un proyecto situado, atento a las necesidades de los pueblos y participativo; que se visualiza en el despliegue de sistemas constructivo y tecnologías que atiendan a las posibilidades de nuestros países y las capacidades del Estado; y también es visible en la circulación de ideas entorno a la necesaria teorización y sistematización de las prácticas, así como en una comunicación sencilla y apropiable de las propuestas urbano-arquitectónicas. Una continuidad en la actitud crítica frente a la práctica profesional tradicional alejada de los sectores más vulnerables, que propone un quehacer desde el codo a codo con organizaciones y movimientos, porque como decía Fermín “Si la arquitectura no sirve para generar organización, no sirve para nada”.

REFERENCIAS

Durante, M. E. (2020). Historias para una arquitectura militante : circulación de ideas en Latinoamérica y politización de la arquitectura argentina en los años sesenta y setenta. Tesis Doctorado en Estudios Urbanos, Universidad Nacional de General Sarmiendo. Recuperada de: http://repositorio.ungs.edu.ar:8080/xmlui/handle/UNGS/1150

Durante, M. E. (2021). ¿Por qué se mueven tanto? Movimiento estudiantil de arquitectura en Buenos Aires (1955-1974). Estoa, 10 (20), pp. 165-175.

Durante, M. E. (2022a). Vivienda popular, arquitectura, investigación e innovación. El Instituto de Investigaciones y Proyectos y el Centro de Investigaciones de la Vivienda Popular de la Universidad de Buenos Aires (1973-1974). Anales de Investigación en Arquitectura, 12 (1). https://doi.org/10.18861/ania.2022.12.1.3205

Durante, M. E. (2022b). Exilio y circulación de profesionales en las escuelas de arquitectura, de Argentina a México (1974-1983). A&P Continuidad, 9 (17), pp. 62-71.

Autogobierno Arquitectura (1979). “Acotaciones”, Revista Autogobierno Arquitectura, (10), 65.

Barrán, P. (2022). “Arquitectura escolar pública en Argentina: sistematización y debate (1964-1973)”. Revista Pensum, 8, pp. 20-38.

Barrios, R. (2015). “Políticas de gestión del hábitat y organización popular en ciudad de Buenos Aires. El Plan Piloto de Realojamiento de la Villa 7 y Construcción del Barrio Justo Suárez (1971-1975)”. Seminario de crítica. Buenos Aires: Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas.

Brandariz, G. A. (2016, 8 de enero) Breve historia de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires (Blog). Recuperado de: http://catedrabrandariz.blogspot.com/search/label/UBA%20FADU%20Historia

Brusilovsky, S. (1998) “Recuperando una experiencia de democratización institucional y social: la extensión universitaria en la Universidad de Buenos Aires (1955–1966)”. En Revista de Investigaciones del Instituto de Ciencias de la Educación, (12). Buenos Aires: Facultad de Filosofía y Letras. UBA. Estrella, 2012

Carranza, M. (2011). “La arquitectura rebelde. El movimiento estudiantil en el X Congreso Mundial de la Unión Internacional de Arquitectos. Buenos Aires, 1969”, Conflicto Social, 4 (5), 124-145.

Carranza, M. (2014). “Entrelazamientos: Cultura política y cultura del espacio en el VII Congreso Mundial de Arquitectos de la UIA, La Habana, Cuba, 1963”, Registros, 10 (11), 40-56.

Cravino, A. (2015). “Nosotros somos la Universidad”. En XI Jornadas de Sociología. Buenos Aires: Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires.

De Cos, S. y González, M. (1987). “Entrevista a Fermín Estrella”, Revista Taller.

El Universal (2019, 14 de julio). “Cuando arquitectos mexicanos crearon escuelas de exportación”. Recuperada de: https://www.eluniversal.com.mx/cultura/patrimonio/cuando-arquitectos-mexicanos-crearon-escuelas-de-exportacion/

Estrella, F. (1984). Arquitectura de Sistemas, al servicio de las necesidades populares, 1964-1983, teoría-práctica-política. Ed. CEVEUR, México.

Estrella, F. (2012). Arquitectura de Sistemas al servicio de las necesidades populares. Tomo 2 Vivienda Social, Vivienda Productiva, Urbanismo Social, Generación de empleo permanente. Buenos Aires. Recuperado de: http://ferminestrella.com.ar/librosa.html

Friedemann, S. M. (2017). “De las Cátedras Nacionales (1967-1971) a la Universidad Nacional y Popular de Buenos Aires (1973-1974): Experiencias configuradoras de institucionalidad universitaria”. Sociohistórica, (39).

GAIAM (1981). Boletín N°3. Archivo Centro Académico de la Memoria de Nuestra América, Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales, UACM. Recuperado de: https://selser.uacm.edu.mx/

Instituto de Investigaciones y Proyectos (1974). Programa de Investigación en Vivienda de la UBA. Buenos Aires: Centro de Información de la Vivienda Popular de la Universidad de Buenos Aires, CIVPUBA.

Lamfri, N. (2007). Urdimbres. El Taller Total. Un estudio de caso. Tesis de Maestría en Investigación Educativa, Córdoba.

Liernur, J. F. y Aliata, F. (comp.) (2004). Diccionario de arquitectura en la Argentina: estilos, obras, biografías, instituciones, ciudades. Buenos Aires: Clarin Arquitectura.

Macías, A. (2015). El Autogobierno en la Escuela Nacional de Arquitectura, UNAM (1972-1990). Bloque Libertario Internacional.

Malecki, S. (2016). “Crisis, radicalización y política en el Taller Total de Córdoba, 1970-1975”. En Prohistoria: historia, políticas de la historia, (25), pp. 79-103.

Molina y Vedia, J. (2018). “El cese de 1955 en la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA). Quiebre del conocimiento clásico” En Molina y Vedia, J.; Batlle, S. y Méndez Mosquera, S. (coord) De alumnos y arquitectos. Una historia de la enseñanza de la arquitectura a través de sus protagonistas. 1930-2000. Buenos Aires: FADU UBA.

Montes, J. V. A. (2012). Arquitectura autogobierno 40 años. Archipiélago, 76, pp.58-60.

Pedano, G. (2010). “El Taller Total, 1970-1976”. Ponencia III Jornadas de Estudio y Reflexión sobre el Movimiento Estudiantil Argentino y Latinoamericano, Universidad nacional de La Plata. Recuperado de: http://conflictosocialiigg.sociales.uba.ar/iii-jornadas-movimiento-estudiantil/

Profesionales Exiliados del Cono Sur (1978). “Declaración de los Arquitectos e Ingenieros del Cono Sur exiliados en México ante el XIII Congreso de la UIA”. Documento, Archivo Mariano Corbacho.

Snitcofsky, V. (2018). “Un lugar en la Historia: orígenes, auge y declive de la Federación de Villas y Barrios de Emergencia”, Revista Encuentros Uruguayos, 11 (1) 28-44.

Vargas Pellicer, J. M. (2019). La experiencia del autogobierno en la Escuela Nacional de Arquitectura, UNAM, 1972-1992: gobierno y formas pedagógicas (Tesis de Maestría). Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, México.

Entrevistas realizadas:

Entrevista a Fermín Estrella, 2013

Entrevista a Enrique Ortiz Flores, 2016

Entrevista a Ana Novick, 2016

Entrevista Carlos Lavore, 2022

Entrevista a Ana Azzarri, 2019

Entrevista Roberto Eibenschutz Hartman, 2023

I+A Año 2024 l Nº 25 l e ISSN 2250-818X (en línea) l Mar del Plata l 263-292

Artículos

1 En 1983, con el proceso de normalización con la vuelta a la democracia, la Facultad de Arquitectura y Urbanismo (FAU) se transforma en Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU) con la creación de las carreras de Diseño Gráfico y Diseño Industrial (Brandariz, 2016).

2 Un ejemplo interesante resulta el Cuerpo de Graduados creado en 1956 por un espectro de docentes ligados a la izquierda de la FAU-UBA. De esta agrupación participaban varios de los arquitectos preocupados por la relación entre la formación y las problemáticas de la realidad social, como Mario Molina y Vedia, Osvaldo Bidinost, Jorge Vivanco, Francisco Bullrich, Juan Manuel Borthagaray, Alfredo Ibarlucía, Jorge A. Togneri, entre otros.

I+A Año 2024 l Nº 25 l e ISSN 2250-818X (en línea) l Mar del Plata l 263-292

Artículos

Figura 1. Construcciones Masivas con Participación Popular. Autoría: Estrella y Tempone, 1972.

I+A Año 2024 l Nº 25 l e ISSN 2250-818X (en línea) l Mar del Plata l 263-292

Artículos

3 Frase que utilizaba al iniciar sus seminarios y charlas.

Figura 2. Conferencia en el II ELAC 2012, FADU-UBA. Autoría: elaborado con fotos de Miguel Caamaño

I+A Año 2024 l Nº 25 l e ISSN 2250-818X (en línea) l Mar del Plata l 263-292

Figura 3. Izq. Arriba y abajo: Registro de su visita a las escuelas previo al proyecto; centro y derecha, arriba y abajo: proceso de construcción de escuelas. Autoría: elaborado con fotos del archivo de Fermín Estrella.

Artículos

Figura 4. Izq. Cartilla de la Escuela; centro y derecha, el sistema de escuelas en una de las comunidades. Autoría: El Universal, 2019.

I+A Año 2024 l Nº 25 l e ISSN 2250-818X (en línea) l Mar del Plata l 263-292

Figura 5. Manual de Armado del Sistema ER66. Autoría: Archivo Fermín Estrella.

Artículos

Figura 6. Izq. Albergue para Niños Rio Negro 1971; centro, Centro de Equipamiento Rural 1973; derecha, Gimnasio Rio Negro 1971. Autoría: Elaborado en base a Archivo Fermín Estrella.

4 En el diccionario de arquitectura argentina, Aliata sostiene que: “A inicios de los setenta, un ensayo de Arquitectura Sistemática, con una perspectiva de inserción en un proceso de socialización, como la que lleva a cabo el grupo IRA, pone al desnudo las contradicciones de una tendencia cuya aspiración fundamental parece vincularse con la necesidad de crear una retórica tecnológica. (…) Sus manifestaciones, construidas con un perfil técnico acorde con el estado real del avance de los materiales de construcción en el medio local, son diametralmente opuestos a las expresiones que hemos descripto” (Liernur y Aliata, 2004, p. 59).

I+A Año 2024 l Nº 25 l e ISSN 2250-818X (en línea) l Mar del Plata l 263-292

Figura 7. Izq. Arriba, Centros médicos Rio Negro 1972; der. Arriba, Vivienda urbana agrupada Rio Negro 1973; abajo, Feria Industrial Mendoza 1973. Autoría: Elaborado en base a Archivo Fermín Estrella.

Artículos

I+A Año 2024 l Nº 25 l e ISSN 2250-818X (en línea) l Mar del Plata l 263-292

Figura N°8. Izq. Conjunto ABC Villa 21, 1968; der. Viviendas Villa 31 Saldías, 1968. Autoría: Elaborado en base a Archivo Fermín Estrella.

Artículos

Figura 9. Plano de conjunto, croquis de ideas urbanas y amanzanamientos, Conjunto de 220 viviendas en Tolotzin, México, 1984. Autoría: Elaborado en base a Archivo Fermín Estrella.

I+A Año 2024 l Nº 25 l e ISSN 2250-818X (en línea) l Mar del Plata l 263-292

Figura 10. Foto de Fermín en una asamblea de pobladores en México, s/f. Autoría: Archivo Fermín Estrella.

Artículos

5Primero sería Roberto Eibenschutz Hartman quien dirija los programas de FONHAPO, y luego ingresaría en su lugar Enrique Ortiz Flores. Ambos reconocidos por su trayectoria en cuestión de planeación de la ciudad y políticas de vivienda popular.

I+A Año 2024 l Nº 25 l e ISSN 2250-818X (en línea) l Mar del Plata l 263-292

Figura 11. Folleto con plano de conjunto, esquemas y croquis de la propuesta para el Barrio Papa Francisco. Autoría: Taller Libre de Proyecto Social.

Artículos

Figura 12. Afiches de Profesionales Exiliados del Cono Sur. Autoría: Archivo Mariano Corbacho6 .

6 Director documental “70 y pico”, 2016, sobre lo que sucedió en FADU-UBA durante la dictadura

I+A Año 2024 l Nº 25 l e ISSN 2250-818X (en línea) l Mar del Plata l 263-292

Artículos

Figura 13. Boletín N°3 de GAIAM. Autoría: Archivo online Centro Académico de la Memoria de Nuestra América. Recuperado de: https://selser.uacm.edu.mx/.

I+A Año 2024 l Nº 25 l e ISSN 2250-818X (en línea) l Mar del Plata l 263-292

Artículos

I+A Año 2024 l Nº 25 l e ISSN 2250-818X (en línea) l Mar del Plata l 263-292

Artículos

I+A Año 2024 l Nº 25 l e ISSN 2250-818X (en línea) l Mar del Plata l 263-292

Artículos