Artículos REGISTROS, ISSN 2250-8112, Vol. 20

(1) enero-junio 2024: 87-98

ark:/s22508112/9xuyygt1r

El superbloque en

Uruguay

Aproximaciones al proceso de convalidación del tipo a

partir del concurso para la sede central del Banco Hipotecario

The superblock in Uruguay: Approaches

to the Type Validation Process from the Competition for the Headquarters of the

Banco Hipotecario

Maria Clara Sala

Facultad de Arquitectura, Diseño y

Urbanismo, Universidad de la República, Uruguay

Resumen

En octubre de

1955, el Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) convocó a un concurso público de

anteproyectos para el edificio de su sede central en Montevideo. Entre los 29

proyectos presentados, se otorgaron cuatro premios y tres menciones. Las siete

propuestas que fueron convalidadas por el jurado exhibían una misma estructura

formal: superbloque con basamento.

En este trabajo

se describen los proyectos premiados, interpretados a la luz de los intereses

disciplinares que se identifican en las trayectorias de los arquitectos

responsables de las propuestas y la de dos miembros del jurado: Rino Levi y

Luis García Pardo. Se contextualiza el veredicto, se exploran las posibles

relaciones entre el tipo arquitectónico, los requisitos simbólicos del programa

–vinculados a intereses políticos e institucionales– y las motivaciones de los

profesionales locales a mediados de los cincuenta. El objetivo es presentar

este concurso como un hito en el proceso de convalidación del superbloque en

Uruguay.

Palabras clave: Banco

Hipotecario del Uruguay, superbloque, concurso público, Uruguay

Abstract

In

October 1955, the Mortgage Bank of Uruguay (BHU) called for a public

competition for preliminary projects for the construction of its central

headquarters building in Montevideo. Among the 29 projects submitted, four

prizes and three honorable mentions were awarded. The seven proposals validated

by the jury exhibited the same formal structure: a superblock with a base.

This

paper describes the winning projects, interpreted in light of the disciplinary

interests identified in the trajectories of the architects responsible for the

proposals and those of two members of the jury: Rino Levi and Luis García

Pardo. The verdict is contextualized, exploring the possible relationships

between the architectural type, the symbolic requirements of the program

–linked to political and institutional interests– and the motivations of local

professionals in the mid-fifties. The aim is to present this competition as a

milestone in the validation process of the superblock in Uruguay.

Keywords: Banco

Hipotecario del Uruguay, superblock, public competition, Uruguay

Precisiones

Los concursos de arquitectura han

dado lugar a episodios históricamente relevantes para la disciplina. Su

principal valor reside en su condición de evento que invita a construir debates

y explicitar ideas a través de los proyectos. Son mecanismos que condensan un

gran esfuerzo profesional y cuyo veredicto a menudo provoca grandes

controversias. En este sentido, los concursos propuestos desde el Estado para

la construcción de sedes institucionales ocupan un lugar especialmente

relevante.

El momento de realización del

concurso para la sede central del Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) se

caracterizó por grandes cambios, tanto a nivel político como disciplinario,

marcados por el final de un período de importante desarrollo económico. Si bien

no se han identificado publicaciones que aborden este concurso público en

particular, Santiago Medero (2018) desarrolló este contexto en relación al

edificio sede de la Caja Nacional de Ahorros y Descuentos. Además, varios

trabajos indagan en las trayectorias de los arquitectos premiados; entre otros,

Jorge Nudelman (2015) dedicó un capítulo de su libro Tres visitantes en

París. Los colaboradores uruguayos de Le Corbusier al arquitecto Carlos

Gómez Gavazzo, y Pablo Frontini (2015) desarrolló un extenso trabajo en torno a

la figura del arquitecto Raúl Sichero.

Por otra parte, el trabajo

publicado por Tatiana Rimbaud en 2023 Prendas y portentos: concursos de

arquitectura del Uruguay centenario, 1925-1930 permite comprender el

desarrollo de este tipo de mecanismos en el ámbito local. Dentro del período

examinado por la autora, resulta especialmente relevante la reglamentación de

concursos de 1930, que ha servido de base para los concursos públicos posteriores,

incluyendo aquel que es objeto de estudio en este artículo.

Este artículo analiza el concurso

para la sede del BHU a partir de las publicaciones en revistas especializadas y

de los documentos relativos al concurso, conservados en el Fondo Luis García

Pardo del Departamento de Documentación e Información del Instituto de Historia

de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (DDI, IH, FADU, Udelar). En

este Fondo se han encontrado, además de la documentación completa de bases,

anexos y aclaraciones, anotaciones y cuadros comparativos realizados por el

equipo de jurados en el cumplimiento de su tarea.

En este trabajo, el concurso se

presenta como un hito en el proceso de convalidación del superbloque en

Uruguay, tanto por la importancia simbólica del edificio proyectado como por

situarse cronológicamente en un momento de inflexión en el desarrollo de este

tipo en el ámbito local. Para dar cuenta de esta hipótesis, se contextualiza el

veredicto, explorando las posibles relaciones entre el tipo arquitectónico

seleccionado, los requisitos simbólicos del programa –vinculados a intereses

políticos e institucionales– y las motivaciones de los profesionales locales a

mediados de los cincuenta.

Para organizar la narración se

establece un análisis en tres etapas sucesivas. La primera consiste en

describir los proyectos premiados, enfatizando la selección del tipo y las

decisiones formales. La segunda requiere indagar en la trayectoria de los autores.

Finalmente, la tercera implica considerar la integración del jurado y la obra

de algunos de sus miembros.

El artículo se inscribe en una

investigación de posgrado dedicada al estudio del superbloque como tipo

arquitectónico en Uruguay. En este marco, el término “superbloque” se refiere a

una estructura formal de edificios exentos y de gran altura, con planta

rectangular y fachada apaisada. La inclusión de los siete proyectos premiados

dentro de esta estructura formal convierte al concurso para la sede del BHU en

un episodio ampliamente relevante para esta investigación.

Al observar la serie que

conforman los proyectos premiados (Figura 2) es ineludible hacer referencia al

concepto de tipo. Varios autores han establecido criterios y definiciones

diversas en relación a la aplicación de este concepto en arquitectura. Ya a principios

del siglo XIX, Antoine Quatremère de Quincy (1832/2007) escribía que “el tipo

es (...) un objeto según el cual cada uno puede concebir obras, que no se

parezcan entre sí” (p. 242) y que en arquitectura la voz hace referencia a

“ciertas formas generales y características del edificio que las recibe” (p.

245).

En el contexto italiano de la

segunda posguerra, el grupo de intelectuales asociado a la editorial de la

revista Casabella Continuitá da un nuevo sentido al concepto de tipo.

Tomando como base la noción de Quatremère de Quincy, el tipo es revisitado en

tanto “instrumento de análisis” (Martin, 1984, p. 132).

Giulio Carlo Argan definió la

tipología como “principio de clasificación de los hechos artísticos según

ciertas analogías” y puntualizó que “una vez formada una clase, siempre es

posible subdividirla aún más en otras clases más específicas” (Argan, 1960,

como se citó en Martin, 1984, p. 86). Para este autor, el tipo no existe a

priori, sino que está condicionado a la existencia de “una serie de

edificios que tienen entre sí una evidente analogía funcional y formal” (Argan,

1960, como se citó en Martin, 1984, p. 86). Estas nociones serían retomadas por

autores tan relevantes como Aldo Rossi y Carlo Aymonino.

Hacia finales de los setenta,

Rafael Moneo plantea una definición de tipo en tanto “estructura formal”

(Moneo, 1978, p. 23). Esta noción es deudora de los debates italianos de

décadas anteriores tanto como de la definición de Quatremère de Quincy. A su vez,

plantea una consideración centrada únicamente en la cuestión formal y, en tal

caso, en la disposición del espacio, evitando hacer referencia a aspectos

funcionales.

Para el presente trabajo se

considera el tipo como una “forma-base común” (Argan, 1960, como se citó en

Martin, 1984, p. 163). Este enfoque habilita un análisis particular de la serie

de proyectos premiados en el concurso, centrado en la identificación de

analogías formales. Una observación más detallada también permite establecer

categorías más específicas, o subtipos de acuerdo con lo propuesto por Argan.

Al poner el foco en el aspecto formal es posible considerar vínculos entre

obras de distintos programas, consideradas parte de la serie de casos de

superbloque en Uruguay.

Una nueva sede para el BHU

En octubre de 1955, el BHU

convocó a un concurso público de anteproyectos para el edificio de su sede

central. Entre los 29 proyectos presentados, se otorgaron cuatro premios y tres

menciones. El primer premio fue para el equipo integrado por Ernesto Acosta,

Héctor Brum, Carlos Careri y Ángel Stratta; el segundo lo obtuvo Carlos Gómez

Gavazzo; el tercero fue otorgado al grupo de César Barañano, José Blumstein,

Julio Ferster y Gonzalo Rodríguez Orozco; el cuarto fue para los arquitectos

Ildefonso Aroztegui, José Padula, Daniel Bonti y Oscar Koch. Las propuestas de

Raúl Sichero y Oscar Díaz Arnesto, Alfredo Altamirano y José María Mieres Muró,

y la de Juan Muracciole recibieron las tres menciones honoríficas.

En junio de 1956 se dio a conocer

el veredicto del jurado. A finales de ese mismo año, los proyectos premiados

fueron publicados en el número 36 de la revista brasileña Hábitat

(1956). La revista Arquitectura, de la Sociedad de Arquitectos del

Uruguay (SAU), le dedicó a este concurso gran parte del número 234 (1957). En

ambas publicaciones se enfatizaba la importancia del mecanismo abierto para la

construcción de nuevas sedes institucionales.

Figura 1. Fotografía de la sede central del BHU en 1983. Archivo

del BHU.

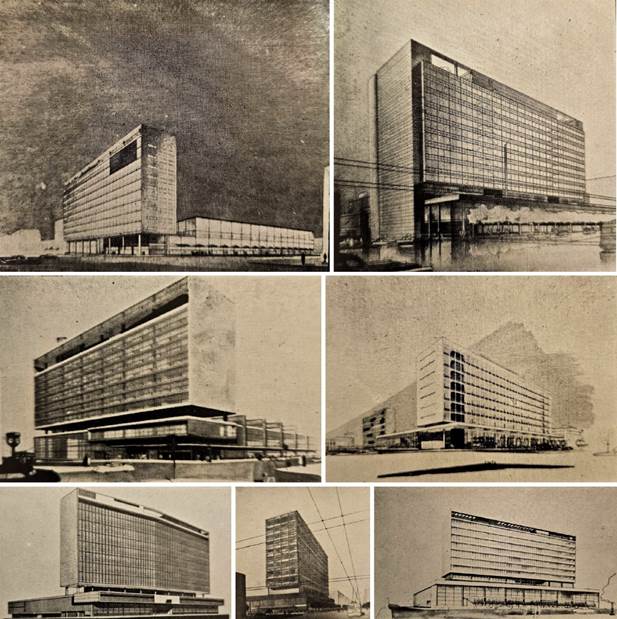

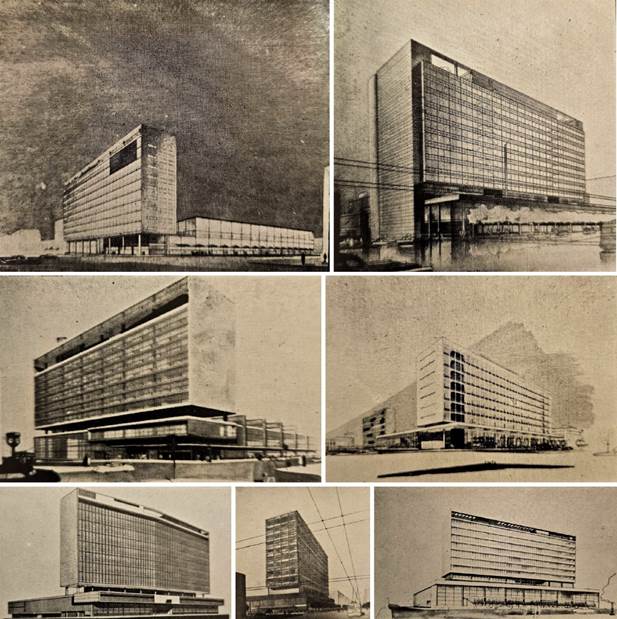

Figura 2. Composición de imágenes axonométricas de los

cuatro proyectos premiados y las tres menciones. Estas vistas fueron publicadas

en la revista Hábitat (noviembre, 1956), (36). En la fila superior,

primer y segundo premio; al centro, tercer y cuarto premio; en la fila

inferior, las tres menciones –de izquierda a derecha: Sichero y Díaz Arnesto;

Altamirano y Mieres Muró; Muracciole–.

Los proyectos: superbloques y basamentos

En el caso de la sede para el BHU

la disposición de los volúmenes está condicionada en gran medida por el predio,

con forma de L, y por la ubicación en esquina, sobre la intersección de la

calle Daniel Fernández Crespo y la avenida 18 de Julio. Los proyectos premiados

construían los primeros niveles ocupando gran parte del predio, retirándose

únicamente para conformar explanadas hacia la vía pública. Estos basamentos

cumplían la función de acceso e interfaz entre la ciudad y el superbloque en el

cual se distribuían las oficinas. Este último configuraba un elemento

distintivo por su forma y desarrollo en altura, condición que se hace evidente

en las imágenes axonométricas de la figura 2.

Si bien la similitud entre los

proyectos premiados es bastante evidente, al observarlos con mayor atención es

posible detectar subtipos. En relación a su implantación, por ejemplo, se

evidencian dos grandes estrategias: ubicar el superbloque de forma paralela a

la avenida 18 de Julio o de forma perpendicular a esta, tomando el frente

principal sobre la calle Daniel Fernández Crespo. Esta última es la opción

adoptada por el primer y el tercer premio. Los otros dos premiados, al igual

que las tres menciones, se posicionaron de forma paralela.

También inciden en la toma de

partido el uso de retranqueos con respecto al límite del predio y los

desfasajes entre superbloque y basamento. En el caso del primer premio, es el

basamento el que se retira en el sector de la esquina, conformando un acceso

cubierto frente a la entrada principal. A su vez, este desfasaje permite que la

estructura del superbloque se destaque respecto de la del basamento,

componiendo la esquina e independizando el volumen superior.

En el segundo premio se observa

un basamento de mayor altura, que continúa hacia la línea de fachada, siendo el

superbloque el elemento retranqueado. Este último comienza a la altura del

cuarto nivel sobre la vereda y tiene un desarrollo de diez niveles más. El

primer nivel, a su vez, se retranquea levemente respecto de la línea de fachada

del volumen superior, conformando una sombra que permite distinguir el

basamento del superbloque como dos elementos distintos en la composición. Este

mismo juego de sombras es adoptado por el tercer y el cuarto premio, con la

diferencia de que el tercero posiciona ambos elementos con el mismo plomo. En

este caso la distinción se logra mediante la separación en altura. Las

estrategias compositivas de las tres menciones honoríficas se asemejan a las ya

desarrolladas.

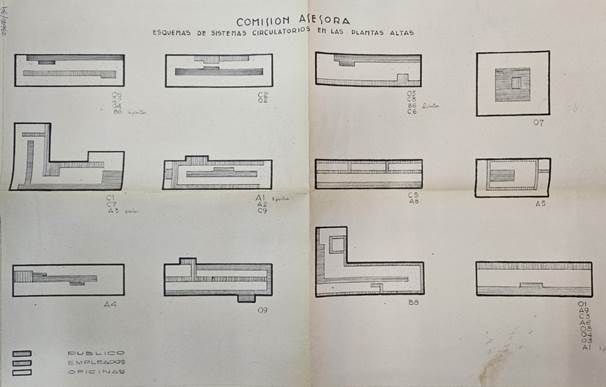

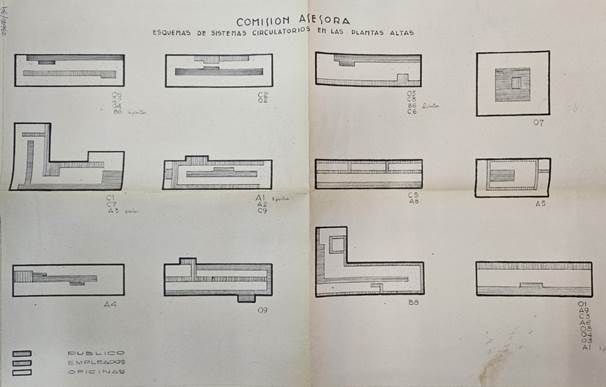

Figura 3. Esquema de propuestas de circulaciones internas en

niveles superiores. IH, FADU. Carp. 2368/34.

Si bien en la mayoría de los

proyectos el superbloque se ubica sobre el basamento y, por ende, su estructura

no alcanza el suelo de forma independiente, esto sí sucede en los dos primeros

premios. Mientras que en el primero el basamento se retranquea, dejando ver la

línea de pilares que es el principal soporte del superbloque, lo que se aprecia

en el segundo es un gran pórtico que rodea al superbloque, haciéndolo aparecer

suspendido.

Entre las notas del jurado se

destacaba la ubicación de las circulaciones internas de los niveles superiores

como uno de los puntos discutidos durante la evaluación. Las bases también

hacían hincapié en este aspecto, requiriendo que las circulaciones para los

empleados fueran diferenciadas de las destinadas al público. Estas notas

representan el único material existente en el cual se puede reconocer el

planteo formal de aquellas propuestas no premiadas. En el documento de esquemas

de circulaciones (Figura 3) es posible identificar las otras soluciones para el

desarrollo de los niveles superiores que no recurrieron al superbloque.

El análisis descriptivo de los

proyectos permite ejemplificar la noción de tipo y, a su vez, construir una

serie que evidencie los puntos de encuentro entre las nociones de los

proyectistas y los jurados. Este apartado es imprescindible para el desarrollo

del presente trabajo debido a la relevancia que adquieren las decisiones

formales de cada equipo de proyectistas. Para esta descripción se recurrió a

las imágenes publicadas en las revistas Hábitat y Arquitectura,

así como a los documentos producidos por el jurado. El análisis de los

proyectos no premiados se ve limitado por la escasez de documentación gráfica.

Los proyectistas: vínculos y trayectorias

La diferencia generacional entre

algunos de los proyectistas permite trazar vínculos variados entre los

distintos actores. Entre las firmas de los siete proyectos premiados se pueden

encontrar relaciones entre pares, así como vínculos estudiante-maestro.¹ La

mayor parte de los equipos poseen obras realizadas en conjunto previamente al

lanzamiento del concurso. Ejemplo de esto son los ganadores –Acosta, Brum,

Careri y Stratta–, quienes en 1956 se encontraban realizando la obra del Liceo

Miranda, producto también de un concurso público. Durante su formación, Acosta

y Careri habían hecho cursos de proyecto en la Facultad de Arquitectura en el

taller de Gómez Gavazzo, que obtuvo el segundo premio en el concurso del BHU.

Por su parte, Ferster y Rodríguez Orozco –los ganadores del tercer premio– se

formaron en el taller de Alfredo Altamirano, quien recibió una mención honrosa.

Bonti y Koch se presentaron junto a Aroztegui, de quien habían sido discípulos

en la Facultad.

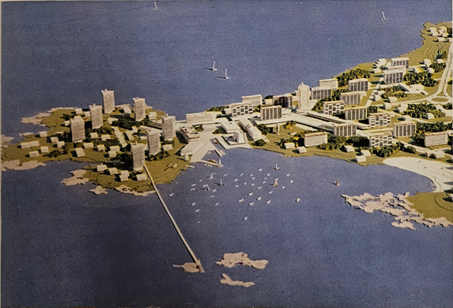

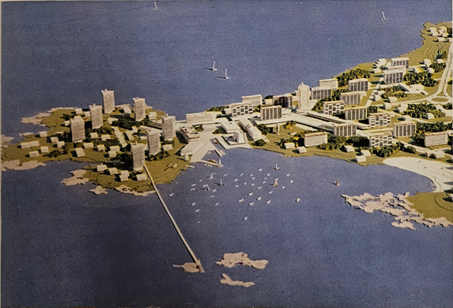

Vale la pena reseñar brevemente

la trayectoria de algunos de los proyectistas mencionados. Gómez Gavazzo cursó

entre 1924 y 1931, año en que, como ganador del Gran Premio, viajó a Francia,

donde pasó cinco meses trabajando bajo la dirección de Le Corbusier. A su

vuelta a Montevideo, sus proyectos urbanos para Punta del Este y La Paloma

(Figura 4) evidenciaban la impronta corbusierana y, particularmente, del Plan

para Argel, en el que había colaborado durante su estancia en París (Nudelman,

2016). A mitad de la década del cincuenta, dirigía el Instituto de Urbanismo en

la Facultad de Arquitectura y asesoraba al Consejo Departamental de Montevideo

para la conformación de su Plan Director. El Plan ordenaba la ciudad en base a

unidades vecinales, que contenían grandes conjuntos habitacionales, y recogía

varios de los puntos que se discutieron en el marco de los primeros Congresos

Internacionales de Arquitectura Moderna.

Raúl Sichero perteneció a una

generación egresada en torno a los años cuarenta, que puede entenderse como una

segunda generación de arquitectos modernos. Su actividad profesional contribuyó

considerablemente a la construcción en altura, tanto en Montevideo como en

Punta del Este. En su obra posterior al concurso del BHU se pueden encontrar

ejemplos que replican la solución del superbloque, con y sin basamento. En

torno a 1958 realizó varios edificios que adoptan este tipo: el Panamericano en

la rambla de Montevideo, el Ciudadela sobre la plaza Independencia y la sede de

la Asociación Cristiana de Jóvenes en el centro de la ciudad. Recurrió

nuevamente al superbloque en el proyecto para la ciudad satélite Vilassar del

Mar (Figura 5), finalmente no construida. Esta propuesta se asemeja al proyecto

de Le Corbusier para la ciudad de Saint-Dié, posiblemente la más difundida de

una serie de propuestas urbanas desarrolladas por él durante la segunda

posguerra. En ambos casos se plantea la resolución de la vivienda mediante

superbloques dispuestos en el verde, complementados por un importante centro

cívico.

La persistencia del superbloque

se evidencia también en la obra de otros arquitectos de la misma generación. En

1949, Altamirano y Mieres Muró obtuvieron, junto a Villegas Berro, el primer

premio para la sede del Centro de Asistencia del Sindicato Médico del Uruguay

(CASMU). Si bien la composición, así como la escala de este proyecto, es

distinta, se recurre igualmente a la estrategia del bloque elevado y el

basamento (Figura 6). Este edificio es el primero en su tipo en construirse en

Montevideo y podría ser considerado un antecedente significativo para el

concurso del BHU, en el que dichos proyectistas obtuvieron una mención.

Figura 4. Recorte de una

de las perspectivas para el Plan de Punta del Este. Carlos Gómez Gavazzo, 1935.

Archivo IETU, FADU.

Figura 5. Proyecto no construido de Vilassar del Mar. Raúl

Sichero, 1966. Archivo IH, FADU.

Ildefonso Aroztegui obtuvo, en

1946, el segundo premio en el concurso para la construcción de la sede de la

Caja Nacional de Ahorros y Descuentos (CNAD). El primer premio quedó vacante y

en 1957 le solicitaron la realización de un nuevo proyecto (Figura 7). Propuso

la construcción de un basamento a modo de gran hall, complementado por

un superbloque de oficinas cuyas fachadas adoptaron una imagen de curtain

wall (Medero, 2018). El nuevo proyecto tenía varios puntos en común con el

que había presentado para el BHU.

La investigación de Santiago

Medero sobre la CNAD reconoce la presencia de una fuerte impronta

racionalizadora en la modulación rigurosa, principio que también se identifica

en la sede del BHU. El diseño interior del edificio se encuentra modulado en su

totalidad a partir de cuadrados de 1,14 m de lado. Esta medida rige la

organización en planta, desde el diseño del pavimento y los tabiques de madera

hasta la ubicación de las oficinas. El módulo responde a la separación de las

costillas de hormigón que componen la fachada, ubicadas cada 2,28 m.

Seguramente la obsesiva modulación se haya presentado en la etapa de proyecto

ejecutivo. Sin embargo, permite reafirmar la lectura de este caso como parte de

una serie de edificios realizados para sedes de instituciones públicas en las

cuales se ven reflejadas ideas similares.

Figura 6. Sede del CASMU,

fotografía SMA, FADU.

Figura 7. Sede CNAD, fotografía SMA, FADU.

Los casos del CASMU y la CNAD

permiten identificar la continuidad del uso del tipo en la trayectoria de los

proyectistas, más allá del concurso para el BHU. A su vez, el contraste entre

los dos proyectos de Aroztegui para la CNAD evidencia el cambio sufrido por la

disciplina a lo largo de la década del cincuenta. Esta generación bisagra

rápidamente adopta la influencia de la arquitectura moderna y, muy

especialmente, la estética de los grandes edificios vidriados estadounidenses.

La actuación de los proyectistas

más allá del propio concurso permite observar el edificio para la sede del BHU

como parte de una serie mayor. Una breve reseña de la labor de algunos de los

involucrados permite identificar una continuidad en el uso del tipo en años

posteriores, e incluso en algunas experiencias previas. La relación evidenciada

entre los proyectistas nos permite considerarlos como parte de un mismo grupo

de influencia moderna dentro del contexto académico en el que participaron como

docentes y estudiantes entre las décadas del treinta y del cuarenta.

El jurado: imágenes de progreso y modernidad

El jurado, compuesto por cinco

arquitectos uruguayos y uno brasileño, convocó a personalidades afines, no solo

por las intenciones del Directorio del BHU, sino sobre todo por las

expectativas que estos tenían depositadas en el concurso. En el Exordio se

atribuía un rol central al edificio, representativo de una institución estatal

cuya misión estaba directamente vinculada al desarrollo de la arquitectura

local. Debía ser “ejemplo y medida de lo que puede dar de sí la perfección

integral y la armonía de formas” (BHU, 1955, p. 4). Debía demostrar el alto

nivel alcanzado por la arquitectura en Uruguay y contribuir con los esfuerzos

internacionales en busca de una “arquitectura de perfección” (BHU, 1955, p. 4).

La integración del jurado

dependía tanto del Directorio como de las principales instituciones vinculadas

a la disciplina que tenían injerencia en la futura sede. Roberto Tiscornia

integraba el jurado en representación de la SAU; Raúl Cohe, de la Facultad de

Arquitectura; Raúl Richero, del Concejo Departamental de Montevideo. Luis

García Pardo, por su parte, fue el miembro electo por los participantes. Como

representante del Directorio del BHU estaba el arquitecto Alfredo Bouza,

acompañado por el arquitecto brasileño Rino Levi.

Además de los vínculos con las

instituciones que representaban, los arquitectos Richero y Tiscornia ejercían

labores docentes en la Facultad de Arquitectura. Por su parte, Cohe, designado

en virtud de su labor académica, ejercía su profesión en la Dirección de

Construcción y Conservación de Edificios del Consejo Departamental de

Montevideo. Los tres compartían la pertenencia a más de un ámbito de

competencia en aspectos relativos al concurso. Dentro de la composición del

jurado se destacan dos nombres: el de García Pardo, cuya designación por los

participantes denotaba el reconocimiento de sus pares, y el de Levi, el único

extranjero.

Para esa fecha, García Pardo era

un reconocido proyectista y docente de la Facultad de Arquitectura, que había

tenido por un breve tiempo un taller a su cargo. En una entrevista realizada en

1999 para indagar en su trayectoria como estudiante, comentaba que ya desde los

años cuarenta estaban “muy influenciados por la arquitectura racionalista, Le

Corbusier, los pilotis, los brise-soleil, la fachada libre” (Apolo et

al., 2006, p. 83). Era un gran exponente de esta generación bisagra que

finalizó su formación con la enseñanza Beaux Arts pero que había sido

cooptada rápidamente por la influencia moderna. En la citada entrevista García

Pardo hacía referencia también al interés que despertaban “las superficies

vidriadas” (Apolo et al., 2006, p. 83) de Mies van der Rohe.

La participación de Levi como

jurado tiene mucho interés en tanto, en los años cuarenta y cincuenta, la

arquitectura brasileña planteaba su propio avance sobre los postulados de la

arquitectura moderna internacional. Si bien el vínculo concreto entre el Directorio

del BHU y Levi no ha sido esclarecido en su totalidad, es sabido que su obra

era bien conocida en Uruguay. En 1955 parte de su obra fue publicada en la

revista del Centro de Estudiantes de Arquitectura (CEDA) poco después de la

Bienal Internacional de Arquitectura de San Pablo, en la que Levi ofició como

jurado y a la que asistieron estudiantes y docentes uruguayos (Méndez et al.,

2023).

A su vez, la trayectoria de Levi

seguramente fuera conocida por su participación en el Instituto de Arquitectos

de Brasil (IAB). En 1952, como presidente de la sede paulista del instituto

(IAB-SP), integró la delegación brasileña al VIII Congreso Panamericano de

Arquitectos, realizado en el campus de la Universidad Nacional Autónoma de

México (UNAM). Este evento, como otros, contaba con un importante contingente

de delegados uruguayos. Una de las principales preocupaciones de Levi en su rol

como director de la IAB-SP fue la insistencia en el mecanismo de los concursos,

llegando a elaborar un documento de Normas Básicas para Concurso de

Arquitectura que, según Renato Anelli, fue ampliamente difundido en la época

(Anelli, 2001). Estaba comprometido con la arquitectura moderna latinoamericana

y no era ajeno a las necesidades simbólicas de los edificios institucionales.

En su obra también se identifica

el recurso tipológico de los grandes bloques. En 1957, con motivo del concurso

para la nueva capital, Brasilia, explotó al máximo el recurso de la gran placa

delgada. Su propuesta agrupaba los sectores residenciales en “superbloques de

16.000 habitantes” (Castro, 2002, p. 2). Si bien el episodio de Brasilia es

posterior al concurso del BHU, reafirmaba el uso del superbloque en proyectos

que buscaban destacar como hitos modernos.

Dadas las características

singulares del concurso como mecanismo, la composición del jurado emerge como

un factor esencial al momento de analizar el veredicto. En este sentido,

resulta pertinente situar a los arquitectos que participaron en dicha decisión

dentro del contexto de su propio trabajo y sus afinidades disciplinarias para

identificar la perspectiva desde la cual fueron evaluadas las propuestas. En

este caso, el jurado, y especialmente los dos previamente mencionados, cuyas

trayectorias han sido más destacadas, parecen coincidir, tanto ideológica como

profesionalmente, con el espíritu de la arquitectura moderna internacional.

Hacia la convalidación

La historia de los concursos de

arquitectura se remonta al menos al Renacimiento. En este largo recorrido, se

han caracterizado por ser mecanismos destacados, tanto por habilitar propuestas

innovadoras como por su capacidad de instaurar debates. Según Martín Cobas, el

concurso “supone reunirse con un propósito común. En el caso de la

arquitectura, ese objetivo es el desarrollo de la mejor solución para un

problema arquitectónico dado” (Cobas, 2012, pp. 26-27).

Tatiana Rimbaud señala que, en el

contexto local, el uso de este mecanismo comenzó hacia mediados del siglo XIX.

A principios del siglo XX, con el afianzamiento de arquitectos formados en

Uruguay, se inició un proceso de reglamentación de los concursos que culminó

con la definición de un Reglamento en 1930, impulsado por la SAU, cuyo espíritu

“se mantuvo en los reglamentos que le sucedieron décadas más tarde” (Rimbaud,

2019, p. 63). El énfasis en la conformación de un proceso lo más objetivo y

democrático posible también se extiende a las bases para el concurso del BHU,

redactadas según el Reglamento General de Concursos de la SAU.

En lo referente al concurso para

el BHU, este artículo ya ha abordado las propuestas presentadas, los equipos de

proyectistas y los jurados. También se ha destacado, en relación con la

convocatoria, la ambición del directorio del banco respecto del rol simbólico

del edificio, evidenciada en el Exordio. La escasa mención al contenido de las

bases y anexos del concurso se debe a la prácticamente nula existencia de

directrices formales, aspecto central de este artículo.

Las bases detallaron de forma

exhaustiva los requisitos funcionales. El incumplimiento de estos lineamientos

implicó incluso la eliminación directa de tres proyectos.² Sin embargo, en

cuanto a la resolución formal, apenas se establecieron algunas condiciones,

entre ellas la incorporación de una galería cubierta hacia la avenida 18 de

Julio. La libertad en este aspecto fue tal, que se introdujo una excepción a la

normativa de altura máxima, dejando este parámetro a criterio de proyectistas y

jurados.

La composición del basamento y el

desarrollo en altura respondían adecuadamente a las dos principales

características espaciales solicitadas en las bases: el gran hall de

atención al público y las oficinas. La posibilidad de variaciones residía

principalmente en el desarrollo vertical, tal como se indica en las condiciones

y consideraciones generales del concurso. Sin embargo, de los 29 proyectos

presentados, 24 recurrieron a superbloques, uno planteó la construcción de una

torre y otros cuatro propusieron volúmenes en forma de L. La propuesta de torre

no llegó a la fase de evaluación debido a que no presentó la totalidad de los

gráficos requeridos, incurriendo así en el incumplimiento de las bases (Acta Nº

10 [1956], como se citó en Concurso de anteproyectos…, 1957).

La lectura de los documentos que

contienen las bases, anexos y aclaraciones, junto al registro del proceso de

evaluación del jurado, resguardado por García Pardo, permite afirmar que no

existieron, a priori, requerimientos formales que pudieran sesgar la

actuación proyectual hacia el superbloque. El uso de este tipo podría

atribuirse, entonces, a un cierto espíritu de época que atraviesa, al menos, a

los siete equipos de profesionales premiados. El hecho de que ninguna de las

propuestas “disidentes” haya sido premiada parece alinear también al jurado.

Rimbaud destaca que “La

interacción entre las convocatorias, las propuestas presentadas y los jurados

siempre está marcada por los debates subyacentes en la comunidad arquitectónica

del momento” (Rimbaud, 2023, p. 6). En este sentido, los concursos pueden

analizarse en tanto momentos significativos, hitos en la cronología, que

permiten observar el estado de situación de la disciplina, especialmente en

relación al repertorio formal.

Medero afirma que, hacia 1950, se

produjo una ruptura en la cultura arquitectónica que implicó “reformular de

manera radical las principales fuentes culturales que servían de referencia a

la práctica arquitectónica” (Medero, 2018, p. 25). Consecuentemente, podría

considerarse la década del cincuenta como un período de fuerte consolidación de

la arquitectura moderna en el medio local, que conllevó nuevas formas y tipos

arquitectónicos.

Esta idea se refuerza al observar

la trayectoria posterior, tanto de los arquitectos que intervinieron en este

concurso como de otros actores de la época. La acción de estos proyectistas

resulta esencial a la hora de analizar el desarrollo en altura de las ciudades

uruguayas. El superbloque tiene una presencia significativa hacia finales de la

década del cincuenta y principios de la del sesenta. El concurso para la sede

del BHU se ubica entre un momento de cierre de la primera etapa exploratoria y

el comienzo de una fase de asimilación y construcción de variantes. Esto lo

convierte en un episodio clave para la comprensión del proceso de desarrollo y

convalidación del superbloque en Uruguay..

Notas

1 Los cursos de proyecto de la Facultad de

Arquitectura se organizaban en talleres. Estos se caracterizaban por ser

espacios de trabajo práctico que favorecían la colaboración entre pares. En

este formato, el grupo –que incluía tanto a estudiantes como a docentes– se

reunía bajo la impronta del responsable de curso o catedrático. La estructura

de talleres de proyecto se mantiene hasta la actualidad.

2 Según consta en los apuntes manuscritos de Luis

García Pardo –resguardados en el archivo del Departamento de Documentacion e

Informacion (IH, FADU)–, los proyectos identificados con los códigos A3, A2 y

O2 fueron eliminados por no incluir alguna de las secciones indicadas en las

bases, o por considerar para el cumplimiento de determinadas funciones menos

área de la solicitada.

Referencias

Anelli, R. (2001). Rino Levi, arquitetura e cidade.

Romano Guerra Editora.

Apolo, J., Alemán, L. y Kelbauskas, P. (2006). Talleres,

trazos y señas. DEAPA, FADU, Udelar.

Articardi, J. (2013). Plan de Punta del Este, 1935:

modelo de ciudad balnearia. Dearq, 1(12), 16-27.

https://doi.org/10.18389/dearq12.2013.04

Castro, C. (2002). Brasilia, por Rino Levi. ArqTexto,

2. UFRGS. https://www.ufrgs.br/propar/publicacoes/ARQtextos/PDFs_revista_2/2_C%C3%A9lia%20Gonsales.pdf

Cobas, M. (2012). Juego de concursos. Nueve notas sobre

concursos, juegos y contratos. Arquitectura, (268), 26-28. https://www.sau.org.uy/arquitectura-268/

Concurso de Ante-Projetos para o edifício sede do Banco

Hipotecário do Uruguai, 1955-1956 (1956). Hábitat. Arquitetura e Artes no

Brasil, (36), 27-38.

Frontini, P. (2015). Raúl Sichero. Arquitectura

moderna y calidad urbana. FADU, Udelar.

Martin, M. (1984). La tipología en arquitectura.

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

Medero, S. (2012). Luis García Pardo. IHA, FADU,

Udelar.

Medero, S. (2018). Monumentalidad y transparencia. La

Caja Nacional de Ahorros y Descuentos de Ildefonso Aroztegui, 1946-1957.

FADU, Udelar.

Méndez, M. y Gambini, J. (2023). Límite absoluto. El

urinario municipal de Nelson Bayardo. FADU, Udelar, IMM.

Moneo, R. (1978). On Typology. Oppositions,

13, 188-211.

Nudelman, J. (2016). Tres

visitantes en París. Los colaboradores uruguayos de Le Corbusier. CSIC,

Udelar.

Quatremère de Quincy, A. C. (2007). Diccionario de

arquitectura: voces teóricas (F.

Aliata y C. Shmidt, Trad.). Nobuko. (Trabajo original publicado en 1832)

Rimbaud, T. (2019). Proceso de reglamentación de los

Concursos de Arquitectura en Uruguay, 1900-1930. Arquisur, 9(15),

51-65. https://doi.org/10.14409/ar.v9i15

Rimbaud, T. (2023) Prendas y portentos. Concursos de

Arquitectura del Uruguay Centenario,1925-1930. CSIC, UdelaR.

.

Maria Clara Sala

Arquitecta.

Doctoranda, Doctorado en Arquitectura y Urbanismo, Facultad de Arquitectura y

Urbanismo, Universidad Nacional de La Plata (DAU, FAU, UNLP). Maestranda de la

Maestría en Historia y Crítica de la Arquitectura, el Diseño y el Urbanismo,

Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Universidad de Buenos Aires

(MAHCADU, FADU, UBA). Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Universidad

de la República. Bulevar Artigas 1031, CP.11200, Montevideo, Uruguay.

mariaclarasala@gmail.com

https://orcid.org/0009-0003-3973-3105