Artículos REGISTROS, ISSN 2250-8112, Vol. 20

(1) enero-junio 2024: 5-24

ark:/s22508112/m1atqwkoc

Perder es ganar un

poco: lecciones de un concurso de vivienda en Colombia (1946-47)

Losing

is Winning a Little: Lessons from a Housing Competition in Colombia (1946-47)

Jorge Galindo Díaz

Escuela de Arquitectura y Urbanismo, Universidad

Nacional de Colombia, Manizales, Colombia

Resumen

En 1947 tuvo

lugar en Colombia el primer concurso de diseño de vivienda urbana para clase

media, promovido por el Instituto de Crédito Territorial (ICT), una institución

pública creada pocos años atrás con el fin de brindar soluciones en la materia

para todas las ciudades del país. Cinco propuestas de seis posibles fueron

premiadas y una fue descalificada por no cumplir de manera literal las bases

establecidas; sin embargo, fue esta última la que finalmente se materializó,

abriendo camino para que sus autores empezaran a jugar un importante papel en

la experimentación técnica de la construcción de viviendas en el país.

Palabras clave: vivienda

moderna, vivienda para la clase media, racionalidad constructiva, Álvaro

Ortega, Gabriel Solano, Jorge Gaitán

Abstract

In

1947, the first urban housing design competition for the middle class took

place in Colombia, promoted by the Instituto de Crédito Territorial (ICT), an

public institution created a few years ago in order to provide solutions in the

matter for all cities in the country. Five proposals out of six possible were

awarded and one was disqualified for not literally complying with the

established bases. However, it was the latter that finally materialized,

opening the way for its authors to begin to play an important role in the

technical experimentation of housing construction in the country.

Keywords:

modern housing, housing for the middle class, constructive rationality, Álvaro

Ortega, Gabriel Solano, Jorge Gaitán

Introducción

En Colombia, al igual

que en otros lugares del mundo, los concursos de arquitectura han sido un medio

propicio para la expresión conceptual y material acerca del proyecto

arquitectónico. También pueden ser entedidos como una oportunidad para la

experimentación y, en ocasiones, para romper con una mirada tradicional acerca

de la forma, la función o la técnica. En el país, a lo largo de las primeras

tres décadas del siglo XX, se destacan los que se convocaron para el Hospital

San Juan de Dios, en Bogotá (1922), la Catedral de Manizales (1927) o el

Palacio Municipal de Medellín (1931); aunque fue a partir de la creación de la

Sociedad Colombiana de Arquitectos (SCA), en 1934, cuando los concursos

empezaron a ser debidamente organizados y regulados (Uribe González, 2015).1

Se tenía entonces la

esperanza de que este mecanismo fuese empleado por entidades públicas y

privadas como instrumento preferente al momento de llevar a cabo sus proyectos

arquitectónicos. De hecho, bajo el auspicio de dicha agremiación, tuvo lugar en

1946 el concurso para el diseño del Club Los Lagartos,2 en Bogotá,

así como el de un hospital para 150 camas, en la misma ciudad.3 Sin

embargo, desde el Estado no llegó a existir nunca una política clara frente a

cuáles instituciones y en qué circunstancias se debía apelar a un concurso para

dar inicio al diseño de una edificación o un modelo urbano.

Los lineamientos

planteados por la SCA fueron en sus inicios bastante escuetos (Sociedad

Colombiana de Arquitectos, 1946) y partían de imponer unas pocas condiciones

generales relacionadas con los proponentes del concurso, así como sobre los

jueces y participantes. Especial énfasis se asignó al valor de los premios, de

tal manera que debía guardarse respeto por las tarifas profesionales fijadas

por la misma agremiación. Adicionalmente, se dejó abierta la posibilidad de

adelantar concursos singulares cuando se tratase de experiencias puramente

académicas, así como otros de carácter especial en donde los aspectos

urbanísticos fueran predominantes.

En el ámbito de la

vivienda urbana, el primer concurso celebrado en el país tuvo lugar en los

primeros meses de 1947 y fue convocado por el Instituto de Crédito Territorial

(ICT), con el fin de estimular el interés de los profesionales en ese tema. Así, la propia institución podía alimentarse de ideas que

ayudaran a dar respuesta al déficit habitacional que se experimentaba entonces.

Sus bases fueron publicadas en las revistas Casas y solares y Proa

(Ramírez, 2019),4 y lograron tan buena acogida, que en un breve

plazo recibió a 26 concursantes, algunos de ellos pertenecientes a las primeras

promociones de arquitectos que desde 1936 se formaban en las universidades

colombianas.5

Cinco

fueron los proyectos premiados y uno descalificado; aunque este

último se hizo merecedor de una mención honorífica en la que el jurado

recomendó su utilización como modelo de experimentación. La propuesta estaba

firmada por los arquitectos Álvaro Ortega (1920-1991), Gabriel Solano (1916-?)

y Jorge Gaitán (1920-1968) –hasta entonces casi desconocidos en el ámbito

local–, y llegó a ser la única que se materializó meses después en Bogotá. En

los diez años posteriores a este suceso, los tres

pasaron a convertirse en protagonistas del diseño y la construcción de

viviendas, no tanto por el éxito profesional o económico de su labor, sino más

bien por el destacado papel que tuvieron en la experimentación formal y

tecnológica en la arquitectura moderna del país.

Los resultados de este

concurso han sido estudiados por Jaimes Botía (2008) y Roa (2018),

principalmente, de tal manera que el primero pone su acento en el carácter

modernizador de los trabajos premiados, mientras que la segunda destaca la

manera en que las bases de la competición se convirtieron en pautas para la

posterior producción de vivienda a cargo del ICT. En este artículo, por su

parte, se pretende ampliar la motivación de la convocatoria y analizar las

propuestas seleccionadas, con el fin de tratar de explicar la manera en que por

encima de los criterios definidos en las bases (orientadas principalmente al

cumplimiento de un programa funcional), el fallo real (adjudicado como mención

honorífica), favorecía la idea de abaratar la construcción de la vivienda, con

miras a su masificación.

El método de

investigación aplicado fue de carácter cualitativo, que se desarrolló a partir

de un trabajo de archivo mediante el cual se registró y analizó la información

planimétrica de las propuestas ganadoras, reproducidas en el ejemplar número 7

de la revista Proa (Resultados del concurso de vivienda económica,

1947). Igualmente, se hizo un seguimiento de la obra que adelantaron con

posterioridad los arquitectos mencionados (Ortega, Solano y Gaitán) a través de

otras publicaciones correspondientes al período comprendido entre 1947 y 1960.

Con la información

obtenida se adelantó un análisis de las propuestas favorecidas en el concurso,

con especial acento en sus aspectos funcionales y constructivos. Estos últimos,

si bien no eran explícitos en las fuentes consultadas, sí tenían una fácil lectura

a través de los medios de representación empleados por los proponentes y sus

breves memorias descriptivas.

Finalmente, vale la

pena mencionar que el análisis y registro de la obra de Ortega, Solano y Gaitán

que aquí se registra, es parte de una investigación mucho más amplia y de largo

plazo en la que participa el autor, la cual se ha centrado en su legado y, de

manera especial, en el de los dos primeros: desde sus primeros proyectos

residenciales en Bogotá con tímidas esperimentaciones constructivas

(1947-1950), hasta los esfuerzos más destacados por lograr un modelo de

construcción industrializada aplicable a la vivienda en Colombia (1951-1956).

El Instituto de Crédito Territorial, promotor del concurso de

vivienda

En 1939 y con un

carácter eminentemente público, se fundó en Colombia el ICT a fin de proponer

alternativas para la transformación de la vivienda rural en diversas regiones

del país. Sin embargo, al cabo de tres años de funcionamiento, la institución

empezó también a desarrollar programas de vivienda urbana a través de los

cuales le era posible adquirir predios, construir en ellos las soluciones

habitacionales y venderlas a bajo costo mediante el subsidio de las tasas de

interés de los créditos. Durante sus primeros años de operación la entidad

funcionó como un banco de crédito (ICT, 1995) y solo a partir de 1948 asumió la

construcción directa de programas de vivienda a lo largo y ancho de la Nación.

Para entonces el

problema habitacional en Colombia empezaba a ser reconocido por el Estado,

calculándose un déficit cuantitativo cercano a las 600 mil unidades de

vivienda. Esta cifra podía ser más dramática si se tiene en cuenta que, desde

el punto de vista cualitativo, cada vivienda era considerada como una o más habitaciones

que hacían parte de un edificio y estaban dotadas de entrada, servicios

sanitarios y cocina independiente.6

Entre las causas de ese

déficit algunos expertos mencionaban no solo las relacionadas con aspectos

sociales (migración rural - urbana o aumento vegetativo de la población, por

ejemplo) y económicos (alto costo de la financiación de la vivienda mínima, costo

excesivo del suelo urbanizable o bajo número de construcciones), sino también

otras que estaban más cercanas a ámbitos propios de la técnica constructiva.

Como parte de estas

últimas se contemplaba el bajo nivel de producción de materiales de fabricación

local y la ausencia de principios de estandarización de materiales y métodos

(Vélez, 1952). La edificación de viviendas, independientemente del grupo social

para el cual estaban dirigidas, se llevaba a cabo valiéndose de procesos

fuertemente ligados a la tradición artesanal, en los que se empleaban muros

estructurales a partir de ladrillos cerámicos, losas de entrepiso y armaduras

de cubiertas en madera, además de tejas de barro. Muestra de ello fue que el

propio ICT publicó en 1946 un manual de construcciones rurales (Wills y

Maldonado, 1946) que si bien resaltaba el valor de la higiene y la calidad

ambiental de las viviendas nuevas, se apegaba todavía a los sistemas y

procedimientos convencionales de su construcción.

Sin embargo, algunos

directivos e integrantes del personal técnico del ICT pensaban que la

construcción de casas urbanas debía seguir otros derroteros. Así lo manifestó

el ingeniero José Vicente Garcés Navas, primer director de la entidad y quien

ejerció el cargo por espacio de nueve años, hasta el cierre del concurso. Para

él, en el ámbito de la vivienda rural, debía exigirse a los propietarios

pudientes "el cambio de los ranchos por casas higiénicas, mientras que en

la vivienda urbana era necesario promover la construcción en serie, la

prefabricación aprovechando los nuevos materiales y métodos", que

entonces empezaban a desarrollarse en el contexto internacional (Garcés Navas,

1946, p. 13).

Por una parte, se

reconocía abiertamemte la importancia de la estandarización en los materiales

de construcción y en los métodos de ejecución, así como el papel de la

prefabricación en el abaratamiento de la producción de las viviendas urbanas y

rurales. Por otra, era claro que la aplicación de estos principios en la

construcción de viviendas rurales se hacía muy compleja dadas las carencias de

vías y el elevado costo en el transporte de los materiales.

También hay que tener

en cuenta que las nuevas generaciones de arquitectos contaban con una formación

orientada más hacia la atención de los problemas tipológicos de la vivienda y

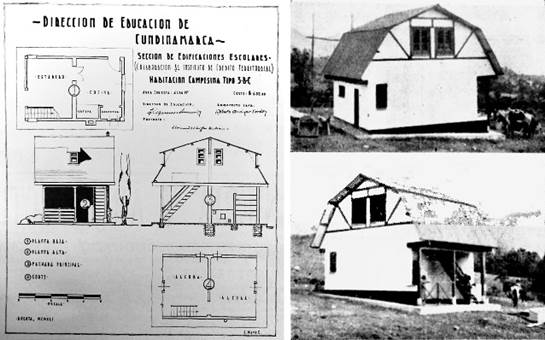

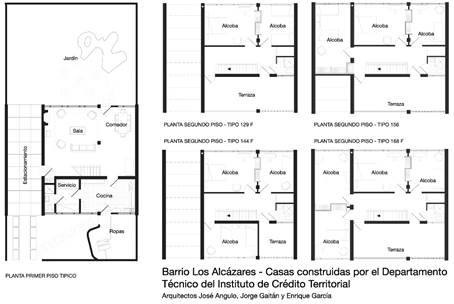

no hacia lo técnico - constructivo. Ejemplo de ello es el prototipo de la

casa campesina concebida por el arquitecto Hernando Vargas Rubiano (1917-2008)

que el ICT promovió en 1941, cuyo diseño no recogía las tradiciones del

campesinado colombiano: carecía de un espacio de transición entre el interior y

el exterior, estaba ausente un área de almacenamiento y las habitaciones se

resolvían bajo un espacio con forma de mansarda situado en una planta alta7

(Figura 1).

Fue en ese momento

cuando los directivos del ICT empezaron a pensar en la figura del concurso como

el medio más eficaz por el cual era posible contar con ideas frescas e

integrales relacionadas con el diseño de una vivienda de bajo costo, capaz de

ser construida de manera acorde con las condiciones del país. Así, en marzo de

1943, su gerente convocó a los ingenieros y arquitectos vinculados a la entidad

para desarrollar una propuesta de vivienda rural cuyo costo no debía superar

los 500 pesos, equivalentes a unos USD $875 (Sánchez, 2018). El ganador en esa

ocasión fue el arquitecto Álvaro Hermida (1916-1994), quien en 1940 se había

titulado en University of California,

en Berkeley, y vinculado al ICT desde su regreso a Colombia.8

Sin embargo, la

inestabilidad política que se vivía entonces en el país y una manifiesta falta

de recursos económicos en el ICT, contribuyeron a que varios de sus proyectos

no prosperaran (Agotado totalmente el capital para vivienda, 1945).9

Como medida para renovar el compromiso del lnstituto con la sociedad, fue

entonces necesario plantear nuevas soluciones orientadas a la naciente clase

media urbana, que disponía de mayor poder adquisitivo y, por supuesto, ejercía

nuevas formas de uso y apropiación del espacio doméstico.10

Un nuevo concurso, con

mayor número de participantes, parecía ser entonces el camino para encontrar

nuevas ideas en torno a la solución de vivienda para este segmento de la

sociedad colombiana. Prevalecían aún las respuestas individuales y extensivas,

contrarias al modelo de vivienda colectiva de bloques de apartamentos que ya en

ese momento se desarrollaban en países tan próximos física y culturalmente como

Venezuela y México (Meza Suniaga, 2022 y Gómez Porter, 2023).

Figura 1. Planos y fotografía de la vivienda campesina

promovida por el ICT en 1941. El Tiempo, 9 de abril de 1941. Revista

Ingeniería y Arquitectura, 4(41), 9.

Las bases del concurso y sus jurados

En 1947 el ICT abrió el

concurso orientado a encontrar alternativas capaces de contribuir a la solución

para la vivenda destinada a "los empleados de Bogotá" que

conformaban la llamada "clase media económica" (Concurso para

vivienda económica en Bogotá, 1947, p. 25). Las bases demandaban dos modelos de

casa: el tipo A (de tres dormitorios y con una capacidad entre 5 y 7 personas)

y el tipo B (de cuatro dormitorios para 8 a 10 personas).11 En ambos

casos se debía adoptar una agrupación pareada de tal forma que la dupla quedara

asentada en un solar enteramente plano de 23 m de frente (es decir, 11,5 m para

cada una) cuya profundidad podía oscilar entre los 22 y los 25 m, considerando

la presencia de jardines en la parte delantera y posterior.

La casa tipo A debía

ser resuelta en dos pisos, de tal manera que en la planta baja se situaban la

sala, el comedor, la cocina, despensa y repostería, un sanitario, el

estacionamiento y la alcoba del servicio con su respectivo baño y un lavadero.

En la planta alta debían estar los tres dormitorios, un baño principal y un

cuarto para la ropa. Como la anterior, la casa tipo B también sería de dos

plantas y con una distribución idéntica de los espacios en cada nivel,

diferenciándose solo en el número de dormitorios (cuatro, en este caso).

Se mencionaba además

que el proyecto debía ser "sencillo y económico, apropiado para la

construcción en serie", con especial cuidado en el diseño de la cocina, en

la cual se debía contemplar el uso pleno de la energía eléctrica y la presencia

de materiales nuevos "tanto nacionales, como extranjeros" (Concurso

para vivienda económica en Bogotá, 1947, p. 25). Por último, se mencionaba que

el clima a tener en cuenta era el de Bogotá, carente de estaciones y

caracterizado por temperaturas variables en un ambiente húmedo y de constante

nubosidad.

Los requisitos

relativos a la presentación de las propuestas eran sencillos: se pedía la

presencia de plantas, cortes y fachadas a escala 1:50, así como una vista en

perspectiva de las casas pareadas, todo acompañado de una breve memoria

descriptiva. Para ser concursante se debía ser arquitecto diplomado y cumplir

rigurosamente con el plazo dado para la presentación de las propuestas.

El ICT integró un

jurado calificador conformado por cinco personas: Carlos Dupuy (1915-?), a

nombre de la Alcaldía de Bogotá; Jorge Arango Sanín (1916-2007) y Álvaro

Hermida por la Sociedad Colombiana de Arquitectos. Como representantes del ICT

actuaron Alfredo Ardila Oramas y Robert L. King.

La elección de los tres

primeros significó una apuesta por la renovación del lenguaje arquitectónico en

el país: Dupuy se había titulado en la Universidad Nacional de Colombia en

1945, y después tomó cursos de arquitectura escolar en Londres y París (Botti,

2017). Posteriormente desarrolló una activa labor profesional en Venezuela

durante casi 14 años, para después vincularse a la Universidad de Los Andes, en

Bogotá.

Por su parte, Jorge

Arango Sanín terminó su formación en la Pontificia Universidad Católica de

Chile en 1942. Siendo aún estudiante, representó a Colombia en el Segundo

Congreso Sudamericano de Arquitectos llevado a cabo en Montevideo (1940) y a su

regreso al país se vinculó al Ministerio de Obras Públicas.

Finalmente, Hermida era

el mismo que pocos años antes, siendo empleado del ICT, había ganado el

concurso interno para el diseño de un modelo de vivienda de bajo costo. En 1947

se desempeñaba como gerente de la Caja de Vivienda Popular, una entidad de orden

municipal dedicada a ofrecer soluciones en la materia a familias de bajos

ingresos.

De Alfredo Ardila y

Robert L. King es poco lo que se sabe. El primero era ingeniero civil egresado

de la Universidad Nacional de Colombia en 1929 y es probable que su papel como

jurado estuviese más orientado a valorar los aspectos de orden técnico de las

propuestas; el segundo, era miembro del Nelson D. Rockefeller’s Institute of

Inter-American Affairs (Historic Landmark Comission, 2019), que por entonces

brindaba acompañamiento técnico al ICT.

Los premios en dinero

contemplaban tres categorías para cada uno de los tipos de vivienda y el

proceso de evaluación y juzgamiento de las propuestas no debía superar el plazo

de un mes calendario. Así, en mayo de 1947 la revista Proa publicó en su

número 7 los resultados del concurso con las observaciones de los jurados, en

donde se precisaba que:

El

Jurado en varias sesiones, examinó el aspecto económico, el técnico y sobre

todo el respeto a las costumbres, por tratarse de querer indicar la casa que

pueda corresponder a un sector social, que conserva a veces con intransigencia

sus herencias y costumbres hogareñas. (Resultados del concurso de vivienda

económica, 1947, p. 12)

De esta manera los

miembros del jurado manifestaban haberse acogido también a las bases del

concurso en cuanto a encontrar un diseño "sencillo y económico". Sin

embargo, era claro su interés en valorar la solución de cada propuesta frente a

una manera realmente moderna de habitar la vivienda.

Las propuestas ganadoras

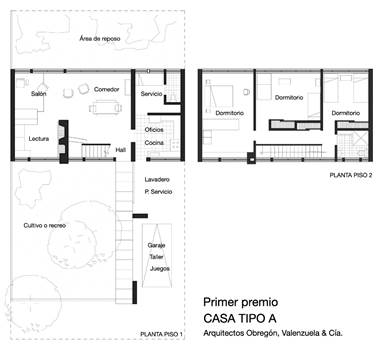

Primer premio en la categoría de viviendas tipo A

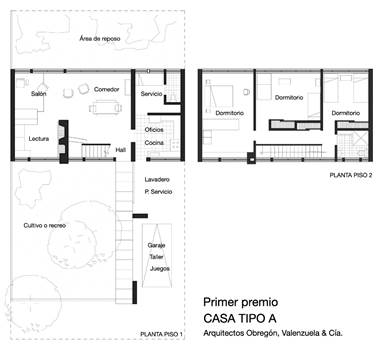

El jurado otorgó cinco

premios, de seis posibles, y entregó una mención de honor. En la categoría de

las viviendas tipo A, el primer premio se lo llevó la firma de arquitectos

Obregón, Valenzuela & Cía., cuya propuesta se resolvía conforme a las bases

del concurso, en dos pisos que sumaban 161 m2 de superficie. La

solución era un modelo muy compacto de vivienda, carente de aislamientos

laterales pero dotado de un amplio antejardín para el cultivo y el recreo, a

costa de un delgado patio posterior destinado al reposo. La zonificación era

muy clara: zonas de servicio en el costado derecho de la primera planta

quedaban separadas del área social por un contundente muro portante, sin que la

escalera de acceso al piso alto interrumpiera su transparencia. Arriba, un

concentrado eje de circulación conducía a las tres habitaciones que orientaban

sus ventanas hacia el patio posterior, servidas por un solo cuarto de baño

(Figura 2).

Figura 2. Plantas de la propuesta ganadora del primer premio

para la casa tipo A, por Obregón, Valenzuela & Cía. Elaboración propia a

partir de Resultados del concurso de vivienda económica, 1947, p. 13.

Se deduce, además, que

desde el punto de vista constructivo, la vivienda se resolvía a través de muros

paralelos dispuestos sobre el lado más corto de la planta, de tal manera que

las fachadas se liberaban de toda función estructural. Las vigas del entrepiso

eran de luces cortas y se apoyaban directamente sobre los muros, haciendo

innecesario cualquier elemento en voladizo. La cubierta, en apariencia plana,

asumía idéntica solución.

Por último, el modelo

de agrupación de las casas pareadas situaba las áreas de servicios de manera

adyacente, de tal manera que los antejardines conformaban una gran zona

continua. Esta contrastaba con los estacionamientos vehiculares que aparecían

concentrados a la manera de aislamiento entre el espacio público y el área de

servicios.

La firma ganadora de

esta tipología había sido constituida apenas un año antes y estaba conformada

por Rafael (1919-1976) y José María Obregón (1921-2010) y Pablo de Valenzuela

Vega (1920-1957), egresados todos ellos de The Catolic University of America,

en Washington DC. A lo largo de los años futuros desarrollaron una vigorosa

obra en el ámbito de la arquitectura residencial, principalmente (Llanos

Chaparro, 2016).

Segundo premio en la categoría de viviendas tipo A

En esta misma

categoría, el segundo premio se adjudicó a la propuesta que presentaron los

arquitectos Gabriel Serrano (1909-1982), Gabriel Largacha (1921-1986) y Carlos

Arbeláez (1916-1969). Los dos primeros eran parte de la reconocida firma

Cuéllar Serrano Gómez, fundada en 1933 (a la que se había unido Largacha en

1946), mientras que Arbeláez se desempeñaba entonces como docente en su alma

máter, la Universidad Nacional de Colombia. En este caso la solución de la

vivienda también era compacta, aunque aquí el volumen principal se descomponía

en dos cuerpos de diferente altura: el de un solo piso alojaba el

estacionamiento y el cuarto del servicio, mientras que el de dos niveles

agrupaba en la planta y baja en sendas crujías la zona social y la dupla escalera

- cocina (Figura 3).

Figura 3. Plantas de la propuesta ganadora del segundo

premio para la casa tipo A, por G. Serrano, G. Largacha y C. Arbeláez.

Elaboración propia a partir de Resultados del concurso de vivienda económica,

1947, p. 14.

Contrariamente a la

propuesta ganadora en esta categoría, la cocina no solo aparece más generosa en

área, sino que demuestra también una mejor distribución en aras de facilitar

las tareas domésticas y vincularse con el acceso a la vivienda, el cuarto y el

patio de servicios. Por otra parte, los muros portantes aparecen alineados en

paralelo con las medianerías del predio de tal manera que las fachadas de las

zonas sociales ("living" y comedor) se abren completamente al

antejardín y al patio posterior. Las luces cortas simplifican el comportamiento

estructural de las losas de entrepiso mientras que las zonas húmedas se agrupan

horizontal y verticalmente, simplificando así las redes de suministro y

evacución de las aguas.

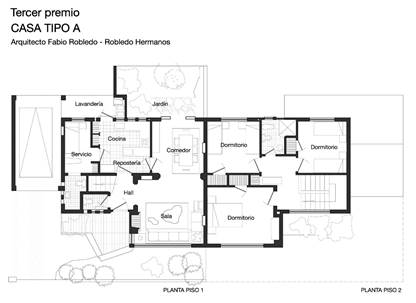

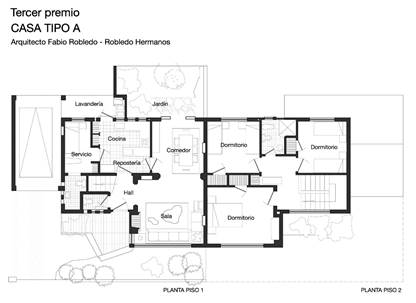

Tercer premio en la categoría de viviendas tipo A

El tercer permio en

esta misma categoría se adjudicó a la vivienda presentada por Fabio Robledo,

gerente de la firma Robledo Hermanos, únicos participantes de fuera de Bogotá y

ajenos a los círculos tradicionales de la arquitectura académica del país.12

En este caso, la propuesta de residencia económica para empleados era mucho más

conservadora que la anterior, en tanto concebía espacios claramente

compartimentados a partir de su vocación funcional. Se evidencia aquí la

necesidad de incluir una repostería integrada a la cocina, que en realidad no

pasaba de ser un pasillo de circulación (Figura 4).

Premios en la categoría viviendas tipo B

El jurado se abstuvo de

conceder un primer premio a la categoría del tipo B, fijando solo un segundo y

tercer premio, sin dar por ello explicación alguna. La propuesta mejor

calificada fue la de los jóvenes arquitectos Fernando Martínez Sanabria

(1925-1991) –recién egresado de la Universidad Nacional de Colombia– y Hernán

Vieco (1924-2012) –en espera de recibir su título por parte de la misma

institución–. Su diseño revelaba una notable diferencia con todos los demás, en

tanto situaba la cocina, la alcoba de servicio, el baño "de

emergencia" y el estacionamiento ocupando la totalidad del frente de la

fachada principal, a la vez que situaba el comedor y el salón orientados hacia

el jardín posterior.

Figura 4. Plantas de la

propuesta ganadora del tercer premio para la casa tipo A, por Fabio Robledo, de

la firma Robledo Hermanos. Elaboración propia a partir de Resultados del

concurso de vivienda económica, 1947, p. 15.

Figura 5. Plantas de la propuesta ganadora del segundo

premio para la casa tipo B, por Fernando Martínez Sanabria y Hernán Vieco.

Elaboración propia a partir de Resultados del concurso de vivienda económica,

1947, p. 16.

Figura 6. Plantas de la propuesta ganadora del tercer premio

para la casa tipo B, por Gabriel Serrano, Gabriel Largacha y Carlos Arbeláez.

Elaboración propia a partir de Resultados del concurso de vivienda económica,

1947, p. 17.

Las cuatro alcobas

estaban fuertemente condensadas en la segunda planta, separadas las anteriores

de las posteriores por el núcleo conformado por las escaleras y el cuarto de

baño. Desde el punto de vista estructural, se incorporaban muros portantes en dos

sentidos, también a diferencia de las demás propuestas, que se representaban en

las plantas con espesores diferentes (Figura 5).

Por último, el tercer

premio en la categoría tipo B fue concedido a la propuesta que también

presentaron Gabriel Serrano, Gabriel Largacha y Carlos Arbeláez, completamente

diferente a la del tipo A, no solo en superficie sino también en su

distribución. En este caso la zona de servicios ocupa una alargada crujía

situada en un costado –conformada por el estacionamiento, la cocina, la

lavandería, el patio de ropas y el cuarto de la empleada–, que adopta

conjuntamente con el otro cuerpo –que contiene las áreas sociales de salón,

comedor y biblioteca–, una planta en forma de “L” que gira alrededor de un

jardín interior. En la planta alta, las cuatro alcobas que demandaba el

concurso se resolvieron generosamente de tal manera que se ocupó la totalidad

del frente del predio, dando lugar a un cuarto de "costura y linos" y

a un solario situado en una de las esquinas de la casa que mira hacia el

exterior (Figura 6).

Ninguna de las cinco

propuestas premiadas, en cualquiera de las categorías llegó a ser construida,

ni por el ICT ni por algún promotor independiente.13

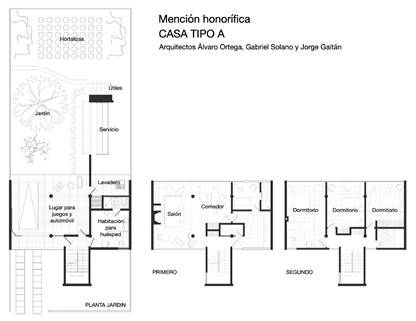

La propuesta descalificada

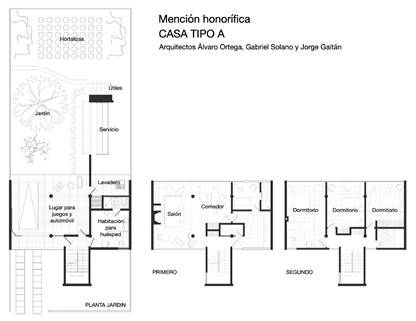

De manera atípica en un

concurso, el jurado decidió conceder una mención honorífica a una de las

propuestas presentadas en la categoría de las viviendas tipo A. Según el fallo,

recogido en la revista Proa:

Este

proyecto a juicio de varios profesionales fue el más inteligentemente estudiado

pero no se sometió rigurosamente a las bases del concurso.

El

Jurado recomendó su utilización como modelo de experimentación en los terrenos

y laboratorios que el Instituto de Crédito Territorial dispondrá próximamente

para tal fin. (Resultados del concurso de vivienda económica, 1947, p.

18)

Si bien no se

especificó la razón de su descalificación, es fácil suponer que no fue nada

distinto a que esta propuesta se resolvía en tres pisos y no en dos, pese a que

sus autores, inteligentemente, presentaron la planta baja bajo el título

"Planta jardín", diferenciada del primero y segundo piso. El equipo

estaba conformado por los arquitectos Álvaro Ortega, Gabriel Solano y Jorge

Gaitán Cortés. Los dos primeros se habían conocido años atrás cuando ambos

cursaban su maestría en arquitectura en Harvard University (1944-46), bajo la tutoría de Walter Gropius y Marcel Breuer.14

Gaitán, por su parte, si bien se había titulado de arquitecto en la Universidad

Nacional de Colombia en 1941 (Dávila, 2000), cursó estudios de posgrado en Yale

University (1943-44) y a su regreso al país contituyó una firma consagrada al

diseño y construcción de viviendas particulares.

A finales de 1946 los

tres arquitectos coincidieron en calidad de contratistas de la Dirección de

Edificios Nacionales –una dependencia adscrita al Ministerio de Obras

Públicas–, y tuvieron a su cargo dos importantes proyectos: el estadio de

béisbol 11 de Noviembre que se construiría en Cartagena de Indias ese mismo año

y la denominada Ciudad del Empleado. Este último era un ambicioso proyecto por

el cual se pretendía aplicar un extenso plan de renovación urbana en el centro

de Bogotá a través de la construcción de varias torres de apartamentos

dispuestos en una super manzana, pero que nunca llegó a materializarse (La

ciudad de empleado en Bogotá, 1947). En este diseño se podía apreciar la

influencia de Le Corbusier a través de su proyecto para la Ville Radieuse

(presentado por primera vez en 1924) y que evidencia cómo, tempranamente, este

grupo de profesionales asumía un carácter innovador frente al urbanismo y la

arquitectura del momento (Goossens, 2014).

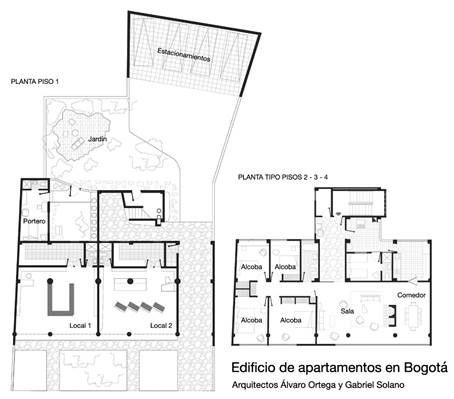

Simultáneamente,

Ortega, Solano y Gaitán ejercían liberalmente su profesión, lo que explica su

participación en el concurso del ICT. En este caso, la propuesta que ellos

presentaron zonificaba de manera vertical el programa planteado: en la planta

del jardín se situaba el estacionamiento cubierto y un lugar para juegos,

contiguo a una habitación para un huésped (requerimiento también ausente de las

bases del concurso), la lavandería y un depósito. Se destacaba claramente el

volumen de la escalera situado sobre el antejardín y por fuera del paramento de

la fachada principal.

Al denominado

"piso primero" (que aquí en realidad era el segundo), se llegaba

mediante la escalera de dos tramos, enfrentándose a un volumen cerrado que

contenía dos muebles fijos y una alacena, con lo que se evitaba la visual

directa sobre el comedor o el salón social, dispuesto al lado derecho. Desde el

descanso de llegada se podía ingresar tanto a la zona social como a la cocina,

esta última con sus ventanas orientadas hacia la fachada principal y

contrapuesta a la habitación del servicio, que miraba al patio posterior. Por

su parte, en el "piso segundo" (en realidad el tercero), se situaban

los tres dormitorios y un único cuarto de baño. Los primeros estaban

debidamente iluminados y ventilados, orientados hacia el patio posterior.

Su apuesta estructural

era muy clara y notablemente diferente a cualquier otra propuesta presentada en

el concurso: si bien los muros medianeros eran portantes, dos ejes intermedios

y paralelos a ellos contenían dos juegos de pilares aislados de sección circular.

Estos quedaban retirados de los planos de fachada y si bien eran perceptibles

en las zonas sociales, tanto en las áreas de servicios como en los dormitorios

se integraban a los muros divisorios (Figura 7).

Sin reconocerlo de

manera explícita, la vivienda concebida por el equipo de arquitectos, recordaba

también en este caso el planteamiento de Le Corbusier formalizado en la Ville

Saboye (inaugurada en 1931). A la planta baja prácticamente libre, consagrada

al automóvil y los servicios, se sumaba un primer piso alto con las áreas

sociales, la cocina y las alcobas, que aquí se sitúan en un piso adicional

dadas las exigencias de la predialidad. Todos los niveles quedaban vinculados a

través del sistema de circulación vertical independiente y claro, que conducía

a los espacios pero sin llegar a cruzarlos. Por último, una cubierta delgada y

plana servía de remate a las viviendas. Esta se hizo transitable y habitable

cuando el diseño se llevó a la práctica dos años después, construido en un

barrio residencial de Bogotá.

Figura 7. Plantas de la propuesta descalificada para la casa

tipo A, pero merecedora de una mención de honor, por Álvaro Ortega, Gabriel

Solano y Jorge Gaitán. Elaboración propia a partir de Resultados del concurso

de vivienda económica, 1947, p. 18.

Olvido… y construcción

Con posterioridad a la

premiación, no se volvieron a tener noticias precisas de los efectos del

concurso. Por una parte, la visita de Le Corbusier a Bogotá, en junio de 1947,

copó toda la atención de los arquitectos nacionales y de los medios que algún espacio

consagraban al tema. Por otro lado, un incendio que casi arrasó con la ciudad

de Tumaco en octubre de ese mismo año hizo que el ICT pusiera todos sus

esfuerzos técnicos en la labor de su reconstrucción.

Por su parte, cada uno

de los que participaron en el evento de 1947, de manera colectiva o individual,

continuó con el ejercicio profesional, destacándose prácticamente todos ellos

en diversos frentes. Sin embargo, en el caso de los autores de la propuesta

descalificada, su destino fue especial. En 1948, Ortega, Solano y Gaitán

abandonaron sus empleos en la Dirección de Edificios Nacionales. De manera casi

inmediata, el último, quien era más reconocido socialmente de los tres

arquitectos,15 escribió una carta al entonces gerente del ICT, el

ingeniero civil Hernando Posada Cuéllar. En ella, ofrecía al Instituto

"sus servicios y el de sus colegas", entre los cuales figuraban

"estudios de métodos de construcción de acuerdo con los materiales de la

región, y con las condiciones de la localidad" (Dávila, 2000, p. 116).

En julio de ese año,

Jorge Gaitán empezó a ser parte del Departamento Técnico del ICT. De manera

casi inmediata asumió, junto a otros profesionales, la tarea de diseñar

unidades vecinales para las ciudades de Cúcuta, Tuluá y Bogotá. En esta última,

bautizada como Muzú, el proyecto contemplaba viviendas compactas en dos pisos

con áreas que oscilaban entre los 58 y los 107 m2, para familias de

7 a 9 personas. Tal reducción en el área construida la justificó claramente el

equipo al afirmar que "[su] orientación técnica (...) está basada en la

economía que necesariamente debe ser evidente en el resultado final, con la

obtención de casas baratas" (Las unidades vecinales del Instituto de

Crédito Territorial, 1949).

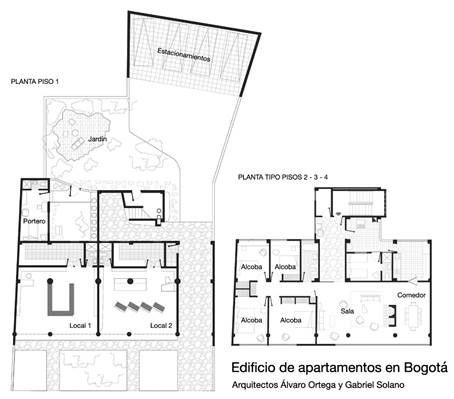

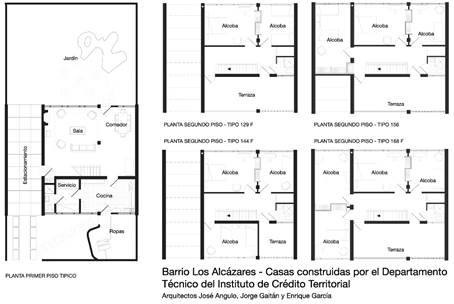

Un año más tarde, y

también como parte del Departamento Técnico del ICT, Gaitán participó en el

diseño de las viviendas denominadas "Tipo F" del barrio Los

Alcázares, también en Bogotá. De dos pisos de altura, sus áreas variaban entre

los 129 y los 160 m2 y se distinguían de otras viviendas

tradicionales por el hecho de disponer, en el primer piso, la sala y el comedor

sobre el jardín interior, mientras que la zona de servicios miraba al ante

jardín exterior (Figura 8).

Por su parte, Álvaro

Ortega viajó a la Argentina a mediados de 1948, atendiendo una invitación de su

condiscípulo Eduardo Catalano. Su paso por Buenos Aires lo aprovechó

para promocionar algunos proyectos en los que había participado, bien en su

condición de empleado del Ministerio de Obras Públicas, individualmente, o

junto a Gaitán y Solano. Así, en el número publicado en febrero de 1949 de la

revista Nuestra Arquitectura que dirigía el norteamericano Walter Hylton

Scott, se reseñaron tanto el estadio de béisbol de Cartagena de Indias como uno

de los primeros proyectos

residenciales en Bogotá que diseñó en compañía de Solano.

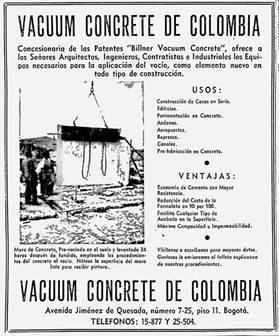

Este

último era un edificio cuyo planteamiento general se aproximaba al de la

propuesta presentada en el concurso promovido por el ICT: el primer piso

constaba de dos locales comerciales independientes sobre la fachada principal,

de tal manera que la caja de la escalera se situaba atrás de ellos y dentro al

patio posterior. Las tres plantas elevadas albergaban igual número de

apartamentos idénticos, de cuatro dormitorios cada uno, con las zonas sociales

volcadas a la fachada principal mientras que la zona de servicios y la cocina

miraban a la parte trasera del predio (Figura 9).

El

sistema estructural, de pórticos de hormigón con columnas alejadas del plano de

la fachada frontal, respondía a un riguroso sistema de modulación, mientras

que, desde lo constructivo, se destacaba el uso de materiales locales:

Los arquitectos, al proyectar este edificio de

departamentos, que publicamos en estas páginas, comprendieron que la verdadera

economía no está representada únicamente en la disminución del área, sino en la

racionalización de las diferentes áreas y funciones y en un empleo lógico de

los materiales de construcción locales. (Edificio de departamentos en

Bogotá, Colombia, 1949, p. 76 )

Pocos

meses después, la misma revista incluyó en otro de sus números tres reseñas

más: la de las viviendas construidas en Bogotá conforme al diseño para el

concurso promovido por el ICT (Casas económicas en Bogotá, 1949), la casa de

fin de semana que Ortega concibiera para él mismo (Casa de week end, 1949) y

una vivienda medianera situada en el oriente de la capital (Casa en Bogotá,

1949), todas en compañía de Gabriel Solano.

En efecto: la naciente

sociedad de Ortega y Solano tuvo como primer encargo construir cuatro de las

viviendas diseñadas para el ICT, pero esta vez a solicitud de un grupo de

ingenieros afincados en Bogotá, situadas en el cruce de la carrera 21 con calle

52, en un sector residencial y de rápido crecimiento (Figura 10).

Lamentablemente solo la primera y la última vivienda de la serie son todavía

reconocibles dado que las dos intermedias han sufrido fuertes transformaciones

a causa del avance de los muros de fachada sobre el frente de la caja de la

escalera. El proyecto construido fue el mismo que se presentó al concurso,

aunque en la nota que sobre él publicó la revista Proa (Casas económicas

en serie, 1949), sí se nombra la planta baja como "primer piso" y se

incorpora la terraza transitable a manera de cubierta, dotada de un estadero

delimitado por un plano formado por celosías cerámicas y una zona cubierta de césped.

Se estima que entre

1947 y 1950 la sociedad de Ortega y Solano elaboró unos 15 proyectos

residenciales, de los cuales al menos una docena se construyó, todos en Bogotá

(Vega, 2012). Sin embargo, ni el programa ni los clientes eran proclives a la

experimentación, ni formal ni mucho menos técnica, lo cual parecía ser una

imperiosa necesidad profesional en ambos arquitectos. Por otra parte, Ortega

estaba convencido del importante papel que podía jugar su profesión en la

atención al problema de la vivienda social:

La

responsabilidad de la arquitectura se hace cada vez mayor. Ya no se trata de

resolver los problemas aislados de una minoría. Los problemas de la comunidad

están ligados directamente a todos y cada uno de los individuos. El bienestar

individual no se puede lograr independientemente del bienestar colectivo (…)

La

arquitectura contemporánea haciendo uso de estandarización, prefabricación y

racionalización contribuye a la solución del problema.

El

deseo elemental de resolver eficazmente los problemas de la comunidad conduce,

progresivamente, a un empleo mayor de la máquina, a una distribución más eficaz

de la obra de mano y a una revaluación de los métodos constructivos. (Ortega,

1948, p. 6)

En sus intervenciones

Ortega abogaba por el uso de maquinarias y equipos en beneficio de los procesos

constructivos, la producción en serie y la reducción de costos, a la vez que

afirmaba claramente que el punto conceptual de encuentro entre los productores

de equipos y materiales era el ejercicio de la coordinación modular.

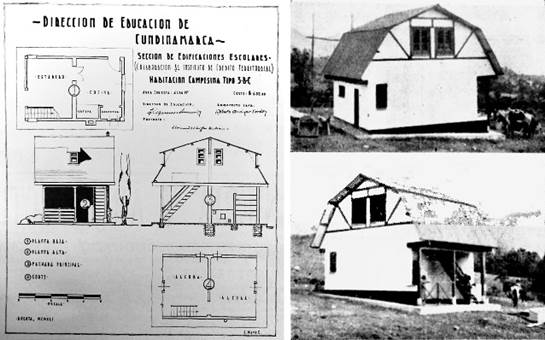

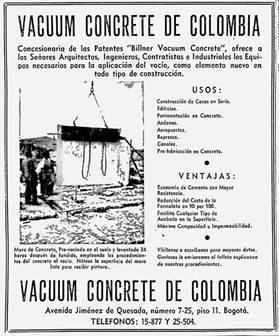

En 1950

Ortega y

Solano adquirieron la franquicia de la Vacuum Concrete de Filadelfia, por medio

de la cual se le permitía el uso de la técnica del hormigón al vacío en la

construción de viviendas de bajo costo. Patentada en Estados Unidos por el

ingeniero sueco Karl Billner en 1937, ella consistía en extraer el exceso de

agua y aire contenido en la masa de hormigón recién vertido mediante la

aplicación de una ventosa en su superficie, de tal manera que era la propia

presión atmosférica la encargada de comprimir el hormigón antes de su fraguado.

El proceso tenía como ventaja la producción de un material endurecido,

resistente al desgaste, compacto, de mayor resistencia mecánica que los

hormigones convencionales y que se caracterizaba, especialmente, por su

reducido tiempo de fraguado (Galindo Díaz et al., 2022).

Figura 8. Plantas de las viviendas en el barrio Los Alcázares. Elaboración

propia a partir de El nuevo barrio Los Alcázares, 1949, pp. 20-21.

Figura 9. Plantas del edificio de apartamentos en Bogotá.

Elaboración propia a partir de Edificio de departamentos en Bogotá, Colombia,

1949, pp. 76 y 78.

Figura 10. Arriba: vistas frontal y posterior de una de las

cuatro viviendas construidas en Bogotá a partir del diseño descalificado en el

concurso del ICT. Abajo: planta de la terraza adicional y vista de dos de las

viviendas en la actualidad.

Inmediatamente, a

través de la empresa Vacuum Concrete de Colombia, los arquitectos ofrecieron al

ICT sus servicios como contratistas. De manera tímida, el ICT les encargó la

construcción de solo ocho casas en el barrio Muzú, en cuyo diseño, como ya se anotó,

había participado su antiguo socio, Jorge Gaitán. Las viviendas estaban

concebidas para ser construidas a partir de un sistema

en serie gracias a que cada una de ellas estaba conformada por dos muros

medianeros y paralelos separados entre sí 4,75 m, con una subdivisión

transversal en dos secciones, separadas también por un muro portante.

El proceso

constructivo se organizó en cuatro etapas, precedidas de la colocación directa

sobre el suelo de dados de hormigón prefabricados, debidamente nivelados, que

servirían de apoyo a los muros. En el extremo superior de cada uno de estos

dados sobresalían 4 ángulos en acero que formaban una cruz y sobre los que se

posicionaban los muros prefabricados 24 horas después. Simultáneamente y sobre

el suelo, se fundieron muros de 7,5 cm de espesor, haciendo uso de la técnica

de hormigón al vacío, aplicando en su cara superficial las ventosas de succión

para acelerar el proceso de fraguado.

Posteriormente,

los muros fueron izados mediante una grúa y posicionados sobre las guías

dispuestas en los extremos de los dados de hormigón. De manera similar, es

decir, sobre el piso y mediante la técnica del hormigón al vacío, se fundieron

las losas de entrepiso de 10 cm de espesor de y un peso de 2.5 toneladas. De

nuevo, las losas se levantaron hasta apoyarse sobre los muros del primer piso.

El proceso se repetía con los muros del segundo piso, pero en este caso,

cargando el peso de una losa inclinada de cubierta fundida también sobre el

suelo (Figura 11).

El proceso

constructivo fue considerado paradigmático, a tal punto que el Instituto de

Crédito Territorial, decidió continuar aplicando la técnica del hormigón al

vacío en la construcción de 102 viviendas para el barrio Quiroga, en Bogotá,

entre 1951 y 1953, a partir de un diseño adelantado en la Oficina del Plan

Regulador de Bogotá, concebido bajo las directrices de los arquitectos Josep

Lluis Sert y Paul Lester Wienner.

En este caso,

las viviendas eran de un solo piso de altura, con muros levantados en bloques

de hormigón y cubiertas que eran membranas de hormigón al vacío, 3,5 cm de

espesor. Una primera membrana se construía independientemente a nivel del suelo

apoyándose sobre un encofrado de madera bastante simple y las restantes se

fundían encima, una sobre otra, usando capas de papel como separador. Para

simplificar aún más el proceso, que lograba un rendimiento de ocho membranas

diarias, los radios interior y exterior eran iguales, de tal manera que al cabo

de 7 días, cada membrana se podía izar para ser descargada sobre los muros

portantes de la vivienda (Figura 12).

Lamentablemente,

después de la inauguración del barrio Quiroga, el ICT empezó a abandonar de

lado las tareas propias de la construcción de viviendas en todo el país,

delegándolas a empresarios privados y eliminando cualquier ejercicio de

carácter experimental para su realización. La firma de Ortega y Solano se vio

entonces obligada a abrirse campo en el mundo de las edificaciones industriales

en donde obtuvo un modesto éxito que no le permitió soportar los gastos

derivados de la importación de equipos y capacitación de sus operarios (Galindo

Díaz et. al., 2022).

En 1958 la Vacuum

Concrete de Colombia se había liquidado y mientras Gabriel Solano decidió

permanecer en Colombia, Ortega buscó nuevos rumbos en Estados Unidos, antes de desempeñarse

como miembro de la Misión de Naciones Unidas sobre estandarización de

materiales de construcción en Centroamérica. Posteriormente, entre 1960 y 1964,

ejerció como asesor en temas de habitabilidad para la Organización de las

Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Económica

para América Latina (CEPAL). Entre 1964 y 1970 se desempeñó como consultor en

Chipre y New York adscrito a la Dirección de Operaciones de Asistencia Técnica

de las Naciones Unidas (DOAT), lo que alternó con el ejercicio de la docencia e

investigación en McGill University, hasta su fallecimiento, en 1991.

Figura 11. Anuncio de la Vacuum Concrete de Colombia, con

fotografía del proceso constructivo aplicado en el barrio Muzú. El Tiempo,

14 de febrero de 1950, p. 6.

Figura 12. Posicionado de las membranas prefabricadas en el

barrio Quiroga. Fondo CINVA, Archivo Histórico de la Universidad

Nacional de Colombia, caja 175.

Consideraciones finales

En Colombia, al término

de la Segunda Guerra Mundial, se conjugaron varios hechos que modifcaron el

curso de su arquitectura y de manera particular la manera de diseñar y

construir la vivienda urbana. La génesis y desarrollo del concurso que aquí se

ha descrito es una muestra de ello y se constituyó en el medio para

legitimarlo. Por una parte, el público objetivo era la familia nuclear –en este

caso incluso numerosa– que disponía de un ingreso monetario regular y estable y

por lo tanto, capaz de emular a la clase media norteamericana, por entonces

optimista y próspera. Por otro lado, sus bases demandaban espacios cuya función

y distribución respondía a un nuevo modo de vida y de relaciones personales y

familiares que se promocionaban a través de unos pocos medios especializados,

prensa escrita, revistas de modas y el cine.

Un conjunto de

características es común en todas las propuestas. Gran importancia se concede a

las áreas sociales (el "living"), separando sala de comedor y en

algunos casos introduciendo un estudio o salón de lectura. La cocina aparece

aún cerrada y claramente diferenciada del comedor, aunque contigua a la zona de

oficios y la alcoba del personal doméstico, que en Colombia se acostumbraba

para entonces. La relación con la calle se establece a través del ante jardín o

patio delantero y el estacionamiento, mientras que el patio posterior sirve a

la vida privada, tanto para las zonas sociales como para las alcobas,

dispuestas en la planta alta. La preocupación por la higiene también se pone de

manifiesto a través de la zonificación y la presencia de cuartos de baño

separados: para los visitantes, el servicio doméstico y por supuesto, para los

miembros de la familia en el ámbito de su privacidad.

Todos los concursantes

ponen de manifiesto sus conocimientos en procura de lograr una vivienda moderna

en la que los nuevos recursos técnicos disponibles también contribuyen a la

solución: fachadas abiertas, claros de mayor abertura, materiales durables e

higiénicos, luz eléctrica domicialiaria y agua potable, entre otras cosas.

El Estado, en este caso

a través del ICT, abandera esa transformación y la formaliza a través del

concurso, contribuyendo también a la institucionalización de la profesión del

arquitecto; un actor relativamente nuevo en la sociedad colombiana, que actúa como

intérprete de esa naciente realidad social y económica. En tal sentido, Ortega,

Solano y Gaitán –fuertemente influenciados por la cultura arquitectónica de los

Estados Unidos– resultan ser los más precisos agentes de esa modernización de

la vivienda.

De cualquier manera, al

menos en este concurso, todas las propuestas parecen ser ganadoras, en tanto

respondieron adecuadamente al modelo pretendido por su promotor. El hecho de

que incluso la propuesta descalificada tuviese a largo plazo una mayor trascendencia

que las restantes, es una muestra de ello, gracias, claro está, a la profunda

convicción de sus autores en los principios que soportaban el discurso del

momento.

Notas

1 Entre 1883 y 1947, el estudio coordinado por Uribe

González (2015) relaciona 19 concursos de arquitectura celebrados en Colombia.

2 El primer puesto fue concedido a la firma Cuéllar

Serrano Gómez y el proyecto se construyó dos años más tarde.

3 El ganador fue el entonces estudiante de último año

de arquitectura, Fernando Martínez Sanabria (1925-1991).

4 La revista Proa fue fundada en 1946 con el

fin de poner en conocimiento de un público especializado, los avances em

materia de arquitectura y urbanismo en Colombia. Con una periodicidad mensual

(que no siempre logró), la revista circuló con regularidad hasta 2001. Otras

revistas nacionales como Ingeniería y Arquitectura (1939-1946), Arquitectura

y construcción (1935) y Casas y solares (1944-1948), tuvieron una

breve circulación.

5 La Facultad de Arquitectura y Bellas Artes de la

Universidad Nacional de Colombia, en Bogotá, empezó sus labores académicas en

1936 y tituló a sus primeros arquitectos en 1940. Tres años después se dio

apertura al programa de arquitectura en la Universidad Pontificia Bolivariana,

en Medellín y en 1947 hizo lo mismo la Facultad de Arquitectura de la

Universidad del Valle, en Cali. Posteriormente, la Universidad Nacional creó

sendas escuelas de arquitectura en sus sedes de Medellín y Manizales, en 1954 y

1969, respectivamente.

6 Así se definió la "unidad

de vivienda" en los censos que en la materia llevó a cabo el Departamento

Nacional de Estadística en 1938 y 1951 (DANE, 1957).

7 Tal propuesta formal parecía desconocer las

tipologías reconocidas en la Cartilla de construcciones rurales de Wills

y Maldonado (1946), ya mencionada, en la que se describían viviendas rurales

para varios tipos de climas, la mayoría de ellas resueltas en un solo piso,

dotadas de porche, con las habitaciones agrupadas de manera lineal y rematadas

mediante cubiertas con una sola pendiente.

8 También como resultado de ese concurso interno

surgió el concepto de "vivienda mínima", que permaneció y orientó en

los años siguientes las políticas de la institución. Su aplicación hacía

referencia a la idea de una casa de precio reducido, cuya forma básica se

pudiera construir en cualquier zona del país, independientemente de su clima

sin perder sus condiciones de habitabilidad y que permitiera transformaciones y

adaptaciones de sus usuarios (Sánchez Holguín, 2018).

9 Durante la segunda presidencia del liberal Alfonso

López Pumarejo (1942-1945) se vivió un agitado ambiente político que concluyó

con su renuncia al cargo en 1945 y el regreso al poder del Partido Conservador

desde agosto de 1946.

10 Este segmento de la sociedad se asoció con el

modelo de familia mono-nuclear que ocupaba una sola vivienda debidamente

compartimentada para sus integrantes pero dotada a la vez de espacios

colectivos, de servicio y para el ocio. También se identificó con el uso del

automóvil y de electrodomésticos como el radio y el televisor, artefactos de

cocina como el refrigerador, la estufa eléctrica, el calentador de agua, entre

otros.

11 Un estudio adelantado en 1946 por la Contraloría

General de la Nación y la Dirección Nacional de Estadística concluyó que el

promedio general del número de personas por familia perteneciente a la clase

media económica colombiana era de 8,79 (Palacio Rudas et al., 1946).

12 En 1947 el círculo de arquitectos era todavía

bastante cerrado y conformado predominantemente por los que vivían en Bogotá.

Como muestra de ello, vale la pena mencionar que dos meses antes de la

premiación del concurso, la nueva junta directiva de la Sociedad Colombiana de

Arquitectos quedó integrada, entre otros profesionales, por Gabriel Largacha,

Jorge Arango Sanín y Carlos Dupuy (Nueva directiva de los arquitectos se nombró

últimamente, 1947), es decir, personas que actuaban de manera simultánea como

participantes y jurados del concurso.

13 Sin embargo, no se puede desconocer que dos años

después de celebrado el concurso, un grupo de casas del barrio Los Alcázares,

cuyo diseño aparecía firmado por los arquitectos Herrera & Nieto Cano,

guardaba bastante similitud con la propuesta merecedora del tercer puesto en la

categoría tipo B (El nuevo barrio Los Alcázares, 1949).

14 La relación de los colombianos con Gropius y

Breuer no fue resultado de coincidir en un mismo lugar. De regreso en Bogotá,

Ortega y Solano mantuvieron una fluida correspondencia con el segundo de ellos,

a quien invitaron al país en 1947. En ese momento Breuer regresaba de

Argentina, en donde había impartido conferencias en la Universidad de Buenos

Aires y acompañado a Eduardo Catalano en el diseño del Parador Ariston, en Mar

del Plata. Los colombianos también intentaron traer de visita a Gropius, pero sus

ocupaciones se lo impidieron. La correspondencia entre Breuer, Ortega y Solano

se puede consultar en el Archivo Digital de Marcel Breuer,

soportado por Syracuse University: http://breuer.syr.edu/

15 Nacido

en New York en 1920, su familia pertenecía a una próspera élite de

comerciantes, algunos de cuyos miembros llegaron a ocupar importantes cargos

políticos y diplomáticos. El propio Jorge fue concejal (1958-1961) y alcalde de

Bogotá (1961-1966).

Referencias

Agotado totalmente el capital para vivienda urbana y

rural (3 de septiembre de 1945). El Tiempo.

Botti, G. (2017). Geographies for

Another History: Mapping the International Education of Architects from

Colombia (1930-1970). Architectural Histories, 5(1), https://doi.org/10.5334/ah.230.

Casa de week end (octubre, 1949). Nuestra Arquitectura, (243), 340-343.

Casas económicas en Bogotá (octubre,

1949). Nuestra Arquitectura, (243), 340-342.

Casas económicas en serie (julio, 1949). Proa,

(25), 21.

Casa en Bogotá (octubre, 1949). Nuestra

Arquitectura, (243), 356-358.

Concurso para vivienda económica en Bogotá (marzo, 1947).

Proa, (6), 25-26.

Dávila, J. (2000). Planificación y política en Bogotá:

la vida de Jorge Gaitán Cortés. Instituto Distrital de Cultura y Turismo.

Departamento Administrativo Nacional de Estadística

(1957). Resumen del censo de edificios y viviendas de 1951.

Dane.

Edificio de departamentos en Bogotá, Colombia (febrero,

1949). Nuestra Arquitectura, (235), 76-78.

El nuevo barrio Los Alcázares (octubre, 1949). Proa,

(28), 12.

Galindo Díaz, J., Escorcia Oyola, O. y Sumozas, R.

(2022). El uso de la técnica del hormigón al vacío en los comienzos de la

construcción industrializada en Colombia (1950-1955). Informes de la

Construcción, (567), https://doi.org/10.3989/ic.91691.

Garcés Navas, J.V. (agosto, 1946). La

crisis de las habitaciones en Colombia. Proa, (1), 13-14.

Gómez Porter, P. (2023). Primeros

multifamiliares modernos mexicanos. Vivienda para trabajadores públicos durante

la segunda mitad del siglo XX. Limaq, (11), 15-40.

Goossens, M. (2014). Jorge Gaitán Cortés

y la introducción del urbanismo moderno en Colombia. Dearq, 1(14), 210-223.

https://doi.org/10.18389/dearq14.2014.18.

Historic Landmark Comission (2019). Demolition

and Relocation Permits. HDP-2019-0640. www.services.austintexas.gov/edims/document.cfm?id=332841

Instituto de Crédito Territorial (1995). Medio siglo

de vivienda social en Colombia. 1939-1989. Ministerio de Desarrollo

Económico, Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana -

INURBE.

Jaimes Botía, S. (2008). Concurso de viviendas económicas

para empleados: un proyecto moderno en Colombia. Revista M, 5(2),

82-97.

La Ciudad del Empleado en Bogotá (mayo,

1947). Proa, (7), 7-11.

Las unidades vecinales del

Instituto de Crédito Territorial (noviembre de 1949). Proa, (30), 8-25.

Llanos Chaparro, I. (2016). Casas Obregón &

Valenzuela años 50: contribución a la formación de una tipología. [Tesis

doctoral, Universidad Politécnica de Catalunya] https://www.tdx.cat/handle/10803/387440

Meza Suinaga, B. (2022). Planes y

proyectos de vivienda obrera en Venezuela y su difusión mediante exposiciones e

impresos oficiales (1951-1957). Registros. Revista de Investigación

Histórica, 18(1), 23-42.

https://revistasfaud.mdp.edu.ar/registros/article/view/542 2.

Nueva directiva de los arquitectos se nombró últimamente

(15 de marzo de1947). El Tiempo.

Ortega Abondano, A. (marzo, 1948).

Función social de la arquitectura. Proa, (10), 6-8.

Palacio Rudas, A., Santos Rubio, E.,

Abrisqueta, F., Socarrás, F., Botero, G. y Bernal Salamanca, R. (1946). Las

condiciones económico-sociales y el costo de la vida de la clase media en

Bogotá. Contraloría General de la República y Dirección Nacional de

Estadística.

Ramírez Nieto, J. (2019). Instituto de Crédito

Territorial. Credencial Historia, (349), www.banrepcultural.org (Consultado el 13 de marzo de 2022).

Resultados del concurso de vivienda económica (mayo de

1947). Proa, (7), 12-18.

Roa, M. M. (2018). La transformación de la casa en serie

financiada por el Estado en Bogotá (1938-1958). Agentes, proyectos y

resultados. Registros. Revista De Investigación Histórica, 14(1),

94–125. https://revistasfaud.mdp.edu.ar/registros/article/view/219

Sánchez Holguín, V. (2018). Colombia’s

History of Modern Architecture revisited Through the Housing Agency Instituto

de Crédito Terriorial: 1939-1965. [Tesis doctoral, Universidad de

Texas]. http://hdl.handle.net/2152/68902

Sociedad Colombiana de Arquitectos (septiembre, 1946).

Reglamentación para los concursos arquitectónicos. Proa, (2), 38-39.

Uribe González, M. (Ed.) (2015). Concursos de

arquitectura en Colombia. Sociedad Colombiana de Arquitectos.

Vega, L. (2012). Tallar el vacío. La actividad como

origen. La técnica como medio. El espacio como fin. 7 casas en Bogotá. Álvaro

Ortega – Gabriel Solano. mayo, 1947– 1951. [Tesis de Maestría en

Arquitectura, no publicada] Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.

Vélez, A. (1952). El problema de la

vivienda en Bogotá y las entidades encargadas de solucionarlo.

Mecanoescrito, Archivo Histórico de la Universidad Nacional de Colombia (AHUN),

Fondo CINVA (FC), caja 64.

Wills, A. y Maldonado, G. (1946).

Cartilla de construcciones rurales. Instituto de Crédito Territorial.

Jorge Galindo Díaz

Arquitecto,

Doctor en Arquitectura. Profesor Titular, Escuela de Arquitectura y Urbanismo,

Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. Calle 69 No. 10 - 75,

Manizales, Colombia.

jagalindod@unal.edu.co

https://orcid.org/0000-0001-8407-8347