Artículos REGISTROS, ISSN 2250-8112, Vol. 20

(1) enero-junio 2024: 25-41

ark:/s22508112/6aj96c7z6

O concurso como campo

fértil para as ideias e as tensões na América Latina

A experiência do PREVI em Lima

The

Competition as a Fertile Field for Ideas and Tensions in Latin America: The

Experience of PREVI in Lima

Guilherme Amorim Cavalcanti

Mariana Fialho Bonates

Wylnna Carlos Lima Vidal

Departamento de Arquitetura e Urbanismo,

Universidade Federal da Paraíba, Brasil

Resumo

A partir da

experiência do concurso internacional do Plano Piloto I (PP1) do Proyecto

Experimental de Vivienda (PREVI), este artigo propõe uma reflexão acerca dos

concursos de projeto como arena para a manifestação de ideias e palco de

tensões no território latino-americano na segunda metade do século XX.

Realizado no final dos anos 1960, o PREVI coloca a América Latina em destaque

internacional, apresentando-se como um condensador dos debates em torno do tema

da habitação social e da realidade de informalidade e autoconstrução em Lima,

Peru. Marcada pelo crescimento desordenado das cidades e, consequentemente

pelos assentamentos espontâneos em forma de barriadas ou favelas, os problemas

urbanos da América Latina eram percebidos pelo olhar estrangeiro como um campo

propício de estudos e experimentação de teorias e ideias, potencializadas no

PREVI pela adoção do concurso como ferramenta. Um conjunto de publicações

recentes denotam um renovado interesse para essa experiência. A abordagem do

intercâmbio local e internacional presente na base do PREVI em paralelo com as

dinâmicas características dos concursos de projeto possibilitou ampliar

reflexões acerca das particularidades e trazer à tona tensões presentes na

relação entre centro e periferia latentes na experiência.

Palavras-chaves: concursos,

PREVI-Lima, América Latina, habitação social

Abstract

Based

on the experience of the international competition for Plano Piloto I (PP1) of

the Proyecto Experimental de Vivienda (PREVI), this article proposes a

reflection on project competitions as an arena for the expression of ideas and

a stage for tensions in Latin American territory in the second half of the 20th

century. Held in the late 1960s, PREVI places Latin America in the

international spotlight, presenting itself as a condenser of debates around the

subject of social housing and the reality of informality and self-construction

in Lima, Peru. Marked by the disorderly growth of cities and, consequently, by

spontaneous settlements in the form of barriadas or favelas, the urban problems

of Latin America were perceived by foreigners as a favorable field for studies

and experimentation of theories and ideas, enhanced in PREVI by the adoption of

the competition as tool. A set of recent publications denote a renewed interest

in this experience. The approach to local and international exchange present in

the PREVI base in parallel with the dynamics characteristic of project

competitions made it possible to expand reflections on the particularities and

bring to light tensions present in the relationship between center and

periphery latent in the experience.

Keywords:

competitions, PREVI-Lima, Latin America, social housing

Introdução

Este trabalho propõe uma reflexão do instrumento dos concursos

de projeto, no qual o caráter aberto e institucionalizado atua como palco para

a manifestação de ideias emergentes e arena de

possíveis tensões. Os concursos de arquitetura se destacam como um mecanismo de

seleção que busca a melhor resposta, ao menos na perspectiva temporal e

espacial do júri, para um conjunto de demandas, de múltiplos interesses, nem

sempre convergentes. Em essência, e na origem da palavra, concurso representa a

reunião de pessoas em um mesmo local ou, nesse caso, em prol de um mesmo

objetivo, sendo uma modalidade de encontro e conflito de ideias, o qual visa

expandir e vislumbrar as possibilidades de resposta para uma mesma demanda (Muñoz, 2005). Nesse sentido,

desloca-se o protagonismo da valoração dos projetos e arquitetos participantes

para a conformação de uma arena propícia ao debate coletivo, em que diferentes

ideias sobre as complexidades dos edifícios e das cidades podem ser representadas

(Muñoz, 2005). Em suma,

pode-se considerar uma competição de soluções projetuais e não necessariamente

de arquitetos.

Aproximando da realidade latino-americana, a modalidade dos

concursos tem papel fundamental no desenvolvimento e consolidação do movimento

moderno e, consequentemente, apresentam presença relevante no desenrolar do

século XX (Gonzáles e Fernández, 2012). Um dos exemplos emblemáticos dos

concursos para a busca de soluções na América Latina com a articulação de um

número significativo de arquitetos foi o concurso internacional do Plano Piloto

I (PP1) do Proyecto Experimental de Vivienda, ou PREVI, realizado no

final da década de 1960 e início dos anos 1970 na cidade de Lima, Peru. Além de

sua relevância no cenário local e internacional, destacou-se pelos preceitos

manifestados nas propostas, assim como pelos envolvidos no processo. De acordo

com Carranza e Lara (2015), a singularidade do PREVI se eleva, ainda mais, ao

materializar diferentes perspectivas sobre as questões urbanas, estilísticas e

da moradia, abarcando uma multiplicidade de arquiteturas pós-modernas

emergentes no contexto internacional. Afinal, onde mais podemos encontrar casas

projetadas por Correa, Kurokawa/Maki, Stirling, Candilis/Josic/Woods e Van Eyck

no mesmo lugar? (Carranza e Lara, 2015).

O caráter internacional do concurso, todavia, não se resumiu

apenas aos arquitetos envolvidos, mas também se efetuou por meio de figuras

como Fernando Belaúnde Terry, Eduardo Neira, Peter Land e John Turner. Com o

foco em construir respostas para a crescente demanda habitacional e na melhora

de condições de vida dos assentamentos informais já consolidados, ou barriadas,

o governo peruano, junto à Organização das Nações Unidas (ONU), propôs uma

abordagem na qual o concurso seria uma ferramenta apropriada para a

experimentação de ideias. De acordo com Land

(2008), o concurso foi extraordinário, tendo convidado alguns dos mais

conhecidos arquitetos de renome internacional e que se dedicavam às discussões

sobre o problema da habitação social urbana, que, por sua vez, recebia pouca

atenção da prática dominante naquele momento.

O concurso se desenvolveu em um período marcado pela

experimentação e aplicação das teorias de modernização e de políticas

desenvolvimentistas na América Latina (Gorelik, 2003). Entre as décadas de 1950

e 1970 houve uma eclosão de pensadores, instituições e disciplinas fundamentais

para o desenvolvimento de um “novo mapa intelectual, acadêmico e político do

pensamento social latino-americano, em um de seus episódios mais ricos e

produtivos” (Gorelik, 2003, p.115). É marcante nesse contexto a profusão de ideias

e debates de diferentes ordens, com a coexistência de atores estrangeiros e

locais, por meio de intercâmbios internacionais. De acordo com Gorelik (2003),

o campo de planejamento urbano e regional e as demandas habitacionais foram os

principais objetos a receber um exame sistemático, em dia com as principais

linhas do debate internacional. Ballent (2004) destaca que, apesar da

elaboração de respostas para o problema da moradia

ser uma temática constante do arcabouço moderno, é na América Latina, após os

anos 1950, que se produzem novas abordagens, a partir do cruzamento das

tradições desse campo com os debates políticos e sociológicos acerca do

território, sendo o PREVI um exemplar dessa convergência.

No entanto, após a década de 1960, os modelos de

desenvolvimento aplicado nos países latino-americanos enfrentam maiores

questionamentos no hemisfério norte. As crises globais e locais do período da

Guerra Fria, com disputas geográficas e instabilidade política, também se

encontram presentes no campo da arquitetura, com jovens arquitetos se

articulando para questionar o ideário funcionalista. Em contrapartida, emergem

discussões sobre aspectos psicológicos, sociais, culturais, relacionados à

memória, à qualidade de vida (Lima, 1999). Além desses aspectos, a valorização

das necessidades individuais, da dimensão social da arquitetura e sua conexão

com o lugar possibilitaram a ascensão de uma pluralidade dentro do campo

arquitetônico. A reverberação desses impactos pode ser percebida nas margens,

como, por exemplo, na América Latina, com a diferença de que esse

desenvolvimento ocorreu ali sobre uma tensão entre o estrangeiro e o local,

além de compartilhar, segundo Waisman (2013), as correntes europeias e norte-americanas

do pensamento arquitetônico de modo reelaborado e com atraso.

Enquanto isso, para Lara (2012), o período entre 1960 e 1970

foi marcado por “duas décadas de ostracismo” acerca da presença da produção

latina na mídia internacional, movimento associado à maior atenção e crítica

aos resultados dos projetos de reconstrução na Europa, concomitantemente à

ascensão das ditaduras militares no governo de diversos países da América

Latina. Assim, experiências como a do PREVI, em Lima, ou o Bairro Portales, em

Santiago, não receberam a devida atenção, sendo erroneamente associados às

práticas pós-moderna ou moderna, quando representavam as tentativas locais de

responder ao esgotamento do arcabouço moderno clássico (Lara, 2012). Mas até

que ponto foram, de fato, tentativas locais e atrasadas em relação às

discussões efervescentes no centro? De que maneira as tensões entre local e

internacional se estabeleceram no concurso do PREVI? Quais são as

particularidades desse concurso?

De acordo com Alonso (2015), é por conta do caráter

experimental direcionado a uma problemática comum à realidade global, sobretudo

do território latino-americano, que as propostas do Plano Piloto 1 (PP1) do

PREVI se destacam como um dos mais importantes projetos de habitação. Para Lara

(2018), o experimento peruano adquire significado ainda maior quando pensado o

momento de sua proposição, apenas alguns anos após a publicação dos livros de

Jane Jacobs (1961) e Robert Venturi (1966), fundamentais para mudanças no

pensamento arquitetônico e urbanístico, e colocando em prática as ideias do

Team X que, naquele momento, faziam parte da vanguarda no pensamento sobre o

planejamento urbano e a dimensão social da habitação, de modo que a América

Latina estaria novamente no protagonismo. De acordo com Mateo (2016):

o estudo de caso do PREVI foi uma

das primeiras ocasiões em que o planejamento informal gerou uma resposta do

discurso arquitetônico regular da época, baseado nos preceitos do Modernismo

Tardio e do TEAM X, que influenciou muitos dos arquitetos e urbanistas

envolvidos.

Em suma, práticas como o PREVI

demonstram tanto a força dos debates locais e assimilação das discussões

internacionais, quanto o potencial de experimentação que os concursos

possibilitam. A partir das tensões presentes no contexto latino-americano,

materializadas especialmente nas relações local e internacional, este trabalho propõe

lançar um olhar sobre a experiência do PREVI à luz das características dos

concursos e sua condição enquanto laboratório para o exercício teórico e

prático de ideias, caráter esse que é intrínseco à história da América Latina,

como apontado por Gorelik (2003).

PREVI: o intercâmbio local e internacional na base do

processo

A partir da década de 1940 muitas cidades na América Latina

passam a enfrentar uma intensa explosão urbana devido aos movimentos de

migração interna que se materializa, em grande medida, nos assentamentos

informais (Lima, 1999) (Figura 1). Essa problemática promove o interesse em

programas desenvolvimentistas nos países latinos, através de processos de

ordenação social e habitacional, como nos conjuntos habitacionais que foram

colocados em prática e sob a plataforma de disseminação do vocabulário moderno.

Apesar dessas iniciativas, na primeira metade do século XX, o cenário ainda

apresentava uma forte desigualdade social que, frente à crise da ideologia

moderna, constituiu um espaço para a exploração de novas ideias, locais e

importadas (Lima, 1999).

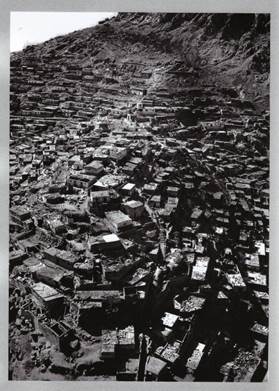

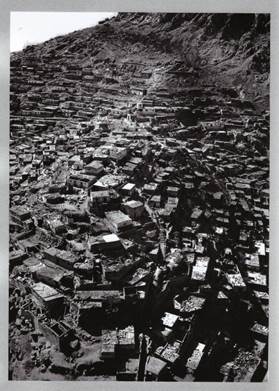

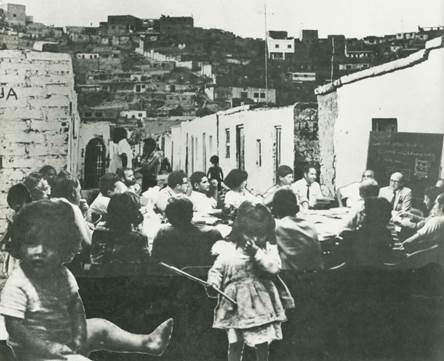

Figura 1. Assentamento informal em Lima, Peru. Acervo da Junta

Nacional de la Vivienda.

Assim como outras cidades da América Latina, a realidade

urbana da cidade de Lima, capital do Peru, apresentava-se como um resultado de

diversos processos físicos e sociais que escalonaram nas primeiras décadas do

século XX, com destaque para a intensificação do processo migratório do campo

para a cidade e, consequentemente, um aumento na demanda por habitações

urbanas, consolidando os assentamentos informais, localmente conhecidos como barriadas.

A perspectiva social desse momento apontava para uma cidade dividida, onde os

assentamentos informais eram percebidos enquanto um problema econômico para o

desenvolvimento, de modo que a cidade planejada e a não-planejada eram

categorias socioculturais mutuamente excludentes.

As propostas governamentais para a resolução dessa

problemática baseavam-se, então, nos modelos internacionais, sobretudo

europeus, de cidade-jardim e dos conjuntos habitacionais de vocabulário

moderno, aqui configurados como blocos lineares verticais, distribuídos em

torno de espaços verdes e equipamentos coletivos em áreas distantes do centro

cívico da cidade (Ballent, 2019). Essa iniciativa foi encabeçada pelo então

membro do congresso, Fernando Belaúnde Terry, e utilizada enquanto principal

solução para a habitação social até a criação do PREVI.

Formado em 1935 pela Universidade do Texas, Belaúnde foi uma

figura central para a disseminação das ideias e práticas modernas no contexto

peruano (Ballent, 2019). Após atuar como profissional no México, retornou ao

Peru e fundou, em 1937, a revista El arquitecto peruano, que se

consolidou como plataforma de divulgação das práticas internacionais, e o Agrupamento

Espacio,1 junto de outros arquitetos. Em 1943 tornou-se

professor da Universidade de Lima, e entre 1945 e 1948 atuou como deputado,

pleiteando em favor da criação de instituições voltadas para a habitação

popular e ao planejamento urbano. Essa atuação contribuiu para sua eleição ao

cargo de presidente do Peru em dois momentos, 1963-68 e 1980-85, períodos

marcados pela sua posição desenvolvimentista (Carranza e Lara, 2015) e

implementando ideias econômicas e políticas que circulavam internacionalmente.

No final da década de 1950 o cenário das barriadas,

enquanto uma “praga” da cidade, começa a ser transformado com estudos mais

aprofundados acerca dessa realidade e a partir de novas perspectivas

fundamentadas na pluralidade local, resultando em interseções com a cidade

tradicional, a cultura local e a periferia popular. O Censo Geral das Barriadas

de 1956 é o primeiro desses movimentos que aproxima a realidade da periferia

através de dados e análises realizadas por profissionais das ciências sociais,

reverberando na formulação de Normas para a Solução dos Problemas das Barriadas

Periféricas em 1958 e a Lei Orgânica de Bairros Periféricos em 1961, que já

antecipavam pontos que fundamentariam a iniciativa do PREVI, como a

autoconstrução e as possibilidades oferecidas pela assistência técnica

(Ballent, 2019).

Convidado pelo arquiteto peruano Eduardo Neira, John Turner,

arquiteto inglês, teve contato com o tema da autoconstrução.2 Ainda

no Peru, onde permaneceu de 1957 até 1965, trabalhou junto ao antropólogo

norte-americano William Mangin3 nas barriadas de Lima, onde

adquiriu a vivência para se consolidar enquanto um excelente comunicador da

realidade peruana “num momento em que a reflexão sobre a construção popular ou

tradicional ganhava lugar como fonte de renovação da arquitetura moderna”

(Ballent, 2019, p. 295). A realidade diversa e autoproduzida dos assentamentos

informais viria a inspirar Turner a escrever sobre essa realidade na revista

inglesa, de circulação internacional, Architectural Design (1963),

questionando as intervenções tradicionais e destacando o caráter das moradias,

a gestão habitacional e a autoconstrução.

A coexistência e o diálogo entre os locais e estrangeiros na

América Latina, marcantes na segunda metade do século XX, como apontado por

Gorelik (2003), e o retorno de diversos profissionais do intercâmbio, segundo

Alonso (2015), mostram-se como peças fundamentais para a mudança de pensamento

e a efervescência de ideias que culminam no convite ao arquiteto britânico e

consultor das Nações Unidas, Peter Land, que articula com o governo peruano,

através do Banco de la Vivienda (Banco da Habitação), as bases para o

desenvolvimento do PREVI (Carranza e Lara, 2015).

O PREVI foi uma iniciativa do

governo peruano sob o comando do presidente e arquiteto, Fernando Belaúnde

Terry, pensado no final da década de 1960 e consolidado nos anos 1970, com o

objetivo de melhorar as condições habitacionais existentes. De acordo

com Ballent (2019), a abordagem sobre as habitações estava fundamentada nas

experiências das barriadas, colocando a casa como uma série de sistemas

que se conectam e se desenvolvem ao longo do tempo, ao invés de um objeto único

e acabado. A iniciativa buscava estabelecer ações,

métodos, modelos e sistemas que pudessem dar respostas embasadas sobre a

realidade local e alinhadas com as novas abordagens acerca do papel da

arquitetura e urbanismo na consolidação das cidades, simbolizando o auge da

mudança acerca dos novos olhares sobre a produção informal do espaço.

Essa experiência começou a ser pensada e discutida em 1966, e

foi aprovada um ano depois pelo congresso, consistindo em um conjunto de ações

com três vertentes para enfrentar as necessidades habitacionais de Lima: o

Plano Piloto 1 (PP1), que utilizaria a ferramenta do concurso para selecionar

propostas de habitações unifamiliares progressivas e econômicas para compor um

novo bairro da cidade; o PP2, alinhado com as práticas de assistência técnica

que estavam se desenvolvendo no país, buscando viabilizar as intervenções nos

âmbitos arquitetônicos e urbanos dos assentamentos já existentes; e o PP3 que

funcionaria como a preparação de áreas desocupadas, com infraestruturas e uma

organização espacial prévia, para o surgimento de novas habitações espontâneas4

(Alonso, 2015).

Peter Land foi fundamental para trazer o apoio da ONU em

setembro de 1968, que, através do Programa das Nações Unidas para o

Desenvolvimento (PNUD), atuaria enquanto um órgão de mediação com o contexto

internacional no concurso para o PP1, mas, sobretudo, enquanto apoio técnico e

articulador de um mecanismo financeiro que viabilizaria de forma sustentável o

processo (Lara, 2018). Alonso (2015) pontua que esse acordo foi firmado após um

estudo de que as demandas habitacionais presente em Lima eram compartilhadas

por outras nações em desenvolvimento, como diversas cidades da América Latina.

Porém, sendo o território latino-americano marcado pelas

rupturas e descontinuidades,5 a presidência de Fernando Belaúnde

Terry é interrompida por uma intervenção militar em outubro de 1968, com Juan

Velasco Alvarado assumindo a presidência sob um discurso de soberania nacional.

Apesar disso, o PREVI teve continuidade e em 1969 foi lançado o concurso

previsto no PP1.

PREVI: o concurso e o intercâmbio local e internacional na

circulação de ideias

Uma das principais características

dos concursos é a possibilidade de exercitar e colocar em pauta as ideias e os

debates que existem no interior do campo arquitetônico, e que não encontram

espaço para serem amplamente discutidos (Fontes, 2016). Colabora com esse fato

à eliminação da mútua relação entre os proponentes e os arquitetos, exigindo

que as decisões projetuais tenham sua pertinência e adequação às demandas

apontadas pelo edital (Santos, 2019). Para Sobreira (2020) é pela

multiplicidade de abordagens que os concursos de projeto apresentam o potencial

de revelar a gênese das problemáticas ali colocadas, favorecendo oportunidades

de respostas apoiadas sobre diversas visões e posicionamentos, por vezes

ignoradas pelos modelos tradicionais de produção arquitetônica.

Esse processo, mediante uma arena

pública e o rigor metodológico presente na ferramenta é, para Gonzáles e

Fernández (2012), o ponto fundamental para que os arquitetos possam

experimentar novas ideias e possibilidades de projeto. Os concursos são, portanto,

uma oportunidade para a experimentação do arquiteto em circunstâncias reais, de

forma relativamente autônoma das restrições habituais, em que as regras são, ao

mesmo tempo, testadas e desafiadas, permitindo maior ousadia (Fontes, 2016). Em

um cenário marcado pela pluralidade de ideias no campo disciplinar da

arquitetura, como nos anos 1960 e 1970, nada mais apropriado do que um concurso

para oferecer espaço para a manifestação dessas discussões, como foi o PP1 do

PREVI.

Além deste amplo campo de circulação e experimentação de

ideias, os concursos se destacam por serem eventos de natureza democrática que

promovem um palco para as diferentes visões, interesses e posições que o campo

da arquitetura abrange, independente da escala ou finalidade da demanda do

projeto (Sobreira, 2020). Fontes (2016) apresenta três principais variáveis:

quanto ao formato de participação, à escala e ao objetivo de proposição. Quanto

ao formato, os concursos podem ser realizados de forma aberta, que implica em

um maior número de propostas, geralmente submetidas de forma anônima, ou,

então, o formato fechado que pode se realizar através de convites ou de uma

pré-seleção. Em relação à escala, os concursos podem abranger a amplitude

nacional ou internacional de participantes; e, ainda, podem variar se o

objetivo final está na ideia como fomentadora de um debate ou na execução da

proposta. Independente do caminho escolhido pelos promotores é intrínseca à

prática a capacidade de trazer à tona os conflitos latentes das problemáticas

abordadas, de modo que a potencialidade da arquitetura pode se revelar mais nos

processos e no conjunto de obras alcançado, do que nas propostas escolhidas ao

final (Sobreira, 2020).

Resultado de um rico processo, o concurso do PREVI é um

exemplar que abrange várias condições como a escala –nacional e internacional–

e o formato –modalidade anônima e convite–, o que proporcionou uma

multiplicidade de abordagens de projeto, com propostas sintonizadas com as

ideias mais contemporâneas de arquitetura e urbanismo. Que outras condições dos

concursos se manifestaram no PREVI? Quais são as particularidades desse

concurso?

Importa mencionar que os concursos são constituídos pela

articulação de três atores: os promotores, os participantes e o júri –todos

permeados por uma forte interrelação internacional no PREVI. Os promotores ou

clientes, que apresentam a demanda, utilizam-se da ferramenta enquanto uma

possibilidade de construir um debate e vislumbrar uma diversidade de ideias,

ampliando o universo de propostas alinhadas aos seus interesses, e obtendo

destaque na publicização do processo e seus resultados (Fontes, 2016). Para

Alves (2019), a ampliação e diversidade podem atuar como ferramenta de

instrução e capacidade crítica, de modo que a escolha da obra a ser executada

pode ser realizada de forma mais assertiva.

As expectativas ou intenções para o projeto são estabelecidas

e traduzidas na forma de um edital, que é a base do concurso e deve conter o

material e as informações necessárias para o desenvolvimento das propostas, ou

seja, “os critérios de julgamento, normas, pré-requisitos, dados técnicos,

programa, conceito do projeto” (Santos, 2019, p.1). Para autores como Sobreira

(2009) e Alves (2019), o edital é um dos principais instrumentos na proposição

de um concurso, por intermediar a relação entre proponente e arquiteto, sendo

um indicativo das expectativas e desejos sobre os quais os arquitetos devem

formular suas propostas. Consequentemente, o estabelecimento dessas bases

requer um cuidado em apresentar de forma clara e explícita o que se pretende

realizar, mas sem restringir a inovação e criatividade dos concorrentes, visto

tratar de um processo de apresentação e julgamento das ideias (Sobreira, 2009).

No caso do PREVI, o principal objetivo do concurso, segundo

Land, era de lançar bases que refletissem as experiências e a realidade

nacional, bem como a adoção, adaptação e transformação das ideias mais

importantes em habitação coletiva e sistemas de pré-fabricação do mundo

desenvolvido (Kahatt, 2019). Para atender a estes

objetivos foram lançados 6 desafios ou princípios de projeto, quais sejam

(Land, 2008; Kahatt, 2019):

·

Propor um conjunto de alta densidade, baixa altura e tecido

contínuo;

·

Propor as unidades em agrupamentos, formando clusters;

·

Possibilitar unidades com crescimento progressivo, dado,

espacialmente, pelo pátio;

·

Desenvolver o projeto paisagístico;

·

Propor um desenho urbano que priorize a escala do pedestre;

·

Utilizar sistemas construtivos pré-fabricados e materiais

estandardizados a baixo custo.

O concurso foi delineado para a construção de 1.500 unidades

habitacionais, em um terreno de 50ha, situado ao norte da região central de

Lima (Kahatt, 2019). Foi solicitada uma proposta urbana esquemática em que as

unidades habitacionais, organizadas em clusters, deveriam ser conectadas a

equipamentos educativos, sociais e comerciais. As diretrizes do edital

especificavam que os lotes deveriam ter áreas entre 80m2 e 150m2,

e a área construída inicial das casas entre 60m2 e 120m2

para permitir sua expansão em até três pavimentos, com base no módulo de 10

centímetros inicialmente previsto para facilitar a construção e a produção

padronizada (Kahatt, 2019). Também foram solicitados projetos que se

desenvolvessem por etapas, indicando o crescimento progressivo, com exemplos de unidades grandes e pequenas em cada

cluster, para que a maior pudesse oferecer um guia de projeto e construção

sobre possíveis ampliações das unidades iniciais (Land, 2008). Foi demandada,

ainda, uma série de requisitos técnico-construtivos como a colaboração de um

engenheiro de estruturas, com experiência em projetos resistentes a abalos

sísmicos, sistemas construtivos detalhados e com estimativa de custos (Land,

2008).

Desenhada essas condições, entrou em jogo o segundo ator que

compõe os concursos: os participantes ou os concorrentes. Na modalidade

anônima, utilizada na seleção das propostas locais, destaca-se a oportunidade

de alcançar demandas que, em especial para jovens arquitetos dificilmente

seriam alcançadas pelos métodos tradicionais de contratação, tornando o

concurso uma plataforma para se consolidar no mercado ou alcançar

reconhecimento profissional (Fontes, 2016). Para Sobreira e Romero (2017), essa

igualdade de oportunidades se apresenta como a maior qualidade da prática, de

modo que as relações interpessoais não interferem no processo, e o

desenvolvimento de projetos relevantes e coerentes torna-se prioridade.

A etapa PP1 do PREVI, no entanto, foi marcada pela

simultaneidade de dois formatos independentes de concurso, em que na primeira

fase foi realizada uma seleção internacional em que um seleto grupo de 13

arquitetos estrangeiros foram convidados a participar; e um concurso de caráter

nacional, voltado para os peruanos e de modalidade anônima, revelando uma

assimetria de oportunidades e até mesmo uma segregação entre os participantes.

Para reequilibrar as relações entre internacional e local na fase final do concurso,

foram selecionados 13 projetos de arquitetos peruanos. Ao considerar todos

estes requisitos, a intenção do concurso era premiar 3 propostas de cada grupo,

nacional e internacional. Apesar dos dois formatos, ambos os grupos seguiram o

mesmo calendário, regras e conjunto de instruções, que incluíam plantas locais

e regionais, dados geográficos e climáticos, informações espaciais e técnicas,

área padrão para a casa e o projeto urbana, além de diretrizes de orçamento

(Land, 2008).

De acordo com Land (2016), a lista final dos participantes

internacionais tinha como objetivos abarcar os arquitetos que estavam debatendo

os temas de habitação e planejamento daquela época, além de considerar a

experiência e a representação geográfica e política da ONU para consolidar um

grupo de diversas origens. Ressalta-se que Land entrevistou previamente os

arquitetos convidados em 1968 (Kahatt, 2019). A opção pelo convite na seleção

dos arquitetos internacionais denota uma tomada de posição dos proponentes do

PREVI, sinalizando sobre quais abordagens recairiam um maior interesse.

Havia, ainda, a preocupação de que os participantes estivessem

em contato com a realidade em que estariam atuando, de modo que os arquitetos

estrangeiros foram levados para a cidade durante 10 dias, quando estudaram

assentamentos espontâneos, projetos habitacionais existentes do governo,

visitaram famílias que se enquadravam como público-alvo, discutiram questões

financeiras para a execução das obras com o Banco de Habitação e conheceram os

materiais e as capacidades industriais locais da cidade, oferecendo um suporte

comum dos quais as propostas poderiam partir (Land, 2015).

Por fim, o júri atua na intermediação entre os dois atores

anteriores e sobre o qual recai a decisão de interseccionar os interesses dos

promotores, expressos no edital, e as respostas construídas pelos arquitetos

(Fontes, 2016). Designados pelos proponentes para o papel de selecionar as

melhores propostas, a composição do júri é um fator determinante no resultado

final. Na maior parte dos casos, o júri está associado a figuras de relevância

nas temáticas abordadas pelo edital, nos estudos acerca do local onde se

pretende estabelecer a obra ou que apresentem um alinhamento de objetivos com

os proponentes.

No caso do PREVI, o júri para avaliação final das propostas

refletia a dinâmica dos participantes, sendo composto por 9 jurados e 2

assessores, com 6 peruanos e outros 5 jurados internacionais, sendo a maioria

de especialistas no tema da habitação e do planejamento, sendo alguns ligados a

entidades como o governo local e a ONU6 (Alonso, 2015). Segundo Land

(2008), incluía representantes de organizações governamentais peruanas, da ONU,

do PNUD, da União Internacional de Arquitetos (UIA), do Colégio de Arquitetos

do Peru e do diretor do projeto da ONU.

Em agosto de 1969, os jurados se reuniram em Lima e concederam

seis prêmios: três melhores internacionais e três melhores peruanos, como parte

do PP1 do PREVI (Carranza e Lara, 2015). As propostas nacionais premiadas foram

de Elsa Mazzaria, Smirnoff-Ramírez e J. Croune com J. Paez e R. Légon; e as

internacionais foram do Atelier 5 (Suíça), Kiyonori Kikutake, Fumihiko Maki e

Kisho Kurokawa (Japão) e Herbert Ohl (Alemanha). Esse processo, porém, não se

deu de forma unânime, visto que junto à ata de julgamento também se fez

presente a manifestação de 3 jurados que discordavam do reconhecimento pela

proposta alemã, apontando a mesma como de difícil execução e com menores

preocupações com o comportamento e as individualidades dos habitantes, alegando

que a proposta de Christopher Alexander (USA) deveria ser premiada (Alonso,

2015).

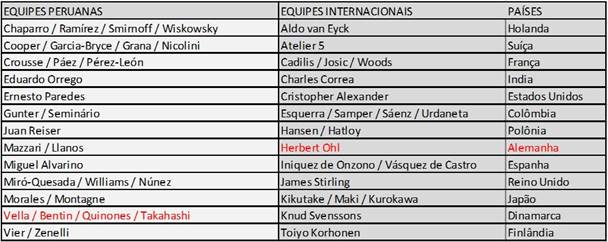

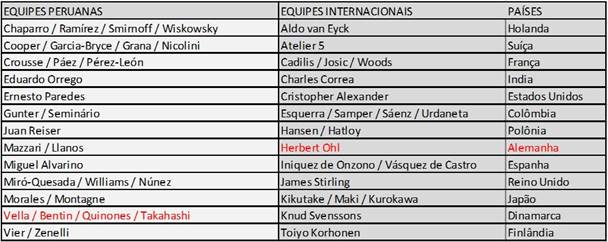

Tabela 1. Arquitetos

participantes do PREVI. Produção autoral.

Apoiado pelo caráter experimental da iniciativa, pela

controvérsia da ata de julgamento e, principalmente, pela qualidade geral de

todas as propostas que fizeram parte da seleção final, por fim, o júri

consensualmente recomendou a construção de uma pequena quantidade de todos os

26 projetos participantes (Land, 2016). Optou-se, então, pela unidad vecinal

experimental, composta por cerca de 500 unidades, cada qual formada por

aproximadamente 20 exemplares de cada uma das propostas articuladas em uma

configuração urbana que funcionaria como um piloto para outras intervenções –em

Lima–, mas também como vitrine para outras cidades na América Latina (Alonso,

2015).

O master plan foi desenhado por Peter Land, mas, segundo

Alonso (2015), os arquitetos peruanos Hugo Handabaka, Miguel Alvarino e Alfredo

Montagne se encarregaram de organizar o conjunto a partir das diferentes

propostas individuais, articulando com equipamentos como a escola, centro

comunitário e espaços públicos, através de circulações internas exclusivas para

pedestres. Para Land (2016) a unidad vecinal experimental apresentava

uma abordagem mais abrangente do ideário funcionalista, ao mesmo tempo em que manifestava

mudanças teóricas que haviam se propagado nos âmbitos dos CIAM no segundo

pós-guerra, tendo como princípios a escala humana e um ambiente orientado para

o pedestre. De acordo com Baumgartner (2016) e Mateo (2016), o resultado final

do bairro, dos espaços comuns e dos playgrounds atuava como elemento de coesão

na colcha de retalhos e aponta para uma contribuição direta da proposta e das

ideias de Aldo van Eyck, membro do Team X e peça fundamental nas discussões

daquele momento sobre habitação e planejamento.

As obras das unidades experimentais se iniciaram em 1971 e

foram finalizadas em 1975, com 467 unidades construídas (Kahatt, 2019). Nesse

intervalo, algumas propostas foram adaptadas para a infraestrutura local e para

uma melhor exequibilidade, tendo uma local sido transformada substancialmente,

enquanto outra, internacional não foi financiada pelo Banco da Habitação e,

portanto, não executada, ambas as operações devido às complexidades técnicas e

aos materiais empregados7.

Ressalta-se que não é objetivo deste trabalho avaliar os

projetos, mas apresentar brevemente algumas soluções, validadas por um júri

qualificado, possibilitando vislumbrar as oportunidades de debates e de tensões

entre novas ideias e sua aplicação na prática oferecidas pelo concurso.

Muitas propostas submetidas ao PREVI possuíam relação com o

Team X, sobretudo as internacionais, seja por meio da participação no concurso

de alguns dos seus integrantes ou arquitetos que tangenciavam o grupo, seja com

debates e conceitos elaborados por aqueles no âmbito dos Congressos

Internacionais de Arquitetura Moderna (CIAM), como a tentativa de incorporar o

social e a ideia de comunidade às questões arquitetônicas, assim como o olhar

para o tecido urbano e seus espaços intersticiais. De acordo com Alonso (2015),

a compreensão da cidade enquanto um tecido composto pela contínua mistura de

atividades e usos, ou seja, como uma composição heterogênea mediada pela ação,

é um dos conceitos urbanísticos mais relevantes do momento do PREVI,

encontrando-se latente em diversas propostas, sobretudo na do holandês, e um

dos principais integrantes do Team X, Aldo van Eyck.8 A sua

participação no PREVI ficou marcada como a manifestação mais incisiva das novas

ideias urbanas propostas no CIAM de 1953, de modo que a trama urbana

apresentava uma continuidade a partir das disposições das quadras residenciais,

com a distribuição dos comércios, áreas comuns e espaços livres de forma

dinâmica, aproveitando-se dos espaços intersticiais.

Nesse contexto, a proposta vencedora do Atelier 5 se destacava

ao restringir o local dos veículos na periferia do conjunto, inserindo as

unidades de costas para elas, enquanto toda parte interna era dotada apenas de

circulação e espaços de convivência voltados para os pedestres, incentivando o

contato humano e, ao menos na intenção, o desenvolvimento de uma comunidade

mais forte.

Já a proposta dos japoneses, Kikutake, Maki e Kurokawa,

utilizou da oportunidade oferecida pelo concurso para manifestar a metáfora

biológica que o movimento metabolista, criado por eles, reverberava e que em

muito se relacionava com o crescimento espontâneo das cidades

latino-americanas, e o caráter progressivo das unidades habitacionais. A

proposta, também vencedora do concurso, apresentou, como em outros casos, a

concentração da atividade pública e comercial, porém se diferenciou ao dispor

isso em um traçado marcado pelas diagonais, estabelecendo um maior equilíbrio e

penetração desse conjunto de espaços comuns na malha residencial,

organizando-se em pequenas quadras de tamanhos e formas diferentes (Alonso,

2015).

Já o grupo de propostas locais torna-se notável uma maior

influência das ideias urbanas consolidadas pelo movimento moderno que, naquele

momento, ainda se encontravam em processo de assimilação no território peruano,

com diversos arquitetos voltando de experiências no exterior e de professores

universitários como o próprio Fernando Belaúnde e Luís Miró-Quesada, mas também

através da circulação das revistas. Apesar disso, havia uma tradução daquelas

ideias a partir de uma perspectiva local (Alonso, 2015). A separação de

funções, a alocação dos usos comuns num eixo central que corta o bairro no

sentido longitudinal e o predomínio de malhas com características mais

ortogonais são apenas alguns dos pontos que aproximam as propostas dos

conceitos modernos, assim como a proposta internacional de Candilis, Josic e

Wood, antigos colaboradores de Le Corbusier.

Sobre a disposição urbana e o sistema de circulações presentes

nas propostas originais, Alonso (2015) destaca que há uma coesão na prioridade

dos pedestres, de modo que a circulação principal de carros estava restrita às

vias da borda e a uma circulação interna de menor fluxo, que subdividia o

bairro e possibilitava acesso aos bolsões de estacionamento. No entanto, ao

lançar um olhar sobre a distribuição das propostas como executado, percebe-se

que os clusters internacionais foram preferencialmente dispostos ao longo das

vias da borda, enquanto a maior parte dos clusters peruanos encontram-se

localizados no centro do conjunto do PP1. Pode-se interpretar essa disposição

como uma tentativa de promover uma maior visibilidade aos projetos

internacionais, conformando uma espécie de vitrine para o conjunto –como

inicialmente planejado para o PREVI (Figura 2). Para Gyger (2013), a reunião

das distintas propostas resultou em uma colcha de retalhos vagamente

estruturada em torno de uma circulação interna central. E mais, nenhum dos

arquitetos foi capaz de concretizar plenamente os seus conceitos urbanos para

os agrupamentos residenciais –uma decisão que comprometeu seriamente a

integridade das propostas (Gyger, 2013).

Figura 2. Distribuição

das propostas internacionais e peruanas. Google Maps (2024)

com edição autoral.

Não apenas as abordagens projetuais se distinguem entre os

grupos peruano e internacional, mas também as percepções entre eles revelam

diferentes olhares em função das suas próprias perspectivas e experiências,

como pode ser interpretado a partir das memórias de dois arquitetos, Charles

Correa (indiano) e Jacques Crousse (peruano).9 Embora ambos sejam

praticamente da mesma geração, apresentam diferenças em relação aos anos de

formação: Correa se formou em 1953 nos Estados Unidos e Crousse se formou

primeiro em engenharia (1963) e depois como urbanista (1972) no Peru.

Enquanto Correa expressa nostalgia e uma percepção mais

positiva da experiência do PREVI, Crousse reconhece a oportunidade da

experiência para os arquitetos peruanos, porém identifica os impactos negativos

da mudança política na etapa de execução dos projetos, finalizando o relato com

um sentimento amargo (Crousse citado em Garcia-Huidobro; Torriti, Tugas, 2008).

Em tom apologético, Correa se dedica a enfatizar a pluralidade

de ideias que circulavam naqueles anos, ressaltando a importância do princípio

da baixa altura e alta densidade (BAAD) nas habitações coletivas de baixa

renda. Expressa, ainda, que o projeto PREVI foi sincronizado para servir de

modelo, não só no Peru, mas em todos os países da América do Sul e também na

África e na Ásia (Correa, citado em Garcia-Huidobro; Torriti, Tugas, 2008).

Já Crousse valoriza o potencial do concurso como um teste para

os sistemas de pré-fabricação que deveriam

demonstrar sua validade para uma média de 20 residências por projeto, porém

também demostra que a forma como o concurso foi executado não logrou o êxito

esperado (citado em Garcia-Huidobro; Torriti, Tugas, 2008). Para o peruano os

sistemas construtivos não puderam ser adequadamente desenvolvidos, avaliados,

nem industrializados, em função da reduzida dimensão de cada agrupamento. Além

disso, os usuários não tiveram a devida assistência na ampliação de suas

moradias. Enfim, finaliza com a afirmação de que o PREVI teria perdido seu

valor inovador, tornando-se para ele um suporte caro para o morador e uma

grande oportunidade perdida para os arquitetos da sua geração (Crousse,

citado em Garcia-Huidobro; Torriti, Tugas, 2008).

Ao analisar os diferentes discursos, percebe-se que os olhares

dos dois arquitetos continuam revelando significativas diferenças sobre a

finalidade do PREVI: enquanto o estrangeiro avaliou como uma experiência a ser

replicada em países em desenvolvimento, seguindo o modelo de circulação de

ideias do centro para a periferia; o arquiteto peruano considerou o potencial

de experimentar e replicar diferentes técnicas construtivas em qualquer

território.

A diversidade característica da realidade latino-americana,

atestada por Gorelik (2003), tem no PREVI um exemplar notável que condensa

tanto o movimento de atuação estrangeira e de arquitetos locais retornando para

seu país de origem, quanto os debates ideológicos sobre a região, apresentando

possibilidades de soluções para um problema comum aos países vizinhos. De

acordo com Land (2016), a contribuição mais importante do experimento foi a

inserção e a materialização de respostas para algumas questões contemporâneas

da disciplina de arquitetura, como a articulação de projeto, planejamento e

tecnologia de construção para um ambiente residencial construído sustentável.

Esse caráter experimental e internacional do concurso atraiu a mídia

arquitetônica, de modo que em abril de 1970 o resultado da iniciativa recebeu

um artigo na Architectural Design que o destacava enquanto um importante

evento no campo das políticas e da arquitetura de moradias no segundo

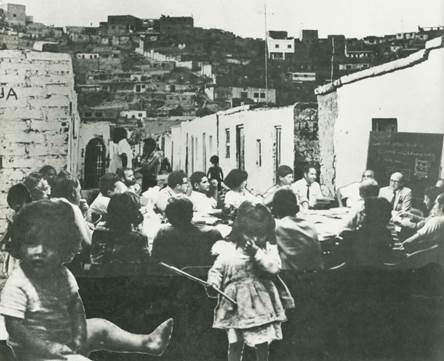

pós-guerra (Ballent, 2019) (Figura 3).

O artigo da AD abria a publicação

com uma imagem condensadora, uma fotomontagem que sobrepunha uma reunião dos

participantes do concurso internacional com a barriada El Agustina, retirada de

uma obra de Turner. A imagem mostra bem o modo como o PREVI era pensado pela

imprensa arquitetônica norte-americana, como uma operação de montagem cultural:

sobreposição de centro e periferia, de instituições internacionais e governos

locais, de saberes elevados e cultura popular. Nessa representação, o centro

encarregava-se dos problemas da periferia, mas apesar das ideias de Turner, ao

mesmo tempo a dominava. (Ballent, 2019, p. 296)

Figura 3. Colagem

utilizada no artigo da Architectural Design. Acervo digital da revista Architectural

Design.

Uma colagem de atores e ideias na construção de uma cidade

colagem que os habitantes completaram a nível construtivo e programático,

dotando o bairro de uma maior complexidade funcional. Tratou-se de um desenho

urbano aberto, a fundação de uma cidade inconclusa prevista para ser

completada, como concluiu García-Huidobro, Torriti, Tugas

(2010).

Considerações finais

A discussão empreendida neste trabalho possibilitou refletir

acerca da realidade latino-americana na segunda metade do século XX, a partir

do PP1 do PREVI, que gerou um campo de experimentação de ideias, mas não isento

de tensões. Esse caráter da experimentação se manifestou sobretudo em função da

escolha da ferramenta do concurso, possibilitando uma ampliação

das soluções projetuais.

O concurso do PP1 do PREVI se

particulariza, ao constituir-se tanto em uma competição de soluções quanto de

arquitetos, na medida em que foi editado com dois formatos, diferente da

etapa nacional, os participantes internacionais foram selecionados e chamados

através de convite gerando uma tensão no

perfil democrático da prática. Estes convites podem indicar a abordagem

esperada pelos proponentes, que adotaram o território latino-americano como

laboratório de experimentação de ideias discutidas no centro. No entanto, ainda

que a proposta idealizada estivesse associada a uma tentativa de modernizar o

planejamento urbano e as ações habitacionais no Peru, a iniciativa pode ser

interpretada sobre a perspectiva do “divergir”, segundo o conceito de Waisman

(2013), uma vez que a opção por um tecido urbano de baixa altura e alta

densidade, composto por habitações unifamiliares com previsão de crescimento

progressivo estava mais relacionado com o aspecto cultural e o modo de vida

local, contrapondo-se aos edifícios multifamiliares e verticais para habitação

social da realidade europeia –adotados em Lima em décadas anteriores– e a baixa

densidade presente nos subúrbios norte-americanos.

As tensões também se manifestam nas diferentes propostas,

expressas entre os grupos internacionais e locais. Enquanto os primeiros, mais

articulados com os debates de revisão do movimento moderno, pareciam estar mais

sensíveis às circunstâncias locais, muitas das propostas dos arquitetos

peruanos ainda estavam sob o forte impacto dos ideais modernos. Nesse sentido,

o PREVI revela uma sincronia de debates europeus no território latino-americano

e um forte intercâmbio cultural e internacional entre todos os atores

envolvidos no processo, desde os proponentes, até os participantes e o júri.

Independentemente dos formatos e da escala do concurso,

tratou-se de um rico processo, em face ao particular encaminhamento do júri

para a execução das 26 propostas. O resultado final

construído contribuiu para uma abordagem mais ampla e heterogênea, com

uma "vitrine" de soluções e ideias em circulação no contexto

internacional, mas ao mesmo tempo atentas às demandas locais, conferindo ao

exemplo um caráter ainda mais relevante. Apesar disso, ao observar a

implantação dos projetos no conjunto executado, transparece a manutenção de uma

dinâmica de centro e periferia, ainda que fisicamente as posições estejam

invertidas.

Destaca-se que, após mais de 30 anos

desta experiência, diferenças sintomáticas emergem nas memórias de dois

arquitetos participantes: o olhar estrangeiro, mais distante, destaca a

iniciativa como modelo a ser replicado em outros territórios em

desenvolvimento, enquanto o olhar peruano ressalta que apesar das oportunidades

de experimentação técnica, os desdobramentos, marcados por uma série de

conflitos e problemas, comprometeram o potencial da iniciativa

(García-Huidobro, Torriti, Tugas, 2010). O lapso temporal evidenciou, ainda,

que a intenção da apropriação declarada no edital

logrou grandes modificações nos projetos originais tornando-os irreconhecíveis

e borrando as fronteiras entre as propostas locais e internacionais no

contexto atual.

Esse conjunto de tensões fazem do PREVI um exemplar próprio da

América Latina, em que os debates e as figuras internacionais se encontram com

as demandas e ideias dos arquitetos latino-americanos, para abordar um problema

emergente do século XX, contribuindo, assim, com a expansão do mapa intelectual

como colocado por Gorelik (2003). O concurso como ferramenta de reunião para

diferentes soluções, mas premiando apenas uma única proposta, descarta

potenciais ideias que poderiam contribuir para a demanda do edital. Nesse

contexto, a experiência do PREVI suscita várias reflexões sobre a possível

flexibilidade para os concursos de habitação social, dada a diversidade de

contextos, problemáticas e composições familiares envolvidas.

Apesar disso, as mudanças políticas que impactaram na condução

do PREVI possivelmente contribuíram para sua pouca reverberação. Como afirmam

Carranza e Lara (2015), ainda na década de 1970 percebe-se o desaparecimento

dessa experiência nas publicações de arquitetura. É possível que as expansões

dos projetos sem o devido acompanhamento técnico como previsto inicialmente

também tenham eclipsado o PREVI ao longo do tempo. Por outro lado, há um

renovado interesse expresso em uma série de publicações em um momento marcado

por um giro à esquerda no governo de diversos países latino-americanos, com a

retomada de políticas públicas de desenvolvimento e bem-estar social criando

condições para a construção de um “novo” “mapa intelectual” preocupado em lançar

olhares decoloniais sobre a América Latina.

Notas

1 Destacam-se também Luís Miró-Quesada, autor do

livro Espacio en tempo, no qual reflete acerca dos conceitos iniciais do

movimento moderno e sua relação com o cenário peruano, e Eduardo Neira Alva que

estava interessado nas realidades das barriadas e nas possibilidades da

assistência técnica.

2 Eduardo Neira se encontrou com Turner em um

encontro internacional de arquitetos em 1950 em Veneza, quando o convidou para

integrar o escritório de assistência técnica às urbanizações populares em

Arequipa.

3 Diretor do programa de ajuda Peace Corps na

época, e responsável pela expressão “barriada como solução”.

4 Após um terremoto ter atingido a região em 1970,

instituiu-se também o PP4, que compartilhava pontos com o PP3, mas possuía um

foco sobre construções sismo resistentes.

5 Waisman (2013) afirma que o território

latino-americano é marcado pelas descontinuidades, sejam de mudanças de direção

ou ruptura, constituindo um obstáculo para a exploração e aplicação das ideias

na América Latina. Por este motivo, segundo Gorelik (2003), a defasagem entre

projeto e realidade decorrente desse processo torna esse território um exemplo

do embate entre representações e acontecimentos.

6 O júri foi composto por: Eduardo Barclay (Peru),

José Antonio Coderch (Espanha), Halldor Gunnlogson (Dinamarca), Carl Koch

(EUA), Peter Land (ONU), Ricardo Malachowski (Peru), Alfredo Perez (Peru),

Manuel Valega (Peru), Ernest Weissman (EUA), Darío Gonzalez (Peru) e Alvaro

Ortega.

7 A proposta transformada foi da equipe local

(Takahashi, Vella, Bentin, Quinones) e a não executada foi a proposta alemã, de

Herbert Ohl, que já havia causado controvérsia (Land, 2015).

8 No período em que foi convidado para participar do

concurso, o arquiteto havia finalizado obras relevantes da sua carreira como o

Orfanato Municipal de Amsterdã (1960), com um reconhecimento internacional cada

vez maior.

9 Os relatos constam na seção Experiencias em

Garcia-Huidobro, Torriti, Tugas (2008).

Referências

Alonso, P. L. (2015). El concurso del

tiempo: las viviendas progresivas del PREVI-Lima [Tese de doutorado,

Universidad Politécnica de Madrid]. https://doi.org/10.20868/UPM.thesis.40345

Alves, R. C. S. (2019). Concursos de Arquitetura como

Espaços Promotores de Liberdade Criativa [Dissertação de mestrado,

Universidade do Porto]. https://repositorio-aberto.up.pt/handle/10216/125333

Ballent, A. (2004). Learning from Lima. Previ,

Peru: habitat popular, vivienda masiva y debate arquitectónico. Ceac-UTDT.

Ballent, A. (2019). Hora zero: olhares, ações e projetos

numa cidade transbordada. Em A. Gorelik, F. A. Peixoto (Orgs.), Cidades sul-americanas

como arenas culturais (pp. 283-298). Sesc. São Paulo.

Carranza, L. E., & Lara, F. L.

(2015). Modern architecture in Latin America: art, technology, and utopia.

University of Texas Press.

Fontes, D. N. S. R. (2016). Devemos competir? - O

concurso em arquitectura [Dissertação de mestrado, Universidade do Porto]. https://repositorio-aberto.up.pt/handle/10216/90702

García-Huidobro, F., Torriti, D. T. y

Tugas, N. (2008). ¡El Tiempo Construye!: El proyecto experimental de

vivienda (PREVI) de Lima: Genésis Y Desenlace (1ª ed.). Gustavo Gili.

García-Huidobro, F., Torres Torriti, D. y

Tugas, N. (2010). PREVI Lima y la experiencia del tiempo. Revista

Iberoamericana de Urbanismo. (3), 10-19.

https://raco.cat/index.php/RIURB/article/view/267890

González, L. A. y Fernández, F. J. M. (2012). Aprendiendo

de los concursos. La investigación en arquitectura. Proyecto, progreso,

arquitectura, (3), 16-33.

Gorelik, A. (2005). A produção da "cidade

latino-americana". Tempo Social, 17(1), 111-133.

https://doi.org/10.1590/S0103-20702005000100005

Gyger, H. (2013) The Informal as a

Project: Self-Help Housing in Peru, 1954–1986. [Tese de Doutorado,

Columbia University]. https://academiccommons.columbia.edu/doi/10.7916/D8DJ5NQF

Kahatt, S. S. (2019). Utopias Construídas:

Las Unidades Vecinales de Lima (1ª ed.). Pontíficia Universidad Católica

del Perú, Fondo Editorial.

Land, P. (2008). El Proyecto Experimental

de Vivienda (PREV) de Lima: antecedentes e ideas. Em García-Huidobro, F.;

Torres Torriti, D. y Tugas, N. (Orgs.). ¡El tiempo construye! Time Builds!

El Proyecto Experimental de Vivienda (PREVI) de Lima: génesis y desenlace (pp.10-25).

Editorial Gustavo Gili SL.

Land, P. (2015). The Experimental

Housing Project (PREVI), Lima Design and Technology in a New Neighborhood. El

proyecto experimental de vivienda (PREVI), Lima. Diseño y tecnología en un

barrio nuevo. Universidad de Los Andes em Bogotá.

Land, P. (2016). Experimental Nature. [Entrevistador:

Tomeu Ramis]. Transfer-arch. https://www.transfer-arch.com/reference/previ-lima-1969/

Lara, F. L. (2012) Cartografias imprecisas: mapeando

arquiteturas contemporâneas na América Latina. Vitruvius -

Arquitextos, ano, 13.

Lara, F. L. (2018). Reconciling Design

and Construction: Lessons from the Americas. AULA Architecture and Urbanism

in Las Americas, (7), 24-31.

Lima, A. G. G. (2013). Arquitetas

e Arquiteturas na América Latina do Século XX. Altamira.

Lima, A. G. G. (2021). Nas fronteiras da civilização:

Como se criarão os novos cânones da arquitetura. In R. V. Zein (Org.), Revisões

historiográficas. Arquitetura moderna no Brasil (1ª ed.). Rio

Books.

Mateo, J. L. (2016). PREVI Experience.

Transfer-arch. https://www.transfer-arch.com/reference/previ-lima-1969/

Muñoz, M. D. (2005). El concurso de arquitectura como

búsqueda de coherencia entre realidad constructiva y posición teórica: una

reflexión desde la historia. Arquitecturas del Sur, 23(31),

58–62. https://revistas.ubiobio.cl/index.php/AS/article/view/880

Santos, S. M. (2019). Instituto Moreira Salles/SP: o

concurso, o processo e a caixa [Dissertação de mestrado não publicada].

Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, Paraíba.

Sobreira, F. J. A. (2020). As regras do Jogo: sobre a

dinâmica dos concursos de arquitetura. Revista Projetar - Projeto e

Percepção do Ambiente, 5(2), 68-83.

https://doi.org/10.21680/2448-296X.2020v5n2ID19693

Sobreira, F. J. A. (2009). Concursos de Projeto e

Conflitos de Interesse na Gestão do Espaço Público. Em IV Projetar. São Paulo.

Sobreira, F. J. A., e Romero, M. (2017). Concursos de

Habitação Social em Brasília: reflexões sobre projeto, inclusão e

sustentabilidade. Em 4 CIHEL – Congresso Internacional de Habitação no

Espaço Lusófono – A Cidade Habitada.

Waisman, M. (2013). O interior da história:

historiografia arquitetônica para uso de latino-americanos. (Trad. Anita Di

Marco). Perspectiva.

.

Guilherme Amorim Cavalcanti

Possui graduação

no Curso de Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB)

em 2022. Mestrando pelo Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo

(PPGAU) da Universidade Federal da Paraíba (UFPB). Laboratório de Pesquisa

Projeto e Memória. Departamento de Arquitetura e Urbanismo. Universidade

Federal da Paraíba. Campus I Lot. Cidade Universitaria, PB, 58051-900, Brasil.

guilhermeacav@gmail.com

https://orcid.org/0009-0000-1600-109X

Mariana Fialho Bonates

Possui graduação

no Curso de Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB)

em 2004, mestrado pelo Programa de Pósgraduação em Arquitetura e Urbanismo pela

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (PPGAUUFRN) em 2007, doutorado pelo

Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento Urbano da Universidade Federal de

Pernambuco (MDU-UFPE) em 2016, com bolsa sanduíche da CAPES na School of Design

da University of Pennsylvania entre 2013 e 2014. Atualmente é Professora

Associada do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal da

Paraíba (UFPB) e professora colaboradora do Programa de Pós-Graduação em

Arquitetura e Urbanismo (PPGAU) da mesma instituição. Laboratório de Estudos

sobre Cidade, Cultura e Urbanidade. Departamento de Arquitetura e Urbanismo.

Universidade Federal da Paraíba. Campus I Lot. Cidade Universitaria, PB,

58051-900, Brasil.

mariana.bonates@academico.ufpb.br

https://orcid.org/0000-0001-9693-4614

Wylnna Carlos Lima Vidal

Possui graduação

no Curso de Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB)

em 1996, mestrado pelo Programa de Pós-graduação em Engenharia Urbana pela

Universidade Federal da Paraíba (PPGEU-UFPB) em 2004, doutorado pelo Programa

de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Paraíba

(PPGAU-UFPB) em 2019. Atualmente é Professora Adjunta do curso de Arquitetura e

Urbanismo, Pesquisadora do Laboratório de Pesquisa Projeto e Memória, LPPM/UFPB

e professora colaboradora do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e

Urbanismo (PPGAU) da mesma instituição. Laboratório de Pesquisa Projeto e

Memória. Departamento de Arquitetura e Urbanismo. Universidade Federal da

Paraíba. Campus I Lot. Cidade Universitaria, PB, 58051-900, Brasil.

wylnna.vidal@academico.ufpb.br

https://orcid.org/0000-0001-5014-1301