Artículos REGISTROS, ISSN 2250-8112, Vol. 20

(1) enero-junio 2024: 63-86

ark:/s22508112/tjag8yryz

Concurso para o Plano

Piloto de Brasília, 1927-1957: projetos dialéticos

Competition

for the Brasilia Master Plan, 1927-1957: Dialectical Urban Design

Jeferson Tavares

Instituto de Arquitetura e Urbanismo,

Universidade de São Paulo, Brasil

Resumo

O objetivo é

discutir a contribuição dos planos pilotos de Brasília, derivados do concurso

de 1957, para a cultura urbanística brasileira à luz do projeto nacional de

desenvolvimento. O argumento central é de que os 32 projetos elaborados entre

1927 e 1957 para a nova capital federal brasileira sintetizam a diversidade do

repertório arquitetônico e urbanístico a partir do diálogo entre formas e

expressões contraditórias e controversas, mas capazes de serem sintetizadas por

um traço comum constituinte da formação da identidade nacional. Com a

finalidade de demonstrar esse argumento, o texto apoia-se no conceito de

dialética de Antonio Candido e nos marcos teóricos do urbanismo estrangeiro e

nacional, do século XVIII ao século XX. Metodologicamente, as análises foram

elaboradas a partir de fontes primárias e pela revisão crítica e

historiográfica das interpretações hegemônicas e das leituras contemporâneas.

Como discussão, apresenta os elementos que estruturam o conjunto das propostas

baseados na análise estética e técnica dos 25 projetos recuperados. E como

conclusão, retoma o argumento inicial buscando comprovar o aspecto dialético

desses projetos, tendo na proposta de Lúcio Costa uma forte evidência do que se

propaga na consolidação de uma cidade e de um símbolo nacional.

Palavras-chave: Brasília,

concurso, plano piloto, projetos dialéticos

Abstract

The

goal is to discuss the contribution of Brasília's master plans, derived from

the 1957 competition, to Brazilian urban culture in the light of the national

development project. The central argument is that the 32 projects created

between 1927 and 1957 for the new Brazilian federal capital synthesize the

diversity of the architectural and urban planning repertoire based on the

dialogue between contradictory and controversial forms and expressions, but

capable of being synthesized by a common feature of the formation of national

identity. In order to demonstrate this argument, the text is based on Antonio

Candido's concept of dialectics and the theoretical frameworks of foreign and

national urbanism, from the 18th to the 20th century. Methodologically, the

analyzes were prepared from primary sources and through the critical and

historiographical review of hegemonic and of contemporary interpretations. As a

discussion, it presents the elements that structure the set of proposals based

on the aesthetic and technical analysis of the 25 projects recovered. And as a

conclusion, it returns to the initial argument seeking to prove the dialectical

aspect of these projects, with Lúcio Costa's proposal providing strong evidence

of what propagates in the consolidation of a city and a national symbol.

Keywords: Brasília,

competition, master plan, dialectical urban design

Introdução

O Concurso Nacional do Plano

Piloto da Nova Capital do Brasil foi realizado no início da segunda metade do

século XX (entre setembro de 1956 e março de 1957, no Rio de Janeiro-RJ) e foi

representativo de dois principais movimentos: da consolidação de um amplo

repertório técnico e estético até então em construção no ideário arquitetônico

e urbanístico brasileiro; e da enorme reverberação de soluções, conhecimentos e

ideias nas décadas posteriores ao longo da segunda metade do século XX, nas

soluções urbanísticas das cidades brasileiras. Considerado por muitos

historiadores como um marco modernista, entendemos que a análise do concurso

(que inclui seus antecedentes, seu desenvolvimento, suas críticas, seus

resultados e a cidade construída) apresenta um panorama mais complexo que

aquele que está circunscrito no que se convencionou denominar de modernismo

brasileiro.

Pois, os projetos apresentaram-se

experimentais, diversos e até controversos, condições que nos permitem

denominá-los projetos dialéticos. Alcunha justificada pelas contradições que

acompanham Brasília desde o debate de construção de uma nova capital no interior

do país (a partir do século XIX) até sua consolidação como metrópole (no século

XXI). E se justifica por expressar os aspectos da formação de uma identidade

nacional que não se resume ao ideário modernista, mas que se completa pelos

embates entre o arcaico e o moderno, o nacional e o estrangeiro, o rural e o

urbano.

No campo urbanístico, as três

dezenas de projetos elaborados para Brasília, entre 1927 e 1957, representam as

principais matrizes urbanas de então. Recuperaram as referências coloniais e as

experiências nacionais e as uniram aos paradigmas urbanísticos internacionais.

Resgataram a tradição de uma cultura construída no passado colonial e no modelo

desenvolvimentista, mas também nas matrizes estrangeiras, nos avanços

tecnológicos e no debate internacional. A dialética, a junção dos opostos,

portanto, está presente na essência de cada projeto, como um sinal

culturalmente perene que ajuda a explicar a identidade nacional. O que nas

reflexões de Antonio Cândido seria essa dialética do localismo e do

cosmopolitismo, uma tensão entre o dado local (a substância da expressão) e os

moldes estrangeiros (como forma da expressão), interpretados como

superioridades e não exclusivamente deficiências supostas ou reais (Candido,

1980, pp. 109-110 e 120). E é esse conceito que será incorporado às análises

dos projetos para Brasília na busca pelo seu entendimento na cultura nacional e

à luz de um projeto mais amplo de desenvolvimento que se forma ao longo da

primeira metade do século XX.

Os projetos para Brasília não se

filiaram a uma única vertente urbanística e também não estiveram afastados

daquelas mais proeminentes, o que permite definir o marco teórico pelas

referências interdisciplinares. Pois, ao responderem aos aspectos daquela sociedade

da primeira metade do século XX, expressaram nos traçados e argumentos uma

estrutura de um pensar e de um fazer urbanístico autenticamente nacionais

porque foram dialéticos. Suas soluções não apenas estavam atualizadas ao debate

internacional, mas também estavam adaptadas às novas realidades, inclusive de

representação do Estado e operando como catalisador da identidade nacional pela

arquitetura e pelo urbanismo integradas ao debate cultural, artístico,

econômico, político e geográfico.

Os projetos são representativos

da valorização da iniciativa estatal, da obra pública com qualidade; da

expressão simbólica da arquitetura; da emergência do profissional liberal de

arquitetura e urbanismo; da sua organização de classe; das faculdades pioneiras;

da exploração plástica dos materiais como o concreto armado e o vidro; dos

avanços tecnológicos para grandes vãos e arrimos; das soluções viárias

complexas; da industrialização nacional; e da imagem de um país em

desenvolvimento. A infraestrutura, como se verá, está no centro dessas

relações, muito embora tenha sido invisibilizada pela historiografia que

preferiu valorizar o discurso às soluções. E assim atribuiu ao traçado da

capital construída (a implantação legada por Lúcio Costa) diferentes imagens

que variaram do abstrato (risco) ao figurativismo (cruz, pássaro, avião) e

pouco contribuiu para reconhecer o aspecto técnico e estético empegados. Ao

construir uma imagem pueril e utópica como um sopro de inspiração que concebe

uma cidade ex novo, colaborou na minimização das disputas e dos

conflitos sobre a transferência da capital federal do litoral para o interior,

de toda a rede de conhecimento técnico, dos entraves administrativos e,

principalmente, da formulação de um projeto de nação no qual Brasília foi uma

peça estrategicamente importante.

Para demonstrar essa construção a

partir do concurso de 1957, o presente artigo está baseado em Tavares (2014) a

partir de atualizações, revisões e avanços recentes. É composto por essa

introdução que busca problematizar o tema pelo conceito de dialética de Antonio

Candido como apoio teórico para a relação com a cultura nacional. A

contextualização ocorre na segunda parte pela identificação dos antecedentes ao

concurso que ao longo de cinco décadas proporcionaram condições seguras para a

construção da cidade em três anos (entre 1957 e 1960). E pela análise dos seis

projetos precedentes. A terceira parte, metodologicamente, está fundamentada na

pesquisa histórica de fontes primárias e na desnaturalização das leituras

hegemônicas sobre as análises dos projetos do concurso. Essa parte apoia-se nos

marcos teóricos que buscam demonstrar a circulação das ideias e seus

referenciais, sua diversidade de linguagem, de representação, de exploração

técnica e de funcionalidade nos projetos. Na quarta parte, apresentamos os

projetos por categorias de análises para demonstrar a diversidade da cultura

urbanística brasileira daquele período e reforçar o argumento de projetos

dialéticos. As discussões propostas na quinta parte estão embasadas na revisão

da crítica e da historiografia buscando evidenciar os elementos invisibilizados

por elas e que, ao nosso ver, explicam com profundidade a essência dos

projetos. E, sobretudo, o traço comum a eles. Por isso, evitamos nessa

introdução apresentar o estado da arte sobre o assunto, pois segue de forma

atualizada na quinta parte. As conclusões retomam o argumento central

fundamentado pelo conceito de dialética buscando comprovar como a análise do

conjunto dos projetos pode deflagrar um novo entendimento sobre a cultura

urbanística brasileira que se propaga e define a segunda metade do século XX,

no Brasil. E sobre o próprio simbolismo de Brasília dentro dessa cultura.

Antecedentes de Brasília: a construção de uma nação

Os fatores que favoreceram a

construção de Brasília no único mandato presidencial de Juscelino Kubitschek

(entre 1956 e 1961) foram resultantes de uma extensa, porém permanente, defesa

pela transferência da capital federal do litoral para o interior do país. Esse

processo de mais de cinco décadas subsidiou estudos, argumentos e iniciativas

que desencadearam o resultado do concurso em março de 1957 e a inauguração da

cidade em 21 de abril de 1960.

Desde o século XVIII, mitos e

fatos foram interpretados como elementos conjunturais da mudança. Marques de

Pombal, em 1761, teria antevisto as possibilidades de interiorização da capital

da colônia com benefícios ao governo português (metrópole colonizadora do

Brasil) para a fiscalização da exploração mineral (Vitor, 1980, pp. 38-39).

Hipólito da Costa, com formação em Coimbra, defendeu a independência do Brasil

entre 1808 e 1823 (a independência foi proclamada em 1822) por meio de um

jornal brasileiro editado na Inglaterra, Correio Braziliense, com

recorrentes propostas pela transferência da Capital Federal para a região

centro-oeste do país. Em 1821, proposta por José Bonifácio, uma carta sugeria

às cortes de Lisboa uma definição do local para a interiorização da capital

federal, na latitude 15°. Em 1822, deputados de Lisboa sugeriram o nome de

Brasília para a cidade e em 1823 retomaram o tema defendendo sua construção em

região equidistante das demais capitais.

Os estudos que definitivamente

subsidiaram as principais decisões iniciaram-se com Francisco Adolfo de

Varnhagen, o Visconde de Porto Seguro, no qual relatava sua viagem ao

centro-oeste do Brasil para identificar o melhor lugar para a nova capital

(Varnhagen, 1978). Os demais estudos seguiram os marcos constitucionais:

constituições de 1891, no período imperial; de 1934 e de 1937, no período do

Estado Novo; de 1946, no período democrático. A essas constituições foram

constituídas comissões que proporcionaram subsídios técnicos e mobilizaram a

classe política em debates ao redor do tema e da construção de um projeto

nacional de desenvolvimento que envolveu estratégias de “colonização”, defesa e

ocupação territorial.

A Comissão Exploradora do

Planalto Central do Brasil, iniciada em 1892 e liderada pelo astrônomo Luiz

Cruls (Cruls, 1894), foi a primeira iniciativa oficial de delimitar o sítio a

ser destinado ao futuro Distrito Federal. A expedição percorreu mais de 4.000

km demarcando os 14.400 km² do Distrito Federal ao fim de 26 meses, reafirmando

a faixa entre os paralelos 15º e 16º de latitude como lugar preferencial. Foram

atribuídas a essa comissão os estudos do botânico, paisagista e engenheiro

hidráulico francês Auguste F. M. Glaziou sobre a possibilidade de um lago

artificial integrar o conjunto das soluções para a nova capital.

Posteriormente, esses estudos concretizaram-se com o Lago Paranoá.

A Comissão de Estudos para a

Localização da Nova Capital do Brasil iniciou-se em 1946 (Comissão de Estudos

para Localização da Nova Capital do Brasil, 1948) liderada pelo General Djalma

Polli Coelho, com foco nas determinações estratégico-militares e geopolíticas

da transferência da capital federal. Durante os estudos dos recursos naturais,

da demografia e das formas de financiamento do empreendimento, alguns deputados

buscaram, sem sucesso, alterar o local para a região do Triângulo Mineiro a

partir da formulação de uma nova concepção geográfica de planalto central que o

incluísse nessa categoria.

Em 1953 foi instituída nova

comissão, a Comissão de Localização da Nova Capital Federal liderada pelo

General Aguinaldo Caiado de Castro que ampliou para 77.000 km² a área de

estudos. E a empresa norte-americana Donald Belcher & Associates Inc.

foi responsável pela definição de 5 poligonais com potencial para receberem a

nova capital com população de 500.000 habitantes numa área de cerca de 1.000

km² (Donal J. Belcher and Associates, 1957).

Em 1954, a última comissão que

foi criada para esse fim, a Comissão de Planejamento da Construção e da Mudança

da Capital Federal, foi liderada pelo Marechal José Pessoa Cavalcante de

Albuquerque e foi a responsável pela escolha definitiva do Sítio Castanho para

instalar o Distrito Federal (Albuquerque, 1958; Vitor, 1980, 194). Dessa

comissão originou-se a Subcomissão de Planejamento Urbanístico, em 1955, que

promoveu estudos urbanísticos (por Raul Pena Firme, Roberto Lacombe e José de

Oliveira Reis), plano de energia hidroelétrica (engenheiro-eletricista General

João de Saldanha da Gama com o professor Ernani da Mota Rezende) e os primeiros

estudos de águas e dos coletores gerais dos esgotos (engenheiro Francisco

Saturnino de Brito Filho) (Albuquerque, 1958).

A Subcomissão propôs a vinda de

um estrangeiro como responsável pela coordenação do projeto da cidade buscando

repetir a fórmula empregada em 1936 quando Le Corbusier orientou as ideias

iniciais do edifício do Ministério da Educação e Cultura (MEC) em substituição

ao concurso de projetos arquitetônicos que havia sido realizado. Le Corbusier

já havia declarado interesse em participar desse processo por meio de

correspondência ao presidente da república (Arquitetura e Engenharia,

1956, s.p), inclusive atribuindo a denominação de plan pilote como

sinônimo do projeto para a nova capital em carta intermediada pelo embaixador

do Brasil nos Estados Unidos, Hugo Gouthier (Lopes, 1996, pp. 90-91). Contudo,

a proposta não avançou frente ao reconhecimento do potencial profissional dos

arquitetos e urbanistas brasileiros capazes de serem responsáveis pela

concepção da nova capital.

Essa trajetória demonstra que não

houve, a priori, um consenso sobre a definição do local e da maneira da

construção da nova capital. Mas, que essa decisão foi uma construção

geopolítica, ideológica e econômica embasadas pelo planejamento. Pois, no governo

de Juscelino Kubistchek, a construção de Brasília foi incorporada ao Programa

de Metas e transformada na meta-síntese de sua plataforma eleitoral,

integrando-se aos 30 objetivos iniciais. Tornou-se um emblema de sua gestão e

uma infraestrutura nacional articuladora de outras infraestruturas em rede como

as rodovias, as conexões aéreas, a integração de capitais estaduais, etc.

(Moreira, 1998, pp. 28-32). E consolidava uma iniciativa anterior de Getúlio

Vargas, de “colonização” do interior do país (chamado Brasil Central), que

havia ocorrido pela campanha Marcha para o Oeste lançada em 1938. Essas ações

articulavam-se a um projeto amplo e de longo prazo de desenvolvimento e de

identidade nacionais que envolveu agentes da arquitetura moderna brasileira (Martins,

1992, pp. 71-76) em diferentes governos.

Como peça do planejamento de

Kubistchek, a nova capital respondia a três principais direcionamentos em

escala nacional: ao desenvolvimento do Centro-Oeste; à reorganização das

comunicações físicas terrestres em todo o país pela integração rodoviária das capitais

estaduais; e, principalmente, à criação de uma imagem de nação moderna e

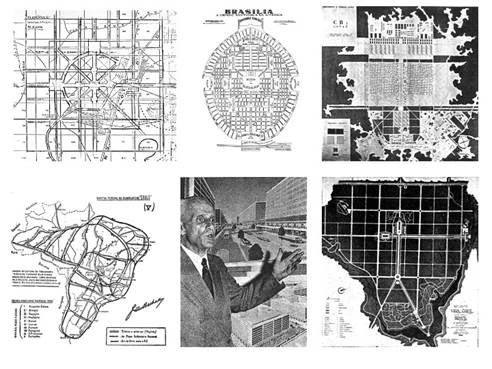

integrada cujo símbolo nacional seria uma cidade inovadora. Seis projetos

urbanísticos (Figura 1) corresponderam a esse processo, entre 1927 e 1955, e

precederam o concurso nacional subsidiando essas determinações.

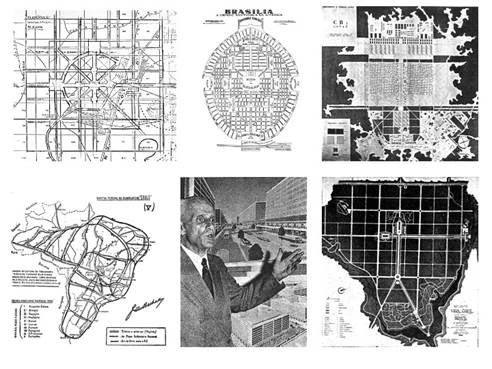

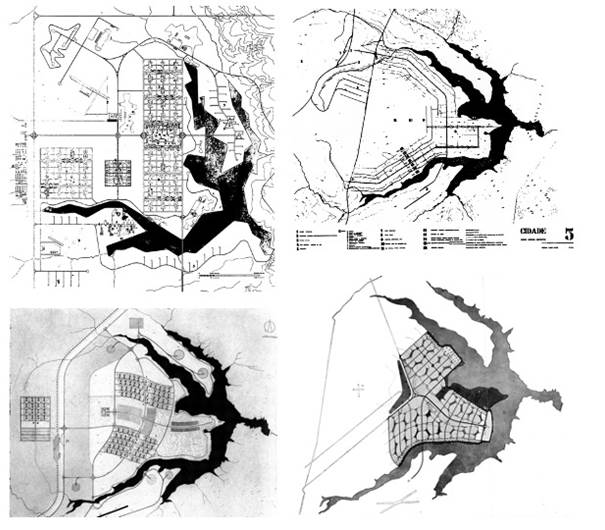

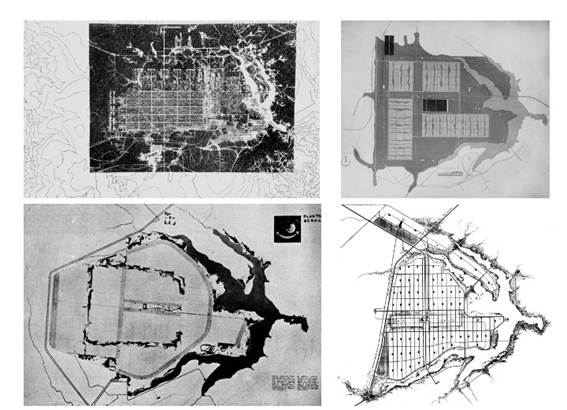

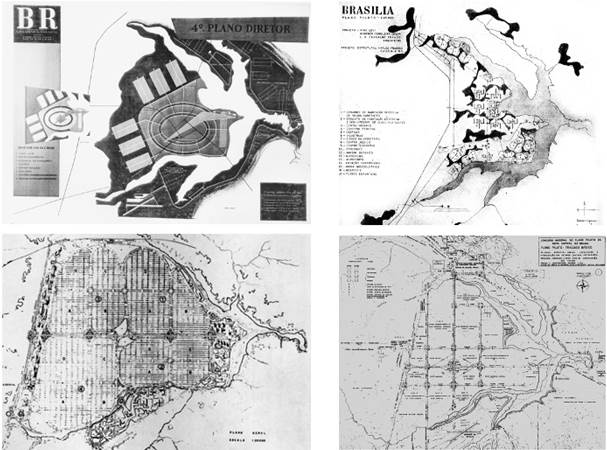

O primeiro plano (autor

desconhecido, de 1927) está vinculado à valorização das terras no planalto

central após a instalação da pedra fundamental da nova capital, em Planaltina,

que ocorreu em 1922. Encontrado no Cartório de Registros de Imóveis na mesma

cidade, o projeto demonstra o pragmatismo de uma proposta simples e vinculada

aos interesses imobiliários. Conforma o modelo internacional de traçado

monumental de uma cidade como forma de expressar a grandiosidade da capital

federal, mas sem atribuir qualquer indício de sua função administrativa. Com

outras iniciativas foi motivador de vendas de lotes nas imobiliárias de São

Paulo-SP e Rio de Janeiro-RJ como oportunidade de investimentos na nova capital

federal.

O plano de T. F. Almeida, de 1929

(Almeida, 1930), historiador brasilianista, também propôs uma cidade com

traçado geométrico e monumental. Incorporou a setorização de instituições

públicas e definiu uma estrutura urbana por praças, parques, vias, quadras,

lotes e equipamentos de infraestrutura. O centro foi definido pela Praça da

República e o desenho se conformou como uma narrativa histórica dos principais

marcos nacionais e personalidades internacionais iluministas e republicanas. O

projeto foi um instrumento da construção histórica da América homenageando

intelectuais pelos nomes de ruas e praças. Em posição de destaque, reservou uma

das avenidas principais para receber o nome do presidente que construísse seu

plano.

O plano de C. Portinho, de 1936

(Portinho, 1939a; Portinho, 1939b), engenheira, pode ser compreendido como um

manifesto vanguardista em meio à predominância acadêmica de traçados barrocos e

foi elaborado como sua tese de doutorado. É a primeira proposta com acesso aos

estudos das comissões e se vincula exclusivamente aos modelos de cidades

modernistas. Estabeleceu uma grelha ortogonal organizada por setores funcionais

(trabalho, lazer, circulação e habitação) com destaque ao papel da moradia. A

circulação foi marcada pela incorporação de experiências internacionais

(viadutos e cruzamentos) e evidenciada por uma grande plataforma central

destinada aos transportes ferroviário e aéreo. Estava alinhado ao momento de

desenvolvimentismo industrial e buscou responder à era racional e mecanicista.

Nos edifícios, substituiu o terraço-jardim por praias artificiais para o banho

de sol adaptando um modelo internacional aos hábitos nacionais.

O plano de J. Machado, de 1948

(Machado, 1948), deputado federal, abordou a questão da circulação nacional a

partir da nova capital no centro geográfico do país. Definiu um grande sistema

de circulação radial-perimetral integrando os modais rodoviário, ferroviário e

fluvial à nova capital. Para a construção da cidade criou uma metodologia a

partir de uma planilha de obras e financiamentos como forma de comprovar e

garantir a viabilidade do empreendimento pelos investimentos públicos e

privados.

O projeto de J. A. de Mattos

Pimenta, médico, jornalista e fundador da Bolsa de Imóveis do Rio de Janeiro,

da década de 1950 (Pompéia, 2002), reafirmou a inserção de diferentes agentes

na concepção da nova capital, sobretudo pelo mercado imobiliário. Os documentos

dos projetos não puderam ser encontrados, porém as imagens de reportagens

possibilitam identificar uma linguagem próxima às referências urbanísticas

francesas, inglesas e alemãs. Grande conhecedor e defensor do planejamento

urbano, Mattos Pimenta circulou entre as principais instituições da elite

carioca (como o Rotary Club) defendendo as reformas urbanísticas (Pimenta,

1926) que empregou na sua proposta.

Por fim, o projeto de R. Lacombe,

R. Pena Firme e J. O. Reis, professores da Universidade do Brasil e membros da

Subcomissão federal, propôs em 1955 (Silva, s.d) um estudo de implantação

estruturado por um traçado viário e algumas setorizações, apropriando-se das

principais vertentes urbanísticas internacionais. O saneamento foi um dos

elementos estruturais do traçado, com diálogos com o plano de Saturnino de

Brito. Suas soluções aproximaram-se substancialmente das soluções do projeto de

Portinho reforçando as condições mais concretas de uma cultura urbanística que

foi se assentando ao longo da primeira metade do século XX.

Figura 1. Projetos e planos para Brasília antecedentes ao

concurso, entre 1927 e 1955. Propostas de 1927 (autor desconhecido), Theodoro

F. Almeida (1929), Carmem Portinho (1936), acima. Propostas de Jales Machado

(1948), J. A. de Mattos Pimenta (década de 1950), Roberto Lacombe, Raul Pena

Firme e José de Oliveira Reis (1955), abaixo. Tavares, 2014.

Sinteticamente, pode-se afirmar

que esses projetos foram concebidos num período de conformação da cultura

urbanística nacional; seus autores divergiam na formação profissional induzindo

diferentes e até contraditórias formas de atuação; não necessariamente estavam

vinculados ao Estado, muito embora foram motivados por suas ações; e

experimentaram fontes e referências diferenciadas, não havendo homogeneidade,

por exemplo, nem na definição do local escolhido. Mas, coletivamente

representam os principais anseios urbanísticos vigentes nesse período e a

trajetória da consolidação de alguns paradigmas que se tornariam vigentes a

partir de então.

Concurso para o Plano Piloto de Brasília, 1956 a 1957

Todas essas condições

possibilitaram certo grau de segurança para que Juscelino Kubistchek assumisse

a construção da capital como marco político de sua gestão. A realização do

concurso para a escolha do plano piloto esteve vinculada à criação de uma empresa

pública responsável pela nova capital, a NOVACAP. A NOVACAP foi criada em 1956

como estratégia para reunir apoiadores do presidente, bem como os políticos de

oposição pela atribuição de cargos com responsabilidades. Seus objetivos

centravam-se no planejamento e construção da nova capital; nas negociações de

posse e empréstimo de imóveis da área; e na coordenação de todos os projetos e

obras necessárias para a construção da cidade (Lopes, 1996, pp. 135-140).

O edital (Brasil, 1956) foi a

peça chave para a compreensão das principais determinantes dos projetos

apresentados, pois definiu a população de 500.000 habitantes, a localização da

cidade e a criação de um lago com lâmina d’água inicialmente prevista na cota

997 e que foi posteriormente alterada para a cota 1000. Disponibilizava os

estudos existentes sobre a área e exigia como material a ser entregue: a) o

traçado básico da cidade indicando a disposição dos principais elementos da

estrutura urbana, a localização e interligação dos diversos setores, centros,

instalações e serviços, distribuição dos espaços livres e vias de comunicação

(escala 1:25.000); e b) um relatório justificativo.

Houve 62 inscritos com variedade

de profissionais e empresas. Nessa lista podem ser encontrados nomes como o de

Paulo Antunes Ribeiro, que se tornaria membro do júri; e de Lúcio Costa, que

diversas vezes havia negado participação no concurso ao ser convidado por

outros arquitetos e escritórios. Uma única mulher concorrente, Sonia Marlene de

Paiva; e algumas construtoras e firmas especializadas em engenharia. Carlos

Frederico Ferreira, Luiz Saia entre outros conhecidos inscreveram-se, porém,

não participaram. Assim, foram 26 projetos apresentados e duas grandes

polêmicas: a ausência de A. E. Reidy justificada por Carmem Portinho (Portinho,

1997) por entender que se tratava de um concurso com cartas marcadas. E o

horário da entrega do projeto de Lúcio Costa (Costa, 1995, 319) que teria

ocorrido às 23 horas do último dia (Escolhido o plano-piloto..., 1957),

portanto fora do horário determinado por telegrama enviado pela NOVACAP aos

concorrentes que estabelecia o limite da entrega para as 18 horas.

O júri (cuja lista inicial

incluía Walter Gropius, R. Neutra, Percy J. Marshall, Max Lock, Alvar Aalto,

Clarence Stein, Le Corbusier e Mario Pane) foi definido por: Israel Pinheiro,

presidente da NOVACAP; Paulo Antunes Ribeiro, representante do Instituto dos

Arquitetos do Brasil; Luiz Hildebrando Horta Barbosa, representante da

Associação dos Engenheiros; Oscar Niemeyer e Stamo Papadaki, dois

representantes do departamento de urbanismo da NOVACAP, sendo este último o

responsável pela edição das primeiras obras de Niemeyer no exterior, além de

ser professor da Universidade de Nova Iorque; William Holford, assessor de

Urbanismo do Governo Britânico, um dos responsáveis pelo plano regulador de

Londres e planejador da capital da Rodésia; e André Sive, arquiteto francês

conselheiro do Ministério da Reconstrução. O resultado final selecionou sete

finalistas: primeiro colocado, projeto 22 de Lúcio Costa; segundo colocado,

projeto 02. Boruch Milmann, João Henrique Rocha e Ney Fontes Gonçalves;

terceiro e quarto colocados, projeto 08. M.M.M. Roberto e equipe, e projeto 17.

Rino Levi, Roberto Cerqueira César e L. R. Carvalho Franco; quinto colocados,

projeto 01. Carlos Cascaldi, João Vilanova Artigas, Mário Wagner Vieira da

Cunha e Paulo de Camargo e Almeida; projeto 24. Henrique E. Mindlin e Giancarlo

Palanti; e projeto 26. Construtécnica S/A (Módulo, 1957). O voto

separado de Paulo Antunes Ribeiro, que não assinou a ata final, discordava da

seleção e sugeria um grupo formado por dez equipes concorrentes para elaborar um

projeto definitivo independente daqueles apresentados (Ribeiro, 1957b).

As justificativas do júri, as

revistas especializadas e os jornais valorizaram as características dos

projetos finalistas, com foco nas soluções vanguardistas. Contudo, a análise da

totalidade dos projetos comprova outros aspectos, mais ricos e representativos

da diversidade da cultura urbanística que se fixava naquele momento, no Brasil,

a despeito de todos os confrontos entre os nacionalismos e estrangeirismos do

ideário nacional.

Os projetos foram direcionados

pelas concepções da tradição politécnica e das belas artes. No Brasil, a

primeira metade do século XX nos grandes centros urbanos foi maraca pela

instalação de ensinos especializados, instituições de classes voltadas para essa

área, constituição de leis e normas de construção e a propagação de informações

nacionais e internacionais através de publicações (documentos, levantamentos,

revistas, livros e manuais especializados). Essas condições possibilitaram, ao

longo das décadas, constituir uma cultura urbanística híbrida, heterogênea que

gozava das principais atualizações estrangeiras sem abandonar as tradições.

Esse amplo repertório está

presente nos projetos do concurso. E, diante da diversidade do conjunto, não é

possível afirmar que houve vertente hegemônica, nem tampouco exclusiva adesão a

conceitos nacionais ou internacionais. Houve, porém a conformação de um

processo diverso na articulação de diferentes escolas arquitetônicas e

urbanísticas, incluindo aquelas contraditórias entre si. Assim, podemos

enumerar alguns temas recorrentes ao longo desse meio século de produção

urbanística encontrados nos projetos.

Nas referências estrangeiras, os

projetos dialogaram com os ideais utópicos do início do século XIX pela ambição

de projetar uma cidade como um objeto controlado que expressasse os valores de

uma nova sociedade por soluções ligadas às novas tecnologias, indústria e

teorias médicas. Prevaleceram, também, os modelos e métodos de planejamento e

projeto urbano do racionalismo de Le Corbusier, principalmente pelos exemplos

da Cidade para 3.000.000 habitantes de 1922, do Plan Voisin de 1925 e da

Ville Radieuse de 1935 (Le Corbusier, 1989); os ideais pinturescos de E.

Howard e R. Unwin, e a retomada de valores tradicionais de Camillo Sitte

(Sitte, 1992). Algumas experiências alemãs como o Zoning,

norte-americanas como as Neighborhood Units, francesas como o grupo Economie

et Humanisme e inglesas como as New Towns denotam o hibridismo e o

grau de atualidade das propostas. A apropriação dos conceitos dos Congressos

Internacionais reflete a peculiaridade do diálogo entre os opostos, sobretudo

pela constante sobreposição entre as diretrizes preconizadas pelo CIAM IV pela

Carta de Atenas (Le Corbusier, 1989) e pelo CIAM VIII com o debate do coração

da cidade (Tyrwhitt; Sert; Rogers, 1952). A cidade de Washington (de P. C.

L’Enfant, 1791-1792) e de Chandigarh (de Le Corbusier, Pierre Jeanneret, Jane

Drew e Maxwell Fry, de 1951), ambas capitais federais, também foram mencionadas

como referências.

Das experiências nacionais, foram

referenciados preceitos e obras de melhoramentos e embelezamentos de Saturnino

de Brito, Pereira Passos, Alfred Agache e Prestes Maia. Pode-se destacar também

a continuidade relativa à prática de criação de novas capitais estaduais

republicanas projetadas por Aarão Reis (Belo Horizonte-MG, 1894-1898) e Attílio

Correia Lima (Goiânia-GO, 1934), sobretudo em relação às sedes administrativas,

as praças cívicas, áreas públicas, áreas verdes e parques. Anhaia Mello (CEPEU)

e Pe. Lebret (SAGMACS) podem ser considerados as principais referências em

planejamento e pesquisa urbana pelos seus modelos e métodos de plano e projeto

que se reproduziram nas propostas.

Na arquitetura, as referências

foram os edifícios lâminas, os blocos residenciais, anfiteatros, a

monumentalidade e a pureza da linguagem propagadas por Le Corbusier, Mies Van

der Rohe, Walter Gropius entre outros. Os ideais sociais, a linguagem e o programa

das experiências dos conjuntos habitacionais de Pedregulho e da Gávea

projetados por A. E. Reydi nas décadas de 1940 e 1950, no Rio de Janeiro, são

referenciadas em algumas das soluções habitacionais e no programa dos

edifícios.

Indiretamente, estão presentes as

soluções propagadas nas reformas urbanas europeias da segunda metade do século

XIX (de Paris, 1856 a 1870; de Barcelona, 1850; da Ringstrasse de Viena,

a partir de 1860), bem como da Teoria Geral da Circulação de Eugène Hénard,

1911. Os projetos da cidade linear de Soria y Mata, 1882; da cidade industrial

de Tony Garnier, 1917; da Radburn, de Clarence Stein e Henry Wright,

1927; e as referências de planejamento regional do Regional Planning

American Association (ligadas ao pensamento urbano de L. Mumford, H.

Wright, C. Withaker, B. McKay, Alexander Bing e Clarence Stein) também são

reconhecidas nos projetos. E as experiências do Plano de Abercrombrie para

Londres, de 1944; e do New Towns Act, 1946, ficam muito evidentes nas

propostas de expansão urbana por cidades satélites.

Quanto à formação dos

concorrentes, os projetos distinguiram-se por serem conduzidos por um único

arquiteto (Costa, 1991) ou por equipes interdisciplinares (Cascaldi et al,

1957; Roberto et al, 1957). Consultores educacionais, agrícolas, calculistas,

sociólogos, estatísticos, artistas, agentes da saúde e sociais representaram

algumas das disciplinas envolvidas. Nessas, os projetos exploraram o entorno,

propuseram mudanças sociais e envolveram planos abrangentes muito além do

exigido pelo edital. E as citações a grupos e movimentos nacionais e

estrangeiros esclarecem algumas das referências adotadas, como as ideias do urban

design (Guimarães, 1957) do CEPEU (Ghiraldini, 1957), do movimento city

beautiful (Ribeiro, 1957a), da Carta de Atenas (Saraiva et al, 1957) e de

cidade-jardim (Camargo, 1957).

A implantação da cidade foi

orientada, majoritariamente pelos critérios técnicos topográficos e a

delimitação da lâmina d’água originada do represamento que formou o Lago

Paranoá. Foram consideradas a drenagem natural, a distribuição da água para a

cidade (Milmann e al, 1957) e a captação do esgoto. O ponto mais alto do sítio

também foi recorrentemente abordado como elemento estético importante na

setorização de alguns planos para a localização da torre de comunicações

(Roberto et al, 1957; Costa, 1991) e dos centros da cidade (Ghiraldini, 1957).

As margens do lago foram ocupadas pelos setores de lazer e esporte. Alguns

poucos projetos distanciaram-se do lago e propuseram uma implantação dispersa

pelo sítio (Cascaldi et al, 1957; Ribeiro, 1957a; Ghiraldini, 1957). Apenas

duas equipes restringiram-se a pequenas porções do sítio para a implantação de

toda a cidade (Saraiva et al, 1957; Levi et al, 1957).

Estudos regionais (Cascaldi et

al, 1957), caracterização de aldeias rurais (Ghiraldini, 1957) e usos da terra

através da agricultura e pecuária (Roberto et al, 1957) buscaram resolver o

problema do abastecimento não apenas da capital como também das cidades

satélites, incluindo toda a região. O planejamento rural, pouco usual nesse

período, e as formas de exploração dos recursos naturais qualificaram boa parte

do entorno desses planos, urbanizando essas áreas da cidade e definindo áreas

de menor concentração da população. Complexos sistemas de centros rurais e

cooperativas também foram desenvolvidos (Ghiraldini, 1957). Em alguns casos

(Wilheim, 1957; Ribeiro, 1957a), o próprio planejamento regional definiu-se

pelo planejamento agrícola ou pela preservação ambiental (Guimarães, 1957) por

cinturão verde. Outras propostas restringiram-se à definição do centro urbano

destinado aos funcionários públicos (Souza et al, 1957) e direcionando o

restante da população a bairros marginais.

Os estudos demográficos

determinaram os modos de expansão da cidade. Embora o edital previsse uma

população de 500.000 habitantes, a população proposta oscilou entre 450.000

(Camargo, 1957) a 1.200.000 habitantes (Roberto et al, 1957). As densidades

variaram entre 30 hab/ha na cidade (Ghiraldini, 1957) e 576 hab/ha nas áreas

residenciais (Guedes, 1957). Houve caso de divisão dos espaços da cidade por

faixa etária, definindo os usos das áreas a partir da idade de cada parcela da

população (Guedes, 1957). A preocupação com a população construtora também foi

um tema específico, buscando garantir qualidade para sua permanência na nova

capital (Cascaldi et al, 1957; Wilheim, 1957; Roberto et al, 1957).

A morfologia da malha urbana

oscilou do modelo tradicional e acadêmico da grelha ortogonal com diagonais

sobrepostas (Ribeiro, 1957a) às formas menos ortodoxas como as elipses e

experimentos geométricos (Souza et al, 1957). Em outros, buscou-se a conformação

pinturesca das vias e sua adequação à topografia (Roberto et al, 1957; Camargo

et al, 1957; Wilheim, 1957). Naqueles com traçados próximos aos modelos

modernistas, a cidade esteve organizada por vias exclusivamente ortogonais

(Cascaldi e al, 1957; Santos, 1957). Um caso muito peculiar foi a representação

da bandeira do Brasil no centro da cidade, composta a partir das principais

vias de circulação (Schroeder, 1957).

A circulação, certamente, foi um

dos temas de maior importância em todos os planos, incluindo soluções complexas

de vias subterrâneas, elevados, cruzamentos, etc. (Schroeder, 1957; Santos,

1957; Souza et al, 1957). Variaram entre uma hierarquização com apenas 2 tipos

de vias (Guimarães, 1957) a 14 tipos diferenciados (Wilheim, 1957). As soluções

viárias ocorreram por perimetrais e radiais, ruas convencionais, monorail

e esteiras rolantes (Roberto et al, 1957), metro (Guedes, 1957), e divisões

mais rígidas entre pedestre e automóvel. O centro de transporte (Rodoviária,

Ferroviária, Aeroporto ou ambos) foi destacado em vários planos e em alguns

deles com localização privilegiada no centro (Costa, 1991; Guedes, 1957), no

ponto mais alto do sítio (Milmann et al, 1957; Santos, 1957) ou no limite do

tecido urbano (Roberto et al, 1957, Dias et al, 1957).

Os setores foram definidos pelo

zoneamento que variou entre uma rígida divisão funcional (Santos, 1957;

Schroeder, 1957) e a incorporação de diferentes atividades numa mesma área

(Guimarães, 1957). Assim foram concebidos os espaços públicos e abertos e os principais

centros (Cívico, Administrativo Federal, Administrativo Municipal, Comercial,

de Negócios, Financeiros). O Centro Cívico ou Administrativo foi diferenciado

pela sua monumentalidade, incorporado ao restante da cidade por um ou mais

eixos monumentais ou uma grande área verde (Saraiva et al, 1957; Souza et al,

1957).

E a questão habitacional recebeu

interesse especial com inúmeras experimentações tipológicas. Casas geminadas

populares térreas (Guimarães, 1957), edifícios de 300 metros de altura (Levi et

al, 1957), apartamentos em prédios de diversos pavimentos (3, 4, 6, 10, 12,

etc), blocos residenciais de múltiplo uso, casas térreas ou assobradadas

(Kahir, 1957) foram as principais soluções. Geralmente essas casas mantinham

duas frentes, uma destinada ao passeio de pedestres (geralmente um parque) e a

outra fachada destinada ao transporte motorizado (geralmente ruas ligadas às

principais vias de circulação da cidade). Edifícios elevados sobre pilotis

(Guedes, 1957), mansões (Costa, 1991) e loteamentos convencionais (Schroeder,

1957) também foram considerados. Essas áreas eram articuladas a zonas

comerciais e de serviços. Em alguns casos houve separação entre classes sociais

(Palanti et al, 1957) ou entre padrões familiares (Guimarães, 1957) com

apartamentos apenas para solteiros em blocos separados do restante dos moradores

(Wilheim, 1957; Ghiraldini, 1957).

Os planos utilizaram instrumentos

legais para garantir o controle sobre a construção do empreendimento, para

propor formas de financiamento das obras (Milmann et al, 1957), garantia da

ocupação e uso do solo (Melo Saraiva, 1957), da diversidade e qualidade

arquitetônica (Camargo, 1957), da gestão dos espaços públicos (Wilheim, 1957),

ou formas de comercialização da terra (Roberto, 1957) através do financiamento

público e privado das construções. Buscavam evitar a especulação (Cascaldi et

al, 1957) ou agenciá-la (Palanti et al, 1957). Demonstravam uma proximidade

peculiar com as regras jurídicas e depositaram nas leis a estratégia de

garantia de efetividade das propostas.

As áreas verdes foram

solucionadas por cinturões de abastecimento (Ghiraldini, 1957), parques urbanos

(Wilheim, 1957) em áreas centrais destinadas às atividades esportivas, à

monumentalidade dos edifícios, sobretudo às sedes do poder. Em alguns planos, as

áreas verdes concentraram os principais investimentos (Palanti et al, 1957). E

a margem do lago e as nascentes dos rios foram tratadas com maior cuidado para

uma concepção preservacionista e de manutenção dos recursos naturais

(Guimarães, 1957).

As formas de expansão urbana ao

longo das décadas foram propostas por cidades e bairros satélites (Souza et al,

1957) e por cidades lineares ao longo das principais vias de acesso (Milmann et

al, 1957). As células inspiradas em cidades africanas (Roberto et al, 1957) e

as torres de 300 metros de altura (Levi et al, 1957) foram os casos mais

inusitados. Em outros, não houve área de expansão (Santos, 1957). A previsão

para a construção completa da cidade oscilou entre 7 anos (Roberto et al, 1957)

e 50 anos (Guedes, 1957; Ghiraldini, 1957).

Assim sucederam-se os planos,

cada qual com sua peculiaridade e concepção particular. Contradições e

oposições completam um quadro amplo e revelador dos diálogos entre tamanha

distinção e variedade de soluções. Ilustram, dessa forma, a permanência de um extenso

referencial de soluções e ideologias que conformam um panorama da formação de

cada equipe, dos principais objetivos por ela delineados e suas soluções

urbanísticas.

A análise da totalidade dos

projetos permite identificar um repertório, à época, atualizado à produção

urbanística internacional vanguardista, mas também que retomou conceitos

acadêmicos, mais ortodoxos e conservadores. Explicitam as referências e matrizes,

contudo articuladas a uma realidade nacional, portanto, reinterpretadas a

partir das necessidades locais. E amalgamadas pela inventividade autoral das

equipes afirmaram um sintoma nacional de identidade pela diversidade,

experimentação e articulação de posições, a priori, antagônicas. Por isso,

muitas soluções parecem ser anacrônicas em articular referências e

conhecimentos tão distintos, entretanto essa dualidade segue uma certa ordem

dialética nacional baseada na construção de algo novo.

Quadro da cultura urbanística brasileira: soluções e

componentes diversificados do tecido urbano

Diante do exposto e aprofundando

a análise sobre os projetos concorrentes e seus antecedentes, é possível

reconhecer a diversidade da cultura urbanística brasileira da primeira metade

do século XX pelas soluções e componentes que constituem as propostas para a

nova capital. E assim comprovar o argumento de que esses projetos estão

assentados sobre uma base dialética a partir da qual divergem/convergem

concepções e repertórios que se tornaram nas décadas seguintes exaustivamente

explorados nas cidades brasileiras. Para essa finalidade, optamos por uma

análise categorizada e baseada no tecido urbano, ou seja, ao mesmo tempo

agrupando alguns projetos por determinados critérios e destacando as

particularidades das soluções urbanísticas.

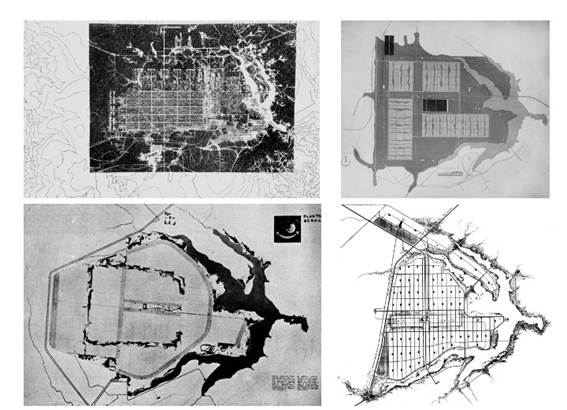

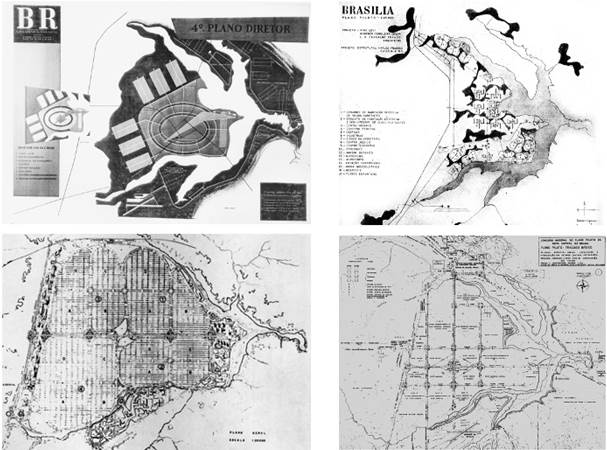

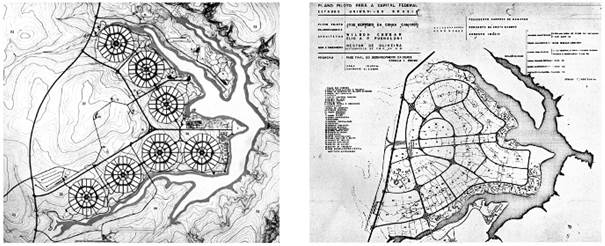

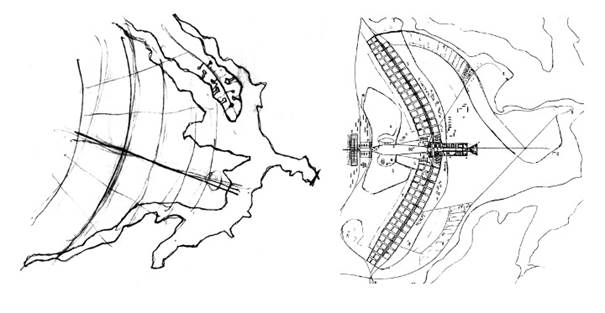

A equipe interdisciplinar de

Cascaldi partiu da leitura regional para definir o desenho urbano (Figura 2). A

nova capital deveria ser um centro regional com zonas específicas para as

atividades de interesse nacional. As demais zonas concentrariam essencialmente

os servidores públicos numa clara diferenciação entre o plano local e os

centros rurais. Esses, instrumentos do planejamento regional e responsáveis

pelo abastecimento da cidade, tiveram a mesma importância que os autores

atribuíram, por exemplo, à definição de setores específicos aos futuros

construtores da cidade.

O planejamento agrícola

referenciando o planejamento regional também foi uma das formas encontradas

pela equipe liderada por Ghiraldini (Figura 2). Em seu projeto as habitações

foram implantadas em unidades de vizinhança, a cidade foi dividida

funcionalmente, seu centro localizado no ponto mais alto do sítio, e as formas

de controle de expansão foram mantidas por cinturões verdes ao redor do limite

urbano. As zonas rurais sediaram equipamentos especiais valorizando o aspecto

comunitário das soluções urbanísticas.

O projeto da equipe de Wilheim

estruturou a cidade em diferentes centros vinculados a órgãos e edifícios

públicos, e em células residenciais (Figura 2). A predominância de diferentes

tipologias de áreas verdes e de estudos socioeconômicos e agronômicos dão a

dimensão das buscas interdisciplinares para a compreensão da cidade e foram

objeto de extenso caderno de levantamentos e recomendações sobre o distrito

federal.

Guimarães, por exemplo, antecipou

a questão da participação popular na elaboração de leis da cidade (Figura 2).

Seu plano alinhava-se a um interesse pela escala humana, o controle das

relações monumentais em praças públicas e um plano de produção agrícola e

proteção ambiental. Simultaneidade e diversidade de usos eram frequentemente

buscadas entre os espaços públicos e privados, com a predominância da habitação

como garantia da diversidade e do convívio cotidiano.

Figura 2. Propostas das equipes de Cascaldi e Ghiraldini

(acima) e das equipes de Wilheim e Guimarães (abaixo). Tavares, 2014.

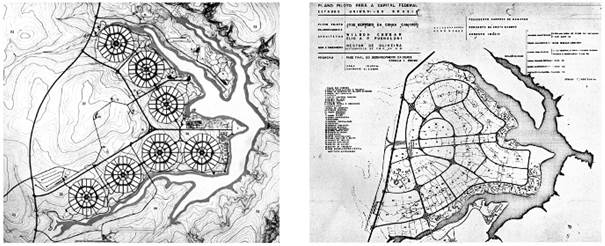

Figura 3. Proposta da equipe de M. M. M. Roberto e de José

Geraldo da Cunha Camargo. Tavares, 2014.

A polinucleação em células também

é exaustivamente explorada em outros dois projetos. O projeto dos irmãos

Roberto não só propôs uma cidade capital como definiu um modelo de cidade nova

a partir de sua organização celular, inicialmente em sete núcleos ligados entre

si por ruas e parques (Figura 3). Contrariando o modelo racionalista, propôs

uma nova organização política a partir de seu modelo de planejamento urbano. O

Centro Administrativo deveria estar no foco das sete células e estar implantado

às margens do lago.

Igualmente, Cunha Camargo definiu

uma capital estruturada em células, tendo como principal referência as

cidades-jardins de E. Howard. Adequando o traçado e as implantações à

topografia, buscou consolidar um planejamento social (Figura 3). A

descentralização seria garantida pela localização dos funcionários dos

ministérios no centro do plano e a localização da população proletária ao seu

redor, atendida por grandes equipamentos comunitários de lazer e serviços. Os

equipamentos de infraestrutura foram concebidos integrados ao restante dos

sistemas urbanos.

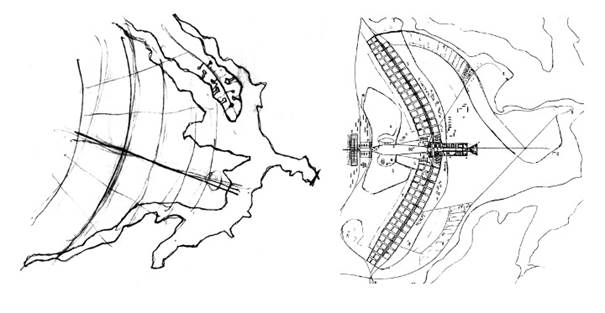

Proposta como um agregado de

referências, a capital de Dias e equipe foi concebida a partir de modelos

milenares, vanguardistas e acadêmicos. Estruturou-se a partir do coração da

cidade e das superquadras adequadas à topografia e constituídas de áreas verdes

em seu interior (Figura 4). As áreas verdes ao redor da cidade limitariam a

expansão dando suporte ao abastecimento e conformando qualidades cenográficas

ao projeto.

O plano de Sabóia Ribeiro também

foi implantado segundo a caracterização cenográfica mantendo certo

distanciamento do lago e se apropriando do ponto mais alto do sítio para o

início do traçado (Figura 4). Geometrizada, a definição do centro aproxima-se

das posturas barrocas nas quais a criação de visuais, a definição de eixos

perspectivos e o domínio da natureza contribuem para a qualidade estética da

cidade. As áreas habitacionais foram organizadas em unidades de vizinhança, o

entorno a partir do cinturão verde destinado ao lazer e produção agrícola. Para

a região, um planejamento de comunicação viária e de preservação das reservas

naturais. Os projetos de 1927 e de Almeida (1929) também exploraram traçados

similares para a conformação da cidade.

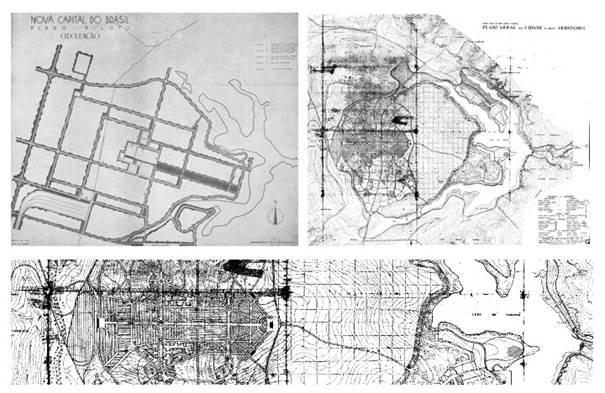

Pouco conhecida até então, a

equipe de Milmann estruturou o projeto sobre as unidades habitacionais

descentralizando e monofuncionalizando a cidade (Figura 5). Três setores

definiriam as principais funções, cabendo ao planejamento regional (cidades

satélites ao redor das rodovias) o controle e o financiamento do plano piloto.

A relação entre o ponto mais alto do sítio e o lago foi evidenciada pela

implantação. E seu traçado e seu zoneamento tiveram resultados muito próximos

ao projeto de Costa, o que pode ter contribuído para sua segunda colocação no

concurso, confirmando e legitimando o primeiro lugar.

Figura 4. Proposta da equipe de Dias e proposta de José

Otacílio de Sabóia Ribeiro com detalhe abaixo. Tavares, 2014.

O traçado linear também foi

abordado pela equipe STAM (Figura 5). O projeto definia alta concentração

populacional, expansão por núcleos na borda leste do lago, transporte

subterrâneo e grandes blocos residenciais cujas atividades térreas seriam

divididas por faixas etárias como forma de democratizar os usos da cidade.

No projeto de Palanti e equipe a

cidade foi proposta num grande parque verde em que o lago e as características

naturais foram privilegiados (Figura 5). A predominância do viário, do

zoneamento e das unidades plurifuncionais foram algumas das abordagens do plano

de diretrizes.

Um parque verde, monumental e de

expressão simbólica também foi um dos eixos estruturadores do projeto de

Saraiva e equipe (Figura 5). Juntamente dos setores habitacionais, o parque

integraria três núcleos geradores do projeto: Centro do Governo Federal, Zona

Industrial e Centro de Comércio e Centro Cívico dando suporte às habitações.

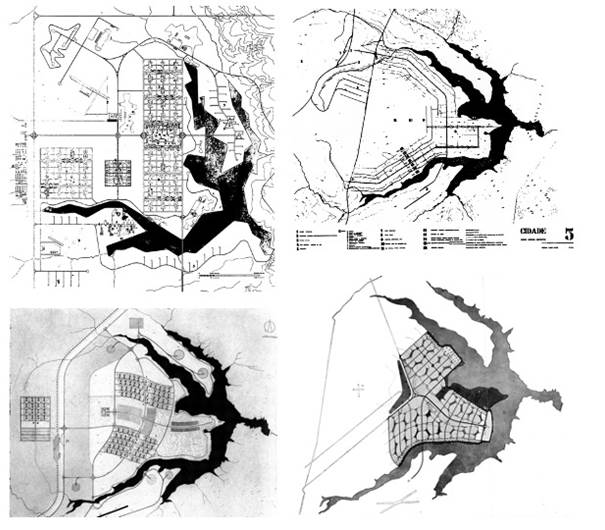

A questão estética garantiu, no

plano de Souza, uma importante área verde central (Figura 6). Entretanto, a

proposta fora organizada a partir da funcionalidade do zoneamento e da

eficiência das tecnologias empregadas na infraestrutura. Assim, o desenho

urbano buscou aproximar as habitações e os serviços e resolver os serviços

ancilares com novas tecnologias. Estudos de bacias hidrográficas, vetores de

circulação regional e territorial garantiram a integração da cidade com o

restante do Distrito Federal.

A abordagem tecnológica também

foi protagonista no projeto de Levi e equipe. Apesar de pouco mencionada,

apenas com tecnologias inovadoras as torres habitacionais de mais de 300 metros

de altura poderiam ser sustentadas naquele momento (Figura 6). Em cada torre,

um centro térreo garantia sua autonomia. Autônomo também seria o centro

administrativo, implantado junto ao lago. Nessa proposta, percebe-se a

importância do projeto arquitetônico na concepção urbana e a anunciação das

superestruturas como solução tecnológica para a cidade.

Figura 5. Propostas das equipes de Milmann e STAM (acima),

das equipes de Palanti e de Saraiva (abaixo). Tavares, 2014.

Se em Levi a simplicidade do

projeto urbano foi garantida pela sua verticalização, em outros o traçado

viário como estrutura da cidade buscou uma solução horizontalizada. No projeto

de Santos, por exemplo, a cidade foi sugerida como uma malha viária ortogonal,

hierarquizada tendo, junto ao lago, a demarcação do centro governamental (Figura

6). Em Schroeder, a nova capital reforçou os aspectos nacionalistas ao

representar, no traçado viário, a bandeira brasileira (Figura 6). Num modelo

fechado de cidade, o zoneamento substituiu qualquer forma de planejamento

futuro, e os equipamentos de infraestrutura urbana e as unidades habitacionais

ganharam destaque pelo seu posicionamento e relevância. Assim como ocorreu no

projeto de Kahir.

Landa e sua equipe propuseram um

projeto cuja matriz foi recorrente em outras propostas. Definindo um eixo

principal E-W e outros secundários no sentido N-S estruturou a cidade segundo a

necessidade de implantação dos serviços públicos (Figura 7). O projeto de

Costa, igualmente, partiu da leitura do sítio e da necessidade de um plano que

contemplasse o planejamento local em sua totalidade (Figura 7). Não abordou

diretamente as questões regionais ou territoriais, mas definiu um desenho

urbano, cujos elementos arquitetônicos e paisagísticos estão em pleno acordo

com o partido adotado. Uma cidade aberta, simétrica e definida por dois eixos

ortogonais.

Por fim, a maior evidência dessas

convergências e divergências ocorre entre três projetos: de Portinho (1936);

Lacombe, Reis e Firme (1955); e do próprio Costa (1957). Ambos apresentaram

implantações similares, não na morfologia do traçado, mas na interpretação do

sítio e na interlocução com os elementos naturais e com a disposição das

funções urbanas. A relação com o represamento das águas, a localização das

funções administrativas e residenciais, a valorização do cruzamento dos

principais eixos viários reforçaram um repertório técnico e estético. E

consolidou uma disciplina urbanística em diferentes campos de atuação dada a

diversificada origem profissional de cada um dos autores.

Figura 6. Propostas das equipes de Souza e de Levi (acima),

proposta de Santos e de Schroeder (abaixo). Tavares, 2014.

Com definições simples ou

complexas, restritas a planos locais ou regionais, o conjunto das soluções para

o tecido urbano é extenso. Elas guardam lógicas, desejos e ambições

diferenciadas, porém direcionadas a um único objetivo, o projeto de uma capital

federal. Esses ideais, por mais conflitantes que possam parecer quando da

comparação histórica, tornam-se coesos à luz de três principais elementos que

explicam esse processo de 30 anos de projetos: os projetos expuseram um

repertório atualizado à produção urbanística internacional, retomando conceitos

acadêmicos, vanguardistas e críticos; as referências e matrizes foram

incorporadas aos projetos sob uma adequação ao programa da nova capital e ao

contexto nacional, reinterpretadas a partir das necessidades locais; esse

processo foi conduzido, fundamentalmente a partir da inventividade autoral

definida em cada projeto. Ainda que um mesmo repertório fosse instrumentalizado

a um único objeto –a capital federal–, os resultados variaram em função das

peculiaridades atribuídas por cada autor, ou equipe de autores. E essa é a

unidade do conjunto.

Em certo momento as análises das

propostas soam anacrônicas em articular experiências e conhecimentos tão

distintos, entretanto essa dualidade segue a ordem dialética nacional, em que a

ordenação de um extenso e híbrido campo de conhecimentos desvenda um fazer

urbanístico a partir da concepção da nova capital. Assim os projetos denotam a

concepção de uma cidade ideal por seus espaços disciplinados e modernizantes,

ao mesmo tempo democráticos e agregadores. A cidade é compreendida como um

projeto único, fruto de planejamento e previsões, de certezas científicas e

crença na transformação da sociedade pelo urbanismo. O ponto alto de uma

parábola matemática que, nas décadas seguintes, passou à inflexão diante dos

impasses do mundo contemporâneo.

Figura 7. Proposta da equipe de Landa e proposta de Costa.

Tavares, 2014.

Crítica e historiografia: leituras em disputas e o traço

comum aos projetos

A crítica aos projetos de

Brasília, especialmente ao projeto vencedor de Lúcio Costa, foi recorrente. Foi

precedida pela disputa entre os Mudancistas e os Fiquistas que discutiam a

prioridade ou não da mudança da capital federal do Rio de Janeiro-RJ para um

novo Distrito Federal na região Centro-Oeste do país. E o debate teve no

político Carlos Lacerda (líder do partido União Democrática Nacional [UDN], e

opositor de Juscelino Kubistchek) a principal liderança pelas denúncias de

corrupção e altos gastos públicos. No campo da crítica do urbanismo, das artes

e da arquitetura, o Congresso Internacional Extraordinário de Críticos de Artes

realizado em 1959 (nas cidades de São Paulo-SP, Rio de Janeiro-RJ e de

Brasília-DF com construções não finalizadas) foi um marco internacional.

Organizado pelo crítico brasileiro Mário Pedrosa, o tema central foi Cidade

Nova - A Síntese das Artes.

No congresso, Bruno Zevi

destacou-se pela crítica ao plano piloto da nova capital considerando-o uma

reprodução dos princípios modernistas e, por isso, anacrônico aos anseios da

sociedade contemporânea (Congresso Internacional Extraordinário de Críticos de

Arte, 1959, pp. 20-23). A essas críticas sucederam as análises de Francisco de

Paula Dias de Andrade (Andrade, 1961) com uma abordagem pioneira sobra a nova

capital. Uma cidade sem alma, inóspita, sem esquina, que não proporciona a

casualidade e poderia ser culpada pelas doenças mentais de seus moradores. Suas

críticas –assim como as de Zevi– foram incorporadas pelo senso comum e

reproduzidas por estudiosos, especialistas e veículos de imprensa de massa de

forma genérica.

A historiografia, por sua vez,

buscou reconstruir a trajetória do planejamento e do urbanismo seminais da

capital federal pela história de Brasília. Sobre o projeto de Lúcio Costa,

foram identificadas a hegemonia do racionalismo técnico, dos princípios internacionais

dos CIAM’s e das matrizes europeias (Ficher, 1999, pp. 230-239; Scherer, 1978;

Leme, 1999, pp. 20-38) e uma diversidade ímpar que compõe as referências

urbanísticas (Gorovitz,1985). Segawa (1998) também ressalta as premências

modernistas, mas lembra das referências históricas mencionadas pelo próprio

Costa (a torre de comunicações, as técnicas milenares chinesas, as vielas

venezianas, as loggias, Piccadilly Circus, Times Square, Champs

Elysées e a Rua do Ouvidor). Yves Bruand (1981) destaca o projeto para

Brasília como a “apoteose do urbanismo brasileiro” reconhecendo a cultura

clássica renascentista dos teóricos italianos Alberti, Filarete e Scamozz no

projeto de Lúcio Costa.

A primeira análise do conjunto do

concurso é de Norma Evenson (1973), na qual avalia os sete projetos finalistas

insistindo no ideário moderno como principal chave para a compreensão dos

projetos. Yves Bruand (1981) também analisa os concorrentes com ênfase nos

finalistas e na reprodução dos argumentos do júri. Milton Braga (1999) retoma

uma análise aprofundada sobre os finalistas identificando as peculiaridades de

cada proposta à luz –e com destaque– da influência do edital nas soluções

apresentadas. Antonio Carlos Cabral Carpintero (1998) também havia promovido

leitura similar destacando alguns planos não classificados. E a exposição Brasil

1920 a 1950. Del Manifiesto Antropofágico a Brasilia, realizada em

Valência, em 2000, correlaciona os projetos finalistas à trajetória cultural

entre as décadas de 1920 e 1950 (Schwartz, 2002).

O catálogo Brasília: trilha

aberta (Governo do Distrito Federal, 1986), derivado da exposição em homenagem

ao 10o aniversário da morte de Juscelino Kubitschek, reuniu pioneiramente

imagens de 13 projetos (incluindo o de T. F. de Almeida, de 1929, e alguns

projetos apresentados no concurso). O catálogo foi seguido pelo estudo de Aline

Moraes Costa (2002) que ratifica as leituras precedentes da hegemonia

modernista nos projetos. A esses estudos seguiram publicações sobre a

arquitetura e o urbanismo (modernistas) nacionais reforçando substancialmente o

papel dos projetos do concurso como propagadores dos modelos internacionais e,

sobretudo, modernos (Bastos, Zein, 2010) resguardando suas relações com a

cultura nacional dos anos cinquenta (Wisnik, 2004, pp. 20-55).

Uma segunda vertente de estudos

vinculados à história da cidade e do urbanismo apresentou, cronologicamente

concomitante a essas análises, uma revisão a respeito dos projetos. Ficher,

Batista, Leitão e França (2003, s.p.) recuperam a diversidade de matrizes e

referências das propostas concorrentes no concurso apresentando uma leitura

atualizada sobre os participantes. Tavares (2000; 2004; 2014) ampliou a análise

para o conjunto dos projetos, incluindo os antecedentes. Inseridos numa nova

geração de pesquisadores, sobretudo relacionados a estudiosos e moradores de

Brasília, essas posições apontam para a necessidade da desnaturalização das

leituras hegemônicas, o questionamento das posições historiográficas, a

valorização das fontes primárias, o descortinamento das motivações ideológicas

que determinaram as leituras vigentes e a incorporação da crítica, do aspecto

cultural, técnico e social pela perspectiva histórica. Esse caráter

revisionista busca dar foco aos fatos e fenômenos pouco evidenciados e, para o

caso do concurso, inseri-lo num arco histórico mais amplo identificando seu fio

lógico.

E com produções mais específicas,

Tavares (2003), Sanches e Tavares (2010), Quintanilha (2022), por exemplo,

recuperam planos e trajetórias dos autores inserindo-os no panorama nacional e

internacional das referências urbanísticas. Essas reflexões optam pelo

aprofundamento do debate e pelo destaque das particularidades colaborando para

uma visão do mosaico que constituiu Brasília, distinta da visão de Brasília

como um bloco homogêneo. E os diálogos se ramificam por uma vertente inovadora

que não está delimitada ao período circunscrito do concurso, avançando por meio

de autores e grupos de autores (Holanda, 2002; Leitão, 2009; Brito, 2010),

antologias (Xavier, Katinsky, 2012; Fricová, 2017), pesquisas históricas

(Dernt, 2019), exercícios experimentais (Lassance, Saboia, Pescatori, Capillé,

2021) e crítica (Gorelik, 2021; Sobral Anelli, Koury, 2023) com leituras

contemporâneas sobre o(s) plano(s) na cidade, na metrópole, na região e na

história.

A partir desses estudos, foi

possível aprofundar no repertório de soluções técnicas, no debate crítico da

modernidade e no reconhecimento do estreito círculo profissional, das poucas

escolas profissionais e das instituições de classe que permitiram a circulação

de ideias que influenciou a maior parte das soluções propostas. Assim, para

além da história dos vencedores, é possível identificar um traço comum dentro

da diversidade dialética que marca a totalidade dos projetos.

A incorporação dos fatores

técnicos a princípios estéticos resultou em soluções baseadas na valorização da

topografia como base para a implantação das redes e sistemas que estruturam a

cidade. A ligação entre o ponto mais alto do sítio às bordas do lago permitia a

instalação das redes de saneamento e a criação de um grande vetor de redes

técnicas, como de circulação, distribuição de água, afastamento de resíduos,

etc. A criação de uma faixa arqueada seguindo as curvas de nível da topografia

e, portanto, quase ortogonal ao vetor principal permitia a implantação do maior

adensamento de edificações sem grandes movimentos de terra. Assim, os dois

eixos E-W e N-S responderiam com simplicidade técnica e valorização estética às

condições do sítio e à demanda de uma infraestrutura urbana compondo um símbolo

federal.

Essas soluções resultaram em

implantações ou traçados muito similares entre os concorrentes, afinal os

autores dispunham de um repertório formal em comum e buscavam soluções para um

mesmo problema diante de um mesmo sítio geográfico. A célebre solução do

traçado da cidade baseado em dois eixos ortogonais principais utilizada por

Lúcio Costa foi repetida pelos seus colegas concorrentes com maior ou menor

evidência por representar a forma mais natural e tecnicamente lógica para se

resolver serviços básicos. O sítio relativamente plano e a conformação em arco

insinuada pelo lago e pelas curvas de nível permitiram liberdades formais que

possibilitaram variações a partir dessa solução. Esse traço comum na

implantação da cidade, sem afetar a diversidade das referências, confirma uma

coerência do conjunto dos projetos que, como veremos a seguir, colabora na

síntese dos aspectos culturais da identidade nacional.

Conclusões: projetos dialéticos

Porque abordar os projetos para a

nova capital a partir de seus referenciais? Primeiramente, porque essa

abordagem proporciona desvendar as particularidades de cada proposta e, em

segundo lugar, porque essa abordagem confere uma análise sobre o papel da disciplina

urbanística e arquitetônica na formulação de um projeto de nação. Ao analisar a

totalidade dos projetos é possível compreender melhor a cidade de Brasília, sua

trajetória e sua vocação urbanística desvendando seu papel na cultura nacional

pelo planejamento urbano e regional.

As transformações sociais,

econômicas e artísticas desse período definiram alguns conceitos predominantes,

como a evidência da industrialização do país, a sua integração territorial e a

oposição aos problemas urbanos decorrentes da não adaptação das cidades face ao

êxodo rural. Esses catalisadores sociais provocaram, no conjunto dos planos,

uma enfática postura em negar os padrões vigentes dos grandes centros. Não

foram poucas as vezes em que as propostas assumiram um papel contestador aos

modelos consolidados usando da oportunidade de concepção da nova capital como

instrumento para provar novas propostas e teorias.

No geral, a crença no

planejamento urbano como forma de transformar a sociedade vigorou em algumas

décadas anteriores, mas nos anos 1950 essa mentalidade tomou grandes

proporções. Talvez um dos fatores responsáveis tenha sido a forte presença

política dos arquitetos e urbanistas no cenário das discussões sociais fazendo

par ao lado das autoridades nacionais como prefeitos, governadores e

presidentes. Nesse período foi comum pensar a cidade como um organismo

completo, cujo planejamento exigia desde a macro definição de seus setores até

a quantificação e localização de armarinhos, barbearias e padarias numa escala

micro de planejamento. E essas definições, na sua maioria, eram propostas

segundo uma forte conotação social na qual prevalecia a busca da igualdade para

todas as classes sociais.

Condição que nos permite enunciar

duas suposições. A primeira leva em conta as intenções e soluções dadas por

cada projeto para os problemas identificados e para as peculiaridades do sítio,

portanto expõe com clareza a existência de diferentes matrizes a partir de uma

mesma condição, com lógicas e partidos projetuais distintos entre si, quando

não contraditórios. A segunda decorre da compreensão pelo conjunto que permite

registrar as diferentes matrizes, mas também os pontos em comum na diversidade.

Ambas as suposições possibilitam justificá-los (os projetos) pela dialética,

seja na lógica interna de cada projeto, seja no conjunto, onde aparecem as

contradições entre os localismos e cosmopolitismos, nacionais e estrangeiros,

acadêmicos e vanguardistas. Comprova, portanto, a perspectiva análoga à de

Antonio Candido da consolidação de um símbolo nacional por expressar e reforçar

as principais características da sua modernidade.

Então, não nos parece, diante da

análise de todos os projetos existentes para Brasília, que haja a certeza do

predomínio de um urbanismo estritamente racional, vinculado a uma única postura

internacional. Há, porém, a certeza da solidificação de um ideário urbanístico

nacional ao longo do século XX confluindo nas cinco primeiras décadas para um

repertório comum e abrangente no meio profissional, responsável pela condução

de um modo peculiar do urbanismo brasileiro. E que se propagará de forma ora

instrumentalizada, ora crítica na construção das cidades brasileiras.

O projeto vencedor, talvez, seja

a grande evidência dessa postura. Para além dos argumentos do júri de uma

proposta simples e exequível, ao nosso ver o que garantiu a primeira colocação

ao projeto de Lúcio Costa tenha sido o fato de que este seja o projeto que

explorou com maior força essa dialética. Não se trata, aqui, de legitimação da

decisão dos membros do júri, mas do reconhecimento do argumento do arquiteto

que os convenceu. Porque, de forma sublime e radicalmente dualista, afirmou um

modo de fazer arquitetura e urbanismo condizente à cultura urbanística nacional

do seu período. E contribuiu para a identidade nacional a partir da sua

expressão dialética ao equilibrar o caráter histórico ao debate vanguardista;

contrapondo o local ao internacional; apropriando-se de soluções acadêmicas,

bem como da atualização técnica e estética. E o próprio traçado da cidade

sintetiza essa dialética pelo diálogo entre os opostos. Dois eixos contrapostos

sobre os quais se estruturam a cidade e sua força simbólica de capital federal,

sempre tensionados funcionalmente, mas buscando um equilíbrio formal. E talvez

por essa singularidade, Lúcio Costa assinou o projeto com seu nome por extenso

encerrando, enfim, a prática que até então mantinha de subscrever seus

trabalhos apenas com as iniciais L.C., como fazia Le Corbusier. Assim, afirmava

não só a autoria do projeto, mas a autenticidade da sua trajetória.

Esse radicalismo respondeu com

clareza aos aspectos da formação nacional expressos no processo de

transferência da capital político-administrativa ao longo de aproximadamente 60

anos, nos quais se formulou um projeto de nação. Por isso a importância de sua

consolidação como centro geográfico e equidistante das demais capitais

estaduais; estratégia regional de desenvolvimento do interior do país; fato

geopolítico; estrutura urbana para sediar funções político-administrativas;

exemplar da modernidade (muito mais que do modernismo); e lugar de novas formas

de moradia, de vida pública e privada. Aspectos que se confrontam com as

dinâmicas migratórias que sua construção ensejou, com a repressão sobre os

trabalhadores da sua obra, com os impactos ambientais decorrentes de sua

implantação e com a descontrolada metropolização marcada pela segregação social

e pelas desigualdades regionais entre plano piloto e cidades-satélites.

A identidade nacional com a

qual Brasília colabora para sua consolidação assenta-se sobre uma base

extremamente conflituosa e contraditória que não é exclusividade de Brasília,

mas das cidades brasileiras. E por isso Brasília não é uma metáfora, mas parte

organicamente amalgamada do processo de urbanização latino-americano. É ela

própria a contradição que a partir da dialética busca diálogos nos opostos. Uma

esplanada de 2,5 km liga o burburinho informal da plataforma rodoviária à

formalidade da Praça dos 3 Poderes. Foi esse desenho que –nas palavras do seu

autor– buscou conciliar o sonho arquissecular aos ideais contemporâneos de uma

cidade. E que aponta para leste abrindo-se para as águas do lago Paranoá

saudosa do litoral por onde se iniciou a urbanização brasileira, insumo e base

desses antagonismos.

O presente artigo relaciona-se aos seguintes projetos de

pesquisa:

Processo 2022/01583-9. Fundação de

Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP)

Processo 307498/2023-9. CNPq,

Modalidade PQ, Nível

Referências

Albuquerque, J. P. C. de. (1958). Nova Metrópole do

Brasil (Relatório Geral de sua localização). SMG, Imprensa do Exército.

Almeida, T. F. (30 de maio de 1930). Ideal em Marcha -

Brasília: A Cidade Histórica da América. A Ordem.

Andrade, F.

de P. D. de. (1961). A Organização do espaço e do tempo em Brasília.

[Tese de Livre Docência não publicada]. Escola Politécnica, Universidade de São

Paulo, São Paulo.

Arquitetura e Engenharia (1956), 41, s.p.

Bastos, M. A. J. e Zein, R. V. (2010). Brasil:

arquiteturas após 1950. Perspectiva.

Braga, M. L. A. (1999). O Concurso de Brasília: Os 7

Projetos Premiados. [Dissertação de Mestrado não publicada]. Faculdade de

Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo.

Brasil. (1956). Edital para o Concurso Nacional para o

Plano Piloto da Nova Capital do Brasil. Acervo NOVACAP.

Brito, J. D. de. (2010). De plano piloto a metrópole:

a mancha urbana de Brasília. Ed. do Autor.

Bruand, Y. (1981). Arquitetura contemporânea

brasileira. Perspectiva.

Camargo, J. G. da C. (1957). Brasília - Plano Piloto.

Acervo particular.

Candido, A. (1980). Literatura e Sociedade: estudos de

teoria e história literária. Nacional.

Carpintero, A. C. C. (1998). Brasília, prática

e teoria urbanística no Brasil 1956 – 1998. [Dissertação de Mestrado não

publicada]. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo.

Cascaldi, C., Artigas, V., Cunha, M.

W. V. da, Almeida, P. de C. (1957). Futura

Capital Federal – Brasília. Acervo particular.

Comissão de Estudos para Localização da Nova Capital do

Brasil. (1948). Relatório Técnico.

Congresso Internacional Extraordinário de Críticos de

Arte, Brasília-São Paulo-Rio de Janeiro (1959).

Anais.

Costa, A. M. (2002). (Im)Possíveis Brasílias – os

projetos apresentados no concurso do plano piloto da nova capital federal.

[Dissertação de Mestrado]. Instituto de Filosofia e Ciências Humanas,

Universidade de Campinas. https://repositorio.unicamp.br/acervo/detalhe/257480

Costa, L. (1991). Plano Piloto para Brasília. In L.

Costa. Brasília, cidade que inventei.

Costa, L. (1995). Registro de uma Vivência.

Empresa das Artes/UnB.

Cruls, L. (1894). Relatório da Comissão Exploradora do

Planalto Central do Brasil. H. Lombarts & C.

Derntl, M. F. (2019). Brasília e seu território: a

assimilação de princípios do planejamento inglês aos planos iniciais de

cidades-satélites. Cadernos Metrópole, 22(47), 123–146. https://doi.org/10.1590/2236-9996.2020-4706

Dias, R. L., Arantes, B. e Luna, H. de. (1957). Plano

Piloto para a Futura Capital do Brasil. EPUC - Engenharia Arquitetura,

4.

Donald J. Belcher and Associates. (1957). O

relatório técnico sobre a nova capital da república. Imprensa

Nacional.

Evenson, N. (1973). Two Brazilian

Capitals. Architecture and Urbanism in Rio de Janeiro and Brasília.

Yale University Press.

Ficher, S., Batista, G. N., Leitão, F., França, D. A. de.

(2003). Brasília: Uma História de Planejamento. In ANPUR, X Encontro

Nacional da ANPUR. Belo Horizonte: ANPUR, s.p.

Ficher, S. (1999). Brasília e Seu Plano Piloto. In M. C.

S Leme. Urbanismo no Brasil 1895-1965 (pp. 230-239). FUPAM, Studio

Nobel.

Escolhido o plano-piloto que norteará a construção de

Brasília (16 de março de 1957). Folha da Manhã.

Fricová, Y. (Ed.). (2017). Brasília - Mesto Sen.

Titanic.

Ghiraldini, M. (1957). Plano Piloto para Brasília.

Habitat Editôra Ltda.

Gorelik, A. (2021). Brasília no espelho do planejamento. Paranoá,

14(29). https://doi.org/10.18830/issn.1679-0944.n29.2021.04

Gorovitz, M. (1985). Brasília, uma questão de escala.

Projeto.

Governo do Distrito Federal. (1986). Brasília:

trilha aberta, Brasília. GDF.

Guedes, J. (1972). Considerações sobre o Planejamento

Urbano – A Proposta de Plano de Ação Imediata de porto Velho [Tese de

Doutoramento não publicada]. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade

de São Paulo.

Guimarães, P. P. (1957). Plano Piloto da Nova Capital

do Brasil. Acervo particular.

Holanda, F. de. (2002). O espaço de exceção.

Editora Universidade de Brasília.

Landa, H. O. Depoimento concedido para Jeferson Cristiano

Tavares, Rio de Janeiro, 26 de julho de 2001.

Lassance, G., Saboia, L.,

Pescatori, C., Capillé, C. (2021). Cidade pós-compacta: estratégias de

projeto a partir de Brasília = Post-compact city: design strategies from

Brasilia. Rio Books.

Le Corbusier. (1989). Carta

de Atenas (Trad. por Rebeca Scherer). Edusp.

Le Corbusier. (1989). Le Corbusier (Direção de

Maria Irene Szmrecsányi e tradução de Rebeca Scherer). S.e.

Leitão, F. (Org.). (2009). Brasília 1960-2010:

presente, passado e futuro. Brasília: Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente.

Leme, M. C. da S. (Org.). (1999). Urbanismo no Brasil

1895-1965. FUPAN, Studio Nobel.