Artículos REGISTROS, ISSN 2250-8112, Vol. 20

(1) enero-junio 2024: 99-113

ark:/s22508112/mbq3dhnvo

La imagen del

desarrollo en las sedes administrativas de industrias estatales. Los casos de Colombia, Argentina y Brasil

The

Image of Development in the Administrative Headquarters of State Industries. Colombia,

Argentina and Brazil as case studies

Camila Costa

Instituto de Teoría e Historia

Urbano-Arquitectónica (INTHUAR), Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo.

Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, Argentina

Resumen

La promoción de

la industria en ramas básicas (petróleo, acero, celulosa, entre otros) fue una

de las premisas en las que coincidieron los gobiernos de los países

latinoamericanos durante las décadas de 1950 y 1970 del siglo XX para

equipararse con las naciones desarrolladas. El estudio selecciona tres obras

estatales que alojan las actividades administrativas de este tipo de industrias

y que son sede de las empresas en ciudades centrales. A través de la revisión

de la literatura, los edificios de Ecopetrol (Colombia, sede Bogotá), SOMISA

(Argentina, sede Buenos Aires), y Petrobras (Brasil, sede Río de Janeiro)

permiten reflexionar sobre las nuevas demandas que el desarrollismo como modelo

político-económico impuso a la disciplina proyectual. Nuevos modos de gestión

de la obra pública como los concursos, la inserción urbana de los

edificio-sede, la construcción industrializada, la promoción del uso de ciertos

materiales, y nuevas formas de proyecto se tensan en la búsqueda de representar

al nuevo “Estado empresario”, representante de naciones que anhelaban ser progresistas,

desarrolladas y autosuficientes. Permite a su vez indagar en las

coincidencias y divergencias, formales y materiales, de la tipología

arquitectónica de edificio en altura dentro del periodo de estudio, así como

ilustrar la manera en que la modernidad se estaba estableciendo en el

continente.

Palabras clave: arquitectura,

Estado, concursos, industrialización

Abstract

Promoting

industry in basic sectors (such as oil, steel, cellulose, among others) was one

of the premises on which the governments of Latin American countries agreed

during the decades of the 1950s and 1970s of the 20th century to

catch up with developed nations. The study selects three state-owned buildings

that house the administrative activities of these types of industries and serve

as headquarters for the companies in central cities. Through the review of

literature, the buildings of Ecopetrol (Colombia, headquartered in Bogotá),

SOMISA (Argentina, headquartered in Buenos Aires), and Petrobras (Brazil,

headquartered in Rio de Janeiro) allow for reflection on the new demands that

developmentalism as a political-economic model imposed on the design discipline.

New modes of public work management such as competitions, the urban integration

of headquarters buildings, industrialized construction, the promotion of

certain materials, and new project forms are strained in the search to

represent the new "business State", representative of nations that

longed to be progressive, developed, and self-sufficient. It also allows for an

investigation into the similarities and divergences, both formal and material,

of the architectural typology of high-rise buildings within the study period,

as well as illustrating how modernity was being established on the continent.

Keywords:

architecture, State, competitions, industrialization

Introducción

Entre las décadas de 1950 y 1970

del siglo XX, en un marco de inestabilidad política, los países

latinoamericanos recibieron, por parte de organismos internacionales como por

ejemplo la Comisión Económica para América Latina (CEPAL),1 premisas

y condiciones que se proponían equipararlos con las naciones desarrolladas.

Estos mandatos adquirieron diferente peso y características en cada región

latinoamericana, en un periodo histórico donde se sucedieron simultáneamente

gobiernos democráticos y de facto, muchas veces en contextos de

violencia. Sin embargo, dichas condiciones de producción dieron lugar a un

despliegue importante de obras estatales de arquitectura e infraestructura para

el desarrollo que se materializó en cada país con mayor o menor grado de

coincidencia en los programas y los medios constructivos (Müller et al, 2018).

Desde equipamiento productivo hasta plantas fabriles e infraestructura de

transporte, son temas constructivos vinculados estrechamente al proceso de

industrialización que se estaba llevado adelante por esos años y de los cuales

empezaban a participar activamente los arquitectos (Costa, 2023).

Ciertos programas de arquitectura

e ingeniería pasaron a tener mayor relevancia en países latinoamericanos a

diferencia de épocas anteriores. Centrales hidroeléctricas y nucleares, sedes

de empresas estatales, aeropuertos, estaciones de ómnibus entre otras

construcciones, eran ya conocidas en estas latitudes (en algunos casos) pero

por estos años adquieren una escala mayor, y aumenta la cantidad de obras

construidas, que a su vez se caracterizaron por la utilización de tecnologías y

materiales particulares.

Si bien el desarrollismo como

modelo teórico orientador de las políticas implementadas, tuvo diversos

orígenes tanto en Latinoamérica como al interior de cada una de las naciones

(García Bossio, 2014), una de las premisas “para alcanzar el desarrollo” era

lograr la autosuficiencia energética e impulsar la industria base (es decir el

petróleo, el papel, el acero, entre otros). Por lo cual las formas de

intervención del Estado, que hasta ese momento se habían orientado a una

decidida asistencia social, mudaron a una planificación económica realizada en

función del crecimiento y desarrollo de la industria. En este sentido se

promovió la radicación de capitales extranjeros a través de políticas públicas2

y se crearon empresas (estatales y mixtas) que fueron vinculadas a las ramas de

la petroquímica, la metalurgia y el papel, entre otras. En Argentina

particularmente, entre 1959 y 1962 se privatizaron numerosas empresas del

Estado, pero esto no significó un retiro del Estado en esas áreas, ya que, en

muchos casos, los capitales extranjeros no alcanzaron a cubrir las demandas y

aquél tuvo que asociarse con el sector privado para sostener el funcionamiento

de muchas de ellas (Belini y Rougier, 2008).

En algunos casos la gestión de

dichas empresas requirió de edificios sede que alojaran las funciones

administrativas en los núcleos urbanos y representaran el progreso de lo que

los autores dieron en llamar el nuevo “Estado empresario”. Mientras en las grandes

ciudades del mundo surgían rascacielos que simbolizaban el poder económico de

las compañías (Villate, 2008), en Latinoamérica, el fenómeno de los nuevos

cordones industriales y la implantación de grandes complejos fabriles como es

el caso de ALUAR (Aluminio Argentina) en Puerto Madryn, la refinería Pasqualini

(Canoas, Brasil) o la planta de Papel Prensa SA en San Pedro (Buenos Aires,

Argentina) tuvo su correlato en el centro de las capitales con la creación de

edificios que replicaban el protagonismo de dichas plantas fabriles en la

periferia (Liernur, 2001). Qué características adoptó esta presencia en los

entornos urbanos de las ciudades capitales y cómo se materializó dicha imagen

empresarial se intentará precisar al final del artículo.

Desde fines del siglo XIX la

tipología de edificio en torre o rascacielos se desarrolló en Estados Unidos

con numerosos ejemplos que sirvieron de modelo a los arquitectos

latinoamericanos. Si bien en sus inicios fue una tipología resistida, en

general por motivos estéticos (Malecki y Bonicatto, 2023), los profesionales

que aceptaron la tendencia tuvieron tempranos vínculos con este país. Edificios

como la torre Metropolitan Life Insurance (1909, Napoleon Le Brun), el Chrysler

Building (1928, William Van alen) o el Empire State (1930, Shreve, Lamb y

Harmon), ofrecieron aspectos innovadores como la esbeltez, los remates

análogos, y cerramientos rígidos con muros pantalla, respectivamente (Villate,

2008). Tanto si se refiere a cuestiones tecnológicas como de imagen, la

exploración de la materialización de edificios en altura no escapa al ambiente

latinoamericano.

Este estudio selecciona tres

obras que alojan las funciones administrativas de las industrias promovidas por

esos años y que son sede de empresas en ciudades centrales. Los casos elegidos

son los edificios de Ecopetrol (Colombia, sede Bogotá), SOMISA (Argentina, sede

Buenos Aires), y Petrobras (Brasil, sede Río de Janeiro). Todos proyectados por

reconocidos estudios de arquitectura de la época y en el caso de los últimos

dos, a través de una modalidad con gran impulso en este periodo: los concursos

públicos.

Mediante la revisión de la

literatura (historia de la arquitectura e historia económica), los casos de

estudio permiten reflexionar sobre las condiciones de producción de la

arquitectura en esos años (contextos políticos turbulentos) así como las

demandas que el desarrollismo impuso a la disciplina de proyecto. Éstas últimas

tuvieron que ver con las nuevas formas de gestión de la obra pública (vínculos

del Estado con oficinas privadas de arquitectura), la inserción de este tipo de

edificios en la escala urbana, la construcción industrializada, la promoción

del uso de ciertos materiales (hormigón armado, aluminio, acero), y las nuevas

formas de proyecto (teoría de los sistemas, brutalismo, etc.) en la

búsqueda de representar naciones que se pretendían progresistas, desarrolladas

y autosuficientes.

Colombia – Edificio Ecopetrol (Bogotá, 1954-1958)

Luego del acontecimiento llamado

“Bogotazo”, ocurrido en 1948, en Colombia se generalizó un estado de tensión

política, social y religiosa, que se agudizó con el intenso traslado de

inmigrantes campesinos hacia las ciudades. Este periodo es denominado “La

Violencia”, justamente por incluir crímenes y persecuciones dentro del contexto

de una guerra civil no declarada. Con poseterioridad a estos hechos, la

economía de Colombia, basada principalmente en la exportación de café, comenzó

a virar sus recursos al financiamiento de ciertos sectores industriales

(vinculados a la producción de base) y los gobiernos democráticos recibieron

fuertes presiones de la Asociación Nacional de Industrias para sostener el

proteccionismo de dichos sectores (Sáenz Rovner, 2002). Una de las empresas

creadas por el Estado en esta fase es la compañía mixta Ecopetrol, fundada en

1951 luego de la reversión de la Concesión de Mares.3

El edificio para la empresa

colombiana de petróleos es una obra del estudio de arquitectura Camilo Cuéllar,

Gabriel Serrano y José Gómez, quiénes también diseñaron la planta de

producción. El equipo comenzó a trabajar en los años 30 con Serrano a la cabeza

de los proyectos, Gómez dirigiendo los aspectos constructivos y Cuellar

encargado de la administración (Giovannardi y Parma, 2019). A este grupo

exitoso, se le suma el ingeniero italiano Doménico Parma con el desarrollo del

sistema “reticular celulado”, y así se posicionan como el estudio más solícito

de los años 50 y 60 en Colombia, con hasta 50 obras en simultáneo.

El edificio de Ecopetrol está

localizado en el centro de la ciudad, y es uno de los primeros edificios en

adoptar la tipología exenta, sobresaliendo en la homogeneidad del barrio de

construcciones bajas entre medianeras de principios del siglo XX. El estudio de

arquitectura era reconocido por su habilidad para resolver situaciones urbanas

novedosas (Téllez, 2018). Al día de hoy las parcelas aledañas también están

ocupadas por edificios exentos, formando un eje de edificios en altura que se

contrapone al tejido bajo preexistente y revelando que la obra para Ecopetrol

inició una tendencia en esa parte de ciudad.

El edificio también se destacó

por ser uno de los primeros proyectos de esta índole en implantarse en medio de

zonas verdes, dado que, del otro lado, la trama se integra con el parque

nacional “Enrique Olaya Herrera”, generando para ese entonces una innovadora

concepción del espacio público.

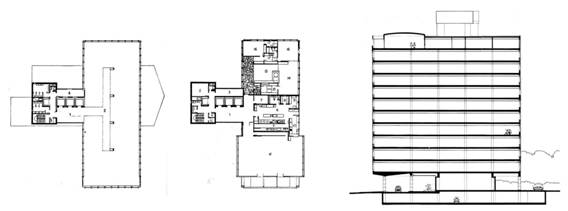

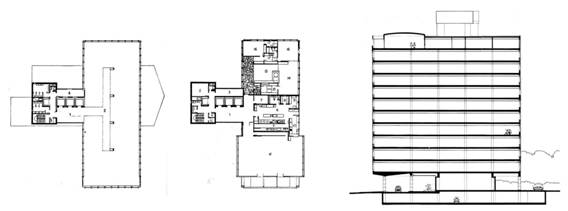

El programa consistió en 12188 m2

distribuidos en 13 pisos y subsuelo para 45 autos, subestación de energía,

tanque y equipos. En la planta baja se ubicaba el ingreso del público y el

banco; hasta el piso 11 se desarrollaban las oficinas; y en los dos últimos

pisos se localizaron la cafetería y departamentos para visitantes.

El edificio está compuesto por

dos cuerpos formando una “T”, con un cuerpo central que aloja el núcleo

circulatorio vertical. Su estructura de hormigón armado fue requerida como

condición por la firma y resultó muy avanzada para la época. La misma está conformada

por cuatro pilares centrales, elaborados en el sistema reticular celulado y

sostenidos a lo largo de todos los bordes externos por gruesos y esbeltos

pilares colocados en la fachada. Dicho sistema (RET-CEL), inventado y patentado

por Parma, consistía en un piso de células prefabricadas de hormigón, huecas y

cuadradas, espaciadas a 10 cm entre sí para crear vigas armadas entre ellas

(Vargas 2012, citado en Villate, 2018). Para difundir su uso, el ingeniero

elabora un manual, en el que se explica el sistema de análisis y cálculo

“alcanzando una aproximación razonable y controlada” (Parma, citado en

Giovannardi y Parma, 2019).

El afamado sistema dio lugar a

una tipología de fachada estructura o tipología de tubo (Villate, 2018) que da

libertad a las resoluciones de planta (Figura 1). A su vez, la obra adquirió

reconocimiento por un estudiado uso del color en las superficies exteriores,

así como una interesante configuración de volúmenes en el remate superior (Cruz

y Pulgarín, 2017).

Si bien en 1962, en la

adjudicación del Primer Premio Nacional de Arquitectura, se ponderó la

originalidad de la obra, Tellez Castañeda (1999) explica que “su mérito, como

el de la casi totalidad de las obras importantes de arquitectura en el siglo XX

en Colombia, estriba en ser una inspirada adaptación colombiana de las ideas

surgidas en otras latitudes”. En este caso el edificio Lever House, en Nueva

York, de la firma Skidmore, Owings & Merrill, (1949-51), ejerció una

especial influencia, y de ahí surge el diseño de un acceso principal en primer

piso enmarcado por un vacío con pilotes aislados, el cual es uno de sus rasgos

más notables. (Figuras 2 y 3).

Según Murcia (2015), la

arquitectura moderna en Colombia tuvo un fuerte desarrollo entre 1945 y 1960,

paradójicamente cuando asistía al mencionado clima de violencia e intolerancia

dentro de un gobierno conservador y reaccionario. A su vez, Arango (1990)

plantea que a finales de los años 50 del siglo XX se perfilaron dos corrientes

arquitectónicas antagónicas: la primera enfrentaba los grandes retos de la

tecnología (vivienda en altura y sistemas constructivos prefabricados y

económicos). En ella los aspectos formales quedaban supeditados a la eficiencia

y, según la autora, era la arquitectura de las grandes empresas y organismos

oficiales. La segunda, autodenominada “topológica” u “organicista”, propendía

por una arquitectura basada en una tecnología realista y accesible que

utilizara procedimientos artesanales de la construcción tradicional,

adecuándose al terreno y al clima y reivindicando los aspectos estéticos y

formales (por ejemplo, el uso del ladrillo). La autora plantea que hacia 1960

estas posturas se imbricaron e influenciaron mutuamente, por lo que no sería

prudente encuadrar al edificio de Ecopetrol en alguna de estas corrientes, dado

que su tecnología fue de avanzada para la época, pero su implantación promovió

el desarrollo del entorno natural con el cual limita actualmente. El edificio

fue declarado monumento nacional en 1995 y bien de interés cultural en 2005.

Figura 1. Edificio Ecopetrol. Plantas y corte longitudinal.

Archivo fotográfico Cuellar Serrano y Gómez, citado en Ecopetrol “Contrato de

consultoría NO. 3013660. Formulación y adopción del plan parcial de renovación

urbana del centro empresarial ECOPETROL (CEE)

Figura 2. Edificio

Ecopetrol. Vista a escala peatonal. Sitio CUSEGO. Recuperado de: https://www.cusego.co/1950-a-1970

Figura 3. Edificio Ecopetrol. Vista de la fachada posterior.

Google Earth © 2024 (Fecha de la imagen: 06/2023)

Argentina – Edificio SOMISA (Buenos Aires, 1966-1977)

La situación económica y política

argentina que acompañó este periodo fue intermitente: con momentos de avance

económico y de retroceso, con gobiernos democráticos y gobiernos militares, a

veces cargados de violencia. Las premisas económicas adoptadas a principios de

los años 30 del siglo XX referidas a la industrialización por sustitución de

importaciones, se potenciaron en la década del 50 dando un nuevo giro a ese

proceso y promoviendo la industria pesada. Sector que no llegó a desarrollarse

del todo pues nunca dejó de depender de inversiones, insumos y tecnologías

extranjeras (Fanjzylber, 1983; Ferrer y Rougier, 2010). Pero que, como indica

Liernur (2015), colocó a la arquitectura frente a nuevas condiciones de

modernización (nuevos procesos productivos, medios de transporte, materiales y

burocratización).

La empresa SOMISA (Sociedad Mixta

Siderúrgica Argentina) se creó en 1947 pero su planta de fabricación recién fue

construida en 1960. A mediados de esa década fue requerida su sede social en

Capital Federal y para ello se llamó a concurso público. Dos premisas del

concurso lanzado en 1966 eran que el edificio tuviera carácter de símbolo y que

fuera construido enteramente en acero (Schere, 2008). El ganador del concurso

fue el estudio de arquitectura de Mario Roberto Álvarez (MRA) que desarrolló un

edificio con 8 subsuelos, planta baja, 13 pisos y helipuerto en la azotea.

Un terreno en esquina fue el

elegido para alojar la sede empresarial. En lo que refiere a su implantación,

Waisman hablaba de las condiciones de la “obra en el entorno”, y cómo su

impacto urbano dependía de varios factores (escala y frecuencia de aparición).

Para el caso de SOMISA y otros edificios de MRA, la autora reconocía que aún se

mantenían al límite de “destrozar” (sic) los tejidos urbanos, logrando “aportar

orden, limpieza y claridad al perfil ciudadano” (Waisman, 1974, p. 39).

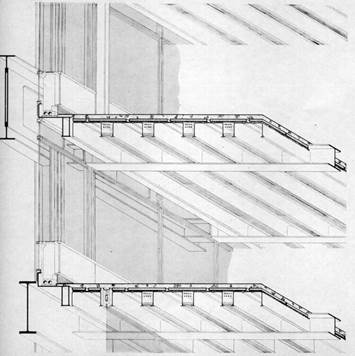

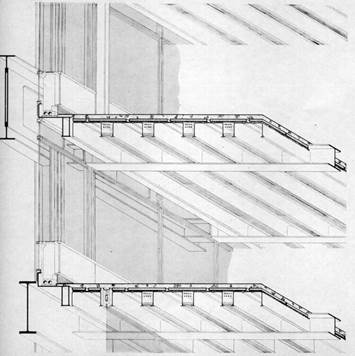

Estructuralmente la parte

enterrada del edificio es de hormigón armado, mientras el resto se resuelve con

elementos metálicos prefabricados y montados en seco. El entramado de perfiles

se apoya en cuatro columnas de acero y en dos núcleos circulatorios verticales.

Vigas de 19 m con voladizos de 8 m, se ubican a 60 cm por fuera de la piel de

vidrio y cada dos niveles, resultando en uno de los elementos más

sobresalientes de la fachada. Mientras que la envolvente exterior son termopaneles

dobles con cámara de aire y perfiles de acero. En la construcción prevalece el

uso del mismo material fabricado por la firma: el acero (Figuras 4 y 5).

Una vez construido, la obra se

convirtió en la primera de este tipo en el país y la primera en el mundo

enteramente soldada. Waisman planteaba que “Somisa está tan alejado de la

tecnología constructiva corriente que requirió de sus proyectistas un total cambio

de mentalidad” (1974, p. 39). En este sentido, los autores lo pensaron como un

inmenso mecano cuyas partes llegaban a la obra ya listas para

ensamblarse, y con tolerancias mínimas de desajuste entre ellas (Figura 6).

En términos compositivos, la

pretendida innovación tecnológica esconde aspectos que remiten a la

arquitectura de la primera mitad del siglo. Plotquin (2013) señala una

composición basada en ejes radiales, es decir, la monumentalidad implicada en

la axialidad de los ingresos y las simetrías encastradas de los palieres y

salones son elementos que contrastan con la intencionada imagen tecnológica.

Espacios modulados y homogéneos surgidos de la teoría de los sistemas y,

una

semántica en torno al propósito de la sede prima(ron) sobre cualquier lógica

tectónica o arquitectónica, tecnológica, sistémica y eficientista: el consumo y

la provocación publicitaria al producto. La torre de la siderurgia, se expresa

con los productos de la propia industria. (Plotquin, 2013, p. 120)

La subordinación del racionalismo

compositivo y estructural del edificio al simbolismo de la imagen final también

fue mencionada por Liernur (2001).

En términos de ejercicio

proyectual, según Waisman la actuación del estudio de MRA es totalizadora, pues

no se queda en el diseño de los espacios, sino que pasa a las estructuras y a

la ejecución, entre otros ítems del proceso que involucra la concreción de un

edificio. Ejemplo de ello es el diseño de los tableros de electricidad del

edificio, inaccesibles al público y sin embargo elaborados como piezas de arte.

Para la autora, MRA era un arquitecto clásico (en la búsqueda de valores

universales para la arquitectura) pero su racionalidad no se aferraba a

tipologías cristalizadas, sino que se apoyaba en una metodología de trabajo que

tiene que ver con la búsqueda de nuevas soluciones (1974). En cambio, para

Shmidt “aquí su concepción perretiana lo llevó a mantener un diseño

estructural de gran exhibicionismo, pero proyectado como si fuera de Hº Aº,

desaprovechando las capacidades del acero” (2018, p. 166), lo cual pone de

manifiesto un vínculo determinado entre las condiciones impuestas por nuevos

materiales, los requerimientos estéticos del nuevo “Estado empresario” y las

soluciones funcionales.

Figura 4. Edificio SOMISA, vista exterior. Archivo MRA+A

(Archivo Mario Roberto Álvarez y Asociados). Recuperado de: https://www.mraya.com.ar/

Figura 5. Edificio SOMISA, vista de esquina. Archivo MRA+A

(Archivo Mario Roberto Álvarez y Asociados). Recuperado de: https://www.mraya.com.ar

Figura 6. Edificio SOMISA, detalle del sistema estructural.

Archivo MRA+A (Archivo Mario Roberto Álvarez y Asociados). Recuperado de:

https://www.archdaily.cl/cl/988620/clasicos-de-arquitectura-edificio-somisa-mario-roberto-alvarez-y-asociados.

Brasil – Edificio PETROBRAS (Río de Janeiro, 1969-1972)

En lo que refiere a la

consecución del desarrollo el mandatario brasileño “Juscelino Kubitschek

(1956-1961) sostenía que su objetivo era la expansión, el fomento y la

instalación de las industrias que Brasil necesitaba para su total y verdadera

liberación económica” (García Bossio, 2014, p. 15). En este sentido, tal meta

se conseguía mediante el crecimiento económico sostenido a partir de la

industrialización de las otrora economías agroexportadoras. Y en sintonía con

su contemporáneo mandatario argentino (Arturo Frondizi 1958-1962), lo que había

que promover era la industria pesada, basada entre otras cosas, en el petróleo.

En la perspectiva de

autosuficiencia (energética en este caso) entra en juego la extracción de

hidrocarburos y la empresa mixta, con mayoría estatal, encargada de la tarea se

fundó en 1953 con el nombre de Petrobras. Si bien hubo una disputa previa (Oba,

2019) por localizar el edifico sede en Salvador de Bahía (único productor

efectivo de petróleo) finalmente, la ubicación elegida fue Río de Janeiro

El proyecto fue resultado de un

concurso nacional realizado a través del Instituto de Arquitectos del Brasil

(IAB) y en el que el arquitecto Joao Batista Vilanova Artigas fue parte del

jurado a pesar de estar perseguido por el gobierno militar (Oba, 2019). El

proyecto ganador es de los arquitectos Roberto Gandolfi, José H. Sanchotene,

Abraao Assad y Luis Fortes Netto. La empresa constructora Odebretch llevó

adelante la obra. Una compañía nacional que creció fuertemente (junto con

otras) de la mano del golpe militar de 1964 (Campos, 2015), en un clima de

extremo proteccionismo a las empresas nacionales.4

Luego de una mudanza en el sitio

de implantación, se decide construir el edificio en el cuadrante sudeste de la

explanada de Santo Antonio. Esta explanada fue creada luego de la demolición

del morro homónimo y en la concepción urbanística de que allí se proyectara un

área abierta, con edificios exentos y superficies ajardinadas de uso público,

siguiendo el modelo moderno de Brasília (Oba, 2019). Al cambiar la ubicación a

un predio más amplio el volumen del proyecto se modificó, resultando en una

base cuadrada de 75 metros de lado y no rectangular como era originalmente. Sin

embargo, la empresa solicitó al equipo de proyecto que continuaran liberando el

25 % del terreno (para futuras construcciones) lo que en palabras de Assad

(2017, citado en Oba, 2019) complicó mucho el proyecto.

El programa es un edificio de

oficinas alojadas en 26 pisos y tres subsuelos, cuya estructura principal son

pilares huecos con base de metal. La forma resultante es un prisma robusto que

se diferencia del estereotipo de rascacielos espejado, en tanto la estrategia

adoptada por los arquitectos fue proporcionar mayor área de oficinas por piso y

reducir la longitud de la circulación vertical, que se concentró en un único

núcleo central.

Como debía proyectarse en etapas,

el equipo decide aligerar el volumen a través de sustracciones alternadas cada

cuatro niveles para compensar el vacío que se dejaba en los últimos pisos (a

completar en las etapas finales). Tanto Gandolfi como Netto participaron del

concurso de Peugeot (1962) y, aparentemente, de allí habría surgido la idea de

caja “calada”. La sucesión intercalada de plantas en “H” y en “Cruz” da lugar a

la alternancia en la sustracción del volumen para los jardines (Gandolfi 2017,

citado en Oba, 2019). Estos espacios fueron aprovechados como áreas de jardín

proyectadas por el paisajista Roberto Burle Marx. A su vez, los vacíos

proporcionan iluminación y ventilación naturales para el centro del edificio,

que combinado con la adopción de parasoles de aluminio en las fachadas

colaboran al confort térmico interno. La “tropicalización” de la arquitectura

moderna de la que habla Liernur (2004) se materializó en la segunda piel de los

edificios, lo que permitió espacios intermedios de climatización. A su vez, la

aparición de esta segunda piel presentó un recurso de monumentalidad que, para

el autor, ya había sido advertido por Le Corbusier y celebrado por Giedion. En

este sentido, el uso de pilotis, terrazas-jardín y planta y fachada

libres, como principios básicos del movimiento moderno, se pueden identificar

elaborados a gran escala en este edificio (Figuras 7 y 8).

En términos constructivos, para

los medios de comunicación de la época la obra fue pretenciosa (Oba, 2019). En

numerosas publicaciones se describían los números alcanzados. Para su

estructura se utilizaron 32000 m3 de concreto y 3000 t de acero.

También requirió de 11 km de conductos eléctricos y 1000 t de acero galvanizado

para construir los conductos de aire acondicionado. Una de las premisas del

concurso era optimizar la circulación de los empleados. En este sentido, el

sistema de elevadores sociales se ejecutó para transportar en un solo viaje 500

personas y alcanza con 8 viajes a capacidad completa para conducir la totalidad

de los empleados a sus puestos de trabajo. Por último, el edificio contiene

27000 m2 de superficie vidriada. Los valores expresados dan cuenta

de un salto cuantitativo en los recursos destinados a la obra estatal, así como

en la concepción de la imagen de empresa eficiente (Figura 9).

Figura 7. Edificio Petrobras, vista del volumen y sus

sustracciones a escala peatón. Camila Costa (2014).

Figura 8. Edificio Petrobras. Perspectiva que muestra la

parte superior desocupada, de acuerdo con las condiciones de etapabilidad del

concurso (Braga Pacheco, 2010).

Figura 9. Edificio Petrobras. Etapa de construcción entre

1969 y 1972. Créditos: Facundo Nonato. Banco de imágenes de Petrobras, 2017.

A la manera de lo acontecido

en Colombia, la historiografía brasileña estableció dos escolas dentro

de la arquitectura nacional: la primera se reconocería en las obras de Niemeyer

y Costa, mientras que en la segunda el trabajo se ha caracterizado por la

confección de texturas rugosas, una actitud brutalista y marcados impulsos

minimalistas, dando al mismo tiempo primacía a las estructuras de hormigón

armado, con terminaciones de encofrados de madera (Comas, 2015).

Particularmente, Gutiérrez (1997) se refiere a este edificio como un

“formalismo absurdo y grandilocuente”, asumiendo derroches monetarios en su

construcción. Para el autor las obras brutalistas (si presumimos que este

edificio se encuadra en esa corriente), le parecen de escala exagerada, justamente

para los recursos materiales del país. Bullrich (1969), en cambio, rescata la

audacia estructural y el alejamiento de planteos cartesianos en la arquitectura

brasileña que tomó impulso a partir del fenómeno urbanístico y arquitectónico

de Brasilia. Con la perspectiva que ofrece otra distancia histórica, Drago

(2023) plantea que la generación de arquitectos que llevó adelante el edificio

de Petrobras, y que han asumido una metodología interdisciplinar de abordaje

del proyecto, eran bien conscientes de las capacidades técnicas para conseguir

efectos plásticos y a su vez, se aprovechaban (justificando su postura) de la

disputa disciplinar de la generación anterior (Rio vs. Sao Paulo) y de los

grandes emprendimientos como Brasilia.

La modernización desarrollista

En contextos políticos de

inestabilidad constitucional, la apuesta al Estado como el encargado del

progreso de la nación fue un factor común en los tres casos estudiados. Si bien

el Estado hizo partícipes a los actores privados, nunca dejó de lado su rol

administrador y encaró decididamente un camino de progreso nacional de la mano

de la industria. El énfasis desarrollista puesto en las ramas industriales

pesadas, diseminó plantas fabriles y yacimientos petrolíferos en las periferias

industriales de las grandes ciudades latinoamericanas, y a su vez quiso

replicar dicha imagen en las áreas urbanas, a través de las sedes

administrativas de esas empresas.

Los sitos elegidos para la

implantación de los edificios sede no fueron ingenuos: espacios de fuelle entre

la trama urbana tradicional y nuevos espacios públicos, esquinas visibles y

explanadas monumentales les confirieron a las obras estudiadas un rol protagonista

en el espacio circundante que persiste al día de hoy. En términos de partido,

las oficinas de Ecopetrol retomaron las influencias norteamericanas proponiendo

una nueva relación del edificio con su espacio público circundante y orientando

en esa dirección el desarrollo de las parcelas adyacentes. La relación con el

entorno se exploró de manera innovadora en el caso de Petrobras mediante los

jardines colgantes que habilitaron una permeabilidad interior-exterior no

concebida hasta el momento. Mientras que en la obra de SOMISA, dicha relación

fue y es, como indicó Waisman (1974), de sobrio respeto dado que el ingreso a

nivel peatón continúa la línea de la calle.

Bajo la perspectiva de Gutiérrez

(1997, p. 624), las arquitecturas resultantes (refiriéndose a las sedes de

grandes empresas) “expresan en mayor o menor grado la adscripción a

preocupaciones formales, funcionales y expresivas cuyos parámetros son externos

al propio programa y circunstancia”, entendiendo que esos parámetros eran

foráneos. A su vez, este tipo de obras expresaron preocupaciones de un debate

más amplio que superaba a la arquitectura de cada país y formó parte de la

disciplina en sí misma: experimentaciones estructurales, control del clima,

programas complejos, así como la búsqueda de identidad en arquitectura, entre

otras exploraciones que se replican en los casos de estudio. En línea con lo

que plantearon las diferentes tradiciones surgidas en cada país, las visiones

de lo que el desarrollismo significaba fueron fuertemente debatidas en el seno

de la disciplina arquitectónica. Sin embargo, como explica Bergdoll, todas

encararon un sentido de la experimentación “que se proyectaba al futuro y no solo

a construir el presente” (2015, p. 23), es decir que las tentativas en

arquitectura acompañaron el progresismo en la experimentación política y

económica de los países latinoamericanos. En este sentido, los concursos

públicos fueron un gran promotor de nuevas ideas. Dicha modalidad se constituyó

en un renovado espacio de proyectación y habilitó un laboratorio de

experiencias en manos de estudios privados al servicio de la obra estatal.

Materialmente, los casos

abordados presentan algunas diferencias. Mientras el edificio de Ecopetrol se

circunscribe en las experimentaciones con hormigón armado que había promovido

la arquitectura del movimiento moderno, los edificios de SOMISA y Petrobras van

a contramano de esas tendencias internacionales, así como de las

disponibilidades de materiales locales como el acero (que no era fácil de

conseguir a bajo costo en Latinoamérica según Bullrich, 1969). Las resultantes

son volúmenes que van desde lo más macizo (fachada telón) a lo más ligero

(volúmenes sustraídos) a medida que nos acercamos en el tiempo.

Proyectualmente, el edificio de

Ecopetrol no resultó innovador en la distribución funcional dado que se ciñe a

la estructura prefabricada, replicada en todos los pisos. Según la

historiografía SOMISA se encuentra a medio camino entre un partido academicista

y una innovación tecnológica que no termina de explotar, mientras que

Petrobras, perpetúa los principios de la arquitectura moderna, llevándolos a

otra escala, gracias a los recursos materiales y económicos utilizados.

Indagar en las transformaciones,

rechazo o acepciones a un supuesto lenguaje de arquitectura internacional en

América Latina a lo largo de las tres décadas que siguen a la segunda guerra

escapa al propósito de este estudio. Como explica Segre (1999), cada obra y

cada autor están condicionados por factores concretos que validan cada

respuesta. Variables como la disponibilidad de materiales prefabricados y de

tecnologías casi siempre importadas combinados con la factura local dieron

resultado a una modernidad particular. En ese sentido, al comienzo del periodo

Hitchcock (1955) caracterizaba la arquitectura latinoamericana de la inmediata

segunda posguerra como “remota”, pero remota de sí misma, pues, hacia 1955, no

había producido una arquitectura de identidad única. Para Bullrich (1969), en

cambio, la conciencia, por parte de los arquitectos latinoamericanos, de la

dependencia de modelos europeos, es parte del esfuerzo por encontrar esa tan

mentada identidad cultural. Pero, así como la identidad es siempre una

construcción interesada (Junqueira Bastos y Verde Zein, 2010), el “espíritu

nacional” no es una constante histórica sino una variable, depositada en el

individuo, lo que dificulta la tarea de encuadrar cada ejemplo en una tendencia

reconocible. En este caso el individuo es el Estado en su faceta de

administrador de la industria nacional.

La iniciativa estatal (combinada

con inversiones privadas), la adscripción a nuevas tecnologías (ir “más allá”

en las posibilidades del acero, el hormigón y el vidrio), las exploraciones en

torno a la estética del desarrollo, la búsqueda de identidad (pero no de una

identidad universalizable), y una renovada comprensión de las relaciones con el

entorno urbano, son elementos comunes a estos tres ejemplos.

En este sentido, como sostiene

Bergdoll, la arquitectura y la planificación en América Latina dejaron de ser

un tardío reflejo de los modelos europeos y norteamericanos y pasaron a ser

“previsiones de una modernización por venir: lecciones del mundo subdesarrollado”

(2015, p. 16). La modernización que está por venir de la que habla el autor ya

no asocia lo estético al cambio social, sino a las imágenes de progreso y

desarrollo. Aquella se asentó en una matriz conformada por las demandas de

arquitectura e infraestructura a gran escala proveniente de los diferentes

procesos de industrialización de cada país, los recursos disponibles

(materiales producidos e importados), la mano de obra local, pero sobre todo

por el mensaje que se buscaba comunicar con esas obras. Es decir, una imagen

atravesada por diversos intereses: la representación de un Estado fuerte y que

era capaz de administrar sus recursos, el progreso material de una nación; y la

conformación de una arquitectura nacional que al mismo tiempo debía difundirse

internacionalmente. La modernidad emergente no resultó unívoca ni homogénea,

por lo que continuar indagando en la producción arquitectónica vinculada a los

programas que promovió el desarrollismo resulta una tarea intrínseca a la

propia búsqueda de identidad que movilizó el debate disciplinar por aquellos

años.

Notas

1 También de acuerdos bilaterales como la Alianza

para el Progreso o el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, u

organismos de crédito como el Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo

Monetario Internacional, entre otros.

2 En el caso de Argentina, entre 1958 y 1963 se llegó

a alcanzar el máximo histórico de inversiones extranjeras: aproximadamente el

23% del total del período entre 1912 a 1975. Las ramas industriales favorecidas

fueron la automotriz, la petrolera, la química, la metalúrgica y de

maquinarias, que aprovecharon las posibilidades que ofrecía un mercado interno

protegido (Luna, 1995). Las industrias a su vez fueron favorecidas por las

leyes Nº 14.780 y 14.781 de Inversiones y Promoción Industrial, cuyo antecedente

fue la Ley 14.122 de 1953 que ofrecía a los inversores extranjeros la

posibilidad de girar un porcentaje de sus beneficios en divisas, dentro del

estricto control de cambios de la época (Schvarzer, 1987).

3 La “Concesión de Mares” fue un permiso de

explotación petrolífera que lleva el nombre del adjudicatario (en su momento

yerno del presidente Reyes). Este tipo de concesiones eran por 30 años y si

bien se había firmado en 1905, idas y vueltas políticas determinaron que la

reversión se fijara en 1951, cuando la explotación de ese territorio pasó a

manos de la compañía mixta Ecopetrol (Tapias Cote, 2012).

4 En 1969 el decreto N°64.345 del presidente Costa e

Silva establecía claramente que solo podría constatarse el servicio de empresas

privadas si no hubiera empresa nacional capaz de llevar adelante la obra. Los

militares desarrollaron un mercado dirigido a los empresarios brasileños

durante la época de expansión de la infraestructura nacional. “El problema es

que junto con la promoción de las empresas brasileiras vino también la

concentración en manos de pocos empresarios, que se hicieron cada vez más poderosos

a partir da dictadura militar” (Rodríguez, 2014, s.p.).

Agradecimientos

Quien escribe quiere agradecer las amables colaboraciones del

arquitecto Jorge Alberto Galindo Díaz de la Universidad Nacional de Colombia, y

de la arquitecta Nuxia Dias Drago de la Universidad Federal de Río de Janeiro.

Referencias

Arango, S. (1990). La experiencia de la

arquitectura colombiana actual frente a la doble crisis del Movimiento Moderno.

En A. Toca Fernández, Nueva arquitectura en América Latina: presente y

futuro (pp. 42-55). G. Gili.

Belini, C., y Rougier, M. (2008). El

Estado Empresario en la industria argentina. Conformación

y crisis. Ediciones Manantial.

Bergdoll, B. (2015). Learning form

Latinamerica: Public space, Housing and Landscape. En P. Del Real, J. F.

Liernur, C. E. Comas, & B. Bergdoll, Latin America in Construction:

Architecture 1955-1980 (pp. 16-39). MOMA.

Braga Pacheco, P.C (2010) A arquitetura do

grupo do Paraná 1957-1980. [Tese de Doutorado]. Faculdade de Arquitetura da

Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Programa de pesquisa e pós-graduação

em arquitetura – PROPAR.

Bullrich, F. (1969). Nuevos caminos de

la arquitectura latinoamericana. Blume.

Campos, P. (2015). Estranhas

Catedrais: as empreiteiras Brasileiras e a Ditadura Civil-militar. Faperj/Eduff.

Comas, C. E. (2015). The Poetics of

Dvelopments: Notes on Two Brazilian Schools. En B. Bergdoll, J. F. Liernur, C.

E. Comas, & P. del Real, Latin America in Construction: Architecture

1955-1980 (pp. 40-67). MOMA.

Cruz, J. P., & Pulgarín, Y. (s.f.). Edifcio

Ecopetrol. (Bogotá DC) Recuperado el 15 de septiembre de 2017, de Herencia

Mia: http://herenciamia.org/bogota/items/show/55

Fanjzylber, F. (1983). La

industrialización trunca de América Latina. Nueva Imagen.

Ferrer, A., y Rougier, M. (2010). La

economía argentina. Desde sus orígenes hasta principios del siglo XXI.

Fondo de Cultura Económica.

García Bossio, H. (2014). ¿Qué nos hace

más Nación? Desafíos del desarrollismo

frondicista-frigerista. EdUNLa Cooperativa.

Giovannardi y Parma, 2019. Domenico

Parma ingegnere italiano a Bogotà Vita e opere. Canterano: Aracne

editrice.

Gutiérrez, R. (1997). Arquitectura y

urbanismo en iberoamerica. Ediciones Cátedra.

Hitchcock, H.-R. (1955). Latin American architecture since 1945.

The Museum of Modern Art.

Junqueira Bastos, M. A., e Verde Zein,

R. (2010). Brasil: Arquiteturas após 1950. Perspectiva.

Liernur, F. (2015). Architectures for

Progress: Latin America, 1955-1980. En B. Bergdoll, J. Liernur, C. E. Comas,

& P. del Real, Latin America in Construction: Architecture 1955-1980

(pp. 68-89). MOMA.

Liernur, J. F. (2001). Arquitectura en

la Argentina del Siglo XX. La construcción de la modernidad. Fondo Nacional

de las Artes.

Liernur, J. F. (marzo, 2004). Vanguardistas

versus expertos. Block, (6), 18-39.

Luna, F. (1995). Historia de la

Argentina, la propuesta desarrollista. Hyspamérica.

Malecki, S., y Bonicatto, V. (2023).

Discursos sobre construcción en altura en la Argentina, 1910-1940. Estudios

del Hábitat, 21(1), e120.

https://doi.org/10.24215/24226483e120

Müller, L. A., Shmidt, C., y Parera, C.

(2018). Arquitectura, tecnología y proyecto: obras públicas e

infraestructura urbana y territorial en Argentina: 1955-1971. Universidad

Nacional del Litoral. https://www.fadu.unl.edu.ar/pictarquitectura2013/

Murcia, C. N. (2015). Colombia. En B.

Bergdoll, J. F. Liernur, C. E. Comas, & P. del Real, Latin America in

Construction: Architecture 1955-1980 (pp. 172-189).

MOMA.

Oba, M. (2019). Memórias de um território. Ideais de arquitetura e cidade na

construção da esplanada de Santo Antônio. [Tese de Doutorado]. Faculdade de

Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Sao Paulo. Area de concentração:

Historia da arquitetura e do urbanismo.

Plotquin, S. (2013). Sistema Brutal: la sede de SOMISA en Buenos Aires (1966-1972). 2das

Jornadas de Historia y Cultura de la Arquitectura y la Ciudad (pp. 118 a

131). Universidad Torcuato Di Tella.

Rodrigues, F. (24 de noviembre de 2014). Relação promíscua entre empreiteiras e governo começou na ditadura

militar. UOL Notícias. Recuperado de

https://fernandorodrigues.blogosfera.uol.com.br/2014/11/24/relacao-promiscua-entre-empreiteiras-e-governo-comecou-na-ditadura-militar/

Sáenz Rovner, E. (2002). Colombia, años

50. Industriales, política y diplomacia. Universidad Nacional de Colombia.

Schere, R. (2008). Concursos 1825-2006.

SCA.

Schvarzer, J. (1987). Promoción Industrial

en Argentina. Características, evolución y resultados. . Documentos del

CISEA(90).

Segre, R. (1999). Asimilación y continuidad

del movimiento moderno. En R. Segre, América Latina fin de milenio: raíces y

perspectivas de su arquitectura (pp. 155-192). Arte y Literatura.

Tapias Cote, C. G. (2012). De la concesión

de mares y la tronco hasta Ecopetrol. Credemcial Historia, (266).

Obtenido de Credencial Historia.

Tellez Castañeda, G. (junio, 1999).

Edificio de Ecopetrol en Bogotá: Gabriel Serrano. Revista Credencial,

(114).

https://www.revistacredencial.com/historia/temas/edificio-de-ecopetrol-en-bogota-gabriel-serrano

Téllez, A. (2018). El edificio de

EcoPetrol. Fotografías, adaptaciones y transformaciones urbana en Bogotá. En H.

Torrent, T. Barría, A. Zumelzu, V. Vázquez, y C. Ilhe, Patrimonio Moderno y

sustentabilidad: de la ciudad al territorio (pp. 145-150). Docomomo.

Villate, C. (2008) Edificios en altura. La carrera

técnica por ganar en el Skyline. El caso colombiano: Dompenico

Parma. Dearquitetcura 03 (12/08), 61-64.

Villate Matiz, C. (2018). Innovations in

the structural systems in tall buildings in Bogotá in the 1960s. Case study:

Bavaria building. En Wouters, Van de Voorde, Bertels et al. (Eds), Building

Knowledge, Constructing Histories, (pp. 1339-1345). Belgium. 6ICCH

Waisman, M. (septiembre, 1974). Mario Roberto Álvarez o el arte de ser simple en un mundo complicado. Summa,

(80/81), 36-42.

Camila Costa

Arquitecta,

Especialista en Docencia Universitaria. Doctora en Arquitectura. Docente e

Investigadora, Instituto de Teoría e Historia Urbano-Arquitectónica (INTHUAR),

Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Universidad Nacional del Litoral,

Ciudad Universitaria, CP 3000, Santa Fe, Argentina.

ccosta@fadu.unl.edu.ar

https://orcid.org/0000-0001-9288-5923