Figura 1. Escuela Nacional Nº 33 en San Javier, Misiones. Tarjeta postal de su inauguración recuperada en: https://misionarq.com.ar/lugares/detalles/79/Escuela-Nacional-N%C2%BA-33

Artículos REGISTROS, ISSN 2250-8112, Vol. 20 (1) enero-junio 2024: 42-62

La escuela rural como tema de concurso. Experimentación, síntesis y vanguardia en la provincialización de Misiones

Rural School as an Architecture Competition Issue. Experimentation, Synthesis and Vanguard in the Provincialization of Misiones

Daniela Cattaneo

Centro Universitario Rosario de Investigaciones Urbanas y Regionales (CURDIUR), Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Universidad Nacional de Rosario, Argentina

Isabel Durá Gúrpide

Grupo Historia y Conservación Patrimonial, Instituto de Ciencias Humanas, Sociales y Ambientales (INCIHUSA), Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Mendoza, Argentina

Resumen

El concurso de escuelas rurales de 1956 para la recientemente creada provincia de Misiones puede considerarse un hito para la arquitectura escolar argentina. La construcción de edificios públicos acompañó el proceso de provincialización y para ello se acudió a la convocatoria de concursos nacionales. El proyecto ganador, de los jóvenes arquitectos Mario Soto y Raúl Rivarola, materializó un cambio respecto a la arquitectura escolar de Misiones, hasta entonces de gestión nacional. Atendió al mismo tiempo a operaciones de la vanguardia en arquitectura y en torno a condiciones particulares locales, resultando una propuesta innovadora y vinculada estrechamente a su contexto.

Si bien estas escuelas no se conservan en la actualidad y –probablemente por ello– son escasamente reconocidas por la historiografía, el estudio de esta experiencia es clave para comprender obras y proyectos posteriores. Amalgamar el tema de los concursos de arquitectura con la arquitectura escolar del ámbito rural como campo de experimentación resulta un aporte al estudio de estrategias respecto a la modernización de los Estados, de la disciplina de la arquitectura y de la educación.

Palabras clave: arquitectura escolar, escuela rural, concursos de arquitectura, sistematización

Abstract

The 1956 rural school competition for the recently established province of Misiones marks a significant milestone in Argentine school architecture. The construction of public buildings accompanied the provincialization process and for this purpose national competitions were called. The winning project, by young architects Mario Soto and Raúl Rivarola, materialized a change in Misiones' school architecture, which had previously been managed at the national administration. At the same time, it attended to avant-garde architectural practices and local particular conditions, resulting in an innovative and context-specific proposal.

Although these schools are not preserved today and are barely recognized by historiography, studying this experience is key to understanding subsequent works and projects. Combining architectural competitions with rural school architecture as an experimental field will contribute to the study of strategies regarding the modernization of States, the discipline of architecture and education.

Keywords: school building, rural school, architecture competition, systematization

Introducción

El concurso de escuelas rurales de 1956 para la recientemente creada provincia de Misiones puede considerarse un hito para la arquitectura escolar argentina. La construcción de edificios públicos acompañó el proceso de provincialización y para ello se acudió a la convocatoria de concursos nacionales. El proyecto ganador, de los jóvenes arquitectos Mario Soto y Raúl Rivarola, materializó un cambio respecto a la arquitectura escolar de Misiones, hasta entonces de gestión nacional. Atendió al mismo tiempo a operaciones de la vanguardia en arquitectura y en torno a condiciones particulares locales, resultando una propuesta innovadora vinculada estrechamente a su contexto.

El interés del Estado argentino en el desarrollo de la escuela primaria pública se afirmó en la década de 1884 a partir de la sanción de la Ley 1420 vigente solo para Capital Federal y Territorios Nacionales. Ese mismo año se sancionó la Ley 1532 de “Organización de los Territorios Nacionales” que rigió hasta la provincialización que se inició en la década de 1950. En el caso de Misiones, y pese a las demandas de movimientos locales desde décadas anteriores, esto se concreta en 1953.

La composición poblacional del territorio misionero se integró por corrientes migratorias constantes y masivas entre 1918 y 1948. Aquí Teresa Artieda reconoce el paradigma por excelencia del “país aluvional” que caracterizaría a Argentina atendiendo a su política migratoria (1993, p. 305). El grado de urbanización en este territorio era casi nulo, siendo Posadas el único núcleo urbano según el censo de 1914, al que se agregaron hacia 1947 las localidades de Oberá y Apóstoles.

Atendiendo a los edificios escolares, en el siglo XX los planes de construcción se habían consolidado como índices de los procesos de conformación de los Estados modernos. En Argentina, la extensión territorial y los procesos migratorios arriba mencionados configuraron heterogéneos escenarios donde la escuela primaria fue emergiendo ante la urgencia de paliar los índices de analfabetismo y de integrar a la población inmigrante en los distintos procesos de conformación de los Estados nacional y provinciales. En el caso de los territorios nacionales las escuelas públicas se instalaron en el mismo momento en que estos se abrían a la colonización, por lo cual escuelas y comunidades acontecieron en paralelo. En una estrategia común a la que respondieron también las escuelas en provincias de la Ley 4874 o “Ley Láinez” a partir de 1905, los edificios materializaron la presencia del Estado Nacional. Por ello, el programa escolar supuso tempranamente un tema de singular interés en tanto índice de las acciones –o resignaciones– estatales y de los procesos de configuración del territorio.

No resulta extraño entonces que, a partir de la provincialización, la convocatoria del Ministerio de Economía y Obras Públicas del Gobierno de la Provincia de Misiones, en la Primera Etapa de su Concurso de Anteproyectos de Edificios Incluidos en el Plan de Trabajos Públicos Año 1956, ubicara en primer lugar a cuatro escuelas, entre las seis unidades sanitarias y cinco comisarías a distribuirse en distintos puntos del territorio de la provincia. El llamado refiere específicamente a anteproyectos tipo para “escuelas urbanas para poblaciones de 5000 a 6000 habitantes” para las localidades de Eldorado, Puerto Rico, Campo Grande y Aristóbulo del Valle (Gobierno de la Provincia de Misiones, 1956a).

La escala de las localidades, las dimensiones de los lotes de una hectárea y las características del territorio misionero conducen, más allá de la denominación de partida, a pensar estas escuelas dentro de la categoría de escuelas rurales. Siguiendo a Hortensia Castro y Carlos Reboratti, nos distanciamos de la dicotomía urbano-rural en su aproximación a una visión de lo rural que contempla la cuestión territorial, integrando a una realidad económica multisectorial dimensiones políticas, sociales, culturales y ambientales. Estos autores señalan que considerar “los territorios más que las poblaciones tiene la ventaja de incorporar a la definición una serie de variables más potentes, tales como el uso del suelo, la conformación de tramas y redes de centros poblados, la topografía y la distancia” (2007, p. 12). Desde aquí se propone abordar lo rural desde lo rural, con sus especificidades, similitudes y complejidades, más allá de los umbrales tradicionales que refieren a población dispersa y agrupada en localidades de menos de 2.000 habitantes.

Claudia Shmidt en la voz “Arquitectura” de Palabras claves en la historia de la educación argentina sintetiza que “las primeras normativas impartidas por el Consejo Nacional de Educación ya establecían que las escuelas rurales debían mantener una austeridad extrema, sin ornamentos, y construirse con materiales nobles, durables y preferentemente disponibles en el lugar –una característica que se prolongó por décadas en la legislación escolar–. En cambio, aquellas emplazadas en ciudades, por su carácter cívico, actuaban como máquinas modernas de urbanización” (2019, pp. 35-36). Es en este sentido que la escuela rural se revela como campo específico de experimentación, al no tener necesariamente que obedecer a los mecanismos de representación y legitimación centrales propios de los entornos urbanos. Con frecuencia los proyectos para escuelas rurales se han vinculado al saber técnico, como modo de posicionarse, no solo en los aspectos estéticos y constructivos, sino en los sociales y políticos apelando a prototipos y células mínimas como índices de modernidad. También, como forma privilegiada de integrar en clave proyectual los fundamentos de las experiencias modernas en educación, en directa relación con la corriente de la Escuela Nueva.1 En este registro proponemos avanzar.

Una primera aproximación al caso de las escuelas rurales de Misiones permite observar que Luis Müller y Claudia Shmidt (2020) se han referido a la construcción de infraestructura pública en Misiones ligada a su proceso de provincialización en el contexto de las arquitecturas de Estado argentinas del período 1955-1975, indicando su relevancia en relación a distintos aspectos, pero sin abordar a las escuelas de manera central. Por otro lado, el concurso de escuelas ha sido atendido en el marco de la Arquitectura Moderna de la provincia (Nosiglia et. al, 2018; Basile et. al. 2019; Melgarejo, 2023) y como parte de estudios sobre la obra de sus autores, Soto y Rivarola (Noetzly, 2016 y 2017; Maestripieri, 2004; Goluboff, 2009). También ha sido incluido en la publicación de Rolando Schere (2008) dedicada a los concursos de arquitectura celebrados en Argentina en el amplio período 1826-2006.

Respecto al tema específico de la arquitectura escolar, Fabio Grementieri y Claudia Shmidt (2010), asumiendo a la componente arquitectónica como la menos conocida y valorada variable del sistema educativo argentino, no incluyen estas escuelas en su compilación del patrimonio escolar en Argentina entre 1600 y 1975, aunque sí destacan otra obra posterior de los autores –la Escuela Normal Superior N° 1, en la localidad de Leandro N. Alem– y, por otro lado, refieren a la sistematización modular como estrategia predominante en la arquitectura escolar de la década de 1960. Un trabajo reciente de Daniela Cattaneo e Isabel Durá (2024) incluye a las escuelas misioneras entre una selección de arquitectura escolar argentina para zonas rurales, destacando la constante innovación asociada a este ámbito.

Se propone entonces el estudio del proyecto ganador del concurso de escuelas rurales de Misiones, como parte del proceso de provincialización y símbolo material de modernización, con la hipótesis que esta experiencia de síntesis y vanguardia fue posibilitada por la particular conjunción entre su condición de resultante de un concurso de ideas y su vínculo estrecho con el territorio y entorno rural. Desde estas claves se aborda la propuesta de Soto y Rivarola a partir de documentación original del concurso y fotografías de su construcción.2 Se pondrá el foco en los aportes a la disciplina de la arquitectura, la respuesta a las condiciones locales, su vínculo con la educación y su puesta en relación con otras obras de arquitectura escolar para definir sus grados de interferencia.

Los concursos en la provincialización de Misiones

En la década de 1950 tuvo lugar el proceso de provincialización de los Territorios Nacionales y la consecuente configuración de la estructura gubernamental y administrativa de las nuevas provincias. El Territorio Nacional de Misiones se convirtió en Provincia el 22 de diciembre de 1953 con la promulgación de la Ley N° 14294, durante la segunda presidencia de Juan Domingo Perón. En un accionar común a la conformación del Estado Provincial, el nuevo gobierno persiguió la modernización de su territorio mediante la construcción de obra pública e infraestructura.

En 1956, el gobernador interventor Adolfo Pomar, agrimensor de profesión, convocó a la Asociación de Profesionales de Ingeniería y de Arquitectura de la Provincia para realizar estudios urbanísticos a escala provincial; y a la Sociedad Central de Arquitectos para organizar concursos nacionales de arquitectura. A través de estos concursos desarrollados durante una década se aspiró a dotar a la joven provincia de un variado y cualificado parque edilicio. A la par de la red de rutas y caminos se pensó en la dotación de programas tradicionales asociados a la escolaridad, la seguridad y la salud como otros destinados específicamente al turismo, como hoteles, hosterías y paradores.

La experiencia misionera se destaca por perseguir un abordaje integral, que atendió las distintas escalas: territorial, urbana y arquitectónica. Esto permitió comprender de manera amplia las características y necesidades de la nueva provincia y plantear soluciones con bases sólidas y articuladas en sus diferentes dimensiones. La participación de profesionales locales en el desarrollo de los estudios de escala territorial, en el establecimiento de las necesidades edilicias y en la definición de las bases de los concursos fue una de las claves de la especial atención a las características particulares de Misiones. El establecimiento de un marco idóneo para la convocatoria de los concursos nacionales operó como garantía de la concreción de proyectos acordes a las necesidades locales.

El Plan de Trabajos Públicos de Misiones estableció lineamientos para el desarrollo económico y urbano de la provincia en la totalidad de su territorio atendiendo a sus características singulares, como su condición limítrofe con los Estados de Paraguay y Brasil y la preeminencia de su paisaje subtropical. Este plan estableció tres ámbitos de acción que se abordaron en distintas etapas y a los que correspondieron sucesivas convocatorias de concursos entre 1956 y 1965. Esta modalidad permitió la participación de arquitectos jóvenes y la efectivización de nuevos planteamientos alineados con la vanguardia de la disciplina que contribuyeron a la construcción de la arquitectura moderna argentina.

El Plan comenzó con los Estudios Urbanísticos de la Provincia, elaborados por profesionales locales y, a continuación, abordaría de manera paralela el Anteproyecto de Ordenamiento para la Ciudad de Posadas y la construcción de edificios en el territorio provincial a través de la convocatoria de concursos: cuatro escuelas primarias de siete aulas, un hospital de ciento veinte camas, dos hospitales de treinta camas, cuatro unidades sanitarias, una cámara frigorífica, tres hoteles de turismo, siete hosterías y cinco comisarías. Por último, se atendería a la construcción de edificios en la capital provincial: el Ministerio de Economía, la Dirección de Servicios Generales, los Tribunales de la Provincia, el Instituto Tecnológico, un barrio de viviendas, una escuela de catorce aulas, un matadero modelo y dos mercados. Del plan previsto, se llegaron a ejecutar los concursos de planeamiento y los de arquitectura, principalmente aquellos que se localizaron en el interior de la provincia.

El primer premio para elaborar el Plan Regulador de la Ciudad de Posadas fue obtenido en el año 1957 por el Grupo URBIS, conformado por José Luis Bacigalupo, Alfredo Luis Guidali, Juan Kurchan, Jorge Osvaldo Riopedre, Héctor Ugarte, Simón L. Ungar y un grupo de asesores, entre ellos el sociólogo Gino Germani (Bacigalupo et. al., 1957). Su proyecto incluyó un análisis y diagnóstico detallado del estado de la ciudad y una propuesta ideal en sintonía con el urbanismo moderno.3

En los concursos de antreproyectos se cuentan entre los arquitectos premiados que concretaron sus obras Mario Soto y Raúl Rivarola –que construyeron escuelas primarias, hosterías, el Instituto de Previsión Social en Posadas y, por adjudicación directa, la Escuela Normal N° 1 de Leandro N. Alem– y Clorindo Testa, Boris Dabinovic, Augusto Gaido y Francisco Rossi –quienes construyeron seis unidades sanitarias, cinco comisarías y tres paradores turísticos. Además, fue premiado el grupo de arquitectos locales Carlos Alberto Morales, Francisco Degiorgi, Jorge Pomar y Emilio Fogeler, que construyeron el Mercado Modelo y el Monoblock de viviendas. También participaron en los concursos otros arquitectos destacados cuyas propuestas no llegaron a concretarse pero que contribuyeron a la discusión disciplinar como Eithel Traine, Juan Manuel Borthagaray, Horacio Baliero y Carmen Córdova.4

Los arquitectos premiados viajaron a Misiones y recorrieron la provincia junto a los funcionarios de la Administración pública para elegir los terrenos donde emplazarían las obras. Rivarola recuerda este periplo como una experiencia muy especial, destacando los sensacionales lugares y lo mucho que aprendieron sobre el paisaje, la población y el clima de Misiones. Después vendrían los viajes de replanteo y más tarde los de supervisión y dirección de las obras. Sus estadías supusieron una inmersión total en el territorio provincial, en lugares de un exuberante paisaje natural y donde establecieron vínculos con su población local (Iribarne, 1990). Esto fue clave para fortalecer la relación con el lugar en el desarrollo de sus proyectos.

Rolando Schere, en su publicación sobre concursos realizados en Argentina entre 1826 y 2006, pone en valor las características y relevancia de la experiencia misionera asociada a su proceso de provincialización:

Este fue el mayor operativo realizado en el interior del país bajo el sistema de Concursos, (…) implicaron una reflexión colectiva sobre la arquitectura regional, la respuesta a los condicionantes locales como el clima y a las tecnologías compatibles: ladrillo, madera y piedra. El operativo tiene pocos antecedentes en Argentina (2008, p. 90).

El concurso de cuatro escuelas primarias

Misiones contaba con antecedentes en la construcción de escuelas públicas de gestión nacional. Hasta el momento de su provincialización, en 1953, el Estado Nacional había sido el único responsable de asegurar la educación pública en su territorio, recurriendo con frecuencia al empleo de proyectos tipo como estrategia para extender una gran cantidad de infraestructura en todo el país, principalmente en los ámbitos de población dispersa.

La publicación del Consejo Nacional de Educación para exponer lo actuado en ocasión del Cincuentenario de la Ley 1420 dedica uno de sus tomos a la Edificación escolar en Territorios Nacionales y Provincias (1942). Allí se presentan doce escuelas construidas en Misiones. Entre 1947 y 1952, en el marco del Primer Plan Quinquenal del gobierno de Juan D. Perón, se construyeron 59 edificios escolares en Misiones, concentrados mayormente en el sudoeste de la provincia (Presidencia de la Nación, 1950). Tanto los prototipos de la década de 1930 como los peronistas coincidieron en su apuesta a soluciones estandarizadas, optimizadas y con capacidad de adaptación a localizaciones concretas. Al mismo tiempo, integraban conjuntos de gran uniformidad lingüística, reconocibles en toda la geografía del país haciendo plausible la presencia del Estado Nacional en el territorio (Figura 1).

Figura 1. Escuela Nacional Nº 33 en San Javier, Misiones. Tarjeta postal de su inauguración recuperada en: https://misionarq.com.ar/lugares/detalles/79/Escuela-Nacional-N%C2%BA-33

Tras la provincialización en 1953 la arquitectura escolar fue la punta de lanza del Plan de Obras Públicas. En 1956 se convocó el primer concurso nacional con el objetivo de definir un anteproyecto tipo de escuela primaria para Eldorado, Puerto Rico, Campo Grande y Aristóbulo del Valle, localidades de mediana escala dedicadas principalmente a la industria maderera.

Los estudios sobre la arquitectura moderna de Misiones han dejado en un segundo plano este proyecto respecto a otros edificios, de mayor escala y/o visibilidad. Por otro lado, en lo que respecta al tema de la arquitectura escolar, estas escuelas se han visto opacadas por otra obra educativa posterior de los mismos autores, la Escuela Normal Nº 1 de Alem, adjudicada ante la comprobada experiencia previa en este programa. Esta ha recibido mayor atención por su relevancia institucional, al ser la primera escuela normal provincial de Misiones, y por la consecuente radicalidad y escala de su propuesta arquitectónica.

No obstante, las escuelas primarias de Soto y Rivarola merecen un estudio en detalle por sus aportes particulares. En el marco del Plan de Obras Públicas se apeló al programa escolar debido a la necesidad de la extensión de la educación en el territorio, pero también como estrategia probada de modernización y representación estatal. Por entonces, según el estudio del Grupo URBIS, el 80 % de la población de Misiones se situaba de manera dispersa en el territorio provincial, por lo que la atención al medio rural era prioritaria y significativa para su población.

Según las bases, la escuela debía tener una superficie aproximada de 1000 m2, un costo de AR $1.500.000 y adecuarse a un terreno genérico de una hectárea, de forma regular y superficie plana. Se detalló un programa de necesidades, indicando las capacidades de los locales y dejando a criterio de los proyectistas las superficies necesarias. El proyecto debía incorporar siete aulas para treinta niños cada una, dos aulas para manualidades, un patio cubierto con un estrado, un depósito, baños, un sector administrativo y vivienda para un portero.

Además, las bases incluían planos de la provincia y de las distintas localidades, una descripción detallada de las condiciones climáticas (precipitaciones anuales y mensuales, clima, presión atmosférica, temperatura, humedad, asoleamiento y viento) y las características locales actualizadas en relación a su área de influencia, población urbana y rural, nacionalidad, producción y materiales de construcción locales (Gobierno de la Provincia de Misiones, 1956a).

Los arquitectos Soto y Rivarola obtuvieron el primer premio del concurso, el segundo fue para el equipo de Clorindo Testa, Boris Davinovic, Augusto Gaido y Francisco Rossi y, el tercero, para los arquitectos Luis Lanari y Clemente Di Poi. Además, se otorgaron dos menciones: una para Odilia Suárez y Eduardo Jorge Sarrailh y otra para Mauricio Repossini. Todos estos eran profesionales de la Capital Federal (Concurso de la Provincia de Misiones, 1957).

Los ganadores eran arquitectos jóvenes, ambos nacidos en 1928, y recientemente titulados para la fecha del concurso (Rivarola en 1954 y Soto en 1956). Habían trabajado como dibujantes en la Dirección de Arquitectura de la Subsecretaría de Construcciones del Ministerio de Salud Pública de la Nación. En 1953, Soto se había trasladado a Tucumán para trabajar en el equipo de Eithel Traine en la construcción de la Ciudad Hospital de Horco Molle y había entrado en contacto con arquitectos de la Escuela de Arquitectura de Tucumán (Jorge Vivanco, Jesús Bermejo, entre otros); experiencia que le marcaría de manera significativa. Dos años después, regresó a la Capital Federal para completar sus estudios. La situación de inestabilidad política les impulsó a iniciar una práctica profesional conjunta en 1956 que mantuvieron hasta 1971, en la que destacaron las obras que realizaron para la provincia de Misiones y en la que fue frecuente la participación en concursos de arquitectura (Goluboff, 2009; Rivarola, 2004).

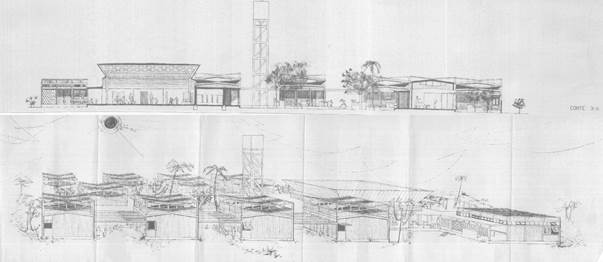

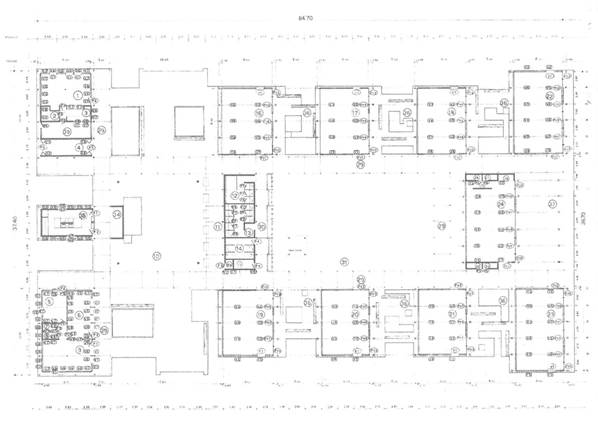

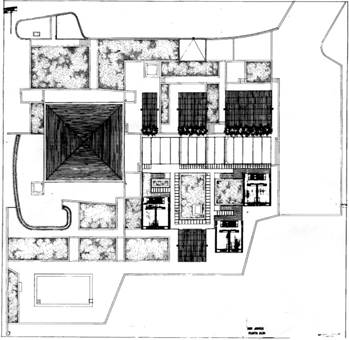

El proyecto de las cuatro escuelas primarias que presentaron consistió en un único proyecto tipo que unificaba criterios conceptuales, funcionales y constructivos y que permitía al mismo tiempo su adaptación a las características particulares de cada emplazamiento (forma del terreno, ubicación, pendientes). Los arquitectos señalaban su adecuación, no solo a las exigencias pedagógicas de los métodos y programas en vigencia, sino también a los métodos de enseñanza modernos que se estaban experimentando (Soto y Rivarola, 1956). En este sentido, pueden establecerse vínculos con la coexistencia de tendencias pedagógicas en pugna en el hasta entonces territorio nacional misionero: el Positivismo, la Escuela Nueva y un tercer discurso con elementos alternativos (Artieda, 1993). Avanzar en un análisis pormenorizado de las estrategias proyectuales permitirá establecer otros vínculos y asociaciones (Figuras 2 a 5).

Figuras 2 y 3. Documentación gráfica del proyecto ganador del concurso de escuelas primarias de Misiones. Fondo Soto-Rivarola, Archivo Histórico de la Sociedad Central de Arquitectos.

Figuras 4-5. Documentación gráfica del proyecto ganador del concurso de escuelas primarias de Misiones. Fondo Soto-Rivarola, Archivo Histórico de la Sociedad Central de Arquitectos.

Estructura organizativa

El prototipo se desarrolla en una sola planta en la que los distintos espacios educativos se disponen de manera separada en el terreno –favoreciendo así su vínculo inmediato con el exterior–, conectados entre sí mediante galerías. La horizontalidad del conjunto contrasta únicamente con la verticalidad del tanque de agua elevado que actúa como referente en el territorio. La apuesta por una escuela con la infancia como centro, en sintonía con los postulados de la corriente de la Escuela Nueva, es reforzada también en la fundamentación de los proyectistas al afirmar en la memoria que: “Se ha seguido el criterio que la escuela debe ser dominio de los niños, tratándose de eliminar de ella todos aquellos elementos que hicieron a los viejos edificios hostiles a la infancia” (Soto y Rivarola, 1956, p. 3).

La organización del programa educativo en pabellones había sido una estrategia que se remontaba a las primeras escuelas al aire libre europeas de comienzos del 1900, en cuya historia señala Anne Marie Châtelet convergen la historia de las escuelas, de la niñez, de la medicina, de la arquitectura y de la ciudad. Estas escuelas pueden ser vistas como experimentos educacionales donde se fomentó la medicina preventiva, se implementaron políticas para la niñez, tanto en pueblos como en ciudades y se aplicó la innovación arquitectónica (2003). En la década de 1930, algunas experiencias modernas en arquitectura escolar integraron postulados higiénicos y pedagógicos asociados a una nueva idea de infancia; con la luz, el aire, el sol y el agua como elementos de proyecto, trajeron aparejados espacios abiertos, versátiles, flexibles, en conexión con la naturaleza y en interacción con sus comunidades. Algunas obras fueron muy difundidas a nivel internacional a través de exposiciones, publicaciones y viajes. La revista argentina Nuestra Arquitectura prestó especial atención a las escuelas de pabellones de Richard Neutra en California y la Escuela Crow Island de Eliel y Eero Saarinen, Perkins, Wheeler y Will (Durá, 2017).

No obstante, Soto y Rivarola proponen un esquema superador a la frecuente disposición de aulas “en peine” o “en espina”. En su proyecto los distintos volúmenes se disponen en torno a dos espacios centrales: un patio cubierto de acceso vinculado a la administración, sala de profesores y vivienda del portero, y un patio abierto flanqueado por galerías en torno al que se disponen aulas. Ambos patios se separan por un volumen de sanitarios común. Las aulas poseen cada una un espacio exterior anexo para clases al aire libre con pérgolas como protección solar y están conectadas al mismo tiempo, de manera tangencial, con el patio central.

Los patios adquieren un papel central en el conjunto. Suponen espacios abiertos “domesticados”, en contraste con el entorno natural circundante, proporcionan al conjunto áreas didácticas y de recreo protegidas de las inclemencias climáticas (lluvias, viento y asoleamiento) y persiguen integrar lugares identitarios y de encuentro, en diálogo con la tradición arquitectónica local (Alexander, 1980). Los autores precisaban que “el uso de los espacios abiertos, ya como patios privados, ya como extensión de las aulas, es de todo punto de vista conveniente, no solo en el sentido pedagógico sino por ser también un espacio gratuito y definido” (Soto y Rivarola, 1956, p. 3). Además, señalaban que “se ha buscado el equilibrio de las posibilidades que dan los partidos abiertos y cerrados, dispersos y concentrados, obteniéndolo no solo por las galerías de circulación sino por la forma que adopta” (p. 3). Así, el proyecto se presentaba como la síntesis de un proceso de elaboración minucioso que atendía a la complejidad de sus requerimientos.

Sistematización

Para ordenar el conjunto y facilitar al mismo tiempo una construcción estandarizada se acudió a la modulación estructural y espacial con una base de 2 x 2 m de superficie. El proyecto contemplaba su construcción en diferentes localizaciones y, si bien se presumían terrenos amplios en una condición de borde urbano, la trama establecida podía adaptarse a distintas formas y topografías. Como se ha señalado, el empleo de proyectos tipo había sido una estrategia recurrente en el país en la construcción de edificios escolares ligada a la extensión de la educación en el territorio desde las primeras décadas del siglo XX. La novedad en este caso vino del alto grado de sistematización alcanzado, que abarcaba todas las escalas del edificio y su definición a partir de los materiales disponibles y características del clima local.

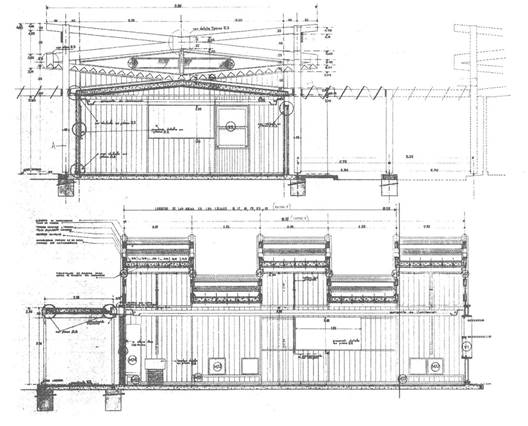

La disposición disgregada de los elementos del programa escolar permite aproximarse a una escala doméstica, similar a la de las construcciones circundantes. Sin embargo, la continuidad de la cubierta sobre los volúmenes y las galerías aporta unidad y carácter institucional al conjunto. La representación de niños, niñas y adultos en todos los dibujos de las secciones del edificio da cuenta de las dimensiones de los espacios respecto a la proporción humana.

Vínculo con el lugar

Cabe destacar la atención especial al contexto local mediante la orientación de las aulas al este, la disposición disgregada antes mencionada y la incorporación de elementos de protección solar, verticales y horizontales. Además, se acude al empleo de materiales locales, según recomendaban las bases del concurso, con soluciones constructivas simples y novedosas a su vez. Según Rivarola, el desconocimiento que tenían de Misiones los impulsó a estudiar minuciosamente las condicionantes del clima subtropical y los recursos disponibles en el sitio para sacar el máximo provecho de ellos. Las bases del concurso les resultaron de gran ayuda en este sentido debido a la incorporación de una descripción detallada de las características de las distintas localizaciones a intervenir. También acudieron al estudio teórico de arquitectura subtropical para conocer recursos de diseño vinculados a su condición climática (Iribarne, 1990).

Los arquitectos, en la memoria del proyecto, detallaron las características climáticas de la zona como el principal condicionante:

clima tropical con un invierno sin rigor seguido por una corta primavera en el mes de agosto y una larga y bochornosa estación estival; vientos muy marcados; radiación solar intensa y recorrido del sol en estas latitudes; lluvias copiosas; abundancia de insectos, etc. (Soto y Rivarola, 1956, p. 1)

En base a esto, y capitalizando este condicionante como uno de los fundamentos del proyecto, determinaron la incorporación de protecciones –solares y de los vientos invernales, húmedos y deprimentes del N y NO–, y el aprovechamiento de las condiciones favorables –como el asoleamiento invernal y los vientos estivales, frescos y estimulantes del S y SE–, para asegurar un confort acorde a la actividad educativa, además de la orientación dada al edificio (Soto y Rivarola, 1956, p. 3; GPM, 1956a p. 25).

Con el proyecto adjudicado y como se ha señalado, viajan a Misiones a elegir los enclaves concretos donde situar cada escuela. La documentación producida a partir de allí incluía referencias a la ubicación de las escuelas en el territorio provincial y su relación respecto a los núcleos de población cercanos. El proyecto tipo mantendría su disposición y dimensiones en todos los casos, y la adaptación a cada localización se realizaría mediante una plataforma con distintos niveles que acompañaban a la topografía y sobre los que se apoyaban las diferentes partes del conjunto edificado. Está intervención topográfica se extendía más allá de los límites de la escuela, dando cuenta de una intervención paisajística que incluía áreas con pisos de ladrillo y otras naturales con vegetación. Cabe referirse al diseño diferenciado de cada uno de los patios anexos a las aulas, lo que permitía la singularización de cada grupo dentro de una trama repetitiva; estrategia empleada también en la reconocida y contemporánea Escuela Munkegards de Arne Jacobsen en Dinamarca (1951-58). Asimismo, se definió in situ un área deportiva junto a cada escuela que excedía la superficie establecida en origen.

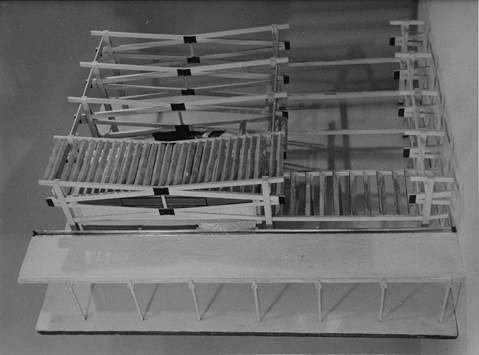

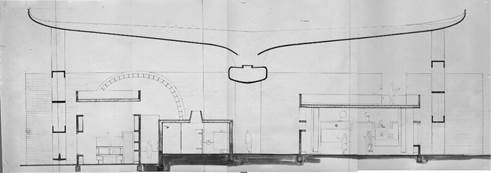

Una mención especial merece la solución particular de la cubierta, el elemento más característico de la propuesta por la originalidad de su resolución formal y su funcionalidad, y donde se conjugaban los distintos requerimientos: protección solar, acondicionamiento térmico, iluminación acorde al uso escolar y empleo de materiales disponibles. Los autores definen su resolución del siguiente modo: “Este (techo) está formado por vigas triangulares de alfajías unidas a pies derechos también de madera, arriostrados lateralmente. Sobre estas vigas se apoya la cubierta y un plano de protección contra el sol” (Soto y Rivarola, 1956, p. 4). La doble cubierta resultante favorece el aislamiento térmico y la refrigeración mediante corrientes de aire. Al mismo tiempo, la disposición alterna de sus faldones define un perfil quebrado que permite la incorporación de lucernarios para garantizar iluminación uniforme y ventilación cruzada en sentido N-S. La propuesta incluyó un estudio lumínico que reflejaba su variación durante el año. El patio techado tenía una cubierta diferenciada de mayor altura que las aulas, cuya estructura de madera y tensores metálicos salvaba una luz de 14 metros y enfatizaba la singularidad de este espacio de encuentro (Figuras 6 a 11).

Figuras 6-7. Imágenes de la escuela de Aristóbulo del Valle durante su construcción. Fondo Soto-Rivarola, Archivo Histórico de la Sociedad Central de Arquitectos.

Figuras 8-9-10. Imágenes de la escuela de Aristóbulo del Valle durante su construcción. Fondo Soto-Rivarola, Archivo Histórico de la Sociedad Central de Arquitectos.

Figura 11. Imagen de la escuela de Aristóbulo del Valle durante su construcción. Fondo Soto-Rivarola, Archivo Histórico de la Sociedad Central de Arquitectos.

El recurso de la alternancia de la inclinación de los faldones de las cubiertas de las aulas para posibilitar la iluminación cenital había sido utilizado por los arquitectos españoles José Antonio Corrales y Ramón Vázquez Molezún en el grupo escolar de Herrera del Pisuerga, Palencia, proyectado en 1954.5 Este edificio, situado también en el ámbito rural, integraba aspectos de la arquitectura tradicional local (volumen fragmentado, materiales como el ladrillo, madera y teja) con una resolución innovadora en su organización y definición de la cubierta. Estas similitudes en experiencias paralelas ponen de manifiesto los procesos que se estaban llevando adelante por entonces, de vinculación de las estrategias modernas en arquitectura con contextos locales y el tema de la arquitectura escolar rural como ámbitos para la experimentación.

Materiales locales con criterio industrial

Respecto a la elección de los materiales, Soto y Rivarola se refieren a la dificultad de transporte y la falta de mano de obra calificada del lugar, al tiempo que señalan como condición favorable los materiales existentes en todos los emplazamientos: maderas, tierra para mampuestos y caña o tacuara. Debido a esto, apostaron por utilizar métodos constructivos y materiales de la región y conocidos por la mano de obra existente como estrategia de proyecto que, además, redundaría en una disminución de su costo.

En consecuencia, para la construcción sistematizada de las escuelas se recurre a la madera como material principal, que sirve a la concepción ligera del edificio basada en una trama estructural de elementos longitudinales. La madera se emplearía, además de en la estructura, en otros de sus elementos como las protecciones solares, parasoles verticales y horizontales, y los cerramientos de fachada, exceptuando los de los baños que eran de ladrillo. También los pisos interiores eran de entablonados de madera, apoyados sobre pequeños pilares o contrapisos, mientras que los exteriores eran de ladrillo. La tacuara se utilizó en la construcción de paneles verticales situados en las galerías para separar áreas exteriores.

La madera estaba presente en la tradición constructiva local que conocieron los arquitectos en sus viajes a Misiones, en las viviendas de los obreros en torno a los aserraderos o en las construcciones de madera palafíticas de los barrios a la vera del río Paraná en Posadas (Melgarejo, 2023; Iribarne, 1990). No obstante, la originalidad está en la incorporación en el proyecto el empleo de madera con un criterio industrial, para contribuir al desarrollo de la industria forestal en la provincia al que se refería el Plan Provincial, ya que este recurso no había sido sometido aún a un procedimiento apropiado para ser utilizado en la construcción.

Así, los arquitectos asumieron a partir del programa escolar el reto de definir un sistema constructivo en detalle basado en la madera local que pudiera industrializarse para su empleo en edificación. Estudiaron en detalle las características de la madera autóctona y definieron las dimensiones de los materiales constructivos en base al aprovechamiento máximo del material, los tratamientos necesarios para su protección del sol y la humedad (secado, baño químico y pintura), los sistemas de ensamblaje, carpinterías y equipamientos.

Para llevar a cabo este minucioso trabajo contaron con la ventaja de los conocimientos de Soto sobre carpintería que había adquirido durante su educación secundaria en el Liceo Militar. El arquitecto rescataba de esta formación la práctica de dibujar el modelo, preparar las piezas, cortar el material y armarlo. Según Goluboff (2009) esta formación influyó en la manera de Soto de pensar los detalles como parte inherente al proceso de proyecto.6

Adicionalmente, el cálculo estructural de las escuelas estuvo a cargo del arquitecto Alfredo Yantorno quien se caracterizaría por tener la capacidad de vincular la resolución estructural a la idea proyectual, con una aguda visión espacial (Goluboff, 2009). Todas ellas estrategias que confluyen en la intención de que la estructura con materiales locales industrializados sea la arquitectura.

La documentación del proyecto incluye numerosos dibujos de los distintos detalles constructivos del edificio que delatan un minucioso trabajo de diseño de los autores para lograr soluciones depuradas que integrasen todos los requerimientos técnicos (luminarias empotradas, cableado, desagües pluviales). Además, Soto y Rivarola viajaron a Misiones con frecuencia para llevar a cabo la dirección técnica en la construcción de sus proyectos y establecieron una estrecha colaboración con los obreros locales, con los que convivieron durante sus visitas.

Concurso, fallo y concreciones

El mecanismo de los concursos fue el que permitió a arquitectos jóvenes, con talento y entusiasmo por la profesión como Soto y Rivarola, acceder a la construcción de edificios de escuelas estatales para la provincia de Misiones. Esto sorprendió incluso al jurado quien, según el testimonio de Rivarola, “abrió los sobres, y se encontró con estos nombres insólitos de dos desconocidos. Esto nos lo contaron después a nosotros, porque creían que el proyecto era de otro profesional, con más renombre y más experiencia” (Iribarne, 1990, p. 175).

Asimismo, esta modalidad propició la innovación y vínculo con el lugar al mismo tiempo obteniendo una propuesta ganadora de gran riqueza espacial, atenta a las necesidades de la educación moderna, con criterios de sistematización en todas sus escalas y situada, desde distintas perspectivas, en su contexto local. El jurado destacó de la propuesta de Soto y Rivarola el valioso aporte que suponía a la resolución de edificios escolares:

Mérito sobresaliente del proyecto es el clima festivo resultante de su exuberancia espacial y formal lograda con ponderable simplicidad de medios. El planteo es sumamente claro, logrando la estrecha vinculación entre la vida escolar del niño y el paisaje, de acuerdo con las técnicas pedagógicas contemporáneas. Al desmembrar e individualizar los elementos del programa en construcciones separadas, se amplía en gran medida al ámbito arquitectónico abrazando verdaderos locales exteriores en estrecha comunicación visual y de uso con los locales techados. El proyectista ha usado materiales del lugar, madera, quinchados de tacuara, etc, con gran inventiva y orden, la riqueza del edificio hace prever una convivencia lograda con el paisaje circundante. (Gobierno de la Provincia de Misiones, 1956b, p. 1)

El prototipo escolar se construyó finalmente en dos de las localizaciones previstas, Aristóbulo del Valle y Puerto Rico. El uso intensivo de estos edificios educativos, a los que pronto sumaron el nivel secundario en las mismas instalaciones, las condiciones climáticas extremas y el mantenimiento insuficiente parecen ser las causas del deterioro prematuro de estas escuelas. En la década de 1970 se sustituyeron sus cubiertas originales por otras continuas de placas de fibrocemento y con caída libre del agua de lluvia, que evitaban el mantenimiento de canaletas, y años más tarde fueron demolidas.

Soto y Rivarola emplearon recursos utilizados en estas escuelas en otras de sus obras posteriores para Misiones. En el proyecto de las hosterías utilizaron también una disposición disgregada y una estructura modular de madera con una cubierta doble en la que perfeccionaron su resolución constructiva para mejorar su comportamiento frente a las fuertes lluvias (Soto y Rivarola, 1957 y 1963). (Figuras 12 y 13) En la Escuela Normal Nº 1 de Alem, plantearon como tema central del proyecto una gran cubierta que cubría volúmenes correspondientes a las distintas funciones, creando así un doble techo. El programa se organizó en base a una trama modulada, en distintos niveles y con un espacio principal de encuentro. La cubierta superior estuvo pensada en origen como una construcción en madera y acero y, finalmente, se concretó en hormigón armado por sugerencia del gobernador provincial (Rivarola y Soto,1969; Gremientieri y Shmidt, 2010). (Figuras 14 y 15)

Figuras 12 y 13. Planta e imagen de la hostería San Javier. Fondo Soto-Rivarola, Archivo Histórico de la Sociedad Central de Arquitectos; Soto y Rivarola, 1963, p. 29.

Figuras 14 y 15. Sección e imagen de la Escuela Normal Nº 1 en Alem durante su construcción. Fondo Soto-Rivarola, Archivo Histórico de la Sociedad Central de Arquitectos.

A modo de cierre

Se expuso hasta aquí la importancia de la arquitectura escolar rural como tema de concurso en su puesta en relación con algunos episodios de la historia de la arquitectura escolar en el país, su rol en los procesos de conformación y legitimación de los Estados en general y en relación al proceso de provincialización de Misiones en particular. Como se ha señalado, el proceso de provincialización de Misiones se apoyó en la construcción de edificios públicos para materializar su presencia en el territorio. Aquí ha sido fundamental la condición integral del plan en su atención a las tres escalas: territorial, urbana y arquitectónica. Decisiones como el abordaje del estudio territorial por profesionales locales y, en las etapas posteriores, la convocatoria a concursos de anteproyectos para planes urbanos y edificios públicos, primero en el territorio, y luego en la ciudad capital, se entienden como garantes, tanto de la idoneidad de las propuestas como de la aceptación de las mismas por parte de la sociedad local.

La condición de la elaboración de los proyectos a través de concursos tuvo notables implicancias. La dimensión nacional de la convocatoria y su difusión a través de la Sociedad Central de Arquitectos permitió una amplia participación y la confrontación de distintas propuestas fomentando el debate disciplinar. La experimentación e innovación alentada desde las bases se vio enfatizada en el caso del concurso de escuelas primarias por su condición rural. El acento puesto en la obtención de un carácter representativo aquí fue reemplazado por el aprovechamiento de los recursos locales.

En relación con la temática de la arquitectura escolar, los autores se alinean con las propuestas vanguardistas en la materia, en su vínculo con la educación. La organización superadora del esquema en peine o espina, de aulas alternadas con patios anexos en torno a patios centrales –entendidos como lugares de encuentro común protegidos frente al clima–, la relación fluida con el entorno a través de aulas con amplias ventanas y la extensión de áreas al aire libre y jardines cualificados son muestras de estas interferencias con referentes internacionales.

El recurso de optar por un proyecto escolar tipo no era una novedad ni para la disciplina ni para el territorio, que contó con edificios escolares construidos en esta clave por el Estado Nacional en distintos periodos. No obstante, la definición de un proyecto tipo propio de la provincia de Misiones, acorde a las características de su clima, población y recursos disponibles y en entornos rurales, sí resultó una innovación. A los prototipos nacionales donde primaba un carácter homogeneizador, se ofreció como alternativa un prototipo ideado para un lugar específico, donde a través de un reeditado carácter escolar convergen las condiciones particulares de Misiones y las vanguardias de la arquitectura escolar. Se recurrió a la sistematización en todas las escalas del proyecto, desde la definición de un módulo espacial y estructural que ordenaba el conjunto, hasta el diseño constructivo de cada uno de sus elementos y uniones a partir de materiales disponibles localmente.

Como se ha demostrado, el grado de experimentación posibilitado por el concurso y por el programa escolar rural fue clave para el desarrollo de otros proyectos posteriores de los mismos autores, en su aplicación a otros programas y en obras escolares de otra envergadura, como la Escuela Normal en Alem, convertida en referente de la arquitectura escolar argentina. Recursos ya empleados como el sobretecho, la cualificación de los espacios abiertos y semicubiertos, ventilaciones cruzadas y orientaciones más apropiadas para cada ambiente fueron invariantes en toda la arquitectura proyectada por los autores en Misiones, que tuvieron su comienzo en el primer concurso de escuelas.

También, se reconoce el proyecto de las escuelas rurales como un caso pionero en la construcción sistematizada de escuelas en Argentina. Los márgenes de experimentación bajo los que se acoplaron materiales y mano de obra locales e industrialización pueden reconocerse como antecedentes de las estrategias abordadas en los prototipos de escuelas rurales ER65 y ER66 de mediados de la década de 1960, correspondientes al Plan Nacional de Construcciones Escolares para la educación primaria donde participaron equipos técnicos locales coordinados por funcionarios de CONESCAL y UNESCO, y que serían en los años posteriores utilizados en alrededor de mil aulas primarias. Esta fue la cantera desde donde se continuaron desarrollando otros prototipos escolares,7 siendo el más difundido el denominado Módulo 67 para escuelas secundarias urbanas, desarrollado por el sector de Investigación y Desarrollo de la Dirección Nacional de Arquitectura Educacional, creada en marzo de 1969 y apoyándose también en el conocimiento de las experiencias internacionales adaptadas a la realidad argentina.8 Aquí, los sistemas constructivos livianos son reemplazados por un sistema en base a un módulo estructural de hormigón armado: el Módulo 67. La operatoria entre el concurso de escuelas de madera y la escuela en Alem parece tener aquí una nueva edición.

En retrospectiva el concurso de escuelas misioneras es un ejemplo paradigmático de amalgama entre regionalismo e industrialización (Shmidt, 2020, p. 37). Desde allí interesa su puesta en valor como síntesis entre modernidad y localía, a partir de las explicitadas estrategias de conjunción entre la sistematización y una sensibilidad por incorporar lo local y lo ambiental como uno de los modos posibles de caracterizar a la arquitectura moderna.

Desde el presente, podríamos reconocer ecos de sus apuestas en determinadas lógicas proyectuales contemporáneas, que emplean como fundamentos del proyecto la sustentabilidad ambiental, motivaciones contextualistas, nuevas formas de leer y poner en valor el territorio o la memoria del lugar. En síntesis, arquitecturas pensadas para su lugar que resultan claves para la aceptación social del programa escolar que integran. Interesa desde aquí poner en valor estos episodios motorizados a través de concursos, en sus momentos y condiciones de promoción, para pensarlos más allá de su singularidad o permanencia en el tiempo, como modos posibles de aportar estrategias de gestión, proyecto, ejecución y puesta en valor de la escuela pública en el territorio, a partir de la búsqueda de un equilibrio entre clima, técnica, prácticas educativas, infancias y modos de vida.

Notas

1 La Escuela Nueva fue un movimiento constituido por propuestas, métodos y articulaciones surgidos en el marco de un escenario internacional: Europa y EE.UU. En activa oposición a las prescripciones normalistas-positivistas, aunó las ideas de individualidad, libertad y espontaneidad de Rousseau, la integración de idea y experiencia y la concepción de la unidad vital del niño de Pestalozzi, y la significación de la actividad libre y creadora del niño, el valor del juego y la importancia de la educación estética de Fröebel. Abarcó corrientes diversas entre cuyos representantes se destacan John Dewey, María Montessori, Ovide Decroly, Adolphe Ferrière, Roger Cousinet y Georg Kerschesteiner. Estas escuelas surgieron a fines del siglo XIX, su divulgación y circulación de métodos se da entre las dos primeras décadas del XX y su expansión y ampliación hacia 1930. Tempranamente, y con el objeto de coordinar la obra conjunta de las distintas escuelas se fundó en 1899 por iniciativa de Adolfo Ferrière, el Bureau Internacional des Ecoles Nouvelles, en Ginebra. (Caruso, 2001; Cattaneo, 2011).

2 La documentación que se menciona sobre esta obra pertenece al Fondo Documental de los arquitectos Soto y Rivarola que se conserva en el Archivo Histórico de Arquitectura de la Sociedad Central de Arquitectos. El material ha sido difundido por la institución en: https://www.facebook.com/share/uXeSxkygaJfam9zd/?mibextid=qi2Omg

3 El Plan URBIS ha sido destacado por Melgarejo (2020, pp. 27-33) en relación a su aporte local y vínculo con el urbanismo moderno. Por otro lado, Noeltzy (2016) se refiere a la participación de arquitectos del Grupo URBIS en otras propuestas urbanas relevantes y pone en relación el proyecto para Posadas con el debate urbano contemporáneo, a nivel nacional, latinoamericano e internacional.

4 Melgarejo (2022) se refiere a la relevancia de los autores que participaron en los diferentes concursos y sitúa los proyectos realizados para Misiones en su trayectoria profesional.

5 El edificio fue publicado en 1958 en la española Revista Nacional de Arquitectura (n. 203, pp. 11-22) y en 1962 en la revista suiza Werk (n. 6, pp. 204-206) ocupando la imagen de portada en ambos casos.

6 Myriam Goluboff Scheps (Arquitecta, UBA) trabajó en el estudio de Soto y Rivarola y colaboró en la elaboración de algunos de los proyectos que construyeron para Misiones. Más tarde, inició una relación de pareja con Mario Soto, con el que se casó y tuvo un hijo. En 1975 emigraron a La Coruña, España, donde ambos continuaron su vida profesional y docente en conjunto hasta el fallecimiento de Soto en 1982. Su trabajo, tanto docente como profesional, aborda de manera central los temas de sostenibilidad, arquitectura y salud y accesibilidad. El testimonio de Goluboff sobre el trabajo de Soto resulta de especial valor por su proximidad, tanto en el ámbito profesional como en el personal. Ver: https://myriamgoluboff.wordpress.com/

7 Parte de estos avances son también capitalizados en la normativa. En la DINAE se escribieron la “Política de las Construcciones Escolares” (1970) y el “Código Rector de Arquitectura Escolar” (1972), que buscaron unificar criterios, fijar mínimos y crear bases económicas uniformes.

8 La arquitectura de sistemas en su aplicación a la edilicia escolar había sido promovida a nivel internacional después de la segunda guerra mundial ante la necesidad de construir un gran número de nuevas escuelas, por su optimización y reducción de costos, y como capitalización de la industria desarrollada durante la guerra. Los prototipos escolares de Jean Prouvé y el sistema britànico CLASP (premiado en la Trienal de Milán de 1960) se cuentan entre los referentes internacionales de escuelas sistematizadas de mayor difusión.

Referencias

Alexander, R. J. (1980). La arquitectura del nordeste y noroeste argentinos después de 1880: los edificios de gobierno y la significación de sus obras. En M. Waisman (Dir.). Documentos para una historia de la arquitectura argentina (pp. 81-84). Ediciones Summa.

Artieda, T. L. (1993). El Magisterio en los Territorios Nacionales: El caso de Misiones. En A. Puiggrós (Dir.), Historia de la Educación en la Argentina (299-342). Galerna.

Bacigalupo, J. L., Guidali, L. A., Kurchan, J., Riopedre, J. O., Ugarte, H. M., y Hungría, S. L. (1957). Planeamiento de la provincia de Misiones: metodología de estudio. Ministerio de Economía y Obras Públicas de Misiones.

Basile, L. A., Gayetzky de Kuna, G. C., y Vrubel, N. N. (2019). Idea hecha materia. La arquitectura del movimiento moderno en Misiones. La Rivada, 7(13), 14-27. https://larivada.unam.edu.ar/index.php/larivada/article/view/92

Caruso, M. (2001). ¿Una nave sin puerto definitivo? Antecedentes, tendencias e interpretaciones alrededor del movimiento de la Escuela Nueva. En P. Pineau, I. Dussel y M. Caruso (Ed.), La escuela como máquina de educar. Tres escritos sobre un proyecto de la modernidad (pp. 93-133). Paidós.

Castro, H. y Reboratti, C. (2007). Revisión del concepto de ruralidad en la Argentina y alternativas posibles para su redefinición. Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos.

Cattaneo, D. y Durá Gúrpide, I. (2024). La escuela rural como campo de experimentación. Aportes desde Argentina. En Actas del XIV Congreso Internacional de Historia de la Arquitectura Moderna: Arquitectura escolar (1919-1975), una necesidad permanente. Universidad de Navarra, pp. 163-170. https://www.unav.edu/documents/29070/32294412/actas-congreso-arquitectura_2024.pdf

Cattaneo, D. (2011). Arquitectura y enunciados pedagógicos alternativos. La experiencia argentina en las primeras décadas del siglo XX. Illapa, 8 (4), 97-116. http://hdl.handle.net/2133/2603

Châtelet, A. M., Lerch, D & Luc, J. (Comps.) (2003). L’école de plein air. Une expérience pédagogique et architecturale dans l’Europe du XXe siècle. Éditions Recherches.

Concurso de la Provincia de Misiones (enero, 1957). Boletín SCA, 14-15, p. 6.

Consejo Nacional de Educación (1942). Cincuentenario de la ley 1420. Tomo 3, parte II. Edificación Escolar en Territorios Nacionales y Provincias (Ley 4874). Imprenta oficial.

Durá Gúrpide, I. (2017). El papel de las revistas especializadas en la génesis de una nueva arquitectura escolar en Argentina, 1930-1943. Revista Electrónica de Fuentes y Archivos, 7, 213-233. https://revistas.unc.edu.ar/index.php/refa/article/view/33649

Gobierno de la Provincia de Misiones (1956a). Bases del Concurso de Anteproyectos de Edificios incluidos en el Plan de Trabajos Públicos. Año 1956. Primera Etapa: 4 escuelas, 6 unidades sanitarias, 5 comisarías. Ministerio de Economía y Obras Públicas.

Gobierno de la Provincia de Misiones (1956b). Fallo del jurado del concurso de anteproyectos de cuatro escuelas. Ministerio de Economía y Obras Públicas.

Goluboff, M. (2009). Mario Soto. Rd2, 63, 158-174.

Grementieri, F. y Shmidt, C. (2010). Arquitectura, educación y patrimonio. Argentina, 1600-1975. Pamplatina.

Iribarne, J. (1990). Entrevista a Raúl Rivarola: Las hosterías en Misiones de los arquitectos Soto y Rivarola, hoy. Revista de Arquitectura, (149), 56-70.

Maestripieri, E. (Dir.) (2004). Mario Soto. España y la Argentina en la Arquitectura del Siglo XX. Sociedad Central de Arquitectos.

Melgarejo, M. D. (2022). Arquitectura Moderna en Misiones. Un Plan integral: territorial, urbano y arquitectónico. Editorial UCSF.

Noetzly, C. (2016). Madera, hormigón, composición y sistema. La obra de Mario Soto y Raúl Rivarola en Misiones (1956-1963). [Tesis de Maestría]. Universidad Torcuato di Tella, Buenos Aires. https://repositoriosdigitales.mincyt.gob.ar/vufind/Record/SEDICI_66e4070d3a6c72a8ae85aa42775ad64c

Noetzly, C. (2017). Arquitecturas cívicas y propuestas urbanas a partir de la provincialización de los territorios nacionales. El caso de Misiones a través de la obra de Mario Soto y Raúl Rivarola. En Actas del VII Encuentro de Docentes e Investigadores en Historia del Diseño, la Arquitectura y la Ciudad. FAPyD-UNR. https://rephip.unr.edu.ar/items/62afb144-2073-4d3a-bf9d-756363d03c2b

Nosiglia, M. A., López Coda, M. S., Cella, L. y Bieule, L. (2018). Cuando Misiones era Moderna: las obras. En Actas de las XXIII Jornadas de Investigación - XIV Encuentro Regional (729-741). FADU-UBA. https://publicacionescientificas.fadu.uba.ar/index.php/actas/article/view/550

Müller, L. y Shmidt, C. (Comp.) (2020). Arquitecturas de Estado. Empresas, obras e infraestructuras 1955-1975: casos y debates en Sudamérica. Ediciones UNL. https://www.unl.edu.ar/editorial/index.php?act=showPublicacion&id=8596

Presidencia de la Nación (1950). La Nación Argentina. Justa, libre, soberana. Peuser.

Rivarola, R. y Soto, M. (junio, 1969). Escuela Normal Nro. 1, Leandro N. Alem, Provincia de Misiones. Summa, (17), 34-36.

Rivarola, R. (2004). Relatos de una amistad. En E. Maestrepieri (Dir.), Mario Soto. España y la Argentina en la Arquitectura del Siglo XX (pp. 170-173). Sociedad Central de Arquitectos.

Schere, R. (2008). Concursos 1826-2006. Sociedad Central de Arquitectos.

Shmidt, C. (2019). Arquitectura. En F. Fiorucci y J. Bustamante Vismara. Palabras claves en la historia de la educación argentina (35-38). UNIPE Editorial Universitaria. https://biblioteca.clacso.edu.ar/Argentina/unipe/20200415062618/Palabras-claves-en-la-historia.pdf

Shmidt, C. (2020). La encrucijada de las arquitecturas de Estado en la Argentina: entre el desarrollismo, el tercer mundo y el regionalismo (1955–1973). En L. Müller y C. Shmidt (Comp.) Arquitecturas de Estado. Empresas, obras e infraestructuras 1955-1975: casos y debates en Sudamérica (pp. 15-45). Ediciones UNL. https://www.unl.edu.ar/editorial/index.php?act=showPublicacion&id=8596

Soto, M. y Rivarola, R. (1956). Concurso de cuatro escuelas en Misiones. Memoria Descriptiva.

Soto, M. y Rivarola, R. (1957). Concurso de hosterías en Misiones. Memoria descriptiva.

Soto, M. y Rivarola, R (1963). Hostería San Javier, Misiones. Summa, (2), 25-38.

Daniela Cattaneo

Arquitecta, Doctora en Humanidades y Artes con mención en Historia por la Universidad Nacional de Rosario (UNR). Diplomada superior en Infancia, Educación y Pedagogía por FLACSO Argentina. Vicedirectora e Investigadora Adjunta Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) en el Centro Universitario Rosario de Investigaciones Urbanas y Regionales (CURDIUR). Directora de la revista A&P Continuidad. Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño (FAPyD) (UNR). Profesora Adjunta de la asignatura Diseño Arquitectónico, Escuela de Ingeniería Civil, FCEIA-UNR. Laboratorio de espacios educativos, (CURDIUR), (CONICET), Riobamba 220 bis, FAPyD, UNR (ala norte), S2000EKF, Rosario, Santa Fe, Argentina.

cattaneo@curdiur-conicet.gob.ar

https://orcid.org/0000-0002-8729-9652

Isabel Durá Gúrpide

Arquitecta, Doctora en Arquitectura por la Universidad de Navarra (UNAV, España). Investigadora Asistente, Instituto de Ciencias Humanas Sociales y Ambientales (INCIHUSA), Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), CCT-Mendoza y Docente Titular de Teoría 1: Arquitectura y Ambiente, Carrera de Arquitectura, Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Cuyo. Grupo Historia y Conservación Patrimonial, (INCIHUSA- CONICET). Av. Ruiz Leal s/n, Parque General San Martín, Mendoza, Argentina.

https://orcid.org/0000-0003-1475-3372