Colaboraciones especiales

REGISTROS, ISSN 2250-8112, Vol. 20 (1) enero-junio

2024: 114-132

ark:/s22508112/o8wbiazaf

El Concurso para el

edificio Peugeot (1962): entre el rascacielos y la torre

The

Peugeot Building Competition: Between the Tower and the Skyscraper

Sebastian Malecki

Facultad de Arquitectura, Urbanismo y

Diseño, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina

Virginia Bonicatto

Ana

Brandoni

Instituto de Investigaciones en

Historia, Teoría y Praxis de la Arquitectura y la Ciudad, Facultad de

Arquitectura y Urbanismo, Universidad Nacional de La Plata, Argentina

Resumen

En el presente

artículo nos interesa indagar sobre el Concurso Peugeot de 1962 y su contexto:

¿Qué se buscaba producir con el concurso? ¿Cuáles eran los debates

disciplinares en torno a las edificaciones en altura? ¿Se trataba de una torre

o de un rascacielos? ¿Cómo se situaba respecto a la normativa urbana existente?

¿Por qué se lo llamó Peugeot? El análisis del concurso nos permitirá indagar en

el contexto que atravesaba Argentina en los tempranos sesenta, al tiempo que

avanzar en una serie de discusiones y normativas que en el momento se estaban

dando sobre las construcciones en altura en el país, así como recuperar una

serie de reflexiones que daban cuenta de una serie de transformaciones en torno

a los rascacielos. Así, quisiéramos plantear, a modo de hipótesis, que, en

primer lugar, la elección del nombre Peugeot para el edificio parece haber sido

una estrategia de Richard para consolidar su relación con la automotriz

francesa, que acababa de instalarse en el país; en segundo lugar, que el

concurso se realizó de forma independiente y ajena a las soluciones que la

ciudad de Buenos Aires estaba realizando para la época en relación a su área

terciaria y de rascacielos con el proyecto de Catalinas Norte; en tercer lugar,

que el proyecto ganador, que adoptaba una solución de prisma puro, se acercaba

más a un edificio en torre que a un rascacielos y, por último, que dicha

propuesta, si bien resultaba novedosa en su momento, en poco tiempo se

convirtió en un modelo reproducido. Un modelo que, para una parte de la cultura

arquitectónica de la época, era indicio de la “crisis” del rascacielos.

Palabras clave: concurso

Peugeot, rascacielos, torre, Argentina

Abstract

The

aim of this article is to investigate the 1962 Peugeot Competition and its

context: What was the aim of the competition? What were the disciplinary

debates around high-rise buildings? Was this a tower or a skyscraper? How was

it situated with respect to existing urban regulations? Why was it called

Peugeot? The analysis of the competition will allow us to investigate

Argentina's early sixties context, at the same time we will focus on a series

of discussions and regulations regarding high-rise construction that were

taking place in the country, as well as analyzing a series of ideas that

represented transformations on skyscrapers. Thus, we would like to propose as a

hypothesis, firstly, that the choice of the name Peugeot for the building seems

to have been a strategy by Richard to consolidate his relationship with the

French automaker; secondly, that the competition was carried out independently

to the solutions that the city of Buenos Aires was carrying out at the time in

relation to its tertiary and skyscraper and the Catalinas Norte project;

thirdly, that the winning project, which adopted a pure prism solution, was

closer to a tower than to a skyscraper and, finally, that the proposal,

although innovative at the time, soon became a repeated model. A model that,

for a part of the architectural culture of the time, was an indication of the

“crisis” of the skyscraper.

Keywords:

Peugeot competition, skyscraper, tower, Argentina

I Presentación

En 1962 tuvo lugar el llamado al concurso de anteproyectos más

grande realizado en Argentina. La propuesta partía de un grupo empresarial, la

compañía Foreign Building and Investment Co. presidida por Raimundo

Richard, que había delegado en la Sociedad Central de Arquitectos (SCA) la

convocatoria internacional al certamen para el diseño del que llamarían

“Edificio Peugeot”. Realizado en el marco del desarrollismo que caracterizó al

gobierno de Arturo Frondizi, el llamado tuvo una recepción sin precedentes, recibiendo

proyectos de todas partes del mundo. Una vez finalizado y anunciado los

ganadores, se hicieron notas en televisión, periódicos y revistas y, además, se

realizó una enorme exposición con una buena cantidad de los trabajos

presentados. En el Boletín de la SCA publicado con motivo del certamen,

se expresaba que:

El deseo de

los inversores franco-suizo-argentinos, agrupados en la Foreing Building and

Investment Company S.A. no fue solamente el de hacer un edificio

monumental, sino que su inquietud llegó más allá: querían que el Edificio

Peugeot fuera un ejemplo como obra de la arquitectura contemporánea.

(Arquitectura contemporánea. Concurso Peugeot, 1963, p. 53)

El tiempo pasó. El edificio nunca llegó a construirse. La

importancia del concurso se diluyó con el paso del tiempo. De los 228 proyectos

presentados, sólo quedaron unas pocas imágenes de aquellos que fueron

difundidos en el Boletín de la SCA y en algunas publicaciones periódicas

del momento. El episodio tampoco ha sido objeto de interés para la

historiografía local o internacional que, cuando lo ha abordado, ha sido de

forma más bien tangencial. Es el caso, por ejemplo, de Jorge Francisco Liernur

(1980, 1994, 2001) que, entre sus numerosos trabajos que estudian el problema

de las construcciones en altura en Argentina, no avanzó específicamente sobre

el concurso.1

En el presente trabajo nos interesa indagar en el concurso y su

contexto: ¿Qué se buscaba producir con el concurso? ¿Cuáles eran los debates

disciplinares en torno a las edificaciones en altura? ¿Se trataba de una torre

o de un rascacielos? ¿Cómo se situaba respecto a la normativa urbana existente?

¿Por qué se lo llamó Peugeot? Habría que precisar que la poca

información disponible limita las posibilidades de análisis. Por caso, no queda

clara la relación entre la entidad promotora del concurso y la empresa Peugeot.

Pero tampoco se conocen los nombres de los proyectistas de muchas de las

propuestas. De todas maneras, el concurso nos permite, por un lado, indagar en

el contexto específico que atravesaba Argentina en los tempranos sesenta, al

tiempo que avanzar en una serie de discusiones y normativas que en el momento

se estaban dando sobre las construcciones en altura; por otro lado, recuperar

una serie de reflexiones teóricas e historiográficas que daban cuenta de una

serie de transformaciones en torno a los rascacielos.

Así, quisiéramos plantear, a modo de hipótesis, que, en primer

lugar, la elección del nombre Peugeot para el edificio parece haber sido una

estrategia de Richard para consolidar su relación con la automotriz francesa,

que acababa de instalarse en el país; en segundo lugar, que el concurso se

realizó de forma independiente y ajena a las soluciones que la ciudad de Buenos

Aires estaba realizando para la época en relación a su área terciaria y de

rascacielos con el proyecto de Catalinas Norte; en tercer lugar, que el

proyecto ganador, que adoptaba una solución de prisma puro, se acercaba más a

un edificio en torre que a un rascacielos y, por último, que dicha propuesta,

si bien resultaba novedosa en su momento, en poco tiempo se convirtió en un

modelo reproducido. Un modelo que, para una parte de la cultura arquitectónica

de la época, era indicio de la “crisis” del rascacielos.

El artículo se organiza en cuatro apartados: el primero busca

precisar el contexto argentino en el que se realizó el concurso; el segundo

recupera la recepción del mismo en la prensa especializada local; el tercero

sitúa al concurso en el marco más amplio de los debates sobre el nuevo código

de construcción, los Edificios de Iluminación Total y el proyecto de Catalinas

Norte; y, en el último, se recogen una serie de indagaciones de Manfredo Tafuri

y Diana Agrest, considerados como emergentes de una nueva aproximación a la

temática del rascacielos.

II El contexto local del concurso

Raimundo Richard, presidente de la Foreign Building and

Investment Co. fue el impulsor del concurso Peugeot. La Foreign Building,

en tanto entidad patrocinadora, convocó a Federico Ugarte como asesor del

concurso, confirmado en ese rol por la SCA, que había asumido el papel de

entidad organizadora. Como se esperaba que el concurso tuviera una gran

repercusión internacional, se respetó el reglamento de concursos de la Unión

Internacional de Arquitectos, obteniéndose el respaldo de esta y de la

Federación Panamericana de Asociaciones de Arquitectos. Las bases fueron

elaboradas por Ugarte y Alejandro Billoch Newbery, con la colaboración de

Ricardo Coppa Oliver, Luciano Noire y Geraldo B. de Macedo, propuestos por la

entidad promotora. Las bases establecían un programa multifuncional para un

edificio de unos 140.000 m2 destinados en su mayoría a oficinas para

grandes empresas, pero que, además, debía incluir unas 20 viviendas, comercios,

salas para actividades culturales y sociales (una para 500 personas y otra para

250), restaurantes, garaje y servicios generales.

Según el Boletín de la SCA, “probablemente la mayor importancia de

la obra reside no en su magnitud material, sino en la resonancia mundial que

despertó el concurso” (Arquitectura contemporánea. Concurso Peugeot, 1963, p.

53). Efectivamente, con diez premios ofrecidos (6 premios y 4 menciones, a las

que luego agregaron 4 menciones honoríficas), fue mucho el interés

internacional que suscitó: solicitaron las bases 866 equipos de arquitectura de

55 países. Finalmente, un 26 % mandó sus propuestas, lo que representó 228

proyectos.

El jurado del concurso estuvo constituido por personalidades de

Argentina y del extranjero. En representación de la UIA fueron nombrados Marcel

Breuer y Eduardo Reidy. Por la entidad promotora Eugene Elie Beaudoin, Martín

Noel y Alberto Prebisch. Por la Federación Argentina de Sociedades de

Arquitectos Francisco Rossi y por la SCA Francisco García Vázquez. Así, buena

parte del jurado estaba formada por destacados profesionales con un alto

reconocimiento internacional, como Breuer y Reidy, o nacional, como Prebisch.

En marzo de 1962, el diario Clarín publicó una nota en

referencia al concurso del edificio Peugeot con el título “Confianza en la

economía argentina” (Clarín, 28 de marzo de 1962). Este título nos

permite analizar, por lo menos brevemente, el contexto en el que se realizó el

llamado al concurso. Conviene recordar que fue en estos primeros años de la

década del sesenta que se sustanciaron algunos de los principales concursos de

arquitectura de la época: el Banco de Londres (1960), el Colegio Manuel

Belgrano de la Universidad Nacional de Córdoba (1960), la Biblioteca Nacional

(1962) o la Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional de Córdoba (1962).

Estos casos muestran el fuerte impulso que se le dio a la obra pública en el

marco desarrollista. Como ha señalado Liernur (2001), buena parte de esa obra

pública se hizo bajo la modalidad de concurso, una institución que, si bien

existía en el país desde finales del siglo XIX, tuvo su momento de mayor auge

en esta época y permitió, por un lado, que jóvenes profesionales –muchos de

ellos recién egresados– pudieran conseguir importantes encargos y/o premios y,

por otro lado, resultó en una de las principales vías del debate disciplinar,

ya que muchas de las propuestas presentadas a los concursos resultaban innovadoras

o escapaban de las soluciones usadas hasta el momento.

En 1958, luego del golpe de Estado de 1955 que derrocó a Perón y

del gobierno de la autodenominada “Revolución Libertadora”, Arturo Frondizi

ganó las elecciones presidenciales con una propuesta de tipo “desarrollista”.

Precisamente, el pensamiento desarrollista, que tuvo en Raúl Prebisch, director

de la Comisión

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), uno de sus principales

impulsores, postulaba que para que los países

pudieran salir de su situación de subdesarrollo –producto de un intercambio comercial

desigual–, se requería no sólo fomentar el mercado interno, sino también

convocar grandes capitales internacionales que pudieran financiar determinados

sectores económicos que se consideraban estratégicos, sobre todo aquellos

ligados a la industria pesada y la energía.2 Si bien el comienzo de

su mandato estuvo signado por una serie de turbulencias económicas –creciente

déficit fiscal, balanza comercial deficitaria, notable incremento de la

inflación–, a finales de diciembre de 1958, el gobierno presentó un plan de

estabilización que buscaba bajar la inflación, contener y reducir el gasto

público y asegurar las condiciones para el ingreso de capitales extranjeros

(Gerchunoff y Llach, 2021).

El año 1959 fue complicado, con la inflación descontrolada y con

la presión de los militares sobre el gobierno. La llegada de Álvaro Alsogaray

–de extracción liberal– al Ministerio de Economía y Trabajo calmó los ánimos y,

durante ese año, las principales variables económicas tendieron a normalizarse.

De tal forma, entre 1960 y 1961, la economía creció a un 8 % anual. Gerchunoff

y Llach señalan que en 1961 se dio un “boom inversor” de capitales

extranjeros, que los autores calcularon en 322 millones de dólares (equivalente

al 30 % de las exportaciones). Tanto era así que el Financial Times

declaró en 1960 al peso argentino como “moneda estrella” del año (citado en

Gerchunoff y Llach, 2021, p. 312). Una de las áreas privilegiadas de la

política desarrollista, junto al petróleo, la siderurgia y la química, fue la

producción automotriz, que creció un 80 % entre 1958 y 1961 (Gerchunoff y

Llach, 2021, p. 315). A todo ello, hay que sumarle el lanzamiento, en 1961, de

la “Alianza para el progreso” impulsada por el presidente norteamericano John

F. Kennedy que ayudó a generar, en el país, la impresión de un “clima

favorable” para los negocios (Karuse, 1963).

En este marco es que debemos situar la llegada de Peugeot a la

Argentina. En 1956, el modelo 403 de Peugeot comenzó a importarse. Su éxito en

el mercado local propició que la empresa francesa decidiera radicarse en el

país. En 1958 se firmó un acuerdo con la empresa Industriales Argentinos

Fabricantes de Automóviles (IAFA.). Al año siguiente, el gobierno aprobó el

plan de IAFA. y en 1960, finalmente, se instaló la fábrica en

Berazategui, comenzando la producción local de autos Peugeot (Carrera, 2010, p.

40-41).

Hemos señalado que la entidad promotora del concurso Peugeot fue

la Foreign Building and Investment Co. que, según Clarín

(Confianza

en la Economía Argentina, 1962), estaba compuesta por

un tercio de capitales argentinos, un tercio europeos –con el Imefbank de

Ginebra, Suiza, incluido–, y otro norteamericano. Su principal referente, y

quien figuraba en los diversos relatos como el impulsor de la iniciativa, era

Raimundo Richard. Ahora bien, teniendo en cuenta que las bases del concurso

proponían un edificio de oficinas para múltiples empresas, áreas de cultura,

gastronomía, etc. y, por tanto, no era un edificio específico para la empresa

Peugeot, cabe la pregunta de por qué se lo denominó así. Más aún, teniendo en

cuenta la publicidad que significaba un “rascacielos” con el nombre de una

empresa, una situación que era corriente en los Estados Unidos. De la poca

documentación disponible, no se observa que la empresa Peugeot haya estado

involucrada directamente. Aunque Pierre Peugeot, miembro del directorio

de la empresa francesa, vino al país con motivo del concurso (Visita nuestro

país el señor Pierre Peugeot, 1962). Al parecer, Richard era el representante

de Peugeot y director de IAFA (La calidad no se discute, 2001), tenía buenas relaciones con el sector de los “azules” de

las fuerzas armadas y había sido uno de los primeros accionistas “secretos” de

la revista Primera Plana (Mochkofsky, 2003, s/n). Sobre esta

información, se podría pensar que, si se entiende al rascacielos como un

generador de confianza económica pero también como símbolo y como objeto

publicitario, la decisión de llamar Peugeot al edificio que se proponía

construir fue una estrategia del propio Richard para consolidar su vínculo con

dicha empresa, la que, como se indicó, había iniciado sus actividades en el

país tan sólo dos años antes. Abonaría esta hipótesis el hecho de que IAFA

comenzó a tener dificultades financieras en 1963, y en 1964 debió cerrar sus

puertas debido a problemas legales con la importación de piezas –la empresa fue

multada por contrabando de piezas por 17 millones de pesos (Carrera, 2010, p.

41)–. Posterior a esto, fue la propia casa matriz de Peugeot, en asociación con

Citroën, la que asumió el control de la fábrica, por intermedio de la Sociedad

Anónima Franco Argentina de Automotores (SAFRAR) (Carrera, 2010, p. 41-43). Y

es significativo que, en ese marco, Peugeot no haya insistido con la

construcción del rascacielos.

III El concurso y su recepción en medios especializados

locales

En este apartado, nos interesa recuperar la recepción del concurso

en los medios locales, en tanto dan cuenta de cierto estado del debate

disciplinar en el país respecto a esta tipología. En tal sentido, las

reflexiones que suscitó el concurso apuntaban, en general, a una mirada más

bien negativa o pesimista respecto a su impacto a nivel urbano, en un marco en

el que la temática del rascacielos no era objeto de una reflexión teórica

específica.

La recepción local del certamen se puede dividir, por un lado, en

la amplia difusión que se les dio a los resultados del concurso y la exposición

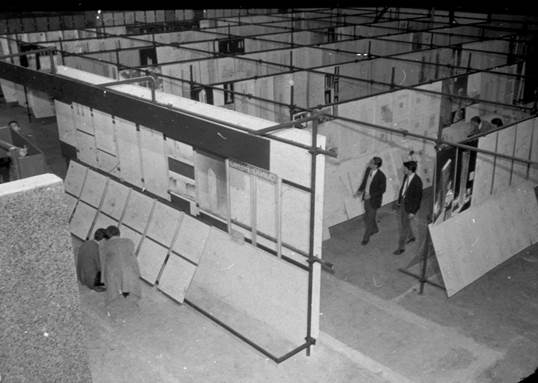

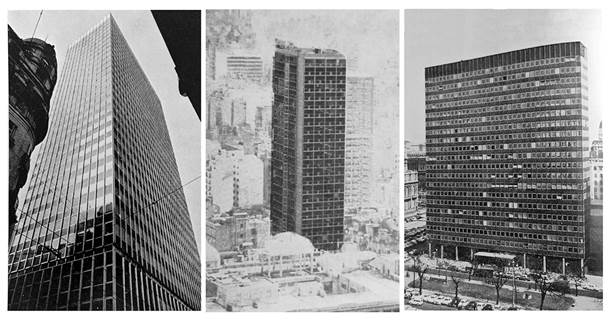

que se organizó luego (Figura 1). Por ejemplo, Nuestra Arquitectura, el Boletín

de la SCA o Summa publicaron notas en las que se hacía una breve

reseña del concurso y, en general, exponían buena parte de los proyectos

ganadores, incluido un extracto del dictamen y, en algunos casos, como en el Boletín

de la SCA, un considerable número de los proyectos presentados que

resultaban de mayor interés. Y, por otro lado, en unas pocas notas que

analizaban los resultados del concurso, publicadas en Summa. En general,

estas tenían un tono pesimista o, por lo menos, escéptico respecto tanto al

concurso en sí como al proyecto ganador. Algunos de los argumentos allí

esgrimidos se venían usando desde tiempo atrás. La escasez de notas hace pensar

que, luego del entusiasmo que generó la cantidad y variedad de propuestas

–potenciado por la exposición realizada–, el concurso pasó al olvido.

Figura 1. Exposición de los anteproyectos presentados al

concurso en el pabellón cedido por la Universidad de Buenos Aires ubicado en

Avenida Libertador General San Martín y Schiaffino. Biblioteca Alejandro

Christophersen, Sociedad Central de Arquitectos.

Bajo el encabezado “Arquitectura contem-poránea”, la publicación

de la SCA (1963, p. 21) presentaba una selección de los proyectos agrupados

bajo diferentes consignas: “lo clásico y lo barroco, lo racional y lo mágico,

la forma y el contenido, lo tectónico y lo plástico…”. La propuesta no era exponer

la totalidad de los casos sino un recorte que dejara en evidencia la

multiplicidad de soluciones presentadas al certamen. Así, por ejemplo, aquellos

anteproyectos más osados eran publicados bajo el rótulo de “barroco”, “la

aventura”, “la fantasía desatada” (Arquitectura

contemporánea. Concurso Peugeot, 1963, p. 21).

En cuanto a las críticas que aparecieron en Summa, se

trataba de notas escritas por personajes con trayectorias bien diferentes que,

podríamos decir, representaban la mirada del urbanismo, de la práctica

profesional y de la técnica constructiva, respectivamente. La primera de las

notas en Summa fue la de Odilia Suárez, una de las principales

referentes del urbanismo en el país y miembro de la Organización del Plan

Regulador para Buenos Aires (OPBRA). Allí, la autora planteaba tres preguntas

respecto al concurso Peugeot: si era un aporte positivo, si era admisible la

densidad propuesta y si ésta no generaría congestión y, por último, si el

concurso era un acto especulativo o una empresa visionaria. Suarez señalaba que

la densidad no era un valor absoluto, sino relativo a un área específica y que

debería ser inseparable del tejido urbano. Como se trataba de una realización

“aislada, única y excepcional”, podía no tener consecuencias nocivas inmediatas

sobre el tejido adyacente, en tanto se ubicaba sobre el borde de la masa

edificada de Buenos Aires, pero sí tendría un impacto negativo en el área norte

de la ciudad. Por otra parte, reflexionaba que “en la libre elección de un gran

edificio vertical como medio expresivo, han primado razones psicológicas

guiadas por un criterio propagandístico y especulativo a largo plazo” (Suárez,

1963, p. 92). Por otro lado, señalaba que el concurso, que era una empresa

espectacular, podría haber resultado en un planteo más modesto, pero más

ambicioso si se lo hubiera incluido al proyecto de Catalinas Norte, aprobado

poco tiempo antes. Por último, disentía con el jurado en términos de plástica

urbana, ya que, para ella, el segundo premio hubiera “brillado audazmente en la

escena urbana como un legítimo reflejo estético de la civilización industrial”

(1963, p. 92).

El segundo de los artículos correspondía a Francisco Bullrich,

reconocido proyectista e historiador de la arquitectura. Según el autor, las

bases mismas pedían que se tratara de un edificio de “gran altura”. Pero esto

planteaba los problemas relacionados al impacto visual sobre las perspectivas

de la Av. Libertador San Martín y sobre las calles más estrechas circundantes.

De tal forma, Bullrich sostenía que sólo se podría ver plenamente el edificio

desde un lugar alejado (1963, p. 93). Según el arquitecto, la altura del

edificio no parecía haber sido un problema para el jurado, en tanto no se

desprendía del dictamen un criterio de diseño urbano claro, ya que había

elegido uno de los proyectos más bajos para el primer premio y uno de los más

altos para el segundo. Pero aún más dudosas eran las condiciones del sitio, no

sólo por lo reducido de las dimensiones para semejante programa, sino también

por las posibilidades de absorber el flujo de movimientos que éste iba a

generar, en línea con lo que planteaba Suárez. De todas maneras, para Bullrich

(1963, p. 94) el proyecto ganador era “no sólo el más equilibrado, sino también

el que resuelve más inteligentemente y convenientemente la mayoría de los

problemas funcionales”. Aunque no dejaba de señalar algunos problemas, como la

resolución de los garajes o la relación entre la torre y el cuerpo bajo o,

incluso, la poca originalidad plástica, a la que inscribía en la línea de Mies

van der Rohe y el edificio Seagram.

El último de los textos de Summa corresponde al ingeniero

Atilio D. Gallo (1963, p. 96), quien consideraba que la “idea de construir un

edificio donde unas 10.000 personas concurrirán diariamente (…) parece

absurda”. Y señalaba que, desde el punto de vista del “hombre común”, el edificio

Peugeot implicaría una serie de problemas, como la sombra que arrojaría sobre

más de una hectárea. Pero comprendía que las razones para realizarlo eran

“puramente financieras y, además (...) el edificio aumentará el prestigio de

una firma que no es la propietaria” (Gallo, 1963, p. 96), como ya había pasado

en otros casos en Estados Unidos. Dicho esto, el resto del texto de Gallo se

enfocaba en cuestiones técnicas y constructivas. Para ello, señalaba la

necesaria relación entre los arquitectos proyectistas y los ingenieros que

realizaban los cálculos estructurales, indicando dos modos posibles de esa

colaboración: la primera, en la que el arquitecto buscaba una expresión

plástica original, dejando que los colaboradores técnicos introdujeran “todo lo

necesario” –como en el caso de la Torre Pirelli de Gio Ponti y Nervi–. En la

segunda, “el arquitecto no desea ser original sino más bien trata de facilitar

la tarea a los técnicos”. Según su opinión, en la muestra del concurso, la

mayoría de los premios respondían a la primera opción, mientras que el proyecto

ganador representaba un camino intermedio: “buscaron la claridad en base a un

módulo, acentuaron la verticalidad, pero utilizaron el mínimo de soportes

verticales”. También señalaba que sería el edificio más alto construido en

hormigón armado: “Como obra de ingeniería, la estructura resistente del

proyecto primer premio, es una obra maestra que utiliza todos los recursos de

la técnica del hormigón” (Gallo, 1963, p. 97).

IV El Concurso Peugeot en el contexto urbano de Buenos Aires

Nos interesa ahora analizar el contexto normativo y disciplinar en

el que se produjo el concurso. Esto nos permitirá indicar de qué manera este resultaba ajeno a

los intentos de la ciudad por generar un área terciaria específica, así como

precisar las implicaciones en las oscilaciones de los términos en que fue

referido el concurso, lo que da cuenta de un estado del debate disciplinar. En

tal sentido, para referirse al Concurso Peugeot se usaron como sinónimos

“rascacielos”, “edificio” o “torre”. Aunque esta diferenciación entre términos

escapa muchas veces al público no especializado, fue un debate de carácter

disciplinar que atravesó el desarrollo del concurso. Para comenzar, diremos que

entre principios del siglo XX y 1957 podemos identificar el ciclo de los

rascacielos. Edificios que, al momento de construirse, superaban ampliamente la

altura de su entorno de inserción, presentando, además una composición

volumétrica variada y de gran carga simbólica. Como señala Eleonora Menéndez

(2015, p. 127), en la segunda mitad del siglo XX, se continuaba con una

política urbana que establecía alturas de fachadas y líneas límites, pero no

formas urbanas. Por lo tanto, sus morfologías variadas hicieron de los

rascacielos un conjunto más bien heterogéneo –ya sea que adoptaran una forma en

setback, en bloque con torre anexada, que reprodujera en extrusión la

forma del lote o de plantas en H, U, T, entre otros–.3

Efectivamente, el rascacielos irrumpió en la ciudad no sólo como concentración

de capitales e inversión inmobiliaria, sino como un objeto de gran importancia

simbólica y como excepción urbana (Bonicatto, 2011).4

Las torres, por su parte, se desarrollaron en el medio local a

partir de 1957, cuando se aprobó el Decreto-Ordenanza 4.110/57. Al contrario de

lo que sucedía con los rascacielos, esta normativa introducía la idea de un

“tipo especial”: se trataba de una forma integral, generalmente prismática,

separada de los límites del terreno para ventilar e iluminar, que buscaba

generar espacios abiertos en vínculo con la calle. Las torres –y en particular

aquellas destinadas a oficinas– fueron un conjunto más homogéneo que los

rascacielos, dado que configuraban una tipología arquitectónica compuesta por

un núcleo de servicios y circulación, plantas libres para el armado de oficinas

y un cerramiento liviano, generalmente acristalado (Brandoni, 2023).

Ahora bien, el decreto mencionado fue el resultado de un

anteproyecto de reglamentación de “Edificios de Iluminación Total” propuesto

por la SCA y presentado a la Intendencia Municipal.5 La intención de

la SCA era “producir la emancipación de la capacidad creadora del proyectista”

y lograr avances hacia la “consecución de importantes objetivos edilicios” (La

construcción de edificios de gran envergadura, 1957, p. 4). Entre sus objetivos, se incluía favorecer la unificación de

predios, eliminar el patio interno en pos de espacios abiertos a la vía pública

y localizar los volúmenes habitables cerca de las principales vías de

circulación, acercando a los usuarios a los medios de transporte. Sin embargo,

se aceptaba que no era todavía un proyecto ideal, sino un paso para crear una

ciudad “racionalmente urbanizada e idealmente edificada”. En este sentido, se

insistía en la necesidad de implementar el decreto de manera coordinada con el

Plan Regulador.

En efecto, el Decreto-Ordenanza 4.110/57 fue pensado como una

herramienta legal para llevar a cabo algunas propuestas del Plan Director de la

OPRBA. Es decir, se buscaba que la normativa se aplique en aquellos sectores

urbanos que la OPRBA señalaba como zonas de torres: Catalinas Norte y Puerto

Madero. Sin embargo, el vínculo necesario entre código y plan se rompió, y

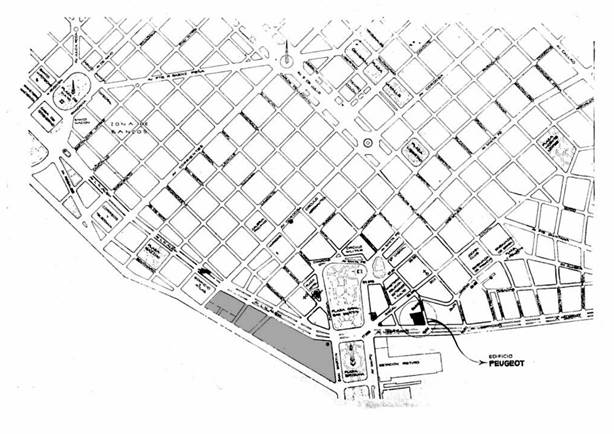

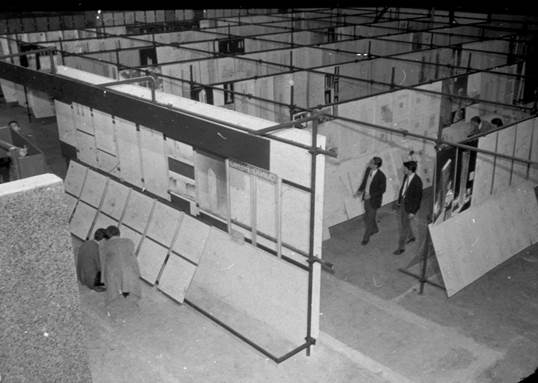

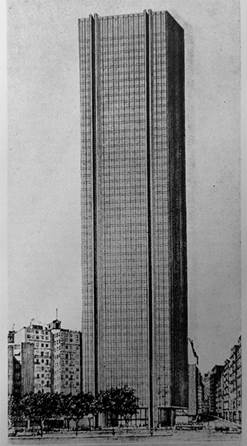

comenzaron a surgir torres en la trama urbana ya consolidada. El Concurso

Peugeot fue un ejemplo de esta ruptura: si bien el lote estaba ubicado sobre

una importante avenida de la ciudad de Buenos Aires (Avenida Libertador y

Esmeralda), se encontraba dentro del damero porteño y carecía de una

perspectiva amplia que posibilitara ver la mole del edificio en su totalidad.

Además, y pese a la magnitud de la propuesta, no se incluía una intervención de

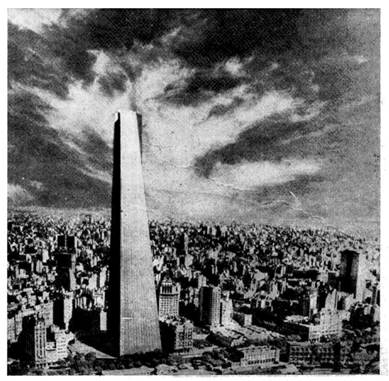

las zonas aledañas (Figura 2). En pocas palabras, el Edificio Peugeot hacía

caso omiso al Plan Director de la ciudad y la elección de su predio parecería

asemejarse a la ubicación dispersa de los primeros rascacielos (Bonicatto,

2011).6 Esta situación de objeto excepcional, indiferente a la

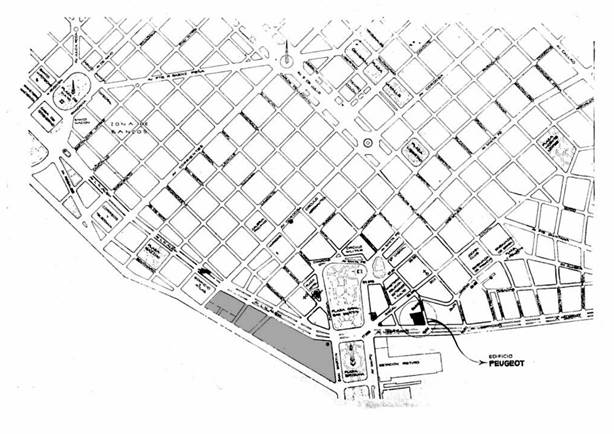

ciudad, que irrumpe en la trama urbana –como muestran los fotomontajes de

algunos de los proyectos presentados– (Figura 3) lo acercaba a lo que Tafuri

llamó el solipsismo del rascacielos.

Figura 2. Ubicación del Edificio Peugeot. Agregamos en color

gris la ubicación de Catalinas Norte. Revista Nuestra Arquitectura

(1962), 391.

Figura 3. Segundo premio. Fotomontaje presentado por los

arquitectos franceses J. Boinoux y M. Follianson. Revista Nuestra

Arquitectura (1962), 391.

Como mencionamos, la OPBRA designó a Catalinas Norte, un área

apartada, aunque cercana al tejido urbano existente, como espacio exclusivo

para la construcción en torre. Resulta interesante poner en relación el

Concurso Peugeot con otros emprendimientos similares allí ubicados. Un ejemplo

fue el caso de la Unión Industrial Argentina (UIA), que decidió en 1963

construir su edificio aprovechando un terreno fiscal en la zona de Catalinas

Norte (Schvarzer, 1991, p. 181). El edificio, de 32.000 metros cuadrados, 28

pisos y 120 metros de altura, fue bautizado como “Carlos Pellegrini” y se

concretó muy lentamente. Como explica Schvarzer, a fines de la década de 1960,

la UIA obtuvo un préstamo de 6 millones de pesos ley por parte del Banco Nación

(Schvarzer, 1991, p.181). Estos datos permiten comparar los 20 millones de

dólares que costaría materializar el edificio Peugeot, con sus 140.000 metros

cuadrados y sus 45 niveles (en el caso del proyecto ganador). En efecto, a fin

de financiar el proyecto sin utilizar fondos propios para su construcción, la

UIA optó por la frecuente operación de vender un porcentaje de las oficinas a

empresas interesadas, incluida la venta de buena parte de las oficinas al grupo

Techint (Schvarzer, 1991, p.181). El diseño del edificio, producto de un

concurso, estuvo a cargo del estudio MPSGSSV (Flora Manteola, Ignacio

Petchersky, Javier Sánchez Gómez, Josefina Santos, Justo Solsona y Rafael

Viñoly). El mismo exponía cualidades que, como vimos en el apartado anterior,

tanto Odilia Suárez como Francisco Bullrich le habían reclamado en su momento a

la propuesta del edificio Peugeot, entre ellas la ubicación –en un tejido

abierto–, la “escala barrial” a través del basamento, la “modestia” –la altura

relativamente baja–, la resolución técnica-estética que se generaba por la

unión de la expresión del hormigón armado visto y el muro cortina del prisma,

y, principalmente, la respuesta y vínculo del edificio con la ciudad.

Considerar este caso permite, en cierta medida, dimensionar la megalómana propuesta

del edificio Peugeot.

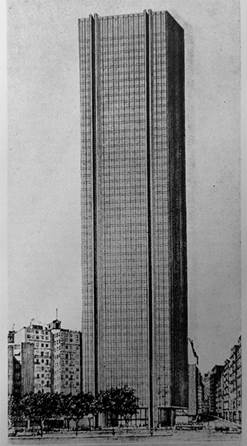

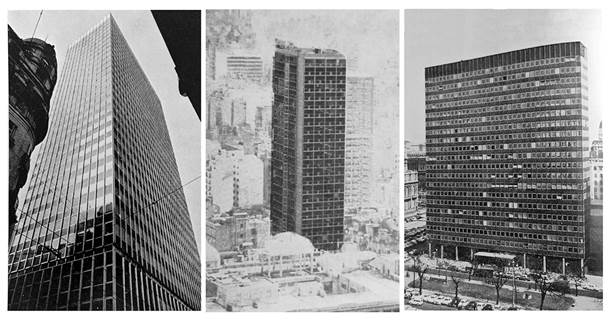

Figura 4. Proyecto ganador de los arquitectos brasileros

Roberto Claudio Aflalo, Plinio Croce, Gian Carlo Gasperini y del argentino

Eduardo Patricio Suárez. Publicación de la Sociedad Central de Arquitectos

(1963), 51-52.

Volviendo a la pregunta inicial, ¿el concurso pretendía la

construcción de una torre o de un rascacielos? La respuesta no es concluyente,

pero sí podemos formular algunas hipótesis. En primer lugar, desde la

organización del concurso no hay un posicionamiento claro sobre estos dos

términos. De hecho, las bases presentaban su uso, un tanto confuso, como

sinónimos:

Es aspiración de los promotores realizar la construcción de un

edificio que se destaque por su gran altura, un rascacielos, para lo que deberá

tenerse en cuenta todo lo estipulado en el Capítulo IV, Reglamentación Edilicia

para los edificios en torre. (Bases del Concurso

Internacional de Anteproyectos Edificio «Peugeot», 1961, p. 25).

A lo que añadían “sería de gran interés para los promotores, que

los participantes estudiasen la posibilidad de crear un elemento arquitectónico

que diese a este edificio una característica diferencial que lo identificase y

distinguiese netamente” (Bases del Concurso Internacional de

Anteproyectos Edificio «Peugeot», 1961, p. 25).

Esto nos indica que, a la vez que se utilizaba la reglamentación

del Decreto–Ordenanza 4.110/57, se buscaba la construcción de un edificio

singular, situación que no se percibía como contradictoria. En este sentido,

consideramos que la oposición entre rascacielos y torres podría matizarse en un

momento en el que algunas características de los primeros encontraban ciertas

continuidades en los segundos (Brandoni, 2023). El Concurso Peugeot formaba

parte de un momento de matices e intercambios que se hacían patentes en este

periodo, cuando las fronteras entre las tipologías todavía no estaban del todo

definidas.

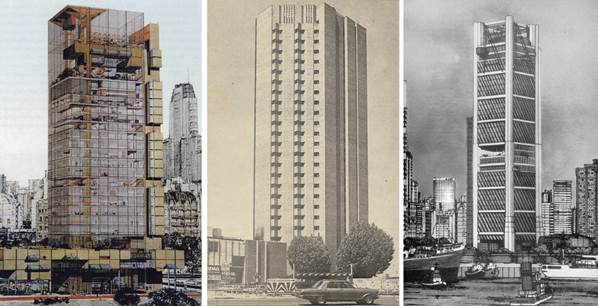

En segundo lugar, aunque el proyecto ganador puede leerse hoy como

una torre “convencional” –por su forma prismática y su curtain wall o

muro cortina– (Figura 4), en ese momento era una novedad. De hecho, los casos

que funcionaban como modelos eran el Seagram (1958) de Mies van der Rohe y la

Lever House (1951) del Estudio SOM, que se habían finalizado pocos años antes

del certamen.7 Dos casos que, a su manera, rompieron con la

morfología “tradicional” del setback que había establecido la normativa

de Nueva York en 1916. Entonces, para el momento del concurso Peugeot, la

proliferación de estas torres era aún incipiente: la Torre Brunetta (1961-1962)

era la única que se había finalizado en el país, mientras la Torre Air France

(1957-1964) y la Torre Fiat Concord (1961-1964) (Figura 5) estaban en

construcción. Por tanto, si en 1962 una torre prismática con revestimiento de curtain

wall podía parecer una innovación, para finales de los años sesenta y

comienzo de los setenta se había convertido en una tipología convencional y

repetitiva, no sólo en el contexto porteño, sino también en el internacional. Y

fue en ese mismo momento en que se volvió objeto de la crítica, como veremos

más adelante.

Figura 5. A la izquierda, la Torre Brunetta. Al medio, la

Torre Air France. A la derecha, la Torre Fiat. Summa (1966), 6-7 y Nuestra

Arquitectura (1965), 427.

Por

último, las notas de prensa tomaron otro camino al presentarlo como

“Rascacielos Peugeot”, lo que suponía explotar la

condición “mítica” que representa el rascacielos. Es que el título de “el

edificio más alto de Sudamérica” no sería el de una torre, sino el de un

rascacielos: un objeto que permitiría, como resaltaba la nota del diario Clarín

de 1962, generar confianza en las inversiones económicas que el gobierno de

Frondizi esperaba para el país. El repetido título de “rascacielos” respondía

justamente a la recuperación de cierto carácter del cual las torres usualmente

carecían, y es en este sentido que interesa pensar el título adjudicado al

edificio Peugeot. En esta misma dirección propagandística podemos pensar que se

alineaba el hecho de bautizar al edificio con el nombre de Peugeot, a pesar de

que la automotriz no fuera la propietaria del inmueble: lograr confianza a

través de una empresa de renombre internacional que, además, incrementaba su

producción en el país y que, probablemente, generaría seguridad atrayendo

nuevos inversores.

V Reconsideraciones sobre los rascacielos en los tempranos

setenta

En este último apartado nos interesa situar el concurso Peugeot en

el marco más amplio de los debates arquitectónicos internacionales del momento.

Justamente, esta perspectiva permitirá una aproximación a la manera en que la

cultura disciplinar reflexionaba respecto a los desafíos y problemas que esta

tipología presentaba. Para mediados de la década del sesenta, proliferaban por

todo el mundo las torres de oficina prismáticas con muro cortina. Este proceso

exponía algunos problemas y señalaba, de alguna manera, la declinación del

rascacielo como “individuo anárquico” y como “elemento simbólico”. Así, a

medida que se multiplicaba la construcción de torres cada vez más altas,

destinadas en su mayoría a grandes corporaciones internacionales –como el World

Trade Center (1973)–, parte de la cultura arquitectónica comenzaba un proceso

de relectura del rascacielos. Justamente, esas reflexiones buscaban dar cuenta

de la transformación del rascacielos en torre y de las implicaciones que éstas

tenían. Para ciertos autores, esto representaba un momento de “crisis”. De tal

forma, los tempranos setenta fueron un momento en que la discusión sobre la

tipología de rascacielos adquirió nuevos caminos y dimensiones.

En ese marco, la comparación entre el concurso Peugeot de 1962 y

el concurso del Chicago Tribune de 1922 no era descabellada, más allá de las

obvias diferencias, en tanto ambos resultaron ser de las más importantes

competiciones internacionales del momento, lo que se verifica en la cantidad de

trabajos presentados y en la diversidad de países de los que procedían las

propuestas. Ambos certámenes, además, se produjeron en momentos particulares

dentro de la historia de las construcciones en altura. La revista Casabella

se hacía eco de la comparación, al sostener que

cuarenta

años desde el concurso del Chicago Tribune (1923, otorgado al proyecto

neogótico del grupo de Raymond Hood) otro concurso internacional para la

construcción de un rascacielos nos permite hacer una rápida visión de las ideas

actuales para la construcción de rascacielos, aunque ciertamente no identifica

quiénes serán los Gropius o Saarinen del mañana. (Tentori,

1962, p. 39)

En relación a los rascacielos, hay que precisar que Tafuri, junto

a parte de los historiadores de la arquitectura nucleados en el IUAV como Mario

Manieri Elia y Franceso Dal Co, comenzó a trabajar sobre la “ciudad americana”

en 1969, dictando, además, un curso sobre el tema en el año lectivo 1969 /1970.

Estos trabajos tuvieron como resultado el libro colectivo La città americana

de 1973 (traducido al español en 1975). Tafuri abordaría el tema en, por lo

menos, dos trabajos más: un artículo en L´Architecture D´Aujourd´hui

(1975) y en La esfera y el laberinto (1980). Entre ellos, se puede apreciar un desplazamiento que va del

análisis del contexto norteamericano, a cómo europeos y norteamericanos leyeron

la cuestión tipológica, a un análisis de la temática en contexto europeo.

Frente a los abordajes tradicionales sobre rascacielos que, en

general, habían girado en torno al problema del “origen”, su evolución y las

características (estructurales, tecnológicas o de altura) que permitirían

caracterizar a un edificio alto como “rascacielos”, Tafuri ponía en el centro

de su análisis el rol económico y representativo del rascacielos consolidado en

la imagen de “Catedral de Negocios”: un ente autárquico que despliega en su

imagen el poder alcanzado por una comunidad o un individuo. En este marco, el

rascacielos conformaba no sólo un exponente del proceso modernizador como

herramienta de la economía capitalista, sino también una confirmación de la

crisis que atravesaba la disciplina arquitectónica desde fines del siglo XIX.

Justamente, este nudo crítico era el punto de partida para plantear dos

problemas: primero, una ruptura entre innovación tecnológica y el desarrollo

del organismo arquitectónico “fomentando búsquedas evasivas o híbridas

concesiones a la ideología de las ‘Cathedrals of Business’” (Tafuri,

1975, p. 393). En segundo lugar, y en línea con el eje principal del libro, el

rascacielo era leído desde una perspectiva urbana. Es decir, Tafuri hacía

hincapié en las diversas hipótesis urbanas que suponía el rascacielos y en los

desfasajes que entre aquellas y el desarrollo real que se producía en la ciudad

americana.

En

La città americana, Tafuri abordaba el problema del rascacielos en “La

montaña desencantada. El rascacielo y la ciudad”. Su artículo iniciaba con un

análisis del concurso del Chicago Tribune de 1922 para señalar, justamente, que

dicho concurso fue realizado en un momento de crisis del rascacielos “como

elemento mediador, como estructura que no se identifica del todo con las

razones de su propia existencia” y, por tanto, “el tema del control de este

`individuo anárquico´ empieza a ser obsesivo” (Tafuri, 1975, pp. 389-390). Las

presentaciones al concurso le permitían a Tafuri realizar un diagnóstico de las

principales líneas de investigación dentro de la cultura arquitectónica

internacional sobre el rascacielos y sus vínculos con hipótesis urbanas, técnicas

e ideológicas. No es nuestra intención hacer un estudio pormenorizado del

extenso análisis de Tafuri –imposible, por otra parte, en unas pocas líneas–,

pero sí señalar que eran, precisamente, las hipótesis urbanas que subyacían a

los principales proyectos de rascacielos –desde el Chicago Tribune, el

Rockfeller Center a las Torres Gemelas– uno de los principales ejes del

trabajo, que articulaba otras cuestiones como tipología, técnica, lenguaje o

las relaciones más amplias con la cultura disciplinar y la política. El

artículo cerraba con el análisis de algunos emprendimientos urbanos –como el Golden

Triangle de Pittsburg o la renovación urbana de Filadelfia– pero, sobre

todo, se detenía en la producción de “rascacielos” durante la década del

sesenta –que concuerda con el concurso Peugeot–. En tal sentido, en una visión

pesimista, Tafuri sostenía que:

operaciones

como Battery Park City o el Embarcadero Center de San Francisco pueden

considerarse, así, como las legítimas herederas de la lección de Rockefeller:

el territorio urbanizado rechaza todo tipo de utopía, relegando a museos a

`escala comunitaria´ cualquier intento de devolver el encanto perdido a una

`aventura´ urbana que no es más que la imagen de los necesarios desequilibrios

del desarrollo capitalista. (1976, p. 509)

Más aún, Tafuri (1975, p. 509) proseguía diciendo que “las dos surrealistas torres que

señalan la punta de Manhattan o la pirámide truncada del súper-rascacielos de

Chicago no son más que signos vacíos, intentos de comunicar únicamente su

surrealista presencia”. El historiador italiano terminaba su artículo

indicando que la “relación rascacielos-ciudad queda definitivamente rota”, ya

que los súper-rascacielos son ciudades en sí mismos “cities within cities (…)

se puede residir, trabajar (…) sin salir jamás de esta gigantesca máquina

antiurbana” (Tafuri, 1975, p. 512). Así,

el círculo

se cierra. El Flatiron enunciaba, con todos los instrumentos formales a su

disposición, su profunda adecuación a las leyes tendenciales del crecimiento

urbano; el Woolworth se disparaba hacia arriba con una ley telescópica

coherente con su situación urbanística; el Empire State podía justificar su

altura con la función pionera por él desarrollada en la Midtown de Manhattan.

Entre rascacielos y metrópolis, la imaginación popular podía, al menos hasta

los años cuarenta, leer una integración. (Tafuri, 1975, p.

512)

Pero

ya no: “los skyline no quedan perturbados por emergencias urbanas sino

por paradojas antiurbanas, por artificiosas `fábulas´ tecnológicas” (Tafuri,

1975, p. 512).

Poco tiempo después, Tafuri (1975) volvió sobre la temática en el artículo “La dialectique de l’ absurde”, publicado en L´Architecture

D´Aujourd´hui, en un número dedicado a los rascacielos, motivado por los

proyectos del barrio de La Défense y la torre de Montparnasse –cuyas

torres irrumpían en el tejido compacto de la París de Haussmann– y que llevaban

a una revisión de los mismos. La tónica general del número era más bien

negativa respecto al impacto de los rascacielos, como puede leerse en los

trabajos de Marie-Christine Gangneux, Michel Viguier y Claude Vié. En su

intervención, Tafuri desarrollaba un análisis histórico e ideológico sobre los

usos del rascacielos en Estados Unidos y en Europa. Señalaba que los europeos

leyeron el rascacielos norteamericano como símbolo de un nuevo espíritu de

comunidad, cuando en realidad se trataba de un instrumento de las políticas

económicas. A su vez, los norteamericanos hicieron una lectura deformada de la

cultura arquitectónica europea al aplicarla a su tipología. Para Tafuri (1975,

p. LXIV), se trataba de una operación antiurbana e irracional que “sin reformas

estructurales en las políticas de uso del suelo y en las fuerzas políticas, que

permitan realizar un desarrollo coherente, la crítica del rascacielos como

solución viable no pasa de ser un ejercicio moralístico”.

En ese mismo número, Diana Agrest (1975) publicó “Le ciel est le limit”.8

El artículo buscaba analizar al rascacielos en su “lógica de

funcionamiento significante”, que le permitía discutir la crisis de sentido en

arquitectura y ciertos mecanismos de producción de estos. Del artículo, nos

interesa destacar que la aproximación semiótica que proponía Agrest le permitía

señalar de qué manera se produjo una separación entre avances técnicos y

significado simbólico en torno a los rascacielos. Este hiato, además, era el

que le posibilitaba reflexionar sobre cómo el rascacielos supuso un medio para

crear una transformación ideológica de la arquitectura, en cuyo proceso el

“eclecticismo” tuvo un rol destacado, por ejemplo, “en relación al edificio en

la ciudad, él demuestra que el significado es una relación de valor” (Agrest,

1975, p. 59). Por otra parte, los rascacielos habían sido entendidos como

“monumentos” en sí mismos, aunque esta característica no residía en el edificio

mismo, sino en su relación con el entorno urbano. Así, “El rascacielos revela

la naturaleza necesariamente ecléctica del crecimiento urbano semiplanificado”

(Agrest, 1975, p. 59). A partir de los años sesenta, se puede apreciar un

cambio en el funcionamiento significante del rascacielos que, de alguna manera,

daba cuenta de su estatus presente:

A través de

la circulación de significados, el eje del edificio emerge como el único

elemento que engendra otra forma de funcionamiento simbólico en el rascacielos.

La relación significativa se convierte ahora en el espacio entre los edificios,

y su repetición ahora, se convierte en el aspecto esencial del significado.

Esto queda claro en el World Trade Center, donde el `edificio más alto´ es en

realidad dos edificios, y la cresta como símbolo ha sido sustituida

metonímicamente por un doble aspecto: la repetición y el espacio entre ellos

considerado como forma en sí misma. (Agrest, 1975, p. 62)

En 1977, el texto fue publicado nuevamente en Oppositions.

La revista se orientaba, principalmente, a la discusión teórica y fue una de

las primeros espacios intelectuales norteameri-canos en entrar en contacto con

ciertas tendencias teórico-intelectuales muy en boga en Europa –como la

semiótica y el estructuralismo–, pero más particularmente con la renovación

historiográfica que estaba llevando adelante Tafuri y su grupo en Venecia. Fue

Agrest, justamente, quien invitó a Tafuri a dar una conferencia en Princeton en

1974 y luego lo introdujo en el círculo del IAUS. El cruce es interesante

porque los trabajos de Tafuri y Agrest comparten ciertos presupuestos teóricos –en principio, la semiótica y el postestructuralismo– y algunas hipótesis –destacamos

las que más nos interesan–: por un lado,

que los rascacielos se habían convertido en signos vacíos y, por el otro, que

la nueva escala que estos estaban adquiriendo –los

super-rascacielos– hacían de ellos

hipótesis antiurbanas. Así, podemos ver que, durante la década del setenta, y

para este sector de la cultura arquitectónica internacional, el rascacielos era

leído e interpretado desde hipótesis urbanas antes que como hecho arquitectónico

aislado y que los rascacielos estaban ligados, además, al desarrollo terciario

de la economía.

Volvamos

ahora al contexto argentino para señalar, entonces, dos cuestiones en torno a Summa.

La primera es la continuidad en las reflexiones y las críticas sobre el

rascacielos y su configuración urbana. Cómo vimos, dichas críticas se hacían

presentes en los artículos sobre el Concurso Peugeot publicados en los

tempranos sesenta y se mantuvieron en los números dedicados a Catalinas Norte

de 1975 y 1976. La segunda es la lectura contemporánea por parte de la revista

argentina de un debate internacional sobre la crisis del rascacielos y

su intento por extrapolarla a la situación local. En tal sentido, poco tiempo

después del número de L´Architecture D´Aujourd´hui, Summa lanzó

los dos números mencionados sobre Catalinas Norte. La intención era la de

presentar un panorama completo y una crítica del desarrollo de dicha área. En

una operación similar a la propuesta por L'Architecture d'aujourd'hui, Summa

desarrollaba contenido de orden más teórico en torno de un proyecto en

particular. En efecto, para ese análisis teórico tomó prestados algunos

planteos de la revista francesa reelaborándolos en dos artículos cortos

anónimos, ambos publicados en el número 96. El primero formaba parte de la

sección “arquitrama” y llevaba como título “La angustia de las torres”. Este

breve artículo se basaba en estudios médicos que exponían las graves

consecuencias a las que estaban expuestos quienes habitaban las torres,

principalmente la depresión y la agresividad. El segundo, titulado “El

rascacielos en la picota”, era parte del “servicio de novedades”. Se trataba de

una breve reseña del ya mencionado artículo de

Tafuri La dialectique de l’absurde. Los dos artículos se ubicaban a modo

de “marco” –introducción y cierre–

del contenido específico sobre Catalinas Norte.

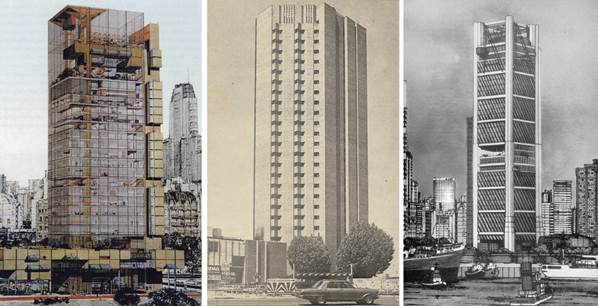

Por otra parte, además de las reflexiones teóricas, Summa

publicaba tres casos particularmente importantes porque eran alternativas

locales al modelo prismático de curtain wall, modelo ya convencional y

repetido en diferentes ciudades del mundo. Esto mostraba, de alguna manera, el

agotamiento de esta tipología o, en todo caso, su “crisis”. En

el número doble destinado a Catalinas Norte se publicó la

Torre de la UIA, cuya característica diferencial era el trabajo con el vacío

dentro del prisma que conformaba la torre, en oposición a la típica sucesión de

pisos. Allí también se publicaba la Torre Conurban (ya presentada en el número

70 de 1973) proyectada por Estanislao Kocourek, Ernesto Katzenstein y Carlos

Llorens y la Torre para Aerolíneas Argentinas diseñada por Clorindo Testa,

Héctor Lacarra y Francisco Rossi. Ambos casos proponían una alternativa al

revestimiento de muro cortina: mientras que el Conurban contaban con un cerramiento

de ladrillos, el edificio para Aerolíneas utilizaba una gran cantidad de

hormigón armado, dos materiales con un importante desarrollo local (Figura 6).

Esta digresión por diversos autores y revistas nos permite

aproximarnos a cómo era conceptualizado el tema de los rascacielos en los años

setenta. Si bien el concurso para el edificio Peugeot no parece haber tenido

impacto en esas discusiones, el resultado del mismo hubiera podido servir de

material de reflexión para Tafuri y Agrest, en tanto adelantaba alguno de sus

planteos. En tal sentido, esto nos permite sostener la hipótesis de que el

resultado del concurso venía a ofrecer una resolución tipológica que en muy

poco tiempo iba a entrar en crisis –en tanto modelo repetible– y que, además,

no tenía en cuenta el impacto urbano que causaría. Porque, en definitiva, el

proyecto ganador, más que un rascacielos, proponía una torre prismática sin

elementos simbólicos. Por la escala que tenía el proyecto en el contexto de

Buenos Aires –“el rascacielos más alto de Sudamérica”– resultaba, ciertamente,

en una hipótesis antiurbana.

Figura 6. A la izquierda, la Torre de la UIA. Al medio, la

Torre Conurban. A la derecha, la Torre para Aerolíneas Argentinas. Nuestra

Arquitectura (1969), 458; Summa (1973), 70; Summa (1975), 96.

Por

caso, recordemos que el edificio Peugeot tendría 45 pisos de altura, 140.000 m2

de superficie, albergaría viviendas, comercio y salas para actividades

culturales, por dónde circularían 10.000 personas, es decir, toda una ciudad

dentro de la ciudad (aunque la escala del edificio

Peugeot no pudiese compararse con la del World Trade Center). Más aún, si

tenemos en cuenta que, para el momento, la zona de Catalinas Norte ya estaba en

consideración y era la forma en que el municipio pensaba resolver la relación

torres-ciudad.

V Palabras finales

El presente trabajo analizó el concurso para el edificio Peugeot teniendo en cuenta el

contexto de producción en el cual se llevó a cabo. Si bien hay pocos trabajos

que se han concentrado en el análisis de algunos de los proyectos presentados,

el concurso, como problema, no ha sido aún abordado en profundidad por la

bibliografía especializada. En este sentido, el hecho de estudiar este caso

teniendo en cuenta no sólo el contexto político económico del desarrollismo

sino también diferentes variables que trascienden el ámbito disciplinar, como

la historia de las empresas o los medios de difusión, permitió reformular

preguntas e hipótesis. Por ejemplo, preguntarnos por qué el edificio fue

llamado Peugeot, si la firma no era la propietaria o repensar la manera

en que se le otorgó el título de rascacielos. Pues, para la prensa, “el

edificio más alto de América del Sur” no podía ser una torre, sino que debía

ostentaría el título de “rascacielos”. En efecto, como vimos, una torre

presenta condiciones diferentes. En este sentido, ubicar la propuesta ganadora

en un contexto más amplio y compararla con otros casos permitió notar la

innovación de su curtain wall; el mismo exponía la novedad que este

sistema representaba al momento del concurso. Una experimentación técnica que,

junto a la magnitud de su tamaño, su autonomía en la trama urbana y su

propagandismo lo acercaban a la condición de rascacielos.

El concurso se realizó, precisamente, en un momento de transición,

en el que los rascacielos perdían su “aura” significativa para devenir en

torre. Si en 1962 la torre prismática con revestimiento de curtain wall

podía resultar novedosa, al poco tiempo, esta resolución, a fuerza de su

repetición, se volvía convencional. Como vimos, para una parte de la cultura

arquitectónica internacional la crisis del rascacielos residía en esa

transición. Por otra parte, si la propuesta ganadora del concurso Peugeot retomaba

el modelo del Seagram como novedad tipológica, podría pensarse que esa

operación buscaba salvar el carácter “simbólico” del rascacielos según lo

planteaba Agrest, en tanto el Seagram había sido pensado por el propio Mies

como un artefacto urbano singular, según indica Felicity Scott (2016). Sin

embargo, al realizar esta operación, la propuesta del concurso Peugeot

contribuía, tempranamente, a convertir a la solución de un prisma puro en una

tipología repetitiva y repetida. Situación que ponía en “crisis” al rascacielos

al convertirlo en una torre.

Por último, considerando la magnitud de la inversión y el

despliegue inicial, podemos arriesgar que la intención no era construir la

obra, sino que el concurso en sí mismo tuvo como único fin ser una estrategia

publicitaria orquestada para atraer capitales extranjeros. Por otra parte, como

pudimos observar, la preocupación por el impacto que la obra hubiera generado

en su contexto de inserción puede verse en las críticas y análisis de

profesionales como Suárez o Bullrich. Una obra que, rompiendo la trama urbana

ya consolidada, desafiaba la propuesta urbana de la OPRBA, al proponerse por

fuera de Catalinas Norte, sector que Buenos Aires había destinado para sus

torres. Como hemos podido observar, si bien son muchas las aristas que quedan

por explorar, como también las preguntas por responder, esperamos que el avance

de este trabajo pueda contribuir a esclarecer algunas de ellas.

Notas

1 Como parte de los trabajos que se dedican al tema

de manera exclusiva podemos citar el texto de Bernal (2000). A ellos se suman

menciones en trabajos de divulgación como el de Leonel Contreras (2006) o el

de Rolando Schere (2008).

2 Sobre el pensamiento desarrollista, ver Altamirano

(1998).

3 Las regulaciones promulgadas en 1911, 1928 y 1944

establecieron criterios para sus diferentes aspectos, como el diseño de la

fachada, alturas máximas permitidas, dimensiones de los terrenos, dimensiones

de los patios de luz y ventilación, entre otras.

4 Precisamente, Jorge Francisco Liernur (1994, p. 92)

señala al rascacielos como “fenómeno cultural” revalorizando, por un lado, el

lenguaje arquitectónico como respuesta a la demanda de representación de los

comitentes y, por otro, la condición del rascacielos como señal urbana, como

mito. De acuerdo a Thomas Leslie, (2020) la condición de “mito” es inherente a

la tipología de rascacielos, sea desde la historiografía o desde la técnica.

5 Aunque el término “Edificio de Iluminación Total”

(EIT) se difundió en la historiografía sobre el tema, no era habitual

utilizarlo en ese momento. En rigor, no se utiliza en el código, sólo aparece

como parte del anteproyecto que presenta la Sociedad Central de Arquitectos.

6 La Organización del Plan Regulador para Buenos

Aires se creó en 1958 y publicó el Plan Director en 1962, mismo año del

Concurso Peugeot. Las contradicciones entre ambos dan cuenta de los intereses

en juego de la Intendencia, que permitió la construcción de torres por fuera de

los sectores delimitados por la OPBRA.

7 Sobre el Seagram y Mies, ver Scott (2016).

8 Agrest había estudiado en Francia, entre 1967 y

1969, con Roland Barthes. A su regreso a Argentina, se incorporó a la cátedra

de Semiótica de la Arquitectura que había organizado César Janello en la

Universidad de Buenos Aires. En 1971 se mudó a Nueva York, donde se integró al Institute

for Architecture and Urban Studies (IAUS) que dirigía Peter Eisenman.

Agradecimiento

Queremos agradecer a

los evaluadores de este artículo, por la lectura y por los comentarios

recibidos que han permitido enriquecer y precisar este trabajo.

Referencias

Agrest, D. (1975). Le ciel est le limit. L’Architecture d’Aujourd’hui, (178),

55-64.

Agrest, D. (1977). Architectural

Anagrams: The Symbolic Performance of Skycrapers. Oppositions,

(11), 28-51.

Altamirano, C. (1998). Desarrollo y desarrollistas. Prismas,

(2), 75-94.

Arquitectura contemporánea. Concurso Peugeot. (1963). Publicación

de la Sociedad Central de Arquitectos, 51.52.

Bases del Concurso

Internacional de Anteproyectos Edificio «Peugeot». (1961).

Bernal, A. (2012). Cuatro rascacielos españoles para el

concurso del edificio Peugeot en Buenos Aires, 1962. En Concursos de

Arquitectura. 14 Congreso internacional de expresión gráfica arquitectónica.

Valladolid. Universidad de Valladolid.

Bonicatto, V. (2011). Escribir en el cielo: Relatos

sobre los primeros rascacielos en Buenos Aires (1907-1929) [Tesis de

Maestría en Historia y Cultura de la Arquitectura y la Ciudad]. Universidad

Torcuato di Tella. https://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/1326

Brandoni, A. (2023). Del desencanto a la creatividad:

Revisiones historiográficas en torno a las primeras torres de la Ciudad de

Buenos Aires (1957-1977). Estudios del Hábitat, 21(1), s.p.

https://doi.org/10.24215/24226483e122

Bullrich, F. (1963). Comentarios sobre el Concurso

Peugeot. Summa, (1), 93-96.

Carrera, P. (2010). La lucha obrera durante la

‘Revolución Argentina’. Un estudio de caso: Fábrica Peugeot (1966-1973).

Flor de Ceibo.

Confianza en la Economía Argentina. (28 de marzo de

1962). Clarín. S.p.

Contreras, L. (2005). Rascacielos porteños. Historia

de la Edificación en altura en Buenos Aires (1580-2005). Comisión para la

preservación del patrimonio histórico cultural de la Ciudad de Buenos Aires.

Gallo, A. D. (1963). El caso Peugeot. Summa, (1),

96-97.

Gerchunoff, P. y Llach, L. (2021). El ciclo de la

ilusión y el desencanto. Políticas económicas argentinas de 1880 a nuestros

días. Crítica.

Karuse, W. (1963). La alianza para el progreso. Journal of Inter-American Studies, (1),

67-81.

La calidad no se discute (22 de abril de 2001). La voz

del interior, s.p.

La construcción de edificios de gran envergadura. (1957).

Boletín de la Sociedad Central de Arquitectos, (17), 4-5.

Leslie, T. (2020). Public Lectures. Technical

evolution of the commercial high rise in Chicago, 1871-1934 [Video].

Youtube. https://youtu.be/DpcsT49_41E?si=uVdGbb7BfVFaKap7

Liernur, J. F. (1980). Rascacielos

en Buenos Aires. Nuestra Arquitectura, (511-512), 75-88.

Liernur, J. F. (1994). Nuevos Rascacielos en Buenos

Aires: Vivir en las nubes. Arquis, (3), 92-95.

Liernur, J. F. (2001). Arquitectura en la Argentina

del siglo XX. La construcción de la modernidad. Fondo Nacional de las

Artes.

Menendez, E. (2015). La puerta de acceso americana.

Tres representaciones de Catalinas Norte. Universidad Torcuato di Tella.

Mochkofsky, G. (2003). Timerman. El periodista que

quiso ser parte del poder (1923-1999). Sudamericana.

Schere, R. (2008). Concursos 1825-2006. Sociedad

Central de Arquitectos.

Schvarzer, J. (1991). Empresarios del pasado. La

Unión Industrial Argentina. CISEA.

Scott, F. (2016). ¿Qué salió mal?. ARQ Ediciones

Súarez, O. (1963). Aspectos urbanos del edificio Peugeot.

Summa, (1), 91-92.

Tafuri, M. (1975). La dialectique de l’absurde. L’Architecture

d’Aujourd’hui, (178), 1-19.

Tafuri, M. (1975). La Montaña desencantada. El

Rascacielos y la Ciudad. En La ciudad americana: De la guerra civil al New

Deal (pp. 388-512). Gustavo Gili.

Tafuri, M. (1980). La esfera y el laberinto.

Gustavo Gili.

Tentori, F. (1962). L’ idea di grattacielo. Il concorso

Peugeot a Buenos Aires. Casabella, (268), 39-49.

Visita nuestro país el señor

Pierre Peugeot (4 de abril de 1962). Cronista

comercial, s.p.

Sebastian Malecki

Licenciado en

Filosofía, Doctor en Historia. Profesor Asistente de Historia de la

Arquitectura. Invesitgador adjunto del Consejo Nacional de Investigaciones

Científicas y Técnicas (CONICET), Instituto de Humanidades (IDH). Facultad de

Arquitectura, Urbanismo y Diseño, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina.

sebamalecki@unc.edu.ar

https://orcid.org/0000-0002-3699-6175

Virginia Bonicatto

Arquitecta,

Doctora en Arquitectura. Grupo de investigaciones sobre construcciones en

Altura. Instituto de Investigaciones en Historia, Teoría y Praxis de la

Arquitectura y la Ciudad (HITEPAC), Facultad de Arquitectura y Urbanismo (FAU),

Universidad Nacional de La Plata. Calle 47 Nº 162, La Plata, Argentina.

virgibonicatto@gmail.com

https://orcid.org/0000-0002-4653-7781

Ana Brandoni

Arquitecta por la

Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata.

Becaria doctoral Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas

(CONICET). Instituto de Investigaciones en Historia, Teoría y Praxis de la

Arquitectura y la Ciudad (HITEPAC), Facultad de Arquitectura y Urbanismo (FAU),

Universidad Nacional de La Plata. Calle 47 Nº 162, La Plata, Argentina.

anabrandoni.arq@gmail.com

https://orcid.org/0000-0002-5951-1150