Artículos REGISTROS, ISSN 2250-8112, Vol. 21 (1) enero-junio 2025: 89-106

La permanencia del desastre. Continuidades y transformaciones del trazado urbano en la Araucanía costera: Toltén (1867) y Nueva Toltén (1960)

The permanence of Disaster. Continuities and transformations of the urban layout in coastal Araucanía: Toltén (1867) and Nueva Toltén (1960)

Leonel Pérez Bustamante

Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía. Universidad de Concepción, Chile.

Yabel Arévalo Molina

Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía. Universidad de Concepción, Chile.

Jaime Flores Chávez

Facultad de Educación, Cs. Sociales y Humanidades, Universidad de La Frontera, Chile.

Resumen

Tras el terremoto y maremoto de 1960 la ciudad de Toltén trasladó su emplazamiento cinco kilómetros y pese a los cambios de racionalidad técnica-política, en la ciudad resultante se produjeron ciertas permanencias en las lógicas de su trazado urbano a pesar del desplazamiento y transformaciones inherentes. Mediante el análisis multiescalar de cartografía antigua se propone relacionar las preexistencias, el posterior traslado y las adecuaciones formales de la retícula urbana, con el objeto de establecer interpretaciones sobre las ideas que motivaron dichos traslados y sus trazados. Desde este enfoque morfológico, los resultados indican transiciones en los patrones de ocupación territorial, donde la inicial lógica de emplazamiento colonial y militar resultó un impedimento para lograr una efectiva consolidación urbana en las décadas siguientes de la modernidad republicana, junto con transformaciones en el trazado determinadas por la presencia del agua como amenaza.

Palabras clave: Araucanía, frontera, trama urbana, terremoto, tsunami

Abstract

After the earthquake and tsunami of 1960, the city of Toltén moved its location five kilometers and despite the changes of technical-political rationality, in the resulting city there were certain permanences in the logics of its urban layout despite the displacement and inherent transformations. Through the multi-scale analysis of former cartography, we propose to relate the pre-existences, the subsequent relocation and the formal adaptations of the urban grid, in order to establish interpretations about the ideas that motivated such relocations and their layouts. From this morphological approach, the results indicate transitions in the patterns of territorial occupation, where the initial logic of colonial and military location was an impediment to achieve an effective urban consolidation in the following decades of republican modernity, along with transformations in the layout determined by the presence of water as a threat.

Keywords: Araucanía, frontier, urban fabric, earthquake, tsunami

Introducción

La Araucanía chilena, espacio de disputas y desplazamientos

La Araucanía chilena desde sus inicios ha sido escenario de diversos conflictos, disputas y traslados por motivos militares y desastres; primero, entre huestes hispanas y mapuches durante los siglos XVI y XVIII, segundo, a finales del siglo XIX bajo la ocupación militar del Estado nación chileno, y tercero, con el actual desarrollo de la expansión urbana neoliberal, siendo común a los tres momentos que el mapa, la ciudad y sus infraestructuras han sido en distinta medida instrumento de dominio, sometimiento y colonización (Pinto, 2003; Flores y Azócar, 2017; Antivil, 2020; Imilan et al., 2023). Bajo ese contexto general, realizar una lectura morfológica a las huellas urbanas, entendidas como la extensión espacial de las áreas urbanizadas, permite establecer ciertas interpretaciones sobre el ideario que subyace por parte de quienes han realizado dichos trazados (Tazzioli et al., 2018; Schlögel, 2007).

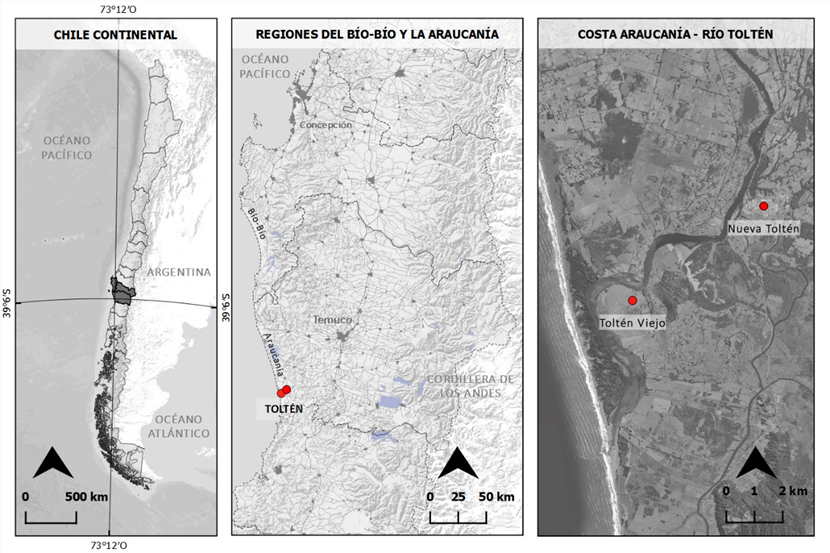

Durante la “pacificación de La Araucanía” (1862-1883) se fundaron villas y ciudades cuyo motivo era garantizar la ocupación y colonización del territorio, consolidando la presencia del Estado nación chileno a través de sus instituciones (Antivil, 2020). En este sentido, hacia finales del siglo XIX la fundación de estas ciudades reprodujo un modelo urbano utilizado en las colonias españolas durante aproximadamente 300 años, caracterizado por el uso de la retícula ortogonal, aunque con algunas adecuaciones morfológicas según el trazado del ferrocarril o las condiciones topográficas (Capel, 2002; Pérez et al., 2023). No obstante, el caso de la ciudad de Toltén resulta singular debido a que tras el terremoto y maremoto de 1960 se realizó un traslado del emplazamiento 5 kilómetros río arriba (Figura 1), significando una refundación realizada a partir de la esfera civil en una temporalidad posterior a las ocupaciones militares (Herrmann-Lunecke y Villagra, 2019).

Focalizar nuestro estudio en Toltén, un centro urbano doblemente ribereño por su proximidad al río homónimo y al Océano Pacífico, nos lleva a explorar una inestabilidad recurrente y extraordinaria. Lo primero porque su emplazamiento y condiciones geomorfológicas hacían que, durante la temporada de lluvias, su traza urbana fuera inundada por las aguas del río y extraordinaria, en la medida que el terremoto de 1960 generó un tsunami que destruyó sus edificaciones y lo inundó por completo. Este hecho hace que, los paliativos recurrentes para superar las habituales inundaciones no fueran suficientes y el traslado se presentó como la única alternativa.

De esta manera, el trabajo busca relacionar la fundación de una ciudad y sus preexistencias, con el posterior traslado debido a los continuos desastres socionaturales y subsecuentes adecuaciones formales del trazado urbano, analizando los planos históricos e incorporando antecedentes explicativos de su traslado y desarrollo, incluyendo determinadas permanencias morfológicas (trazados, caminos calles, etc.) que constituyen formas de memoria urbana. Se plantea como hipótesis que, pese a las diferentes localizaciones de los proyectos de traslado, a los cambios de racionalidad técnica-política, y aun cuando existiera una producción socioespacial autoorganizada en la ejecución de la relocalización, en la ciudad trasladada se produjeron ciertas permanencias en las lógicas de trazados y trama, los cuales se conforman como huellas de una memoria urbana. No obstante, esta investigación no pretende ofrecer una mirada enfocada en la añoranza de ruinas urbanas y arquitectónicas, sino más bien realizar un ejercicio reflexivo, desde una perspectiva morfológica, sobre las reconfiguraciones en los trazados urbanos, considerando desplazamientos o permanencias de un modelo que fue utilizado durante el proceso de ocupación a partir de la secuencia misión-fuerte-pueblo-ciudad (Flores y Araya, 2021).

El texto se estructura en tres apartados, el primero contextualiza y sitúa el caso en los procesos de construcción histórica de la ciudad republicana en latinoamericana, destacando el uso del mapa como un instrumento de poder y dominio. El segundo apartado analiza en particular el traslado a Nueva Toltén tras el terremoto y maremoto de 1960, evidenciando que la ocurrencia de catástrofes derivadas de eventos socionaturales ha sido un hecho permanente a lo largo de la historia de Chile. El tercer apartado examina los elementos que conforman la morfología urbana de Toltén Viejo y Nueva Toltén a partir del estudio de la cartografía antigua, buscando relaciones entre trazados urbanos y desastres socionaturales.

Marco de referencia. Mapa y plano, instrumentos para dominar y fijar

El mapa en su uso más primigenio de representación cartográfica suele estar asociado a documentos de dominio del espacio, debido a su capacidad de expresar decisiones sobre centros, periferias, poder y marginalidad, logrando representar la conquista del espacio a partir de la medición. Harley (2005) indica que el “ubicar acciones humanas en el espacio sigue siendo el mayor logro intelectual de los mapas como forma de conocimiento” (p.61), a su vez, sugiere la posibilidad de interpretar a los mapas como un texto de manera similar a otros sistemas convencionales que utilizan códigos de signos no verbales. Por su parte, para Schlögel (2007), cada mapa tiene su propio ritmo de temporalidad y perspectiva que, al ser leídas adecuadamente, podría indicar los propósitos de quienes se hicieron aquella imagen del mundo al momento de realizarlos.

Bajo esa perspectiva, tras el descubrimiento y conquista de Nueva España, la Corona desarrolla una política de fundación de ciudades, siendo utilizadas como elementos fundamentales para afianzar su dominio territorial. De Terán (1997) plantea que los primeros poblados fueron, en primer caso, núcleos de apoyo para la colonización y, seguido de ello, centros administrativos, religiosos, comerciales y culturales de las áreas circundantes. El uso del mapa, la ciudad y la cuadrícula resultaron instrumentos de colonización en la medida que la ciudad hispanoamericana repetía la materialización formal de calles en entramados regulares, ordenados por una plaza central. Muñoz (2016) advierte que en las ciudades chilenas confluyen distintas modalidades de adaptación al contexto espacial más allá de la tipología genérica de la ciudad colonial, si bien desde un enfoque del paisaje propone que la cuadrícula en las ciudades del Valle Central contaba con cualidades para conformar un sistema de medida y una estructura orientadora, del mismo modo subraya la relevancia de la defensa costera debido a que los puertos chilenos formaban parte de las cadenas de intercambio comercial hacia el Virreinato del Perú y demás puertos del Pacífico Sur.

En una línea similar, Capel (2002) señala que la fundación de ciudades fue un objetivo temprano de la colonización española para su estrategia de dominio territorial y aculturación, desde su punto de vista, la regularidad geométrica que espacialmente expresaban los españoles logró perdurar durante el siglo XIX en las naciones independientes iberoamericanas de Brasil, Chile y Argentina. Del mismo modo, De Terán (1997) se refiere a la ciudad de la segunda mitad del siglo XIX relevando el rol de las vías férreas que mayoritariamente se construyeron entre Argentina y Chile, junto con enfatizar que la implantación de la infraestructura ferroviaria rasgó la cuadrícula sin mayor consideración a la ortogonalidad sistemática de manzanas y calles. Pesoa (2019) al estudiar el proceso de colonización en la Pampa Argentina, eufemísticamente nombrado “La Conquista del Desierto”, indica que junto a artefactos tecnológicos como el alambrado, el molino, el telégrafo y ferrocarril, el uso del mapa en la fundación de ciudades tuvo una profunda base en la racionalidad, iniciando la mensura y distribución de los ejidos a partir del punto medio de la plaza central.

Por su parte, la importancia de mapas y planos en la Araucanía ha sido relevada por Flores y Azócar (2017, p. 1), quienes afirman que:

El Estado se constituyó en un actor relevante en el proceso de representación cartográfica a partir de 1836. Con este propósito desplazó agentes “especializados” en representar el territorio, entre otros, naturalistas, militares e ingenieros, que fueron generando una imagen de la Araucanía a partir de sus intereses y discursos específicos.

Este ejercicio de poder fue una constante, tal como destaca Antivil (2020) al analizar la división de la propiedad rural y la idea de continuidad territorial expresada en los planos de la Inspección General de Colonización e Inmigración para las provincias de Cautín y Malleco (Figura 2). En este sentido, y en lo que respecta a la fundación de las ciudades en la Araucanía, resulta de gran relevancia estudiar una secuencia de los mapas urbanos, aspecto poco abordado a la fecha, exponiendo sus trazados urbanos, parcelaciones, obras de infraestructura, o alteraciones topográficas para visibilizar los momentos en los cuales, producto del traslado de emplazamiento se generaron cambios en los trazados, los cuales alteraron la base topográfica y que resultan explicativos de la morfología como forma de memoria urbana.

Figura 1. Localización Toltén Viejo y Nueva Toltén respecto a Chile Continental. Elaboración propia mediante QGIS 2.18.2.

Figura 2. Fragmento de la “Carta General de Colonización Provincia de Cautín”, elaborado por Nicanor Boloña en 1916. Toltén en la esquina inferior izquierda del mapa. Mapoteca Biblioteca Nacional Digital de Chile.

Destrucción de la materialidad urbana. Traslado a Nueva Toltén tras el terremoto y maremoto de 1960

El territorio de Chile Continental se ubica sobre el denominado “Cinturón de fuego del Pacífico”, zona caracterizada por su alta actividad sísmica derivada de la subducción entre las placas de Nazca y Antártica respecto a la Sudamericana (Onetto, 2017). Producto de lo anterior, las catástrofes urbanas relacionadas a sismos han estado presentes de manera recurrente en distintas épocas del ideario chileno. Algunas de las más relevantes en términos urbanos han sido: el Terremoto Magno que destruyó casi la totalidad de Santiago en mayo de 1647; el terremoto y maremoto de 1751 que decidió el traslado de Penco a Concepción; el terremoto de 1835 que destruyó completamente Chillán y causó el traslado de la ciudad hacia su emplazamiento actual; el Terremoto de Valdivia en 1960 que con su magnitud de 9,5 Richter ha sido el más alto de los que se tienen registros a nivel mundial, la erupción del volcán Chaitén cuya ceniza sepultó a gran parte de la ciudad en 2008, y finalmente, el terremoto y maremoto de 2010 que afectó a las costas del Maule y Bío-Bío, entre varios otros.

Aliste y Pérez (2013) hacen ver que en muchos territorios de Chile la catástrofe es una permanencia histórica. En este sentido, el proceso de reasentamiento entre los años 1960 y 1965 desde “Toltén Viejo” hacia “Nueva Toltén” se inscribe dentro de las consecuencias urbanas generadas por el Terremoto de Valdivia. Debe considerarse que inicialmente la ciudad de Toltén estaba emplazada sobre la franja litoral en un terreno llano de baja elevación, contenido por el río Toltén hacia el norte, la laguna de Toltén al oriente (actual laguna Patagua), vegas inundadas al poniente y atravesado por el estero Catrileufu al interior de su trazado urbano, factores que propiciaban frecuentes inundaciones obligando a sus habitantes a construir plataformas elevadas y cotidianamente desplazarse en botes durante las épocas lluviosas (Figura 3).

Así, por ejemplo, Herrmann y Urrutia (2019) señalan que en las cercanías para los poblados costeros de Queule, Mehuín y Puerto Saavedra, el Estado mediante la Corporación de la Vivienda (CORVI) y bajo un enfoque centralizado desde “arriba hacia abajo” definió la construcción de las nuevas viviendas en las inmediaciones del sitio original utilizando zonas con mayor cantidad de metros sobre el nivel del mar: Nueva Queule, Mississippi y Puerto Saavedra Alto respectiva-mente; sin embargo, sus habitantes continuaron parte de la reconstrucción en el mismo sitio original: Portal Queule, Caleta Mehuín y Puerto Saavedra Bajo, Toltén resultó una excepción puesto que el poblado se reubicó en su totalidad en un nuevo asentamiento. Entre varios motivos, las autoras plantean que Toltén no tenía cerros cercanos y la evacuación no podía llevarse a cabo rápidamente, la población de Toltén y su gobierno local fueron los que iniciaron la reubicación, y que el nivel del suelo del asentamiento original había bajado al menos 1,6 m.

Parte de la población del antiguo Toltén (o Toltén Viejo) fue trasladada a Villa Boldo y lo mismo ocurrió con las autoridades municipales (Aceituno, 2008). Según el testimonio de Hilma Munro, tras la tragedia se conforma un comité pro reconstrucción de Toltén, formado por autoridades locales y vecinos, sin embargo, dada su cercanía con el mar y las constantes inundaciones que se vivían, se optó por buscar un lugar más seguro para la reconstrucción, optando por los terrenos del Fundo Collico (Cruces y Figueroa, 2012). Según el mismo testimonio, para realizar las gestiones de la compra de terrenos se recurrió a buscar el apoyo del presidente Jorge Alessandri, quien recibió al comité en Santiago y, posteriormente, enviaría a los ministros Ernesto Pinto Lagarrigue y Julio Philippi Izquierdo para confirmar el compromiso (Cruces y Figueroa, 2012).

En las sesiones parlamentarias no se advierten acciones específicas para atender la situación particular de Toltén durante los meses posteriores a mayo de 1960, pero se indica, en la sesión del 28 de junio de ese año, que “El problema más grave que afronta la ciudad es el de los evacuados de Queule, Toltén, Puerto Saavedra, Puerto -Boldo y Valdivia. De Puerto Saavedra existen más de 1.000 personas en Temuco y alrededor de 500 han llegado de Queule”. En dicha sesión, se señala que la CORVI ha “contratado, además, la construcción a 30 y 40 días plazo de pabellones de emergencia, semidefinitivos, con capacidad cada uno para 8 familias, en los siguientes lugares: 20 en Nueva Imperial, 12 en Gorbea, 10 en Nueva Toltén, 10 en Villarrica, 16 en Pitrufquén y 10 en Carahue” (Diario de Sesiones del Senado, 28 de junio de 1960, p. 553).

Evolución de la población del pueblo de Toltén | ||||||||||||

Censo | 1875 | 1885 | 1895 | 1907 | 1920 | 1930 | 1940 | 1952 | 1960 | 1970 | 1982 | 1992 |

Población | - | - | - | 861 | 861 | 412 | 1014 | 1867 | 299 | 271 | 1928 | 2293 |

Viviendas | - | - | - | - | - | - | - | 334 | 46 | 79 | 483 | 591 |

Tabla 1. Evolución de la población del pueblo de Toltén. Elaborado a partir del documento del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) (s.f.). Población de los centros poblados de Chile, 1875-1992, pp. 66-69.

Del mismo modo, en el mes de agosto, se menciona que se pedirán oficios al ministro de Obras Públicas para la construcción de un nuevo edificio de la municipalidad de Toltén (Diario de Sesiones del Senado, 9 de agosto de 1960, p. 1439). De igual manera, se busca establecer los mecanismos jurídicos que permitan atender la tragedia en las diversas zonas afectadas.

Aun cuando al examinar los registros censales entre 1907 y 1952 se advierte un desacelerado crecimiento demográfico, el Censo de Población y Vivienda registrado el 29 de noviembre de 1960 logra dar cuenta del impacto producido en Toltén tras el terremoto y maremoto (Tabla 1). Las cifras del censo de 1970 pueden sugerir un asentamiento lento en el emplazamiento de Nueva Toltén. No obstante, el aumento poblacional registrado entre los censos de 1982 y 1992 podría explicarse, entre otros factores, por la confianza de la gente en el nuevo emplazamiento, mejora en la accesibilidad a partir de rutas camineras, las políticas de viviendas sociales fomentadas en aquellas décadas y en adelante, las políticas de fortalecimiento del Estado en lugares periféricos.

Por su parte, López Sepúlveda (2022) afirma que el primer croquis de lo que sería la Nueva Toltén fue elaborado por el Arquitecto Host Baumann,

quien con estudiantes de Arquitectura de la Universidad de Chile (Temuco), destinan el centro urbano de una propuesta espacializada, conocido por sus habitantes como el loteo histórico de Nueva Toltén para la autoconstrucción y que fue dando forma al proceso de reinstalación con aportes desde el Estado, y por otro lado, un aporte no menor proveniente del gobierno de Holanda. (p. 67)

Sería el 23 de septiembre de 1960 que la CORVI, en un acto público, entregaría los primeros sitios a los pobladores de Nueva Toltén, así como los sitios sobre los que se construirían las casas donadas por el gobierno holandés (Aceituno, 2008, pp. 99-100).

Parte de aquel proceso de donación y reconstrucción fue relatado por un equipo de prensa del medio neerlandés V.P.R.O (Vrijzinnig Protestantse Radio Omroep) que visitó las localidades de Valdivia, Corral y Toltén en septiembre de 1960. Riemens (1960) en su columna “Actie Toltén voor een niew dorp in Chili” presenta un relato del tsunami desde la localidad de Corral obtenido en una entrevista al párroco Deschamps, para luego destacar las donaciones internacionales, especialmente la estadounidense, y realiza un llamado a la población europea para apoyar en la reconstrucción del poblado 5 kilómetros río arriba, apelando a la empatía tras haber vivido una situación similar en la “inundación del Mar del Norte” producida por una tormenta en 1953. Con una intención similar, Teeuw (1960) en su columna “Voeg de daad bij het woord in de ACTIE TOLTÉN door Henk Teeuw” redacta la consternación generada tras su visita al sitio de Toltén durante el mes de septiembre, estableciendo similitudes con lo ocurrido en la región de Zelanda en 1953 e indicando una simpatía por la población chilena con motivo de obtener donaciones. En el sector poniente de Nueva Toltén, de manera perpendicular al río se emplazó un barrio de 100 casas que posteriormente fue nombrado como “población Holanda” en agradecimiento a la ayuda recibida (Herrmann-Lunecke y Villagra, 2019).

Figura 3. Frecuentes inundaciones invernales por crecidas del río Catrileufu en Toltén Viejo, fotografía tomada desde el interior de un bote. Archivo Mónica Sandoval (2020), Facebook “Toltén y sus memorias”.

Figura 4. Cementerio de Toltén Viejo, junto a algunos árboles y vestigios del trazado urbano conforman parte de los elementos fijos que han perdurado en el tiempo. Archivo personal de los autores, enero 2023.

Sobre la compra de terrenos en el fundo Collico, en la Sesión del 13 de noviembre de 1963 de la Cámara de Diputados, se solicita al ministro de Obras Públicas que “se considere la posibilidad de expropiar los terrenos que pertenecen a don Enrique Fagalde, en Villa Boldos, de la comuna de Toltén, para ubicar en ellos a 100 familias de pobladores que habitan actualmente en la ribera del río Boldos”, considerando que la Corporación de Vivienda:

ha acordado no comprar o expropiar mayores terrenos en las localidades citadas, en consideración a que estima que con la adquisición de las 52,2 hectáreas del fundo Collico y las cuantiosas inversiones que ha hecho en urbanización y construcciones de viviendas en estos terrenos, formando el pueblo de Nueva Toltén, ha cumplido con exceso su labor de reconstrucción en esa zona, en razón de que ha debido repartir proporcionalmente sus recursos, especialmente en el aspecto económico-financiero, entre las trece provincias dañadas por los sismos de 1960” (Biblioteca del Congreso Nacional, s.f, p. 1309).

Metodología

En términos metodológicos, la investigación se llevó a cabo articulando tres modos de trabajo. En primer lugar, con el objeto de comprender el contexto histórico en el que se enmarcan las narrativas presentes, se realiza una revisión bibliográfica de estudios contemporáneos y fuentes históricas impresas. En segundo lugar, se define como caso de estudio a las localidades de Toltén y Nueva Toltén, debido al antecedente del terremoto de 1960, que implicó la completa destrucción, traslado y reconstrucción en un marco temporal posterior a la Ocupación Estatal del periodo Republicano, acudiendo a fuentes documentales como censos nacionales y actas municipales. En tercer lugar, se analizan cartografías antiguas del siglo XIX y XX considerando múltiples escalas, los resultados se georreferencian mediante el software QGIS 2.18.2

Condición ribereña de Toltén y Nueva Toltén. Construcción y reconstrucción

Toltén Viejo: localización estratégica y orientación de trazados urbanos

De la revisión bibliográfica se obtiene primero el “Plano del Río Toltén i Plaza Militar del mismo nombre”, elaborado por Francisco Vidal Gormaz entre 1866 y 1867 a escala 1:20.000, seguido del “Plano de la Plaza de Toltén”, firmado en 1886 por Guzmán Santiago a escala 1:6.000, y en tercer caso, un cianotipo titulado “Población de Toltén” con fecha de 1940 y levantado por Alberto Pérez Bórquez a escala 1:2.000.

El plano de Vidal Gormaz (Figura 5) considera una extensión desde la barra costera hasta la isla Manguepil frente al sector Collico, dando cuentas de información notoriamente destinada para el uso militar; el plano se orienta en función del norte magnético y contempla 38 manzanas proyectadas entre el estero Catrileufu, el río Toltén y la laguna de Toltén, de las cuales 15 están delineadas para la conformación del poblado de Toltén y 23 aparecen en blanco, la única manzana al poniente del estero Catrileufu corresponde a la misión Capuchina, la cual se había instalado en 1860. Se identifica una centralidad funcional y militar en el sector norponiente del poblado con la presencia de torreones frente a la ribera del río Toltén, seguidos del cuartel, la plaza del pueblo y la Subdelegación de Toltén. También el plano registra la localización de los caciques Millapi y Manquepil, ambos fuera del área urbana en dirección hacia Collico. Desde el punto de vista de la navegación, se advierte la dirección y velocidad de las corrientes del río al igual que las variaciones de mareas y distribución de empalizadas.

En relación a los fuertes y su guarnición militar como base de futuras poblaciones, en la Memoria del Intendente de Arauco fechada en Los Ángeles, mayo 18 de 1866, sostiene que el “ejército” es un elemento de vitalidad para los pueblos de Angol y Mulchén, los que decaerían si se desplazaran al sur para ocupar y fundar nuevos fuertes. Un planteamiento en la misma dirección sostenía el Intendente de Arauco cuando señalaba que “Los pueblos como Toltén necesitan en los primeros años de vida contar con la sabia de la guarnición militar hasta que formen por sí mismos vida propia.” (Memoria Ministerio del Interior, 1876, p.113)

Figura 5. Plano del Río Toltén i Plaza Militar del mismo nombre, elaborado en 1866-1867 por Francisco Vidal Gormaz, cuerpos de agua recolorizados en azul. Mapoteca Biblioteca Nacional Digital de Chile.

Figura 6. Plano de la Plaza de Toltén, elaborado en 1886, cuerpos de agua recolorizados en azul. Mapoteca Biblioteca Nacional Digital de Chile.

El “Plano de la Plaza de Toltén” elaborado en 1886 bajo la firma de Guzmán Santiago (Figura 6) prescinde del entorno de la barra y las dunas, aproximándose a una escala que permite identificar los componentes del tejido urbano y los cuerpos de agua inmediatos. La orientación se define por el norte magnético, presentando una retícula ortogonal con una leve rotación determinada por la posición del río Toltén y la laguna de Toltén, mientras que el estero Catrileufu recorre el interior de las manzanas generando cortes en sus geometrías.

Se contabilizan 72 manzanas, de las cuales 32 están emplazadas entre el estero Catrileufu y la laguna de Toltén y 40 se ubican al poniente del estero, se incorpora el elemento de toponimia, aunque sólo para las 32 manzanas entre el estero y la laguna, y utilizando menciones relacionadas al ideario militar (Libertad, Arturo Prat, Orozimbo Barboza, Gregorio Urrutia). Cabe destacar la denominación alfabética de cada manzana y la subdivisión de cada una en 8 parcelaciones rectangulares de igual tamaño, las únicas parcelaciones que superan las dimensiones de una manzana corresponden al cuartel y a la misión, que en su interior contiene el cementerio.

Figura 7. Plano de la Plaza de Toltén elaborado por Alberto Pérez Bórquez en 1940, cuerpos de agua recolorizados en azul. Por Carlos Escobar Chacón, 2013, Flickr (https://flic.kr/p/fgN67U). CC BY 2.0.

El cianotipo de Pérez Bórquez firmado en 1940 (Figura 7) cuenta con una adecuada precisión y resolución para identificar desde las curvas de nivel hasta la numeración de los predios al interior de las manzanas. El plano profundiza en la visibilización de la condición ribereña de la ciudad, se orienta a partir del norte geográfico y muestra una retícula ortogonal direccionada de manera perpendicular a un meandro del río Toltén, algunas manzanas son interrumpidas por el recorrido del estero Catrileufu y por el borde poniente de la laguna de Toltén. A diferencia del plano anterior, se constata un total de 47 manzanas; 39 entre el estero Catrileufu y laguna Toltén, 8 al poniente del estero.

Las parcelaciones en su mayoría continúan dividiendo la manzana en 8 lotes rectangulares e indicando los predios de manera alfanumérica, no obstante, al norte del poblado se identifica una diferencia de tamaño en la manzana ubicada donde anteriormente estaba el foso y los torreones, sumado a los predios al poniente del estero Catrileufu que se distribuían en torno a la calle Balmaceda y la avenida Cementerio, en ambos casos el plano señala los nombres de cada propietario a diferencia del numeral utilizado en los lotes rectangulares. El terreno de la misión capuchina continúa en la misma posición, aunque bajo el nombre de “Vicariato Apostólico Araucanía” y el cementerio cambia su emplazamiento hacia el norte del poblado junto a la ribera del río Toltén (Figura 4). La toponimia de las calles no sufre modificaciones en las manzanas entre el estero y la laguna, al poniente del estero se nombran a las calles “Balmaceda” y “Cementerio”, además de incorporar el nombre de “Angamos” para la plaza de armas.

El análisis de estas tres cartografías nos ayuda a observar la trayectoria del poblado. La figura 5 (Toltén 1866-1867) nos remonta a los primeros tiempos, por ello destaca el emplazamiento de la misión Capuchina, así como en el trazado las instalaciones militares, con el agregado que, además, se cartografía un área más amplia y con ello se resalta la ubicación de Toltén en una estrategia militar mayor, que buscaba controlar los caminos y los vados por donde circulaban el comercio en tiempos de paz y los guerreros mapuches en periodos de conflictos bélicos. De igual forma da cuenta de la ubicación privilegiada para la defensa de un posible ataque indígena, flanqueada al norte por el río, al poniente por un estero, al oriente una laguna, al sur pantanos y tierras bajas. Es la etapa militar, antecedida y acompañada por un periodo inicial misioneros donde, junto con las instalaciones Capuchinas, se localiza el cementerio como se puede leer en la carta que fue construida, precisamente, tomando como punto de referencia el campanario de la iglesia. Con todo, no sólo se remite a las instalaciones religiosas y militares existentes a la fecha, sino que el dibujo de las manzanas da cuenta de un proyecto de ciudad que se espera materializar.

Las figuras 5 y 6 se centran en el pueblo. El primera data de 1886, ya ha concluido el periodo militar y se espera que este centro se expanda con mayor vigor, expresión de ello es el aumento en las manzanas que se trazan en el plano. Sin embargo, las cifras de población sugieren que esto no fue así, una suerte de estancamiento caracterizaría al pueblo en este periodo. Su ubicación, que lo favoreció en el período militar, no lo hizo en el de la consolidación estatal que deviene desde la última década del siglo XIX en adelante. El ferrocarril cambia el eje de la ocupación y dinámica económica unos 50 kilómetros al oriente, dejando al margen a Toltén conectado por caminos intransitables gran parte del año.

A este hecho, la carta de 1940 constata una condición estructural, el dibujo de las curvas de nivel dan cuenta de su condición geomorfológica, es un terreno inundable característica que pasó de ser estratégica para el periodo militar a un inconveniente para una expansión urbana, ello se refleja en que las manzanas dibujadas disminuyen respecto a las del trazado de 1886. Es posible interpretarlo como un acto de realismo de las autoridades y urbanistas, una constatación del potencial que podía tener una población emplazada en dicho lugar. Pero este cianotipo nos entrega otra información, el cementerio ya no está en la misión y se ha desplazado hacia el poniente con el trazado de una avenida que lo conecta al pueblo. Sin duda una expresión de la Ley de Cementerios Laicos de 1883 y del Código Sanitario y Reglamento General de Cementerios de 1932 que en Chile fue regulando esta relación entre lo urbano y el cementerio. En la actualidad, será el campo santo una de las construcciones urbanas que han sobrevivido al terremoto y constituye un hito material y de memoria que nos remonta a la existencia de Toltén o Toltén Viejo como hoy se le conoce (Figura 4).

Nueva Toltén, tercer emplazamiento: reconstrucción y continuidades en trazados como respuesta funcional al desastre

La destrucción y sus imaginarios urbanos tienen una larga historia en Latinoamérica como bien ha reseñado Magaraño (2025). En este contexto, el plano de Nueva Toltén finalmente fue elaborado en 1980, veinte años después del terremoto y bajo un contexto político de la dictadura presidida por Augusto Pinochet, indica en primer lugar el nuevo emplazamiento que se trasladó desde el estuario inmediato a la barra costera, hacia 5 kilómetros río arriba en el fundo “Collico”, ubicado en un valle entre los ríos Toltén y Queule. La condición ribereña de la ciudad se mantiene, aunque con mayores distancias a los cuerpos de agua. El agua condiciona aquí también su desarrollo y trazado urbano. La orientación del plano responde al norte magnético y su extensión considera el área urbana entre la ribera del río Toltén y el camino hacia Villa Boldo. El trazado urbano se ordena a partir de la intersección entre dos retículas ortogonales; una perpendicular al río Toltén, otra alineada con el norte geográfico y los deslindes del fundo Collico, en ambos casos se utilizan manzanas cuadradas y rectangulares que varían su proporción según la ubicación dentro del plano (Figura 8). La presencia del agua es distante, pero al mismo tiempo presente, como un hecho no posible de ignorar ni tampoco de controlar.

No hay mayores diferencias en las dimensiones de las parcelaciones para las viviendas unifamiliares, se distribuyen linealmente generando frentes perpendiculares a las calles direccionando su orientación según los quiebres generados por la trama urbana. Las parcelaciones de mayor superficie corresponden a equipamientos de hospital, municipalidad, estadio, vicariato, medialuna, bomberos y carabineros, la centralidad funcional se distribuye en torno a las avenidas Bernardo O’Higgins y General Bulnes. En cuanto a los espacios públicos, se mantiene la figura de una Plaza de Armas, a la vez que se agregan plazoletas menores en los espacios de articulación de las manzanas y se incorpora el uso de la avenida y bandejón central en las calles de mayor jerarquía urbana, se identifica un balseadero que permite conectar la ciudad con la ruta hacia Hualpín.

Figura 8. Plano Nueva Toltén, elaborado en 1980. Memoria Chilena.

Figura 9. Cambio de emplazamiento desde Toltén Viejo a Nueva Toltén tras el terremoto y maremoto de 1960. Se consideró proyecto de emplazamiento junto a la estación Punta de Riel (López, 2020, p. 88). Elaboración propia mediante QGIS 2.18.2.

Respecto a la toponimia, además de los habituales personajes militares del periodo republicano (Arturo Prat, Cornelio Saavedra, General Barboza, Luis Cruz Martínez, General Bulnes) se incorporan nombres del periodo de Independencia (Bernardo O’Higgins, José San Martín), presidentes (Pedro Aguirre Cerda, Arturo Alessandri), flora (maitenes, copihues, notros, lirios, peumos), sacerdotes, (José María Caro, Guido Beck de Ramberga), un mapuche (Caupolicán) y algunas menciones relativas al terremoto (22 de mayo, Holanda, reina Guillermina de los Paises Bajos).

Resulta pertinente mencionar que el detallado trabajo de López (2022) incluyó el relevamiento de una propuesta de proyecto de crecimiento urbano en torno a la Estación Punta de Riel, es decir, en la ribera opuesta del emplazamiento original de Toltén Viejo. Se logra identificar una retícula de manzanas rectangulares orientada en paralelo al río Toltén, cuyo desarrollo está definido por el trazado de la vía ferroviaria y por una plaza ubicada frente a la Estación Punta de Riel (Figura 9). Dicha propuesta fue desarrollada durante los años 1950 y 1954, para luego ser postergada de manera indefinida.

Discusión y conclusiones. Adaptaciones y continuidades en las formas urbanas de una ciudad ribereña

Si bien la fundación de ciudades en la Araucanía chilena, entre 1880-1940, se encaminó mayoritariamente por la reproducción de la retícula de damero como modelo de trazado urbano preferido por autoridades militares y civiles, éste admitió variaciones y adaptaciones según fuera necesario en su implementación posterior o en sus reconstrucciones.

En un primer período, los trazados urbanos de Toltén y Nueva Toltén muestran que en la Araucanía también tuvieron gran incidencia los agentes especialistas –militares e ingenieros– en representar y pensar cada ciudad, incluyendo sus variaciones y adaptaciones, quienes fueron planificando trazados urbanos en cuadrícula y tomando definiciones sobre cómo debían ser las ciudades a partir de condiciones específicas, adaptándose al relieve, al ferrocarril, infraestructuras productivas, tecnológicas, o a la presencia de cuerpos de agua como en este caso, entre otras. Son los militares quienes en un primer momento deciden el emplazamiento para resguardarse de ataques indígenas al estar rodeados de fosos naturales (el río Toltén, el estero que la cruza, la laguna), además de controlar la ruta hacia Valdivia y el lugar de cruce del río Toltén. No obstante, estas mismas ventajas que resultan útiles en un periodo donde lo militar es central, en cierta medida impiden una consolidación en las décadas siguientes (frecuentes inundaciones, frágil conectividad). En este sentido, la regla y el modelo, parafraseando a Choay (1996), o el diseño y la regla (Leone, 1988) corresponden a dos actitudes diferenciadas de urbanización en estos casos, haciendo posible los proyectos de poblamiento y expansión republicana, incluyendo traslados y refundaciones, sobre estos territorios. Posteriormente, a principios del siglo XX, en 1907, fue creada una administración encargada de medir tierras y ciudades: la Oficina de Mensura de Tierras de Chile (Álvarez, 2000; Álvarez 2000a).

En cuanto al uso del mapa, el “Plano del Río Toltén i Plaza Militar del mismo nombre” elaborado en 1866-1867 por Francisco Vidal Gormaz y el “Plano de la Plaza de Toltén” firmado en 1886 por Guzmán permiten establecer concordancias con el planteamiento de Schlögel (2007) en que un mapa es un programa de apertura para llegar a hacer accesible el espacio, primero domesticando un espacio “vacío” y luego transformando la tierra en propiedad privada de acuerdo a los intereses del capitalismo decimonónico. En ese sentido, el plano de Guzman Santiago también permite concordar con Harley (2005) en que el mapa, junto a los estereotipos de paisaje, pueden ser utilizados como un acto intencionado de promoción colonial y atracción de potenciales propietarios; en este caso, de las 40 manzanas que fueron dibujadas en 1886 al poniente del estero Catrileufu, sólo 8 resultaron consolidadas para 1940.

Capel (2002) al comparar la ciudad hispanoamericana con la ciudad norteamericana, por un lado, señala que la mayor centralidad de la ciudad hispana responde a un diseño gubernamental planificado, a diferencia de la iniciativa privada estadounidense donde el poder y la religión no se expresan de manera significativa, aunque por otro lado, agrega que pese a los cambios políticos y sociales tras los procesos de independencia, las familias más adineradas, el comercio y las profesiones liberales continuaron instalándose en torno a las plazas mayores. El caso de la ciudad republicana de Toltén Viejo permite concordar con este planteamiento, puesto que pese contar con una retícula ortogonal que, en su mayoría, subdividió la manzana en 8 lotes rectangulares, los planos de Vidal Gormaz (1866-1867) y Guzman (1886) emplazan a los equipamientos de mayor centralidad funcional y militar en torno a la plaza de armas al norte del poblado. En la misma línea, el plano de Pérez Bórquez (1940) indica una mayor jerarquía predial en las nuevas parcelaciones al norte de la ciudad que cuentan con geometrías distintas a la ortogonalidad inicial.

Por su parte, el plano de Nueva Toltén refleja la construcción de una ciudad en una temporalidad distinta: se utiliza la retícula ortogonal pero intersectada con dos orientaciones diferentes; la figura de plaza de armas se mantiene aunque no representa una centralidad geométrica en el plano, en ese sentido, se complementa con la incorporación de plazoletas menores en las zonas de articulación y redireccionamiento de la trama urbana; las manzanas mantienen la ortogonalidad pero además del cuadrado incorporan el rectángulo, en ambos casos se subdividen en predios rectangulares de igual tamaño dejando las parcelaciones mayores para la instalación de equipamientos; se mantiene la figura de la plaza de armas pero su ubicación está desplazada del centro geométrico, presentando el uso de avenidas como pieza urbana que jerarquiza las calles con mayor centralidad funcional.

La toponimia de ambas ciudades permite interpretar los distintos momentos históricos en que se realizaron ambos emplazamientos; un primer momento marcado por la ocupación militar a finales del siglo XIX, representado con sus respectivos héroes en las vías principales, y un segundo momento a mediados del siglo XX en que dichas representaciones se flexibilizan mediante el uso de figuras del mundo civil. Harley (2005) se refiere a los numerosos casos en que nombres indígenas son “silenciados” en favor de una toponimia estándar del grupo que tenga el control, al respecto se observa que en el plano de Vidal Gormaz (1866-1867) y en la Carta Catastral de Nicanor Boloña (1916) la presencia mapuche se indica en función de la localización de los caciques, reducciones y vías de circulación, mientras que en los planos de Guzman (1886) y Pérez Bórquez (1940) no son mencionados en localización ni toponimia, recién en el plano de Nueva Toltén (1980) aparece el nombre de Caupolicán en una calle, muy en línea de las figuras militares que a menudo son destacadas.

Los registros cartográficos resultan documentos fundamentales para el estudio del pasado y obtener perspectivas del momento en que fueron hechos (Harley, 2005). El estudio de mapas del Estado y particulares que representen una misma zona en distintos periodos de tiempo permite evidenciar cambios estructurales a largo plazo en la transición de un periodo colonial marcado por lo militar, pasando por un contexto republicano donde se enfatiza en la imposición del capitalismo decimonónico y las nuevas estructuras de propiedad de la tierra, para en un tercer momento desarrollar una recomposición del tejido urbano a partir de un terremoto y maremoto. Los valores culturales se han de reflejar en el espacio, la calle recta refleja una ordenación consciente, que cuando se realiza de manera extensa supone alguna forma de coerción social (Capel, 2002).

El caso del traslado desde el antiguo sitio de Toltén Viejo hacia Nueva Toltén nos remite a la pregunta planteada por Aliste y Pérez (2013, p. 216) “¿Qué va quedando en la memoria histórica y espacial de una ciudad sino sus huellas territoriales?” y parte de los resultados nos encaminan a esbozar una primera respuesta; en relación a la presencia distante del agua la ortogonalidad acude como decisión práctica y recurrente en los trazados urbanos, por momentos el uso de cuadrículas y retículas insisten en las lógicas iniciales de la trama urbana; la implantación direccionada de manera perpendicular hacia la ribera del río Toltén, el paso de una plaza central a la descomposición en varias plazas distribuidas en las articulaciones del tejido, incluso la creación de avenidas y bandejones en la continuidad de un camino puede posicionarse como fruto de la articulación entre memoria y olvido, que en este caso, logró dibujarse sobre un territorio ribereño. Mirado desde la historia del urbanismo, el uso de la retícula es un aspecto muy sencillo de comprender como son la mayoría de sus aplicaciones prácticas. Morris (1984) señalaba que las autoridades de cualquier nueva ciudad del “nuevo mundo” debían empezar lo antes posible, debiendo asegurar muchas veces una distribución del suelo urbano equitativa o que previera su extensión con ideas de largo plazo.

Ciertamente la configuración geomorfológica tuvo una notable incidencia en el desarrollo de la historia toltenina, ya sea en la constitución del emplazamiento de aquella ciudad original rodeada por una ribera fluvial, humedales, una laguna y un estero; en las cotidianas inundaciones y el aislamiento de sus habitantes, o de manera más evidente tras un hecho extraordinario como lo fue el terremoto y maremoto de 1960. En ese sentido, la capacidad de consenso y autoorganización (Herrmann-Lunecke y Villagra, 2019; López, 2022) resultó fundamental para la pervivencia de una colectividad que encontró sentido en la reconstrucción de una memoria urbana.

Agradecimientos

Este artículo es resultado de los proyectos FONDECYT 1210592: "Ciudad y arquitectura en la Frontera. La consolidación del Estado nación en La Araucanía, 1883-1974", FONDECYT 1241060: "Fuertes, estaciones y misiones. El nacimiento y desarrollo de los centros urbanos en La Araucanía: 1850-1930" y DIUFRO DI23-0064: "Las imágenes del poder: misioneros y vías de transporte por tierras mapuches, 1850-1950".

Referencias

Aceituno, X. (2008). De Toltén a Nueva Toltén, Una Reconstrucción Histórica [Tesis de Licenciatura no publicada]. Universidad de La Frontera.

Aliste, E. y Pérez, S. (2013). La reconstrucción del Gran Concepción: territorio y catástrofe como permanencia histórica. Revista de Geografía Norte Grande, (54), 199-218. http://dx.doi.org/10.4067/S0718-34022013000100011

Álvarez, L. (2000). La Oficina de Mensura de Tierras y su labor cartográfica en Chile, 1907-1914. Revista de Geografía Norte Grande, (27), 163-171. https://ojs.uc.cl/index.php/RGNG/article/view/43333

Álvarez, L. (2000a). Cartografía y geodesia: las innovaciones de la Oficina de Mensura de Tierras de Chile a principios del siglo XX, 1907-1914. Scripta Nova, (69). https://www.ub.edu/geocrit/sn-69-12.htm

Antivil, W. (2020). Los planos de colonización de Cautín y Malleco (1916-1917): expresión de la morfología de la Araucanía. Revista de Urbanismo, (42), 134-150. https://doi.org/10.5354/0717-5051.2020.55710

Biblioteca del Congreso Nacional (s. f.). Diario de sesiones de la Cámara de Diputados. https://www.bcn.cl/historiapolitica/corporaciones/periodos_legislativos?periodo=1925-1973

Capel, H. (2020). La morfología de las ciudades. I Sociedad, cultura y paisaje urbano. Barcelona: Ediciones del Serbal

Choay, F. (1996). La Règle et le Modèle. Sur la théorie de l'architecture et de l'urbanisme. SEUL.

Cruces, F. y Figueroa, A. (2012). Memoria e Imágenes de la vida en Toltén Viejo, borradas por el maremoto del 60. Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.

De Terán, F. (1997). La ciudad hispanoamericana. El sueño de un orden. CEHOPU.

Diario de Sesiones del Senado, Sesión 23ª del 9 de agosto de 1960, p. 1439.

Diario de Sesiones del Senado, Sesión 11ª del 28 de junio de 1960, p. 553.

Flores, J. y Araya, R. (noviembre de 2021). La fundación de un fuerte en la Araucanía: Toltén en 1867 o la derrota de las serpientes. [Presentación de Congreso]. II Jornadas de Antropología Histórica de Araucanía, Pampas y Patagonia. Buenos Aires, Argentina. http://eventosacademicos.filo.uba.ar/index.php/JAHI/IIIJAHA/paper/view/6894/4057

Flores, J. y Azócar, A. (2017). Mapas para el Estado. La representación de la Araucanía: 1836 - 1916. Scripta Nova, 21(562). https://doi.org/10.1344/sn2017.21.18344

Harley, J. (2005). La Nueva Naturaleza de Los Mapas. Ensayos sobre la historia de la cartografía. Fondo de Cultura Económica.

Herrmann-Lunecke, G. y Villagra, P. (2019). Community resilience and urban planning in tsunami-prone settlements in Chile. Disasters, 44(1), 103-124. https://doi.org/10.1111/disa.12369

Imilan, W., Mansilla, P., Lemún, V., Cuyanao, J., y Millaleo, A. (2023). Coexistencia de urbanidades más allá de la planificación moderna. Resistencias y disputas mapuche en la Araucanía urbana. Revista INVI, 38(108), 75-98. https://doi.org/10.5354/0718-8358.2023.69889

Instituto Nacional de Estadísticas (s. f.). Población de los centros poblados de Chile, 1875-1992. Santiago: INE. 66-69.

Leone, N. (1988). Il Disegno e la regola: Recupero e piano quadro del centro storico di Caltagirone. FLACCOVIO editore.

López, A. (2022). Huellas de una producción socioespacial autoorganizada el plan de relocalización de Toltén, 1960. [Tesis de Magíster en Hábitat Residencial: Universidad de Chile]. Repositorio Académico de la Universidad de Chile. https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/186779

Maragaño-Leveque, A. (2025). El proceso configurador de la destrucción: la transformación del espacio urbano a partir de los procesos de reconstrucción de ciudades chilenas, terremotos de 1928 y 2010, Talca. [Tesis Doctoral]. Universidad Nacional de Córdoba, Argentina.

Morris, A. (1984). Historia de la forma urbana. Desde sus orígenes hasta la Revolución Industrial. Editorial GG.

Muñoz, M. (2016). Transformaciones urbanas del siglo XVIII en el antiguo Reino de Chile. [Tesis Doctoral: Universidad Politécnica de Madrid]. Archivo Digital UPM. https://oa.upm.es/40134/

Onetto, M. (2017). Temblores de tierra en el jardín del edén: desastre, memoria e identidad: Chile, siglos XVI-XVIII. DIBAM Centro de Investigaciones Diego Barros Arana. https://www.bibliotecanacionaldigital.gob.cl/bnd/645/w3-article-638854.html

Pérez, L., Arévalo, Y. y Fuentes, P. (2023). Tramas urbanas y trazados ferroviarios de la Ocupación Estatal en la Araucanía. Revista de Historia, 1(30), 1-22. https://doi.org/10.29393/RH30-14TULP30014

Pérez-Bórquez, A. (1940). Plano Población de Toltén [Fotografía]. Flickr Carlos Escobar Chacón. https://www.flickr.com/photos/carlosescobarchacon/9367734564/

Pesoa, M. (2019). Change the City to Change Society: Republican Plazas in the Province of Buenos Aires (Argentina) 1820-1943. Moderne Stadtgeschichte, (1), 104-116. https://upcommons.upc.edu/handle/2117/168324

Pinto, J. (2009). La población de La Araucanía en el siglo XX. Crecimiento y distribución espacial. Temuco: Universidad de la Frontera.

Riemens, H. (1960). Actie Toltén voor een niew dorp in Chili. En V.P.R.O (Ed.), Vrije Geluiden (pp. 3-4). Hilversum: V.P.R.O.

Schlögel, K. (2007). En el espacio leemos el tiempo. Sobre Historia de la civilización y Geopolítica. Ediciones Siruela.

Teeuw, H. (1960). Voeg de daad bij het woord in de ACTIE TOLTÉN door Henk Teeuw. En V.P.R.O (Ed.), Vrije Geluiden (p. 9). Hilversum: V.P.R.O.

Leonel Pérez Bustamante

Arquitecto, Universidad del Bío-Bío. Doctor en Urbanismo, Universitat Politécnica de Catalunya, Barcelona. Profesor Titular, Departamento de Urbanismo. Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía. Universidad de Concepción. Edmundo Larenas 219, Concepción, Chile.

leperez@udec.cl

https://orcid.org/0000-0001-6661-6260

Yabel Arévalo Molina

Arquitecto y Magíster en Procesos Urbanos Sostenibles, Universidad de Concepción. Estudiante Doctorado en Arquitectura y Urbanismo, Universidad del Bío-Bío. Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía, Universidad de Concepción, Edmundo Larenas 219, Concepción, Chile.

yarevalo@udec.cl

https://orcid.org/0000-0003-0619-4611

Jaime Flores Chávez

Profesor de Estado en Historia, Geografía y Ed. Cívica, Universidad de La Frontera. Doctor en Relaciones Interétnicas en América Latina: Pasado y Presente, Universidad de Sevilla. Académico, Centro de Investigaciones Territoriales, Departamento de Ciencias Sociales, Facultad de Educación, Cs. Sociales y Humanidades, Universidad de La Frontera. Casilla 54-D, Av Fravisco Salazar 01145, Temuco, Chile.

Jaime.flores@ufrontera.cl

https://orcid.org/0000-0002-0896-6470

Artículo de acceso abierto distribuido bajo una licencia Creative Commons Attribution (CC BY) http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/