Artículos REGISTROS, ISSN 2250-8112, Vol. 21 (1) enero-junio 2025: 71-88

Entre o Pântano e o Progresso: O bairro da Ribeira no processo de modernização urbana em Natal/RN (séculos XIX e XX)

Between Swamp and Progress: The Role of the Ribeira Neighborhood in the Urban Modernization of Natal, Brazil (19th–20th Centuries)

Yuri Simonini

Grupo de Pesquisa História da Cidade, do Território e do Urbanismo (HCURb), Departamento de Arquitetura. Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal - RN/Brasil.

Resumo

O artigo examina o processo de conformação do bairro da Ribeira, em Natal, como centro socioeconômico entre fins do século XIX e início do XX, a partir da relação entre técnica e natureza. Inserido num contexto de modernização urbana e inserção da cidade no circuito comercial global, a Ribeira se destacou por sua localização estratégica junto ao rio Potengi. Porém, o bairro apresentava desafios significativos a este projeto, sobretudo devido à presença de um alagado que ocupava parte de sua área, dificultando sua articulação com a Cidade Alta. Um dos principais símbolos dessa transformação foi a Praça Augusto Severo, construída sobre o antigo pântano, e concebida como espaço de embelezamento e civilidade, mas que, posteriormente, passou por processos de abandono e descaracterização. Objetiva-se compreender o papel das transformações físico-territoriais ocorridas no bairro na virada do século XIX para o XX, com base no emprego de técnicas e tecnologias construtivas em uma ótica de reconfiguração urbano-paisagística. A partir dos referenciais da História Ambiental Urbana e com base em fontes documentais como os jornais e relatórios técnico-administrativos, o trabalho discute como a técnica se impôs sobre a natureza, articulando-se a um projeto de cidade moderna que teve na Ribeira seu laboratório privilegiado.

Palavras chaves: modernização, história ambiental urbana, espaços públicos, Natal/Brasil

Abstract

This article examines the process through which the Ribeira neighborhood, in Natal was shape as a socioeconomic center between the late nineteenth and early twentieth centuries, focusing on the relationship between technique and nature. In a broader context of urban modernization and the city's needs to integrate into the global commercial network, Ribeira was chosen for its strategic location along the Potengi River. However, it posed challenges to this project, particularly due to a swamp within its area, impeding its connection with the rest of the city. A key symbol of this transformation was Augusto Severo Square, built over the former swamp and conceived as a space for leisure and civility, which later experienced neglect and loss of original design. The article aims to understand the role of the physical and territorial transformations that occurred in the neighborhood at the turn of the nineteenth to the twentieth century, based on the application of construction techniques and technologies from the perspective of urban and landscape reconfiguration. Using theoretical framework of Urban Environmental History and grounded in documentary sources such as newspapers and technical-administrative reports, the study discusses how technique was imposed over environment, contributing to a modern city project that found in Ribeira its privileged experimental ground.

Keywords: modernization, urban environmental history, public spaces, Natal/Brazil

Considerações iniciais

A relação entre o ser humano e o meio natural, muitas vezes marcada por tensões, manifesta-se de forma mais evidente no espaço urbano. A cidade, como principal cenário das ações antrópicas, evidencia processos, dinâmicas e desafios inerentes a essa interação. Os embates entre sociedade e natureza revelam a constante interlocução entre o espaço construído e o ambiente natural, sendo a tecnologia um elemento mediador fundamental. Este processo dialético transcende a mera análise histórica das edificações e de seus agentes sociais, ao reconhecer o espaço natural como um componente ativo na configuração urbana. Assim, as tensões e conflitos emergentes tornam-se centrais para uma compreensão mais aprofundada da cidade.

Nessa perspectiva, os bairros situados próximos a grandes corpos d'água evidenciam de forma ainda mais acentuada essas tensões, especialmente em contextos de expansão urbana. O caso da Ribeira, segundo bairro da cidade de Natal, capital do Rio Grande do Norte, é emblemático. Reconhecida como bairro desde 1853, a Ribeira destacava-se por sua ampla área plana e pela proximidade com a foz do rio Salgado, atualmente denominado Potengi. No entanto, sua localização apresentava desafios significativos, sendo descrita como “ensopada pelas marés de enchente e julgada zona de uma ribeira”, além de contar com um grande alagado em sua parte central (Cascudo, 1968, p. 218, grifo do autor).

A partir da virada do século XIX para o XX, Natal, assim como outras capitais brasileiras, iniciou um lento processo de reestruturação física, marcado por uma modernização não sistematizada e fragmentada, na qual a reformulação do porto desempenhava um papel central. À medida que as obras portuárias avançavam, a Ribeira consolidava-se como o centro econômico da cidade, tornando-se urgente a resolução técnica de três problemas fundamentais: a modernização do porto e da entrada da barra, a conexão com a Cidade Alta, primeiro bairro e centro político-econômico de Natal, e o saneamento da área alagada em seu entorno.

Este artigo1 tem como objetivo compreender o papel das transformações físico-territoriais ocorridas no bairro da Ribeira entre o final do século XIX e o início do século XX, a partir da adoção de técnicas e tecnologias construtivas de intervenção espacial. Fundamentada nos pressupostos da História Ambiental Urbana, especialmente na análise das “interações entre as culturas humanas e a natureza ao longo do tempo e do espaço, considerando de que modo o meio ambiente influenciou o processo histórico e, reciprocamente, como os indivíduos reorganizaram e transformaram seu entorno por meio da tecnologia” (Paleo, 2008, p. 377), a investigação apoia-se na análise de periódicos da época, relatórios governamentais e bibliografia especializada. A seguir, aborda-se a organização da Ribeira e seu desenvolvimento dentro da lógica de estruturação do seu porto.

Ribeira, um bairro e seu porto

Os três primeiros séculos de urbanização de Natal podem, em termos gerais, ser sintetizados na conhecida anedota que circulava desde meados do século XVIII: Natal? Não há tal.2 A cidade, segundo essa expressão, teria apenas o nome, como enfatizou Câmara Cascudo (1929 apud Arrais, 2006). Relatos do século XIX reforçam essa percepção, apontando a escassez de elementos urbanos que a caracterizassem efetivamente como uma cidade. O viajante inglês Henry Koster, ao visitar Natal em 1810, descreveu-a de forma crítica: “um estrangeiro que por acaso, venha a desembarcar nesse ponto, chegando nessa costa do Brasil, teria uma opinião desagradável do estado da população nesse País, porque, se lugares como esse são chamados cidades, como seriam as vilas e aldeias?” A aparência de aldeia era reforçada pela ausência de calçamento, com ruas tomadas por areia solta. Na parte baixa da cidade, a Ribeira, o rio dominava a paisagem, contrastando com o caráter rudimentar do local: “situada nas margens do rio e as casas ocupam as ribas meridionais e não há, entre elas e o rio, senão a largura da rua” (Koster, 2002, p. 158).

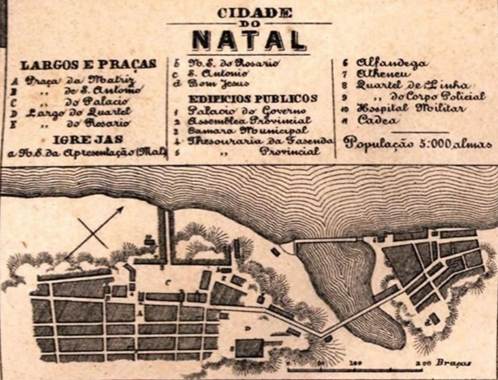

Setenta anos depois, a fisionomia urbana de Natal permanecia praticamente inalterada (Figura 1). Sua população não ultrapassava 12 mil habitantes, um número modesto em comparação com os 233.960 habitantes da província, o que correspondia a apenas 5,13% da população total do Rio Grande do Norte. Como consequência, o número de habitações também era reduzido, com moradias esparsas ao longo do perímetro urbano.3 Na análise da obra de Lindolpho Câmara, Veríssimo de Melo destacou a forte presença dos elementos naturais na paisagem da cidade e seu impacto sobre a população, que carecia de infraestrutura urbana básica: “os que aqui nascem, (...), em face da precariedade do meio, só tinham condições de ser pescadores, roceiros e soldados da polícia. O comércio era pobre. Não havia água encanada, nem esgoto, nem luz” (Melo, 2006, p. 11).

O primeiro passo para a inserção de Natal na economia mundial e, consequentemente, para seu próprio desenvolvimento socioeconômico, consistia na construção de um porto que melhor atendesse às exigências de integração da cidade tanto com seu interior quanto com outras localidades do território nacional. A localização mais adequada para sua implantação era o porto secundário da cidade, situado no bairro da Ribeira. Conforme o relato de Koster, em 1810, a região já abrigava diversos comerciantes, o que a qualificava como uma área com potencial para a consolidação de atividades comerciais. A perspectiva de estabelecer a Ribeira como “um bairro comercial, e que promete aumentar” (Junqueira, 1860, p. 10) tornou-se mais concreta a partir da transferência do Palácio do Governo para o bairro, em 1869, evento que impulsionou uma expansão física em direção àquela área.

Contudo, antes mesmo do início das obras para a construção do porto, fazia-se necessária a edificação de um cais apropriado, o chamado Cais do Salgado (Figura 2). As primeiras informações relativas aos serviços de melhoramento datam de 1860 e resultam de iniciativa do governo provincial, que lamentava a falta de um engenheiro capacitado para conduzir as intervenções (Junqueira, 1860). Na ausência deste profissional qualificado, a única medida efetivamente implementada consistiu na proibição de que embarcações despejassem seus lastros nas proximidades do ancoradouro, cabendo à Capitania dos Portos (criada em 09 de outubro de 1859) a fiscalização dessa prática. O próprio presidente da província chegou a determinar que os materiais de lastro fossem despejados no aterro da Ribeira, de modo a permitir, sobre essa base, a construção de edificações destinadas ao comércio (Junqueira, 1860).

Figura 1. Cidade do Natal, 1864. O alagado e a ladeira dividiam a cidade em dois núcleos citadinos distintos (Cidade Alta à esq. e a Ribeira à dir.). Igualmente, mostra o muro de proteção, construído a partir de 1860 para conter o avanço das águas em direção à campina da Ribeira. Almeida, 1868.

Figura 2. Cais da cidade do Natal, em 1904. Ao lado direito, vê-se a muralha de proteção erguida para conter o avanço das águas sobre a cidade. Bougard, 1904. Acervo do IHGRN.

Às vésperas do fim do século XIX, e enquanto as obras dos melhoramentos portuários não se iniciavam, Natal atravessava um processo de transição singular. Apesar das variadas (e pontuais) reformas urbanas iniciadas nesse período, a cidade ainda não possuía os atributos que a caracterizariam plenamente como um centro urbano consolidado.4 Como observou Henrique Castriciano (1993, p. 223), “esta [a capital] alargou-se, estendeu-se, porém os melhoramentos não alteraram a sua fisionomia de aldeia”. Algo similar já havia sido dita sobre Natal naquele momento:

modesta capital, dividida em dois pequenos bairros de ruas impossíveis, ou sem calçamento ou grosseiramente calçadas de pedra bruta, sem edifícios, sem jardins, com pequeno comércio e nenhuma indústria, [que] parecerá mais uma vila pacata de interior do que uma capital marítima. (Feitosa, 1899, p. 12)

Assim como Koster, Polycarpo Feitosa (1899, p. 9) recorreu à perspectiva do estrangeiro que, ao chegar a Natal pelo cais Pedro de Barros ou pela “arapuca da Alfândega”, buscasse os elementos típicos de uma cidade.5 Inicialmente, não encontraria a “vegetação luxuriante, a floresta esplêndida, sombria e intricada, cuja verdura incomparável e perpétua tenta seduzir [o estrangeiro]” (Feitosa, 1899 p. 9-10). Se a paisagem natural não fosse predominante, seria esperado que surgissem traços urbanos característicos. No entanto, o autor emprega ironia ao afirmar que “outra coisa que o estrangeiro não vê é a cidade” (Feitosa, 1899, p. 11). Com uma única frase, define Natal como uma “Metrópole Indígena”, voltada exclusivamente para o homem do interior, cuja presença se justificava pela busca por mantimentos, vestuário e notícias políticas. Em tom crítico e sarcástico, retoma o antigo trocadilho: “Não há tal” (Feitosa, 1899, p. 11).

Apesar dos esforços da administração pública para dotar Natal de melhorias e embelezamentos desde meados do século XIX, a cidade ainda enfrentava desafios significativos. Às vésperas do novo século, “ouve-se o apelo por parte dos reformadores para que afrontasse força imperiosa de uma natureza que se manifesta de diversas formas, barrando o progresso” (Arrais, 2006, p. 123). Embora as intervenções estatais frequentemente fossem limitadas pela escassez de recursos e pela ausência de um corpo técnico capacitado para executar as obras desejadas pela sociedade, reivindicações amplamente expressas nos jornais da época, o principal entrave ao desenvolvimento urbano era, sem dúvida, a própria natureza. Sua presença impunha obstáculos que não apenas retardavam os projetos de modernização, mas também evidenciavam as fragilidades estruturais da cidade. O acesso ao porto representava o principal entrave ao desenvolvimento da cidade, sendo, portanto, uma das primeiras frentes a ter serviços inicialmente executados.

As tão almejadas obras de infraestrutura portuária somente ganhariam efetividade com a instauração do regime republicano, especialmente a partir da criação, em 14 de março de 1894, da Comissão de Melhoramentos do Porto, sob a direção do engenheiro Adolpho da Costa Cunha Lima. Este acumulava, à época, a responsabilidade pela supervisão dos serviços de melhoramento dos portos de Natal, Paraíba, Pernambuco e Alagoas (Castriciano, 1905). As intervenções, no entanto, prolongaram-se por décadas, enfrentando sucessivos entraves relacionados à escassez de recursos financeiros e de equipamentos, à rotatividade de engenheiros responsáveis, às constantes interrupções e paralisações, bem como à complexidade técnica das obras, agravada pelas condições naturais adversas da área. A presença de fortes correntes marinhas, variações das marés, ventos intensos, assoreamentos frequentes e a necessidade de conhecimentos específicos de engenharia hidráulica tornavam os trabalhos especialmente desafiadores. Somente na década de 1930, durante o governo Vargas, com a barra do rio retificada e dragada, as margens consolidadas e os acessos devidamente desobstruídos, formalizou-se a criação do Porto de Natal, agora subordinado ao Departamento Nacional de Portos e Navegação, conforme estabelecido pelo Decreto n. 21.995, de outubro de 1932 (Brasil, 1932).6

Graças às obras de modernização e reestruturação do porto, o bairro da Ribeira passou por um processo de reconfiguração urbana, deixando de ser um porto secundário para consolidar-se como o principal centro econômico da capital. A área passou a concentrar diversos e importantes estabelecimentos comerciais, majoritariamente voltados para as atividades de exportação e importação de gêneros alimentícios. Sua relevância econômica cresceu à medida que avançavam os serviços da Comissão de Melhoramentos do Porto. Mesmo a transferência da sede do governo provincial, em 1902, para a Cidade Alta, não implicou a perda de sua centralidade, como demonstra artigo publicado à época sobre a petição dos comerciantes de Natal pela mudança da sede dos correios:

Sabemos que o comércio desta capital telegrafou para a capital federal (...) solicitando a mudança do correio geral deste Estado do bairro da Cidade Alta para o bairro da Ribeira.

Em todas as cidades de grande movimento, coloca-se o edifício central do correio o mais próximo possível do porto e dos pontos em que mais se concentra a atividade comercial.

Aqui são patentes os inconvenientes do correio da Cidade Alta, não só pela maior condução de malas, como pela demora nas transações comerciais. (A República, 1902, p. 1)

Contudo, as obras portuárias, em si mesmas, não solucionavam os entraves à circulação de pessoas e mercadorias, elemento fundamental para o dinamismo econômico pretendido pelas elites locais. O projeto de modernização incluía, portanto, outras intervenções urbanas que visavam integrar uma cidade ainda marcada por fragmentações espaciais, separada por dois obstáculos naturais significativos: um elevado íngreme e uma zona alagadiça, cujas águas estagnadas e inundações recorrentes acarretavam diversos problemas sanitários e logísticos. Assim, paralelamente aos serviços de dragagem e fixação das dunas, duas outras obras tornaram-se prioritárias para os governantes: a ligação viária entre a Cidade Alta e a Ribeira e o aterro e o embelezamento da Praça Augusto Severo.

Entre ladeiras e alagados, uma praça

As intervenções portuárias, como visto, foram acompanhadas por outras transformações no espaço intraurbano de Natal, especialmente no início do século XX, quando se intensificaram uma série de reformas de apelo estético com o objetivo de modernizar a cidade, ou pelo menos em parte dela. Cumpre destacar que esse anseio pela modernidade não correspondia, necessariamente, aos interesses ou às necessidades da população em geral. Em proporções mais modestas, Natal reproduzia dinâmicas observadas em outras cidades brasileiras, cujos processos de modernização eram frequentemente conduzidos de forma impositiva e excludente. De modo geral, as iniciativas de remodelação urbana implicavam o afastamento das camadas populares das áreas consideradas centrais ou valorizadas, a partir de padrões urbanísticos e estéticos definidos pelas elites locais, em detrimento das demandas da maioria da população (Pesavento, 1995).

Criava-se, dessa forma, um espaço urbano específico e voltado para o usufruto das elites as quais moldariam a cidade a partir de um pensamento idealizado, tornando-a moderna, pronta para adentrar ao universo que consideravam como modelo de civilização. Logo, as intervenções urbanas não tinham um caráter totalizante, ou seja, nem todas as áreas da cidade sofreriam remodelações. Em outras palavras, nos locais de socialização das elites, percebe-se a criação de áreas “segregadas” dentro da cidade, uma vez que se remanejaria para as áreas periféricas aquilo que não deveria ser exposto, como a miséria da grande parcela da população e as atividades consideradas indesejadas como, por exemplo, o matadouro, o leprosário, entre outros. Com relação à Natal, as motivações por parte da Intendência e do Governo Provincial/Estadual em construir espaços públicos de uso coletivo na Ribeira se deram mais para atender aos grupos de maior poder aquisitivo do que à população de modo geral, embora todos os usufruíssem.

O crescimento urbano de Natal, a partir do século XIX, manifestava-se sobretudo por meio do desenvolvimento da Cidade Alta e da Ribeira, ainda que de forma dissociada e quase autônoma. A ausência de integração entre esses dois polos urbanos fomentava rivalidades locais, expressas em frequentes provocações entre os moradores da Cidade Alta, conhecidos como Xarias, e os residentes da Ribeira, denominados Canguleiros. Uma das principais causas dessa separação era o acentuado desnível topográfico que dividia a cidade, caracterizado por uma "ladeira íngreme, escorregando como sabão" (Cascudo, 1999, p. 149), a qual impunha significativos obstáculos à circulação cotidiana da população natalense.

Do projeto de transformar o acesso em um aprazível boulevard, formulado ainda em 1853 pelo então presidente da província Antonio Francisco Pereira Carvalho (1853), às primeiras obras de calçamento realizadas cerca de uma década depois, a antiga ladeira de origem colonial passou por um progressivo processo de requalificação, consolidando-se, no início do século XX, como um passeio público dotado de uma linha de bondes que integrava os bairros da Cidade Alta e da Ribeira (Figura 3). Em 1929, a gestão do então prefeito Omar O’Grady “venceu o barro, tirou as pedras e vestiu a ladeira com o calçamento que resiste ao tempo, água e esquecimento” com a via sendo definitivamente urbanizada (Cascudo, 1999, p. 149). Mais do que superar um obstáculo físico, a avenida simbolizou a superação da fragmentação urbana, promovendo a integração definitiva entre os dois bairros, que “misturaram-se, confundiram-se, uniformizaram-se”. O eminente historiador potiguar Câmara Cascudo (1999, p. 235) concluiu, enfático: “Xarias e Canguleiros morreram. Ficou o Natalense...”.

O processo de integração entre os bairros da Cidade Alta e da Ribeira revelou, também, uma preocupação mais ampla em dotar Natal de espaços aprazíveis voltados à convivência social. Contudo, até as primeiras décadas do século XX, a cidade dispunha de poucas opções voltadas ao lazer e à sociabilidade de sua população. Tal carência foi evidenciada na fala de Henrique Castriciano, que, ao comentar a comemoração do aniversário do Natal Club, em 1908, demonstrava-se inconformado com a apatia que caracterizava o ambiente urbano: “Em Natal, porém, é tão grande a falta de sociabilidade, vivemos de tal modo afastados uns dos outros que as associações como o ‘Natal Club’ devem merecer o carinho de todos, pelo bem que fazem, pela ação civilizadora que exercem” (Castriciano, 1993, p. 264).

A partir dessa declaração, evidencia-se a percepção de Castriciano quanto à necessidade de romper com um isolamento social quase deliberado. Sua crítica sugere a importância do estreitamento das relações sociais, como forma de combater o que denominava de “viver bisonho”, ou seja, a tendência à reclusão e ao apego à vida doméstica, marcada pela convivência restrita “entre os cochichos da vizinhança e a contemplação (sic) nirvânica das ruas desertas” (Castriciano, 1993, p. 264).

Figura 3. Avenida Junqueira Ayres, atualmente Câmara Cascudo, década de 1930. O calçamento definitivo concluído, com o alinhamento da avenida, passeio público e, em destaque, os meios coletivos de transporte e as árvores recém plantadas que emolduram a avenida. CD-ROM Natal de ontem e de hoje, s.d.

Para evitar esse “viver bisonho”, caberia ao poder público promover o convívio social por meio da criação de espaços públicos, especialmente em um momento em que o país passava a se inserir no cenário internacional. Essa visão é expressa por Lourenço Baeta Neves (1913), ao afirmar que, diante da chegada do industrialismo a um povo ainda sem o hábito de frequentar parques, caberia aos administradores espalhar conforto urbano, geralmente concentrado em espaços destinados apenas às festas públicas.

O ideal civilizador que orientava as ações de aformoseamento propostas pelas elites natalenses exigia a criação de praças arborizadas e equipadas; espaços, portanto, entendidos como “estructura urbana y entidad propia (...) en consonancia con el diseño de la ciudad” (Fadigas, 2009, p. 35). A sociedade desejava, conforme Raimundo Arrais (2009, p. 165), um “local de passeio e exibição burguesa”, onde o comportamento atestasse o grau de civilização. Entre os espaços livres existentes na cidade, a Praça da República7, na Ribeira, foi a primeira a receber atenção do poder público. A escolha foi estratégica: à medida que avançavam as obras no porto, o bairro se desenvolvia, e “as elites fixaram ali seus símbolos mais caros: o teatro e o jardim” (Arrais, 2009, p. 164).

Entretanto, para transformar a área, era necessário resolver o problema dos mais de 18 mil metros quadrados de águas estagnadas e de difícil transposição, local frequentemente descrito como “charco” ou “pântano”.8 Mais que uma preocupação estética, aspectos higienistas também eram centrais, influenciando diretamente as ações públicas. Como destaca Arrais (2009, p. 164): “Foi na construção de jardins nas praças da cidade que se deu fortemente essa convergência entre o zelo sanitarista e a busca pelo prazer estético”. Nesse sentido, o engenheiro Amorim do Valle (1867, p. 11) já justificava os motivos das primeiras propostas de intervenção: “as águas ali depositadas pelas chuvas ficam estagnadas, apodrecem na estação calmosa e podem tornar-se um foco de infecções e comprometer a saúde pública”.

No decorrer do século XIX, observa-se a crescente difusão do pensamento higienista no Brasil, encontrando adeptos entre os profissionais da medicina e das ciências naturais. Um dos marcos dessa influência foi o trabalho do médico José Francisco Xavies Singaud, Du climat et dês Maladies du Brésil (1844), que difundia os principais pressupostos da teoria miasmática. Com base em uma abordagem empírica, os médicos sanitaristas da época sustentavam que as condições de insalubridade derivavam, de forma geral:

na produção de miasmas nos pântanos; na não circulação de ventos puros em função da barreira física estabelecida pelas montanhas; na impermeabilidade do solo e no consequente acúmulo de águas pluviais; o sepultamento dentro das igrejas; no despejo de lixo e dejetos nas vias públicas e, ainda, na disposição das ruas no tecido urbano, em sua grande maioria, estreitas e contrárias ao sentido dos ventos dominantes. (Abreu, 1997, p. 40-41 apud Eduardo; Ferreira, 2006, p. 142)

Apesar da consciência acerca dos problemas sanitários oriundos de determinadas áreas urbanas, as ações governamentais direcionadas ao alagado, ao longo da segunda metade do século XIX, foram bastante limitadas. As intervenções empreendidas restringiram-se a ordens para o despejo dos lastros de embarcações na região, com o intuito de preparar o terreno para construções futuras, e à construção de uma muralha de proteção, discutido anteriormente. No entanto, tais medidas mostraram-se insuficientes, dado que os órgãos públicos mantinham constante preocupação com a recorrência das chamadas: “febres miasmáticas, que são endêmicas n’esta capital por causa de depósitos de águas estagnadas” (Antunes, 1883, p. 4).

Essa preocupação não se restringia aos órgãos técnicos, como a Inspetoria de Higiene, mas era igualmente manifestada pela imprensa local, que cobrava providências urgentes do poder público para a resolução do problema e, paralelamente, reivindicava a criação de espaços públicos de lazer. Um artigo publicado em “O Nortista” ilustra com clareza essa articulação entre higiene, estética e meio físico da campina da Ribeira, ao sugerir intervenções na Praça da República. Destacava-se a localização estratégica da área (em frente à Estação Central da estrada de ferro, às residências de autoridades políticas e próxima ao porto) e sua aptidão para se tornar um espaço de recreação, desde que fossem realizados os serviços de aterro e arborização considerados uma necessidade inadiável:

Em frente à Estação central da estrada de ferro de Natal à Nova Cruz; às casas do atual governador do Estado dr. Pedro Velho, e do governador eleito dr. Chaves Filho; próxima ao porto do desembarque, –e no ponto principal que liga os dois bairros desta capital– a Praça da República –cercada por outros edifícios importantes e pela encosta dos morros que formão uma perspectiva agradável– parece destinada para servir de um centro de recreio, se nela se fizessem os necessários serviços de aterro e arborização, o que se impõem como uma necessidade publica urgentíssima. (A Praça..., 1895, p. 2)

No artigo observa-se, primeiramente, a importância que a Ribeira passou a assumir a partir do momento em que os principais representantes da política potiguar passaram a residir no bairro, muito provavelmente em função do desenvolvimento econômico advindo das obras do porto, em detrimento do já consolidado bairro da Cidade Alta, tradicional reduto das elites locais. Em segundo lugar, o articulista apontava a praça como elemento fundamental de ligação entre os dois bairros e retomava a valorização do elemento natural como atrativo pitoresco, nos moldes da proposição feita por Antonio Francisco Pereira de Carvalho em 1853. Outro exemplo, agora de 1892 e com uma forte dose de ironia, destacava quem eram os únicos a usufruir das belezas naturais do local e, por isso, a necessidade de uma intervenção imediata:

A Praça da Republica como esta tem a beleza natural primitiva de todas as planícies ornadas de vegetação e rodeadas de reminiscências pitorescas; mas o trabalho humano e a arte podem transformar aquele pátio de fazenda onde se refestelam os suínos e pastam numa placidez paradisíaca as bucólicas famílias de jumentos, num logradouro público de primeira orden. (A Capital III, 1892, p. 2, grifos do autor)

Mesmo diante do reconhecimento do potencial da campina como local de recreio, sobretudo para as elites, nada havia sido feito até então, principalmente em relação aos problemas de ordem sanitária:

No entanto, pesa-nos dizei-o: a Praça da República é atualmente um charco, um pântano, um receptáculo de águas pútridas que ali vão ter de diferentes pontos da cidade, sem um escoadouro, a não ser uma mal aberta levada, que deixou montões de terra nas ruas, dificultando mesmo o trânsito público. (A Praça..., 1895, p. 2)

As ações reclamadas pelo periódico orientavam-se por uma perspectiva empírica. A solução, segundo o articulista d’O Nortista, consistiria no aterro e no aplainamento do terreno, sem preocupações com a preservação ambiental ou com os impactos de uma intervenção dessa magnitude:

Aterre-se aquele pântano, que é também prejudicial a salubridade publica; faça-se ali, se não os grandes embelezamentos a que se presta a Praça da Republica, –ao menos torne-se aquele largo o vasto terreno capaz de transitar-se– arborizado, onde à fresca sombra de palmeiras e outros naturais do Brazil, possam ali os estrangeiros e nacionais encontrar abrigo aos ardores do sol, nesse trânsito fatigante entre a Ribeira e a cidade alta. (A Praça..., 1895, p. 2)

Em outras palavras, como registrado no outro artigo:

(...) faça-se ali qualquer coisa, mas faça-se logo. O que está não abona a nossa civilização; quem quer que chegue a esta cidade há de estranhar a nossa falta de gosto, conservando desaproveitado alagado de chuva e da maré, servindo de pasto de animais (contra as posturas da Intendência) e escriturado por várias companhias líricas de cururus e caçotes um dos mais belos trechos da cidade. (A Capital III, 1892, p. 2)

Cientes da inoperância da Intendência, seja por limitações técnicas ou financeiras, O Nortista (1895) sugeria a entrega das obras à empresa ferroviária Great Western. A justificativa era que, além de possuir uma estação próxima, a companhia resolveria simultaneamente outro obstáculo técnico, eliminando a “cordilheira de morros que obstruem o próprio leito da estrada em caminho de Pitymbú”, podendo utilizar o material proveniente dessa remoção como aterro da praça. Essa solução, de forte cunho prático, não se restringia ao simples despejo de areia e entulho. Um ano mais tarde, o médico e então governador Pedro Velho de Albuquerque Maranhão (1896) esclarecia que a origem do problema se relacionava ao desnível da área (mais baixa em relação à barra do rio) e à ausência de um sistema eficaz de drenagem, o que fazia com que as águas estagnadas se transformassem em “foco de infecção”.

Há indícios de que esse sistema de escoamento já existia anteriormente, como parte das obras de contenção realizadas desde a década de 1860. Segundo o relatório do Inspetor de Higiene interino, Segundo Wanderley, entre os quatro melhoramentos urgentes e indispensáveis à cidade encontrava-se o aumento da capacidade de um aqueduto que conduziria as águas até o rio Potengi. O inspetor esclareceu que:

essas águas não encontrando pronto e rápido escoamento tornam, por sua estagnação, um pântano que se torna tanto mais nocivo logo que se misturarem com o salgado, dando assim lugar ao desenvolvimento da malária a quem todos os anos pagamos uma dolorosa contribuição, um funesto tributo. (Wanderley, 1896, p. 2-3)

A ineficiência das medidas paliativas adotadas pelo poder público refletia a ausência de profissionais com formação técnica adequada. A situação era agravada pela falta de consciência sanitária de parte da população natalense. Como tentativa de impedir que as águas oriundas das chuvas alimentassem o charco, escavaram-se valas comuns nas ruas não calçadas, como relata matéria do jornal A República: “uma que dava para a rua Silva Jardim a outra que vinha sair encostada as obras do teatro (Pantano, 1901, p. 1)”. Contudo,

como aqui nesta terra não se costuma respeitar o governo municipal e ninguém se importa em prejudicar os outros, vários proprietários do pé do morro, trataram de entupir as valas, sem darem satisfação a pessoa alguma.

A consequência é as águas não poderem escoar e ficaram estagnadas, à nascente da Ribeira, tornando inabitáveis o largo do Bom Jesus, as ruas de S. Amaro e da Campina. (Pantano, 1901, p. 1)

Somente em 1900, o Poder Estadual iniciou um plano sistemático para enfrentar o problema. O governador Alberto Maranhão reconheceu que a única forma de embelezar a praça e, ao mesmo tempo, eliminar seu caráter insalubre, seria por meio de obras de drenagem e elevação do terreno. Para tanto, solicitou ao Congresso Legislativo uma verba de dez contos de réis, a ser repassada à Intendência Municipal. Embora os jornais e os relatórios oficiais pouco mencionem o andamento das obras, infere-se que os trabalhos de drenagem e aterro foram realizados de forma satisfatória durante o primeiro governo de Alberto Maranhão (1900-1904). Em sua mensagem final ao seu sucessor, Tavares de Lyra, o governador informou a contratação do arquiteto Herculano Ramos, responsável pelas obras do Teatro Carlos Gomes, para conduzir também o ajardinamento da praça, que seria, em suas palavras, uma “bela construção, cômoda e elegante (...) com uma boa praça pública, formosa e saneada” (Maranhão, 1904, p. 12).9

Conforme o contrato firmado entre Herculano Ramos e o governo, o arquiteto executaria o projeto por ele elaborado, cujo orçamento geral era de quarenta e cinco contos de réis. Todos os materiais empregados seriam de sua responsabilidade, exceto pela pedra e areia oriundas da dragagem do porto, que seriam disponibilizadas no cais da Alfândega pela Comissão de Melhoramentos (Lyra, 1905, p. 5). A mão de obra utilizada seria composta pelos retirantes das secas, e o prazo máximo para conclusão dos serviços era de um ano, ou seja, até 25 de dezembro de 1904.

Os recursos que garantiriam a execução da praça originaram-se do auxílio federal destinado a amenizar os efeitos da seca e a prestar ajuda aos flagelados. Tal fato gerou inúmeras acusações de desvio dessas verbas, principalmente por parte da oposição, como veiculado no Diário do Natal, de janeiro de 1904:

Para uma coisa tão pequena o governador não pode alegar falta de recursos para socorrer os míseros famintos, por que si há tanto dinheiro para as ricas obras do teatro e outras, não é uma migalha que se desvia para matar a fome desses miseráveis, que há de fazer falta a esses grandes que vivem engolfados no meio da fartura, sem olharem para as desgraças de seus gobernadores. (A Nossos..., 1904, p. 2)

A justificativa dada pelo governador Tavares de Lyra consistia na argumentação de que o emprego dos recursos federais, tanto no combate à seca quanto em obras de aformoseamento na capital, abriria frentes de trabalho para os retirantes que ali se encontravam. Ao ser questionado sobre a utilização do material adquirido pela Comissão Central de Socorros, alocado naquela área, Lyra (1905) igualmente respondeu com essa mesma lógica. O governador procurava, assim, solucionar, mesmo que temporariamente, o problema de uma massa de desocupados que afrontava a ordem pública, além de garantir os meios, humanos e materiais, para eliminar o charco há tanto tempo reclamado pela população. Ademais, ressaltava:

Em todo caso, o espaço desocupado ainda se apresenta como o melhor para um jardim, acrescendo que, construindo este, estaria conseguindo o aterro da área invadida pelas grandes marés e onde, as enxurradas provenientes das quedas das águas, em quadras invernosas, se formava um verdadeiro pântano, cuja extinção, como medida de higiene, era, insistentemente, reclamada pela população. (Lyra, 1905, p. 9)

A essas palavras, em um provável esforço de legitimar as ações do governador, somou-se o relato do Inspetor de Higiene que, além de aprovar o aterramento, reproduzia o ideal da união entre estética e higiene em oposição ao meio natural, visto como obstrutor:

Considero esta providência de grande proveito e de consequências muito lisonjeiras, qualquer que seja o ponto de vista que a nossa crítica procure atingir; porque, além de extinguir um foco pestilencial, proporciona um lugar de recreio e distrações que tanto recente a nossa capital e traz o aformoseamento da mesma praça em cuja área se acha colocado o teatro, aliando deste modo as conveniências sanitárias aos interesses sociais e às vantagens da Boa estética. (Relatorio..., 1905, p. 5)

O serviço de ajardinamento concluiu-se antes do término do prazo previsto em contrato, e a praça foi inaugurada em 15 de novembro de 1902 (Cascudo, 1999, p. 154). Até o presente momento, não foi possível localizar o projeto original; apenas a partir dos estudos elaborados pelos professores Paulo José Lisboa Nobre, Marizo Pereira e Isaías Ribeiro (Figura 4) é possível inferir o resultado, com base nos relatos de cronistas, cartões-postais e fotografias do período. Uma breve descrição encontra-se no artigo publicado n’A República, dois anos após a inauguração:

O jardim em frente ao Teatro lembra de perto o Baptista Campos, do Pará, sem a grandeza e o vigor tropical do belíssimo logradouro belenense.

Sem gradil, indica o estado de civilização do povo natalense; mas com as suas avenidas desprovidas de macadame ou cemento.

Além dessa falha, é para notar a abundância de catedés plantados, como em frente das igrejinhas da aldeia em dia festivo.

Alli o bom gosto a palmeira imperial para condizer com a araucária, de fronde (sic) coniça e manosa, que se apresenta exuberante. (A Cidade..., 1906, p. 1)

Segundo Cascudo (1999; 1977, p. 119), a tarefa empreendida por Herculano Ramos compara-se à realizada por Maurício de Nassau, uma vez que transplantou diversas árvores adultas e transformou o antigo charco em uma praça “com árvores esplêndidas, com repuxos, bancos, cabana rústica, pontes e um sapo de cimento que fazia meus assombros meninos” (Figura 5). Convém destacar que muitas dessas árvores foram doadas por dignitários da sociedade natalense, como, por exemplo, o Capitão Manuel Joaquim do Amorim Garcia e o Coronel Avelino Freire, que ofereceram, respectivamente, três oitizeiros e duas palmeiras imperiais, reforçando a ideia para quem se destinava aquela praça (Nesi, 2020). Posteriormente, calçou-se todo o contorno da praça com pedra, ao custo de 18:265$940 (Cascudo, 1999).

Um relato ainda mais detalhado encontra-se nas memórias de Lauro Pinto, reunidas no livro “Natal que eu vi”, que narra sua vida na cidade entre as décadas de 1920 e 1970. Em tom saudosista, Pinto (1971, p. 27) descreve a praça como “o mais belo e encantador jardim da Cidade, uma verdadeira obra-prima de arte e bom gosto”. No decorrer de sua narrativa, tece a seguinte recordação:

Era um grande éden que tomava toda a Praça Augusto Severo em forma circular, muitas árvores, canteiros floridos e bem tratados. O jardim era cortado de alamedas com o piso de pedrinhas, vários canais e pontes que a maré cheia causava deslumbramento. No meio dos canais algumas ilhotas com sapos artificiais. (...). Possuía o jardim um grande e belo coreto de madeira, montado com base de alvenaria (...). Havia mais outra grandiosidade: uma fonte ornamental de bronze, constante de uma bacia tendo no centro, em plano elevado, um índio estrangulando uma jiboia que jorrava água pela boca.

Porém, o deleite do natalense pelo jardim deu lugar a uma aparente antipatia pelas árvores. Passados pouco mais de quarenta anos, o local foi se transformando num “grosseiro arremedo” (Pinto, 1971, p. 27). Cascudo lamentava o descuido e a destruição da praça: “Herculano Ramos construiu o parque tropical Augusto Severo, tão pelado atualmente [1944] como um ovo”. Sobre as árvores que o arquiteto transplantou, afirmou: “resistiram e viveram anos até que o machado as vitimou” (Cascudo, 1974, p. 120). Por fim, o cronista foi enfático ao descrever o destino dado à praça:

Esse parque, maravilhoso de justiça urbanística, foi sendo pouco a pouco guerreado e acabou no que está [1946], praça banal entre praças banalíssimas. (...). Mutilado e sem função, é um lugar por onde se passa e nada sugere parar e descansar. (Cascudo, 1999, p. 154)

A dilapidação do espaço ainda se agravaria com a construção da antiga rodoviária, em 1963, que destruiu quase metade da praça, deixando-a praticamente irreconhecível nos dias atuais. Essa transformação da Praça Augusto Severo, de jardim-modelo a espaço mutilado, evidencia as tensões que atravessam os processos de urbanização em cidades como Natal. A substituição do parque por estruturas funcionais, como a rodoviária, revela uma mudança nas prioridades do planejamento urbano, que passou a privilegiar a circulação e o pragmatismo em detrimento da fruição, da estética e do convívio social. A trajetória da praça acompanha, assim, os caminhos de uma cidade que, ao longo do século XX, reformulou seus espaços públicos de modo a responder às exigências de modernização e crescimento, ainda que à custa da memória, do patrimônio paisagístico e do ideal de urbanidade que havia orientado sua criação.

Figura 4. Reconstituição da Praça Augusto Severo, elaborada a partir de descrições e de fotografias da década de 1910, por Paulo Nobre, Marizo Pereira e Isaías Ribeiro, com a disposição da estátua homônima (a.) e da fonte do índio com a jiboia (b.) e do coreto de madeira (c.). A aparente assimetria da disposição das árvores buscava sugerir uma paisagem pitoresca, porém artificial. Editado pelo autor com base em Nobre; Pereira; Ribeiro, 2008.

Figura 5. Praça Augusto Severo, década de 1920. A praça traduzia os valores de um “jardim eclético, entendido como aquele que ‘tem como característica básica o tratamento do espaço livre dentro de uma visão romântica e idílica (...) incorporando no seu ideário toda uma concepção pitoresca de mundo, típica da sociedade europeia do século XIX’” (Macedo, 1999, p. 17 apud Nobre; Pereira; Ribeiro, 2008b, p. 11). CD-ROM Natal de Ontem e de Hoje, s.d.

Considerações finais

As elites político-econômicas norte-rio-grandenses aspiravam inserir a cidade de Natal no novo contexto de modernização urbana que se disseminava globalmente ao final do século XIX e início do XX. Para tanto, fomentaram ações concretas e sistemáticas voltadas à remodelação do espaço urbano da capital. Contudo, o êxito dessas iniciativas esbarrava em inúmeros entraves, entre os quais se destacavam as dificuldades econômicas, agravadas pelo isolamento físico resultante das barreiras naturais que circundavam a cidade. Superar tais vicissitudes significava, para essas elites, não apenas romper com o insulamento geográfico, mas sobretudo afirmar Natal como parte integrante do circuito das cidades modernas, conectada às dinâmicas nacionais e internacionais.

Nesse contexto, a concentração de recursos financeiros, humanos e, posteriormente, técnicos no bairro da Ribeira respondia diretamente à estratégia de inserção de Natal no cenário comercial global. A localização do bairro, em proximidade com o mar e com um ancoradouro natural protegido pelo estuário do rio Potengi, conferia-lhe importância estratégica. Por esse motivo, a construção do porto antecedeu, inclusive, a implantação das estradas de ferro de penetração no território potiguar: a Estrada de Ferro Central e a Estrada de Mossoró a Souza, iniciadas apenas em 1904 e 1912, respectivamente (Rodrigues, 2003; Medeiros, 2018). Tal prioridade decorreu, em parte, da carência crônica de recursos para empreendimentos ferroviários e, por outro lado, da já consolidada rede de transporte marítimo, que, à época, constituía-se como o principal meio de circulação de mercadorias e pessoas, tanto no Brasil quanto no mundo.

A construção do porto consolidou-se, assim, como elemento catalisador de um conjunto mais amplo de transformações urbanas, desencadeando intervenções que se estenderiam por várias décadas. Tais mudanças incorporavam concepções higienistas, novos padrões de sociabilidade e uma crescente valorização da estética urbana. Em consonância com essa agenda modernizadora, o meio físico-natural passou a ser compreendido como obstáculo a ser superado. Nesse sentido, as elites políticas e intelectuais da cidade, com o respaldo da administração pública, identificaram três frentes prioritárias de atuação: a abertura e o aperfeiçoamento do porto, o aterro da área alagadiça na Ribeira e a efetivação da ligação física entre este bairro e a Cidade Alta.

Apesar da adoção de técnicas modernas e da incorporação de inovações materiais, esse processo enfrentou inúmeros desafios, que revelaram tanto os limites quanto os avanços na relação entre os habitantes da cidade e o meio ambiente. Em muitos momentos, essa relação assumiu contornos de confronto, no qual o domínio técnico, expressão da cultura material urbana, tornou-se decisivo. Foi por meio do recurso à técnica, ou seja, aos saberes e instrumentos da engenharia, da arquitetura e da administração, que se procurou impor uma nova racionalidade sobre a natureza, transformando-a em suporte do projeto urbano modernizador. Ao analisar a Ribeira sob essa perspectiva, revela-se um território emblemático das ambições e frustrações do projeto modernizador, no qual se cruzam práticas de governo, saberes técnicos, experiências cotidianas e os desafios de transformar o espaço urbano em cenário e instrumento de uma cidade desejada.

Notas

1 O presente artigo constitui uma versão condensada, revisada e atualizada de obra de minha autoria, intitulada “Ribeira, técnica versus natureza: transformações em prol de um ‘projeto’ de modernização (1860-1932)”, de 2014. A estrutura argumentativa central do texto original foi mantida, com revisões pontuais realizadas à luz de novas referências e abordagens interpretativas.

2 As fontes mais antigas conhecidas sugerem que o primeiro a realizar tal gracejo foi o bispo de Olinda, Dom João da Purificação, durante a visita ad limina à província em 1746. Entretanto, Luís da Câmara Cascudo (1968) aponta outro eclesiástico como o responsável pela citação. Segundo o historiador, o Frei Luís de Santa Tereza, também em 1746, havia pronunciado as seguintes palavras: “A civitate Natali, seu NON TALI, ut attenta ejus teneutate per jocum dictur” (Cidade do Natal, ou NÃO TAL, como em vista da sua pequenez). Cf. Marinho, F. F. (2006). O Rio Grande do Norte sob o olhar dos bispos de Olinda. Nordeste.

3 Não existem informações, até então, que forneçam dados sobre o número exato de residências. O relatório do Governador Joaquim Ferreira Chaves Filho (1896) informava à Assembleia Legislativa do Estado que a população natalense contava com aproximadamente 18.299 habitantes, dispersos em pouco mais de 1.332 km² de área urbana, em 1896.

4 Sobre as transformações urbanas que as elites natalenses, da Primeira República, empreenderam, ver Oliveira, G. P. (2000). De cidade a Cidade: o processo de modernização do Natal 1889/1913. EDUFRN.

5 Personagem fictício, pseudônimo de Antônio José de Melo e Souza, governador do estado em duas ocasiões: entre 1907 e 1908 e de 1920 a 1924. A obra Vida Potyguar, de sua autoria, foi escrita em 1899 e reeditada pelo Sebo Vermelho. Posteriormente, na década de 1910, o cais seria renomeado como “Cais Tavares de Lyra”.

6 Sobre o processo de melhoramento portuário, ver Simonini, Y. (2021). Sobre portos nordestinos: muralhas chinesas, ancoradouros soterrados e canais da discórdia, 1869-1934. Pimenta Cultural.

7 Até fins do século XIX, o local não possuía uma denominação oficial e era comumente chamada de “Campina da Ribeira” (Cascudo, 1999; Souza, 2008). Em 12 de março de 1892, a Assembleia Provincial aprovou uma resolução que a denominou de “Praça da República”, uma vez que “foi ali que na noite de 15 de Novembro Augusto Maranhão, a frente de um grupo de jovens republicanos ardentes e entusiastas, desfraldou a bandeira redentora, seguindo a percorrer as ruas da cidade surpresa e ignorante ainda do grande acontecimento, e apresentando-se no dia seguinte com aquele coletes rouges, que tanto escandalizaram os basbaques” (A Capital III, 1892, p. 2). Posteriormente, em decorrência da morte de Augusto Severo no episódio do acidente do balão “PAX”, o decreto promulgado pelo governador Tavares de Lira, em 14 de maio de 1902, mudou o seu nome para Praça Augusto Severo (Souza, 2008).

8 De acordo com Gabriel Lopes (2012), a definição de pântano, para fins do século XIX e início do XX, compreendia desde pequenas poças a grandes extensões de água em solo pouco permeável e que reunia sólidos orgânicos em decomposição. Segundo o autor, o primeiro estudo mais detalhado sobre a questão dos pântanos foi redigido pelo médico Gustavo Xavier da Silva Capanema, intitulado “Dos pântanos considerados como causa de moléstia”, tese publicada em 1870. Sem dúvida, a tese do dr. Capanema sofreu forte influência do tratado hipocrático “Dos ares, das águas e dos lugares”, escrito por volta de 480 a.C.

9 Herculano Ramos se formou na Academia Imperial de Belas Artes em 1875 e complementou seus estudos como engenheiro na Europa. A partir de 1876, empreendeu diversas obras arquitetônicas em Pernambuco, Rio de Janeiro e Pará. Permaneceu em Natal entre os anos de 1904 e 1914, no qual exerceu também o cargo de auxiliar técnico da Comissão de Melhoramentos do Porto do Natal (Cascudo, 1974). Assumiu a reforma do Teatro Carlos Gomes, em 1904, que se encontrava em construção desde 1898 e inaugurado em 25 de março de 1904, “ficando o edifício com todas as acomodações necessárias a um teatro moderno” (Castriciano, 1905, p. 33).

10 Os relatórios ministeriais e as falas e mensagens dos presidentes da província do Rio Grande –e após 1889, dos governadores do estado do Rio Grande do Norte– utilizados nesse artigo, estão disponibilizados em um acervo online da Universidade de Chicago, graças ao Latin American Microform Project (LAMP) do Center for Research Libraries (CRL). https://www.crl.edu/. Os jornais em circulação do período encontram-se na Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional. https://bndigital.bn.gov.br/hemeroteca-digital/.

Referências10

A Capital III (23 de novembro de 1892). O Caixeiro, p. 2.

A Cidade de Natal (27 de agosto de 1906). A República, p. 1.

A Nossos olhos (28 de janeiro de 1904). Diario do Natal, p. 2.

A Praça da Republica (1 de setembro de 1895). O Nortista, p. 2.

A República (25 de novembro de 1902), p. 1.

Almeida, C. M. (1868) Atlas do Império do Brazil: comprehendendo as respectivas divisões administrativas, ecclesiasticas, eleitoraes e judiciárias. Dedicado a sua Magestade o Imperador Senhor D. Pedro II, destinado a Instrucção Publica no Império com especialidade a dos alumnos do Imperial Collegio de Pedro II. Typographia do Instituto Philomatico.

Antunes, J. P. (1883). Annexo n.2. In F. G. C. Barreto. Falla com que o excellentissimo senhor dr. presidente da província abrio em 9 de fevereiro de 1883 a segunda sessão ordinaria da Assembleia Legislativa Provincial do Rio Grande do Norte (pp.1-4). Typ. Manoel Figueiroa & Filhos.

Arrais, R. (2006). Da natureza a técnica: a capital do Rio Grande do Norte no início do século XX. In A. Ferreira; G. Dantas (Org.). Surge et Ambula: A construção de uma cidade moderna, Natal (1890-1940) (pp. 121-136). EDUFRN

Arrais, R. (2009). O mundo avança! Os caminhos do progresso na cidade de Natal no início do século XX. In A. C. Bueno (Org.), Revisitando a História do Rio Grande do Norte (pp.159-193). EDUFRN.

Arrais, R.; Andrade, A.; Marinho, M. (2008). O corpo e a alma da cidade: Natal entre 1900 e 1930. EDUFRN.

Brasil (1932). Poder Executivo. Decreto 21.995 de 21 de outubro de 1932. Dispõe sobre a administração e a exploração do porto de Natal, no Estado do Rio Grande do Norte, e dá outras providências. Coleção de Leis do Brasil. Imprensa Nacional. https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto-21995-21-outubro-1932-525084-norma-pe.html.

Carvalho, A. F. P. (1853). Falla dirigida á Assembléa Legislativa Provincial do Rio Grande do Norte na sessão ordinaria que teve lugar no dia 17 de fevereiro do anno de 1853. Typ. de M.F. de Faria.

Cascudo, L. C. (1999). História da Cidade de Natal. IHGRN. (Obra original publicada em 1947).

Cascudo, L. C. (1977). O livro das velhas figuras: pesquisas e lembranças na história do Rio Grande do Norte. v.3. IHGRN.

Cascudo, L. C. (1968). Nomes da terra: história, geografia e toponímia do Rio Grande do Norte. Fundação José Augusto.

Castriciano, H. (1993). Seleta: textos e poesia. In J. G. Albuquerque (Org), Escola Doméstica. (Obra original publicada em 1903).

Castriciano, H. (1905). Relatório do Secretário de Governo. In A. Maranhão. Mensagem apresentada pelo governador ao passar o governo do estado ao Dr. Augusto Tavares de Lyra no dia 25 de Março de 1904 (pp. 22-26). Typ. A República.

Chaves Filho, J. F. (1896). Mensagem dirigida pelo governador ao Congresso Legislativo do Estado do Rio Grande do Norte ao abrir-se a 2ª sessão ordinaria da 2ª legislatura em 15 de julho de 1896, acompanhada do relatório da Secretaria e annexos. A Republica.

Eduardo, A. R. B; Ferreira, A. L. (2006). As topografias médicas no Brasil do início do século XX: Aportes históricos ao estudo da relação meio ambiente e sociedade (O caso de Natal-RN). In Ferreira, A. L.; Dantas, G. (Org.), Surge et Ambula: A construção de uma cidade moderna (Natal, 1890-1940) (pp. 137-154). EDFURN.

Fadigas, L. (2009). La estructura verde en el proceso de planificación urbana. Ciudades, (12), 33-47.

Feitosa, P. (1899). Vida Potyguar. Sebo Vermelho.

Junqueira, J. J. O. (1860). Relatório com que abrio a sessão da Assemblea Legislativa Provincial do Rio Grande do Norte em 1860. Typ. M. F. Faria.

Koster, H. (2002). Viagens ao Nordeste do Brasil. (11 ed.). Massangana. (Obra original publicada em 1816).

Lopes, G. (2018). Natal: Pântanos, miasmas e micróbios. Caravela Selo Cultural.

Lyra, A. T. (1905). Mensagem lida perante o Congresso Legislativo do Estado na abertura da primeira sessão da quinta legislatura a 14 de julho de 1904 pelo governador acompanhada dos relatórios apresentados pelos chefes dos diversos ramos do serviço publico. Typ. A República.

Maranhão, A. (1904). Mensagem apresentada pelo governador Alberto Maranhão ao passar o governo do estado ao dr. Augusto Tavares de Lyra no dia 25 de março de 1904. A Republica.

Maranhão. P. V. A. (1896). Mensagem dirigida ao Congresso Legislativo do Rio Grande do Norte pelo dr. governador do estado ao abrir-se a 1º sessão ordinaria da 2ª legislatura em 14 de julho de 1895. A Republica.

Medeiros, G. L. P. (2018). A Construção do território das secas: as vias férreas de penetração. In A. L Ferreira.; G Dantas.; Y. Simonini, (Ed.), Contra as Secas: Técnica, natureza e território (pp.142-188). Letra Capital.

Melo, V. (2006). Natal há 100 anos passados. Sebo Vermelho.

Nesi, J. F. L (2020). Caminhos de Natal. (2 ed). IPHAN.

Neves, L. B. [1913]. Hygiene das cidades. Imprensa Official.

Nobre, P. J. L; Pereira, M. V.; Ribeiro, I. S. (2008). Um Jardim Esquecido na Ribeira do Natal. In 3 Arquimemória: sobre a preservação do patrimônio edificado (pp.1-15). Salvador.

Paleo, U. F. (2008). Environmental History. In S. G Philander (Ed.), Encyclopedia of Global Warming and Climate Change. SAGE Publications. https://us.sagepub.com/en-us/nam/encyclopedia-of-global-warming-and-climate-change-second-edition/book235700.

Pantano. (26 de abril de 1901). A Republica, p.1.

Pesavento, S. J. (1995). Muito além do espaço: por uma história cultural do espaço. Estudos Históricos, 8(16), 279-290.

Pinto, L. (1917). Natal que eu vi. Imprensa Universitária.

Relatorio do dr. Inspector de Hygiene Publica apresentado ao exm. Sr. dr. governador do estado (1905). In: Lyra, A. T. Mensagem lida perante o Congresso Legislativo do Estado na abertura da primeira sessão da quinta legislatura a 14 de julho de 1904 pelo governador acompanhada dos relatórios apresentados pelos chefes dos diversos ramos do serviço publico. Typ. A República.

Rodrigues, W. N. (2003). Potengi: fluxos do Rio Salgado no Século XIX. Sebo Vermelho.

Simonini, Y. (2014) Ribeira, técnica versus natureza: transformações em prol de um “projeto” de modernização (1860-1932). EDUFRN.

Souza, I. (2008). A República Velha no Rio Grande do Norte. EDUFRN.

Valle, E. A. (1867). Relatório de trabalho de obras públicas. In L. B Silva, Relatorio apresentado a Assemblea Legislativa do Rio Grande do Norte na sessão ordinária do anno de 1863 pelo presidente da província (pp.1-11). Typ. do Dous de Dezembro.

Wanderley, M. S (1896). Inspectoria de Hygiene do Estado do Rio Grande do Norte – Anexo. In J. F. Chaves Filho, Mensagem dirigida pelo governador ao Congresso Legislativo do Estado do Rio Grande do Norte ao abrir-se a 2ª sessão ordinaria da 2ª legislatura em 15 de julho de 1896, acompanhada do relatório da Secretaria e annexos. A Republica.

Yuri Simonini

Historiador, pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e Doutor em História pela Universidade Federal de Minas Gerais. Professor do Centro Universitário do Rio Grande do Norte e do Programa de Pós-Graduação em História da UFRN/CERES. Grupo de Pesquisa História da Cidade, do Território e do Urbanismo (HCURb). Departamento de Arquitetura. Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Rua Prefeita - R. Pref Eliane Barros Cabral, 2000 - Tirol, Natal - RN/Brasil, 59014-545.

simonini@unirn.edu.br

https://orcid.org/0000-0002-2025-082X

Artículo de acceso abierto distribuido bajo una licencia Creative Commons Attribution (CC BY) http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/