Artículos REGISTROS, ISSN 2250-8112, Vol. 21 (1) enero-junio 2025: 127-149

Madrid: ciudad y río. Una historia desde sus riberas

Madrid: City and River. A History from its Riversides

Concepción Lopezosa Aparicio

Departamento de Historia del Arte, Facultad de Geografía e Historia. Universidad Complutense de Madrid, España.

Resumen

Este trabajo tiene como objetivo secuenciar el proceso de conformación de la ribera del Manzanares, desde finales del siglo XVI, momento en que el rio pasó a ser un elemento referencial de la ciudad, hasta el reciente proyecto Madrid Rio que transformó el frente occidental en un gran parque ribereño que, siguiendo la línea del antiguo cauce, permitió la recuperación de los valores de sociabilidad y medioambientales perdidos a lo largo del tiempo.

A través de una periodización de larga duración, se propone revisar las múltiples funciones, usos y representaciones de la ribera del Manzanares, desde su rol fundacional como límite defensivo, hasta su reciente reconversión paisajística. Este recorrido busca realizar aportes a una historia urbana de Madrid desde una lectura que entienda el borde ribereño no como un simple margen, sino como un prisma desde el cual se puede releer la ciudad en su conjunto y sus historias.

Palabras clave: Madrid, río Manzanares, ribera, urbanización

Abstract

This work aims to sequence the process of shaping the banks of the Manzanares River, from the late 16th century –when the river became a defining element of the city– up to the recent Madrid Río project, which transformed the western riverfront into a large riverside park. Following the line of the former riverbed, this project enabled the recovery of social and environmental values that had been lost over time.

Through a long-term periodization, the study seeks to revisit the multiple functions, uses, and representations of the Manzanares riverbank, from its foundational role as a defensive boundary to its recent landscape reconversion. This exploration aims to contribute to an urban history of Madrid through an approach that views the river’s edge not as a mere margin, but as a lens through which the city and its histories can be reinterpreted as a whole.

Keywords: Madrid, Manzanares river, urbanization, riverside, urbanization

Introducción

Los cambios y mutaciones que la ribera del Manzanares, a su paso por Madrid, fue experimentando desde mediados del siglo veinte, provocó la desafección de los madrileños con el rio, la pérdida de su esencia en el imaginario colectivo y el deterioro de sus valores medioambientales, todo ello como consecuencia de los planes de intervención sucedidos ajenos a cualquier medida de protección y conservación del cauce y su entorno.

No sería hasta los primeros años de la siguiente centuria cuando comenzaron a promoverse planes de recuperación vinculadas tanto a los deseos e intereses de las instituciones, como a las demandas que diferentes colectivos sociales llevaban reclamando desde hacía décadas, a fin de frenar el paulatino deterioro del cauce que había desaparecido del paisaje urbano, engullido por las vías rápidas en sus tramos norte y meridional y ciertamente corrompido en su tramo sur.

La relación entre Madrid y el río Manzanares ha sido históricamente secundaria y en muchos sentidos periférica, en comparación con otras ciudades europeas. A pesar de la proximidad geográfica entre el cauce y el casco histórico, su ribera ha ocupado un lugar marginal en la historiografía urbana, permaneciendo en los márgenes simbólicos y funcionales de la ciudad. Buena parte de los estudios sobre la evolución de Madrid han priorizado las transformaciones del núcleo consolidado, las dinámicas institucionales o los procesos de expansión. En este contexto, la ribera del Manzanares ha sido observada más como un elemento natural accesorio que como una pieza activa de la configuración urbana. Sin embargo, a partir de los años 90 del siglo XX, la historiografía comenzó a revisar esta aparente desconexión, situando al río como un elemento clave en la comprensión del crecimiento urbano, las prácticas sociales, las transformaciones ambientales y la construcción simbólica de la ciudad.

Sanz García (1990) revalorizó el análisis de la ribera desde una mirada panorámica combinando aspectos paisajísticos, patrimoniales y urbanísticos. En la misma línea, Moya González (1993) revisó la evolución de la relación entre el río y la ciudad, subrayando la progresiva pérdida de centralidad simbólica y funcional del cauce fluvial. Desde una perspectiva geográfica e histórica, López Gómez (1999) señaló la importancia del valle del Manzanares en la formación del núcleo medieval de la ciudad.

El proyecto urbanístico Madrid Río, emprendido en 2005 y finalizado en 2011, marcó un punto de inflexión en la relación entre la ciudad y su río. Este proceso de transformación generó una oleada de estudios desde la arquitectura, la ecología urbana y la historia contemporánea, que han sido fundamentales para articular nuevas formas de pensar la ciudad desde sus riberas (García Vázquez, 2013; Rego García, 2016; Martín Ramos, 2018; Santasusagna, 2019; Del Peral, 2023). Más específicamente desde el campo del urbanismo, se han analizado críticamente los procesos de canalización y recuperación del Manzanares. Estos trabajos han puesto en evidencia la complejidad del río como espacio de disputa entre funcionalidad infraestructural, valor ambiental y representación simbólica (Coca Leicher y Fernández Alonso, 2011). Más recientemente, Martín Blas (2024) y Rivera Lario (2023) han explorado las tensiones entre naturalización y monumentalización de la ribera en el marco de la transformación urbana contemporánea.

Por su parte, los enfoques más recientes han adoptado una mirada más crítica y multidisciplinar, vinculando el estudio del Manzanares a debates sobre sostenibilidad, justicia ambiental, memoria colectiva y patrimonio paisajístico. Así, historiadores, geógrafos, urbanistas y sociólogos han contribuido a reconstruir la historia del río como parte esencial del desarrollo y la identidad de Madrid (Codina, 2017; Colmenero, 2017; Díaz Orueta, 2015).

Este trabajo se inscribe en ese giro reciente de la historiografía urbana que busca descentralizar la mirada sobre la ciudad, explorando espacios liminales o considerados tradicionalmente “menores”. A través de una periodización de larga duración, se propone reconstruir las múltiples funciones, usos y representaciones de la ribera del Manzanares, desde su rol fundacional como límite defensivo, hasta su reciente reconversión paisajística. De este modo, se busca aportar a la historia urbana de Madrid una lectura que entienda el borde ribereño no como un simple margen, sino como un prisma desde el cual se puede releer la ciudad en su conjunto.

El rio Manzanares, afluente del Jarama y con una extensión total de noventa y dos kilómetros en su recorrido por la región, constituye un particular ejemplo de rio urbano a su paso por Madrid. Su modesto caudal no generó problemas de riadas o inundaciones, siendo apenas reseñables las crecientes de un rio no navegable. Las actuaciones en el entorno del cauce se activaron con el establecimiento de la corte en Madrid en 1561, al constituir el frente del río el acceso más directo a la residencia regia desde el exterior. Por ello la ribera resultó un espacio periódicamente intervenido con propuestas de adecentamiento de sus orillas, destacando la construcción de puentes tanto para favorecer la comunicación entre ambas márgenes, como para dignificar la entrada a la capital desde poniente, al constituir la ribera del Manzanares la primera imagen que ofrecía la ciudad.

Como otras tantas ciudades, Madrid cuenta con su río, siendo desde antiguo uno de los elementos referenciales de la población y de su imaginario colectivo. Atravesando la urbe por su frente occidental en un recorrido norte-sudoeste, este accidente natural resultó determinante en la fundación del primitivo asentamiento islámico surgido, en el siglo IX, en posición dominante sobre la ladera inmediata, como baluarte para la defensa de la franja media andalusí (Andreu, 2007). Con el tiempo, el cauce cambiaría su condición de frontera para convertirse en elemento de conexión entre la ciudad histórica y la extensión que, a finales del ochocientos, comenzó a definirse al otro lado del lecho (Pozo, 1983).

Frente a otros ríos urbanos, las cualidades del Manzanares respecto a su cauce y caudal generaron mordaces críticas por parte de las principales plumas del Siglo de Oro (López Serrano, 2001), chanzas que mantendrían literatos e historiadores, favoreciendo la conformación de una imagen característica, expresiva de las igualmente singulares formas de uso e integración en el entorno urbano.

Este “arroyo aprendiz de río”, como lo definiese el propio Quevedo (López Serrano, 2001, p. 5) insistiendo en la escasez de su corriente, “Más agua trae en un jarro cualquier cuartillo de vino de la taberna, que lleva con todo su argamandijo” (López Serrano, 2001, p. 5), veía mermado su caudal notablemente durante el periodo estival. Dicha circunstancia conformó otro de los rasgos del cauce, surcado durante el verano por una sucesión de islotes de arena que emergían a lo largo del curso, “en verano es un guiñapo, hecho pedazos y añicos, y con remiendos de arena, arroyuelo capuchino” (Sánchez, 1983, p. 134-135), que también condicionaron su uso.

1. El río y la colina como factor de asentamiento

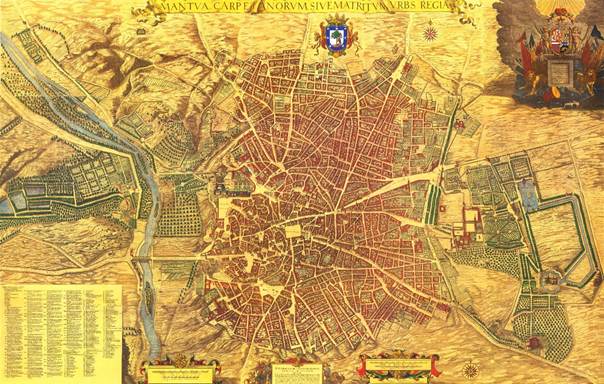

A pesar de referencias tan poco exaltadoras, el río madrileño, con sus singularidades, pronto se convertiría en una seña de identidad de la ciudad, elemento protagonista en las primeras cartografías de la villa. En los planos de De Witt y de Teixeira se define con claridad su recorrido, evidenciándose su condición limítrofe.

En ambos mapas se reproduce con detalle tanto el curso a su paso por la ciudad como los islotes referenciados por Quevedo, mostrando la naturaleza del río como un pretil de protección en relación con el Alcázar que, elevado sobre la cuenca, contaría a lo largo de los siglos con excelentes vistas sobre la vertiente, tal como recogiese Anton van de Wyngaerde en la perspectiva realizada hacia 1562 (Sánchez Rivera, 2020, p. 195). En este primer skyline de la ciudad, se recrea con pormenor el entorno de la ribera que pronto se convertiría en uno de los espacios más vivos de la urbe y una de las imágenes más difundidas a lo largo de los siglos.

El establecimiento de la corte en Madrid en 1561 a instancias de Felipe II, supuso el inicio del proceso de conformación urbano-arquitectónico de la ciudad (Alvar Ezquerra, 1989; Río Barredo, 2000), siendo especialmente destacada la relación que se estableció a partir de entonces entre la población y el rio.

Figura 1. Plano de la villa de Madrid, dibujado por Pedro de Teixeira en 1656.

Figura 2. La Villa de Madrid, corte de los Reyes Católicos. Antonio Mancelli, 1635. Biblioteca Nacional de España.

Figura 3. Anton van de Wyngaerde. Vista de Madrid. 1562, National-bibliothek de Viena.

Si hasta ese momento la entrada natural a Madrid se realizaba desde la ribera por constituir la vía más directa de acceso al Alcázar, el advenimiento de la capitalidad generó un notable cambio de guion. La presencia del rio suponía un freno para la extensión de la ciudad, al condicionar y entorpecer el crecimiento armónico y acompasado previsto en relación con las nuevas necesidades surgidas. Por ello enseguida se orientó la mirada hacia el camino de Alcalá, hacia los terrenos baldíos y de labor que constituían la periferia oriental (Lopezosa, 2005). Las nuevas exigencias protocolarias y fundamentalmente la necesidad de exhibir el poder regio en el espacio público, llevaron a establecer en 1570, coincidiendo con el enlace del monarca, la entrada oficial de la ciudad en el denominado Prado Viejo, una solución que permitiría de una parte, la definición de un amplio itinerario ceremonial para la manifestación pública de la autoridad regia, cuando las circunstancias ceremoniales lo requiriesen y de otra, asegurar el proceso de expansión de la ciudad en pleno proceso de desarrollo, como consecuencia de las responsabilidades derivadas de su nueva condición (Lopezosa, 2005).

Esta decisión supuso un cambio notable respecto a la consideración de la costanera a partir de entonces. Aunque desde un punto de vista práctico seguiría funcionando como un acceso prioritario a la Villa en tanto que camino directo a la residencia regia, durante la celebración de los actos institucionales, cedería el protagonismo al camino de Alcalá designado como entrada oficial a la corte, una realidad que condicionaría el proceso de expansión de la urbe en dirección este (Lopezosa, 2019).

Ello no fue óbice para que, entre los planes de desarrollo y planificación urbana promovidos desde la designación de la capitalidad, el entorno del Manzanares figurase entre los espacios de actuación prioritarios. La cercanía al Alcázar, así como el aumento del tráfico, peatonal y rodado en la zona derivado de la nueva condición, justificó las acciones de mejora, sucedidas sin interrupción desde entonces, siendo la construcción del puente de Segovia la obra que inauguró las intervenciones en el sector. La fábrica surgió de la necesidad de optimizar la comunicación tanto entre las márgenes del rio como entre el Alcázar y la Casa de Campo, dos espacios regios emplazados frente a frente en cada una de las orillas del rio. La fábrica, a cargo de los arquitectos responsables de las obras reales, Juan de Herrera y Gaspar de Vega, dio comienzo en 1574, quedando concluida en 1584. La popular puente segoviana se consolidó como una actuación de primer orden, siendo la primera pasadera de piedra construida en Madrid, de sólidos sillares de granito, nueve ojos y tajamares cónicos (Corella, 2004,; Pérez Aciego, 1986; Fernández Casado, 1974). La aparición del puente de Segovia transformó el semblante ribereño, contribuyendo a la monumentalización de la entrada a la corte desde el rio, en base a la solidez y precisión arquitectónica que se imprimió a la fábrica, cualidades propias de la arquitectura filipina garantes del periodo (Fernández, 2006). La estructura resultaría intervenida en diversas ocasiones durante los siglos siguientes, para asegurar unas condiciones óptimas a la estructura y mantener una imagen acorde a su condición y ubicación (Corella, 2004, 2016; Montero, 2007; Ortega, 2008).

Las dimensiones del puente respecto al cauce generaron del mismo modo que el caudal sarcásticas referencias, alusivas a la desproporción respecto al considerado raquítico cauce.

Laméntase Manzanares de tener tan gran puente, …Quítenme aquesta puente que me mata, / señores regidores de la Villa! (...) / Pues yo con la mitad estoy contento, / tráiganle sus mercedes otro río / que le sirva de huésped de aposento. (Gómez, 2022, p. 605)

2. La ribera como borde de una ciudad compacta

Las márgenes del rio, en su recorrido urbano norte-sur, estaban conformadas por huertas y terrenos de labor, mostrándose desde antiguo en foco de atracción para el desarrollo de actividades diversas. La escasa profundidad del cauce favoreció la presencia de pozas en las inmediaciones de los islotes de arena, lo que hizo al río especialmente provechoso para la práctica de uno de los oficios que, a manos de las mujeres, arraigó durante siglos en sus orillas. El rio se convirtió en un popular lavadero, de notable actividad y demanda. Con toda lógica, dicha labor se practicaba en las inmediaciones de los puentes de Segovia, de Toledo y del Rey, en los tramos medio y norte del cauce, por constituir los principales accesos a las orillas desde la ciudad. Con el paso del tiempo la actividad se fue oficializando, de tal forma que la labor en origen informal conviviría con la que comenzó a desarrollarse en los lavaderos que fueron surgiendo en diferentes tramos del curso. De gestión tanto pública como privada, dichas fábricas respondían a sencillas estructuras para albergar pilones de agua y almacenes para la ropa, ofreciendo unas condiciones más favorables para el desarrollo de un oficio ciertamente duro, que se mantendría ininterrumpido en el tiempo, generando una imagen identitaria a las orillas del rio ligada a la presencia de tendederos y ropas secando al sol (Salazar, 2022).

Figura 4. Lavaderos del Manzanares en las inmediaciones del Palacio Real, hacia 1800. Vista de Madrid desde el lado de Poniente, con los lavaderos de la ribera del Manzanares y el Palacio Real al fondo. Grabado del libro de Pedro de Répide Las calles de Madrid. ©Wikimedia Commons

Figura 5 Fernando Miranda. Inauguración del Asilo de las Lavanderas en 1872. La Ilustración Española y Americana.

La práctica ininterrumpida de esta actividad se mantuvo hasta bien avanzado el ochocientos. En 1872 la reina María Victoria, fundó en las inmediaciones de la puerta de San Vicente, frente a Palacio, el Asilo de las Lavanderas, como ejemplo de las instituciones asistenciales promovidas por la soberana, donde las mujeres podían dejar a sus hijos durante las largas jornadas de trabajo, y donde la población infantil recibía educación y unas condiciones más apropiadas, mientras las madres ejercían su actividad (Sarasúa, 2003).

Dicha institución se mantendría activa hasta la Guerra Civil, si bien la aparición del Canal de Isabel II en el siglo XIX y la llegada de agua a las casas había ido mermando paulatinamente el oficio. Este trabajo se alternó con el ejercido por los areneros, principalmente durante el ochocientos, quienes extraían materiales del fondo de la vertiente, para emplearlos en las construcciones que se llevaban a cabo en el interior de la ciudad. La producción hortícola en las vegas de la ribera definió otra de las labores presentes en las márgenes del rio.

Junto con el aprovechamiento del cauce, la propia naturaleza del sector resultó, desde finales del siglo XVI, un apreciable atractivo para los habitantes de una ciudad cada vez más poblada. En este sentido, el Manzanares se instituyó como uno de los ámbitos preferidos por los madrileños como área de sociabilidad y encuentro, convirtiéndose desde principios del siglo XVII, en una zona habitual de baño y asueto para la población, tal como reflejan los testimonios conservados, esclarecedores de este uso ejercido por todas las clases sociales.

Gran parte de la ciudad y sobre todo las mujeres, va a aquel río Manzanares, al puente Segoviano, y allí gentes del populacho, tanto hombres como mujeres, se lavan entremezclados con poco recato para el servicio del alma (...). Acostumbran la mayoría de las mujeres a acudir aquí esta noche y al amanecer, desgreñadas, adornando las carrozas y los caballos con vegetación y flores, que en definitiva parece una arcadia, el Siglo de Oro respecto de la libertad y de la poca vergüenza. Entre estas se ve también a gentiles damas que con el pretexto de creer que el fresco de aquella noche hará bellas sus cabelleras y se las mantendrá, descienden de sus carrozas y con el acompañamiento adecuado, despeinadas, caminan paseando y pavoneándose. (Simón Díaz, 1980, p. 191)

Figura 6. Anónimo. Baño en el Manzanares durante la fiesta de san Juan. Colección Abelló.

Figura 7. Francisco de Goya. La pradera de san Isidro. 1788. Museo Nacional del Prado. P000750.

En un proceso similar al ocurrido con los lavaderos, la costumbre del baño en el rio favoreció la aparición de Casas de Baños a orillas del cauce (Simón Palmer, 1975, p. 244). Una costumbre tan arraigada se mantuvo igualmente inalterable en el tiempo, si bien la forma de aprovechamiento del rio respecto a esta práctica de ocio se fue adaptando, como veremos, a fórmulas acordes a nuevas realidades.

La ribera del Manzanares cómo ámbito de recreo y sociabilidad, no se limitó al disfrute del baño y el paseo. Las orillas del rio fueron testigo de importantes concentraciones anuales de madrileños, reunidos en la costanera para celebrar algunas de las romerías más populares de la ciudad. La más destacada fue la conmemoración cada quince de mayo de la festividad de san Isidro, el santo titular de la Villa, cuya popularidad fue en alza desde su canonización en 1622 (Sanz, 2011; Mateo, 2022). La ermita del santo, fundada en 1528 con el respaldo regio, en las inmediaciones, favoreció el encuentro anual de romeros, donde lo religioso convivía con lo popular, tal como inmortalizase Francisco de Goya

El pintor representó con detalle el lugar como espacio vivencial, otorgando gran protagonismo al entorno ribereño a las faldas de una ciudad aún circunscrita al casco histórico. Esta no era la única ocasión para disfrutar de la ribera. La primavera generaba una notable actividad en la zona. Allí se encontraban el primer día del mes de mayo los madrileños para disfrutar de la romería de Santiago el menor, popularmente conocida como la de Santiago el Verde (Fiadino, 1999), de gran popularidad durante toda la Edad Moderna. La celebración tenía lugar en la isleta arbolada que se alzaba en el centro del rio, en las inmediaciones del puente de Segovia, un espacio conocido popularmente como el Soto (Vega, 1979; Fiadino, 2001). De este modo las vivencias en las márgenes quedaron plenamente consolidadas, fundadas tanto por las actividades cotidianas que allí se desarrollaban como durante la celebración de alguna de las principales festividades de la ciudad, generadoras de populares y jubilosos encuentros.

3. La ribera elegante y la ribera popular: paseo, sociabilidad, ocio.

El ennoblecimiento de la ribera con la conformación de nuevos paseos

El siglo XVIII resultó un periodo especialmente destacado en el proceso de conformación de la ribera del Manzanares. Entre 1716 y 1719 se determinó la urbanización del entorno, con la demarcación de un paseo arbolado paralelo al cauce, el Prado Nuevo, que funcionaría de forma similar al Paseo del Prado en el frente opuesto de la ciudad (García Folguera,1978; Lopezosa, 2018). Con la conformación de esta carrera arbolada se amortiguaba la idea del rio como barrera, pasando a funcionar como un elemento de conexión entre la ciudad y el cauce.

La planificación del nuevo paseo, adornado con bancos y fuentes, corrió a cargo del arquitecto Pedro de Ribera a instancia del Marqués de Vadillo, corregidor de la Villa, responsable de las obras públicas del periodo (Verdú, 1993). La concreción de tal iniciativa vino a refrendar la recuperación social y económica, así como la consolidación de la nueva dinastía (Lopezosa, 2018, p. 185). Del mismo modo la urbanización de la zona supuso un especial aporte al plan de ennoblecimiento de la cornisa de Madrid, con la incorporación de la naturaleza en la ciudad, base de la política urbana promovida por la Corona, y con ello la dignificación de uno de los escenarios vinculados a la imagen del poder. Con la demarcación del Prado Nuevo, a orillas del río, los límites de la ciudad quedaron definidos entre dos ejes naturales que habían de cubrir una doble función, escenario de vida cotidiana para el esparcimiento ciudadano a la vez que antesala de las residencias regias, el Alcázar y el Real Sitio del Buen Retiro respectivamente. El Prado Nuevo, como el resto de los paseos de Madrid, quedó sometido a un plan periódico de renovación y mejora permanente “por ser del agrado de la familia real acudir por las tardes a pasear por los referidos parajes” (Lopezosa, 2018, p. 193-194). La desaparición del Alcázar en 1734 y la construcción de la nueva residencia regia determinó una imagen absolutamente novedosa al skyline de la ciudad. El nuevo palacio Real, se convirtió en el referente del entorno urbano circundante, que continuó su proceso de ennoblecimiento tras las operaciones urbanísticas que, en la década de los treinta impulsó el Marqués de Vadillo y a cargo del arquitecto Pedro de Ribera, se emprendieron nuevamente en el sector.

La mejora de la comunicación entre las orillas del rio seguía figurando entre los objetivos prioritarios, sustituyéndose alguno de los puentes antiguos por estructuras de mayor solidez, que conjugaron lo funcional con lo ornamental. Una de las intervenciones más relevantes al respecto resultó la reconstrucción del puente de Toledo, en el tramo medio del rio. Construido mediando el seiscientos, desperfectos en su estructura requirieron trabajos de mantenimiento a lo largo del tiempo. Entre 1718 y 1732 Pedro de Ribera emprendió la construcción de una nueva fábrica a la que confirió un notable carácter ornamental, con la disposición de sendas hornacinas en el tramo central de la corredera para acoger a los santos patronos de la ciudad San Isidro y Santa María de la Cabeza.

Figura 8. Antonio Joli. Vista de Madrid desde el puente de Segovia. 1753.

La intervención en la ribera del Manzanares incluyó la construcción de la ermita de la Virgen del Puerto, entre 1716 y 1718, dando nombre al tramo de paseo inmediato, entre el puente de Segovia y el puente del rey frente al palacio Real (Verdú, 1983). La presencia de recintos religiosos como elementos conformadores de los nuevos paseos, se amplió con la construcción de la ermita de san Antonio de la Florida, en el tramo norte del paseo en 1732, un nuevo recinto religioso que favoreció la celebración de otra popular romería en el sector. Dicha fábrica fue sustituida a finales del setecientos por la actual (Antelo, 2008).

La dignificación del entorno del rio incluyó la compostura del puente de Segovia a cargo del propio Pedro de Ribera, una estructura que sería intervenida posteriormente por Ventura Rodríguez. La vista que Antonio Joli realizase hacia 1753, muestra la nueva imagen del frente del rio tras la consecución de los proyectos, recreando con detalle la concatenación de paseos a los pies de la nueva arquitectura regia, emblema del barroco clasicista y auténtico retrato de la dinastía borbónica (Sancho, 2004).

El anillo verde proyectado por los borbones como nuevo límite de la ciudad y alternativa a la cerca de los Austrias, se convirtió en la principal propuesta de intervención llevada a cabo, una reforma exterior dadas las dificultades para transformar internamente la ciudad (Martín Blas, 2024, p. 17; García Felguera, 1983; Lopezosa, 2018).

4. La artificialización de la ribera como efecto de la transformación de la ciudad

La evolución que fue experimentando la ciudad a lo largo del ochocientos se dejó sentir en el entorno del rio. La aparición de una línea de ferrocarril en el tramo norte de la ribera tendría un impacto considerable tanto en el inmediato paseo de la Florida, junto a la ermita, como en la totalidad de la vertiente. El primer efecto fue la aparición del denominado puente de los franceses, un viaducto ferroviario construido en 1860 para facilitar el paso del ferrocarril del Norte sobre el rio Manzanares. Esta moderna estructura respecto a los puentes históricos contrastaba notablemente por las particularidades que requería su uso, con el inmediato puente del Rey, construido a principios del ochocientos con una funcionalidad claramente diversa, como era mejorar nuevamente la comunicación entre el Palacio Real y la Casa de Campo (Marín, 2010). La actividad ferroviaria surgida en la zona generó otros efectos en la ribera tras la decisión de conectar la estación del Norte, emplazada en el curso alto del rio con la de Atocha situada en el tramo sur de la ciudad (Martín Blas, 2024, p. 25). El trayecto viario, denominado de cintura, se demarcó en la margen izquierda del rio, aprovechándose la vía ferroviaria para abastecer a la fábrica del gas establecida en el tramo medio del cauce, a medio camino de las estaciones del Norte y Atocha. La nueva realidad asociada a la línea del ferrocarril, así como la presencia fabril que comenzó a surgir en el sur de la ciudad, correspondiente con el tramo meridional del rio, supuso el inicio de la alteración de la fisonomía de la costanera en los tramos del meridión, una transformación vinculada claramente a la zonificación industrial que definiría tanto el sur del rio como el sur de la ciudad (Vicente, 2015).

Aunque la ribera del Manzanares quedó fuera del plan de ensanche ideado por Castro, dada la dificultad del río para planificar la ciudad por el frente occidental en base a los criterios de articulación concebidos para el noreste, no faltaron propuestas de intervención ideadas para el litoral. Los planes de mejora del frente occidental planteados en 1868 se circunscribían principalmente al tramo norte, contemplando la eliminación definitiva de los lavaderos en las inmediaciones de palacio, así como la creación de áreas verdes y jardines en la zona para atenuar el impacto de las vías del tren (Fernández de los Ríos, 1989).

Entretanto la actividad ferroviaria se había ido afianzando en el tramo sur del rio, así como el establecimiento de recintos fabriles en el entorno, una realidad que favoreció la aparición de poblamientos informales habitados en gran medida, por los obreros empleados en las fábricas surgidas en la zona del mediodía (Martín Blas, 2024, p. 27). Además de la particular fisonomía que se fue definiendo en los espacios inmediatos, la actividad desarrollada tuvo una repercusión directa en el rio, cuya contaminación de aguas fue una realidad a partir de entonces. Esta situación fue observada desde principios del siglo XX, señalándose la necesidad recuperar la salubridad del cauce (Martín Blas, 2024, p. 32). En 1906 se acometió la construcción de un gran albañal para las aguas residuales de Madrid, determinándose la conveniencia de canalizar el Manzanares a su paso por la ciudad (Martín Blas, 2024, pp. 31-32).

Al tiempo se fueron sucediendo nuevos proyectos de conexión entre las orillas, especialmente destacadas en el tramo norte del rio. Lo funcional y lo ornamental se combinaron en el puente de la Reina Victoria erigido en 1908, en las inmediaciones de la ermita de san Antonio de la Florida, siendo el primer ejemplo en el que se empleó el hormigón armado como material constructivo (Gallego Ramos, 1909, pp. 223-224). La diferente naturaleza de las intervenciones puestas en marcha en los diferentes tramos del rio, iban evidenciando los contrastes que se iban estableciendo en el curso del cauce, generando un sector norte más amable, frente al carácter más fabril de los tramos meridionales, generándose una clara zonificación de la ribera, similar a la que se iba produciendo en la propia ciudad.

La idea de encauzar el río, con el propósito de mejorar la salubridad del cauce conforme las tendencias higienistas imperantes, se retrasó hasta 1908. El propósito era abordar una limpieza integral del cauce y urbanizar el entorno con la construcción de lavaderos y casas de baños, a fin de eliminar definitivamente las actividades informales plenamente consolidadas en el sector, en definitiva, se trataba de recuperar la propuesta de urbanización de la ribera contemplada en el plan de Ensanche (Martín Blas, 2024).

La canalización del rio en toda su amplitud norte-sur emprendida 1910 corrió a cargo del ingeniero Eduardo Fungairiño, quien planteó la regularización y nivelación del caudal con el establecimiento de cincuenta presas dispuestas en diferentes tramos del rio para el control de sus aguas. Dichas estructuras alteraron la naturaleza del cauce y confirieron una nueva imagen al rio y a la ribera. El carácter ornamental que se otorgó a estos recursos puramente funcionales, así como a los colectores ventilación, proyectados como columnas jónicas, aportaron cierta magnificencia al litoral.

El proyecto integró la expropiación de terrenos inmediatos a las orillas para la demarcación de nuevos paseos con los que aportar un semblante natural al sector, principalmente a los tramos más al sur, y atenuar el carácter fabril que había ido consolidándose (Martín Blas, 2024, p. 35).

El encauzamiento del rio, materializado entre 1914 y 1925, conllevó una pérdida notable de las orillas del cauce, generándose una relación nueva entre la población y el entorno. La canalización coincidió con el inicio del crecimiento de la ciudad por su margen derecha. La relación de los nuevos distritos que comenzaban a definirse con el rio, fue ciertamente particular, ya que frente a la cercanía vivencial que tradicionalmente se había establecido con el cauce, la intervención generó una brecha entre la ciudad y la periferia occidental, una barrera de desconexión respecto a la ciudad histórica a pesar de su cercanía.

Con este primer plan de intervención en el Manzanares se evidenciaron aún más los contrastes que venían desde hacía tiempo manifestándose entre los tramos norte-sur de la ribera, si bien ahora resultaba una esclarecedora constatación de lo que estaba ocurriendo en la propia ciudad.

Mientras que, para los tramos norte y centro de la ribera, entre el puente de los franceses y el puente de Toledo, se procuró una imagen atentamente urbanizada, principalmente en el entorno del palacio real y aledaños, los sectores del mediodía resultaron las zonas más desfavorecidas debido a la actividad fabril cada vez más consolidada. La realidad industrial de tramo sur del rio se reforzó a partir de 1910 con el establecimiento del Matadero central de Madrid, en el denominado sotillo de Arganzuela, unos terrenos inmediatos al rio y al ferrocarril (Etxániz, 2006). Este complejo, concebido por el arquitecto municipal Luis García Bellido, se estructuró en base a una serie de pabellones independientes paralelos a la ribera, conforme las políticas higienistas y los modelos imperantes en Europa. Entre 1928-30 se conformó en las inmediaciones un conjunto habitacional, popularmente conocido como colonia Pico del Pañuelo, un modelo de casas baratas destinado a los operarios del matadero. Frente a esta realidad fabril y habitacional, el tramo norte de la ribera también se consolidó como un área residencial, tal como supuso la aparición de la colonia del Manzanares, entre la casa de Campo y el rio. En este caso, el modelo, concebido para los funcionarios del Estado, respondió al esquema de casa-jardín, una fórmula claramente diversa a las del tramo sur, que afianzó los contrastes entre las formas y modelos de ocupación habitacional de la Ribera del rio, así como la imagen de sus orillas construidas (Martín Blas, 2024, p. 41 y ss).

La canalización del rio cercenó su integración en el paisaje y la desconexión con la población, por lo que de inmediato surgieron propuestas para definir un anillo verde entorno al cauce (Martín Blas, 2024, p. 44 y ss) con el que ordenar las diversas formas de uso que se habían ido afianzando en cada uno de los tramos de la ribera, favorecer la comunicación entre las distintas zonas y recuperar el entorno del rio como espacio de ocio, cualidad que había quedado prácticamente anulada. No sería hasta el inicio de la década de los treinta del siglo XX, por iniciativa del gobierno de la República, cuando se retomó nuevamente el proyecto que había quedado sin concretar. Una de las primeras iniciativas fue la apertura pública de la Casa de Campo, lo que favorecería el reencuentro de la población con la costanera (del Corral, 1998). La recuperación de los valores vivenciales se apuntaló con la creación en el tramo central del cauce, de la Piscina de la Isla, la primera piscina pública que tuvo Madrid, concebida para el bienestar y ocio de la población en base a las corrientes higienistas imperantes. Obra del arquitecto Luis Gutiérrez Soto, se convirtió en un ejemplo de la arquitectura racionalista madrileña, emblema de progreso y modernidad, así como enseña de uno de los principales usos que el río había tenido desde antaño (Prieto, 2024). Notablemente dañada durante la guerra civil, la instalación se mantuvo activa hasta su desaparición en 1954.

Figura 9. Respiradero en la orilla del Manzanares.

Figura 10. Presas construidas durante la segunda canalización del rio.

Al tiempo que se recuperaba el río como ámbito de sociabilidad, el tramo sur se consolidaba definitivamente como espacio industrial y comercial tras el establecimiento del mercado central de frutas y verduras en 1935, en las inmediaciones del Matadero. Lo recreativo, lo residencial y la explotación de uso, constituyeron los principales valores de la ribera en la década de los treinta.

El entorno del rio, especialmente las inmediaciones del puente de los franceses, resultó seriamente dañado durante la Guerra Civil por constituir uno de los puntos álgidos en la defensa de Madrid (Cabañas Bravo, 2015). Tras la contienda se emprendió la ordenación de la ciudad conforme el plan Bidagor, que contemplaba entre las prioridades de actuación la recomposición de la cornisa de Madrid (Ramos, 2014). Retomando la idea del anillo verde, se planteaba de nuevo la definición de un paseo que conectase los barrios que ya definían los perfiles de ambas orillas, y con ello recuperar la fachada occidental del frente del rio, entendida como emblema del nuevo orden establecido. Si bien, dicha propuesta lejos de proponer la recuperación de los valores naturales, especialmente mermados, determinó una nueva canalización del cauce, con el propósito de reordenar sus márgenes y destinarlas a nuevos usos residenciales (Martín Blas, 2024, 61 y ss.).

La construcción de nuevas presas hacia 1940, concebidas conforme las características de la arquitectura historicista adoptada por el régimen, permitieron una nueva regulación y control del río, borrándose definitivamente, si algo quedaba, con la imagen de la ribera de épocas pretéritas (Martín Blas, 2024, 66 y ss.).

La expropiación de suelos y su venta con fines inmobiliarios comportó una nueva alteración de los perfiles del río y una reducción más que considerable de los espacios naturales del entorno. La mutación fue especialmente evidente tras la desaparición de la piscina de la Isla, seriamente dañada durante la contienda y otros complejos ya identitarios como el asilo de las lavanderas. Su derribo favoreció la urbanización de la inmediata glorieta de san Vicente y el reordenamiento de la zona en el entorno de la casa de Campo. A partir de la década de los cincuenta se inició el nuevo plan de edificación de las márgenes del rio, que se consolidaron a partir de entonces, como área residencial (Martín Blas, 2024, 74 y ss.). La naturaleza del sector como ámbito de sociabilidad claramente mermado, se recuperó tímidamente si bien ligada a nuevas formas de ocio. En 1964 se instaló, frente a la pradera de san Isidro, el Campo de futbol del Atlético de Madrid, una instalación deportiva que durante décadas convertiría puntualmente a la ribera en zona de encuentro y colectividad.

El proceso de transformación de la ribera del Manzanares resultaba imparable, llegando al cenit en la década de los setenta con la construcción del primer cinturón de circunvalación de la ciudad, la primera vía rápida emblema de la modernidad metropolitana (Martín Blas, 2024, 82 y ss.). Su demarcación entre 1970-79 supuso la disipación definitiva del cauce natural del rio, la expulsión del peatón de la ribera y la definición de una imagen completamente ajena a lo que hasta entonces había sido el frente de poniente. El río, oculto en gran medida debido a los sucesivos encauzamientos, quedó definitivamente velado entre los ramales de la autopista, una nueva y moderna barrera que eclipsó definitivamente el cauce, escindiendo la ciudad, a la luz de los puentes históricos, cuyas magnas estructuras pasaron a ordenar bajo sus ojos el tráfico rodado. La autopista urbana, siguiendo el curso del rio, constituyó la pérdida definitiva de los valores naturales y patrimoniales de la ribera del Manzanares.

Figura 11. Vista aérea entorno del rio Manzanares. Vía rápida M30 y Campo de futbol del Atlético de Madrid. © Wikimedia Commons.

5. La recuperación de la ribera: de los reclamos a las grandes obras

No sería hasta la década de los ochenta del siglo XX cuando comenzó a cuestionarse la agresión que suponían las vías rápidas en cualquier lugar del planeta, hasta entonces símbolos de la modernidad y del desarrollo incontrolado (Martín Blas, 2024, 86 y ss.). Los efectos en la ribera del Manzanares, con pérdidas irreparables favorecieron el paulatino surgimiento de los primeros planes de recuperación, orientados a mejorar la salubridad de las aguas, como primer paso para la recuperación del cauce (Martín Blas, 2024, 90 y ss.). Las intervenciones tardarían en llegar, si bien resultó fundamental el nacimiento de una conciencia de salvación medioambiental del rio y de sus valores históricos. (Martín Blas, 2024, 93 y ss.). Las actuaciones comenzaron con el paulatino desmantelamiento de la actividad ferroviaria aún presente en los tramos sur, ciertos planes de mejora en la glorieta de san Antonio de la Florida y un modesto ajardinamiento del entorno de los puentes de Segovia y Toledo, si bien la única solución para la recuperación de la costanera del Manzanares pasaría por el soterramiento de la autopista urbana, M30.

El enterramiento de las vías del tren, la eliminación de las fábricas de las márgenes sur del rio que habían ido perdiendo su función y la recalificación de los terrenos para uso residencial, favoreció a partir de 1989 la aparición del denominado pasillo verde, un barrio nuevo conformado entre el rio y los raíles del tren de cintura, en el tramo meridional la Ribera, que constituyó el primer paso en el plan de recuperación del litoral del Manzanares. (García y del Río Lafuente, 1995; Yanci, 2011).

El rescate de los valores perdidos del rio y sus orillas no llegaría hasta los primeros años del siglo XXI. En 2003 el ayuntamiento de Madrid impulsó una magna propuesta de transformación global de la ribera. El denominado Madrid Rio se planteó como un vasto proyecto fundamentado en la recuperación de aspectos naturales, históricos, medioambientales y antropológicos, a partir del soterramiento de la autopista urbana en toda la ramificación norte-sur, coincidente con el curso del rio a su paso por la ciudad. La peatonalización del litoral permitiría la conformación de una gran área verde para encuentro y disfrute de la ciudadanía, que favorecería la recuperación de un espacio cuyo deterioro había ido en aumento durante las últimas décadas.

La magnitud del proyecto contemplaba la incorporación de buena parte de los terrenos de las fábricas que habían ido quedando sin uso en la zona sur, así como los edificios del Matadero y mercado de frutas y verduras que desde 1996 estaban sin función al trasladarse las actividades de estos ámbitos al nuevo mercado central (Martín Blas, 109 y ss.). El complejo del matadero, por su configuración, resultaba especialmente adecuado para su incorporación al proyecto como un ámbito de creación contemporánea y fines culturales, al tiempo que su acondicionamiento favorecería la restructuración y urbanización de los espacios aledaños tales como la dehesa de Arganzuela y la zona entorno a Embajadores, ámbitos especialmente deteriorados. Dicha propuesta no suponía una novedad, sino más bien a adopción e inspiración en los planes internacionales que se habían ido concretando en diferentes ciudades europeas como Berlín o Londres, orientados a la recuperación de zonas portuarias y fabriles vinculadas a ríos y puertos, con la desafectación de industrias y otros equipamientos sin uso y su conversión por tejido residencial de alto nivel y la conformación de áreas verdes. Estas propuestas suponían a la postre la estimulación de zonas deprimidas, a partir de la recalificación de terrenos y resignificación de usos (Marshall, 2004; Avni, y Teschner, 2019; Giovinazzi y Moretti, 2009; de Alvarenga, 2019).

Respecto al tramo norte el proyecto contemplaba igualmente la reestructuración del espacio, con la conformación de la explanada del rey para lograr la conexión definitiva del rio con la casa de Campo y conseguir la urbanización de la zona frente al Palacio Real, un proyecto largamente perseguido desde épocas precedentes (Canosa Zamora y García Carballo, 2012).

El plan se resolvió a partir de un concurso internacional de ideas convocado por el Ayuntamiento de Madrid, recayendo en el grupo de arquitectos Burgos & Garrido Arquitectos, Porras & La Casta y Rubio & Álvarez-Sala y los paisajistas holandeses West, quienes concibieron la creación de una gran área verde peatonal de ciento veinte hectáreas, ideada como una concatenación de espacios naturales y patrimoniales a lo largo del cauce, que sirviera al tiempo como un elemento de conexión entre el centro de la ciudad y la periferia entorno al rio (Burgos, G. G. C., & Asociados, G. A., 2017).

El resultado, tras cinco años de intervención, fue la conformación de una extensísima zona verde peatonal en la ribera del Manzanares, reflejo de la recuperación tanto de los emblemas patrimoniales como de las nuevas formas de uso vinculadas a la sociabilidad de la población. Los puentes históricos, consolidados convivirían con los nuevos elementos de comunicación surgidos para comunicar las orillas, convertidos en los nuevos emblemas de la modernidad, generando nuevas visiones al frente del cauce y a la propia ciudad (Burgos, et al., 2011).

La nueva imagen conseguida se alternó con las iniciativas medioambientales orientadas a la recuperación de los valores naturales del rio. Desde 2015, y como respuesta a las demandas de Ecologistas en Acción, se reestructuraron las presas para liberar el cauce y devolver la genuina esencia al curso, que vio surgir las características islas y los ecosistemas perdidos.

Los perfiles de la ribera del Manzanares experimentarían nuevos cambios a partir de 2019 con el derribo del campo de futbol del Athletic, la construcción del Centro Comercial Madrid Rio en la margen derecha y varios hoteles en la zona. Las posibilidades edificatorias generadas en la extensa superficie surgida del derribo de la cancha convirtieron la ribera en una zona de la ciudad especialmente codiciada, favoreciendo nuevos procesos de gentrificación (Galiana Martín, 2022). Las últimas construcciones residenciales constatan la sorprendente revalorización de la costanera en toda su extensión norte-sur, constituyendo en la actualidad uno de los principales focos de atracción de la ciudad, tanto como ámbito residencial, como lugar de encuentro y sociabilidad para la ciudadanía, convertida de nuevo en un hito referencial para Madrid como lo fue desde su origen.

Figura 12. Madrid Rio por el frente del Matadero. ©AhoraMadrid.com

Figura 13. Vista aérea de parque lineal Madrid Rio. Portal web Ayuntamiento de Madrid.

Figura 14. Vista de Madrid Rio. Áreas peatonales.© Wikimedia Commons

Figura 15. Área residencial sobre los terrenos del Campo de Futbol del Atlético de Madrid. ABC.

Conclusiones

El río Manzanares, en su recorrido por la ciudad de Madrid, ha sido objeto de múltiples transformaciones a lo largo del tiempo. En este trabajo nos propusimos analizar estos cambios centrándonos en el papel desempeñado por sus riberas, desde una perspectiva de largo alcance. Tal como hemos expuesto, las orillas no solo han sufrido diversas modificaciones físicas, sino que también variaron en cuanto a su extensión y funciones. A medida que la ciudad crecía, el frente ribereño se fue urbanizando y expandiendo, tanto en longitud como en el uso de ambas márgenes. De este modo el río “junto a la ciudad” fue convirtiéndose en un río “dentro de una gran ciudad”.

A lo largo del texto, hemos planteado diferentes escalas temporales y espaciales para abordar las diversas facetas de una ribera en constante evolución. En este espacio coexistieron –a veces superpuestas, en ocasiones en tensión o incluso en sustitución– funciones y significados múltiples. El litoral vinculado a los servicios y recursos (lavaderos, extracción de arena, abastecimiento de agua) fue incorporando paulatinamente actividades y prácticas de sociabilidad asociadas al surgimiento de un espacio público. Esto a su vez, impulsó intervenciones de embellecimiento orientadas a conferir al entorno el decoro esperado, tal como se refleja en las representaciones iconográficas del área.

En síntesis, las riberas del Manzanares en Madrid pueden entenderse como una configuración dinámica y multifuncional, en tanto espacio de servicios y recursos, ámbito de sociabilidad, soporte para infraestructuras e instalaciones industriales, objeto sociotécnico en constante intervención, así como horizonte de aspiración ambiental en la planificación contemporánea.

En este recorrido se identificaron las principales mutaciones y debates que han guiado la transformación del entorno ribereño. Tempranamente, se trató de articular las orillas mediante las primeras obras de mejora, con la construcción del Puente de Segovia. La formalización del acceso a la ciudad-corte, no eliminó los usos tradicionales de la ribera. Junto a los incipientes paseos, las zonas destinadas a baños y celebraciones populares convivieron con las actividades como el lavado de ropa que, por su parte, se regularizó mediante la creación de establecimientos para ese fin. Mas adelante los primeros planes urbanísticos incorporaron el rio al tejido urbano a través de la construcción de caminos ribereños, redefiniendo al Manzanares no como una barrera, sino como un eje de integración territorial. Para la segunda mitad del siglo XIX, la expansión urbana, manifestada con la introducción del ferrocarril y la canalización del río, implicaron la subordinación de sus dinámicas naturales a las exigencias de modernización y salubridad, proceso de artificialización que culmino con las obras de canalización del siglo XX. En las últimas décadas, en consonancia con debates internacionales en torno a la regeneración de las riberas fluviales, se puso en marcha el plan Madrid Río, una intervención que combina paisajismo y refuncionalización de antiguos espacios productivos, y se consolida como un proyecto urbano estratégico para la inversión y la transformación del área.

Este prolongado proceso permite reconocer la complejidad y riqueza del vínculo entre el río y la ciudad en el espacio particular de sus riberas, así como la necesidad de abordarlo desde una perspectiva histórica y multidimensional. Las transformaciones más recientes surgen como respuesta a las alertas provocadas por problemas ambientales y urbanos, desarrollándose en un contexto de tensión entre, por un lado, el deseo de recuperar aspectos de un estado original o idealizado, y por otro, la persistencia de un modelo de ciudad concebida como mercancía.

Este artículo se inscribe en el Proyecto de Investigación I+D+i “Cultura escenográfica en el contexto de lo hispánico de la Edad Moderna: un enfoque holístico.” AE/10.13039/501100011033.

Referencias

Alvar Ezquerra, A. (1989). El nacimiento de una capital europea. Madrid entre 1561 y 1606. Ayuntamiento de Madrid, Turner.

Andreu, E. (2007). El Madrid medieval. Caesaraugusta, 78, 687-698.

Antelo, T. et al. (2008). San Antonio de la Florida y Goya: la restauración de los frescos. Turner.

Avni, N. y Teschner, N. (2019). Urban Waterfronts: Contemporary Streams of Planning Conflicts. Journal of Planning Literature, 34(4), 408-420. https://doi.org/10.1177/0885412219850891

Bernal, M. (2011). La pradera de san Isidro y la ermita del santo en el siglo XVIII. San Isidro y Madrid. Instituto de Estudios Madrileños.

Burgos, F., Garrido, G. y Porras-Isla, F. (2011). Madrid Río. Un proyecto de transformación urbana. Turner

Burgos, F., Garrido, G. y Porras-Isla, F. (2014). Paisajes en la ciudad: Madrid Río: geografía, infraestructura y espacio público. Turner.

Burgos, G. G. C., & Asociados, G. A. (2017). Madrid Río, o el retorno de la urbe a la geografía del Manzanares. Proyectos, Actuaciones y Experiencias | Revista pH Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, 91,100-117. www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3883

Cabañas Bravo, M., Murga Castro, I., Gaitán Salinas, C., Mateo Leivas, L., Haro García, N. D., y Moreno Martín, F. J. (2015). Escenarios de guerra: paseando por Madrid a través de su memoria. Ediciones Doce Calles.

Canosa Zamora E. y García Carballo, A. (2012). La construcción de la marca Madrid. Cuadernos Geográficos, 51, 195-221

Codina, A. N. (2017). New possibilities for tourism on the banks of the Manzanares River in Madrid. In Waterways and the Cultural Landscape (pp. 203-214). Routledge.

Colmenero, G. G. (2017). Madrid Río, o el retorno de la urbe a la geografía del Manzanares. PH: Boletín del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, 25, 91, 100-117.

Corella, P. (2016). Puentes históricos de Madrid: tipología y evolución. La Librería.

Corella, P. (2004). Dibujos para el puente de Segovia de los siglos XVII y XVIII. Anales del Instituto de Estudios Madrileños, 44, 237-248.

Dal Pozzo, C., Anselmi, A. y Minguito, A. (2004). El diario del viaje a España del cardenal Francesco Barberini. Doce Calles Ediciones.

De Alvarenga, A. L. (2019). Docklands: disputas intestinas na formação da paisagem urbana de Londres. GEOUSP Espaço e Tempo (Online), 23, 2, 342-360. DOI: https://doi.org/10.11606/issn.2179-0892.geousp.2019.157633

De Coca Leicher, J., y Fernández Alonso, F. (2011). La renovación del Manzanares: transformaciones y reciclajes urbanos / Renewal of Manzanares: urban transformations and recycling. Proyecto, Progreso, Arquitectura, 4, 88–105. https://doi.org/10.12795/ppa.2011.i4.06

Del Corral, I. P. S. D. (1998). La apertura al público de la Casa de Campo en 1931. Sus antecedentes, significado y problemática. Ciudad y Territorio Estudios Territoriales, 739-753.

Del Peral, L. R. M. (2022). La celebración de la festividad de san Isidro, patrón de Madrid, en la Pradera y otros lugares de la Villa. IV Centenario de la canonización de San Isidro Labrador (pp. 359-396). Instituto de Estudios Madrileños,

Del Peral, L. R. M. (2023). Historia del río Manzanares desde sus orígenes hasta la actualidad: esplendor, decadencia y recuperación: Madrid Río. Madrid histórico, 106, 59-69.

Díaz Orueta, F. (2015). Megaproyectos urbanos y modelo de ciudad: El ejemplo de Madrid Río. Cuaderno urbano, 19, 179-200. https://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S185336552015000400009&lng=es&tlng=es.

Etxániz, J. M. (2006). El Matadero Municipal de Madrid: la recuperación de la memoria. Ayuntamiento de Madrid.

Fernández Casado, C. (1952). Sobre el Puente de Toledo. Arte Español, 36, 63-65.

Fernández Casado, C. (1974). Madrid y el Manzanares: el río, la ciudad y sus puentes. Revista de Obras Públicas, 121, 3113, 601-612.

Fernández de los Ríos, Á. y Bonet Correa, A. (1989). El futuro Madrid.

Fernández Prieto, J. V. (2014). Un transatlántico en el Manzanares. La piscina de la Isla Paisaje en la ciudad. Madrid Rio. Proyecto Fin de Carrera / Trabajo Fin de Grado, E.T.S. Arquitectura (UPM). https://oa.upm.es/80701/

Fernández Troyano, L. (2006). La Puente Segoviana y la Puente Toledana. Revista Digital Del Cedex, 143, 41. https://ingenieriacivil.cedex.es/index.php/ingenieria-civil/article/view/2246

Fiadino, E. G. (1999). El juego festivo en Santiago el Verde de Lope de Vega.

Fiadino, E. G. (2001). El juego festivo en Santiago el Verde de Lope de Vega. En Christoph Strosetzki, Frankfurt a. M. (Eds.), Actas del V Congreso Internacional de la Asociación: Internacional Siglo de Oro (AISO) (pp. 575-582). Vervuert Verlagsgesellschaft. https://doi.org/10.31819/9783964564894-055

Galiana Martín, L. (2022). La operación Madrid Río y sus efectos en términos de selección sociodemográfica. Investigaciones Geográficas, 78, 215-238. https://doi.org/10.14198/INGEO.21122.

Gallego Ramos, E. (1909). El nuevo puente Reina Victoria, La Construcción Moderna, 11, 223-224.

García Felguera, M.S. (1978). Caminos y paseos en el Madrid de la Ilustración. La reforma exterior de la ciudad. Bellas Artes, 61, 57-64.

García, D. B. y del Río Lafuente, M. I. (1995). Las grandes operaciones de trasformación urbana: el Pasillo Verde ferroviario de Madrid. Ería, 37, 113-128.

Giordano, S., Salort, S. (2004). La legación de Francesco Barberini en España: unos retratos para el cardenal y un breve pontificio para Diego Velázquez, “clerico coniugato”. Archivo Español de Arte, 77, 306, 159-170.

Giovinazzi, O. y Moretti, M. (2009). Port cities and urban waterfront: Transformations and opportunities. TeMA-Journal of Land Use, Mobility and Environment, 2.

Gómez, J. (2022). El parnaso madrileño de Lope de Vega. Hipogrifo. Revista de literatura y cultura del Siglo de Oro, 10,1, 599-611.

Haverkamp-Begemann, E. (1969). The Spanish Views of Anton van den Wyngaerde. Master Drawings, 7(4), 375–450. http://www.jstor.org/stable/155298

Kagan, R. L. (1986). Ciudades del Siglo de Oro: las vistas españolas de Anton Van den Wyngaerde. El Viso.

López Gómez, A. (1999). Madrid. Estudios de Geografía Histórica. Real Academia de la Historia.

López Serrano, A. (2001). El río Manzanares en los escritores del Siglo de Oro. https://hdl.handle.net/10016/12559

Lopezosa Aparicio, C. (2005). El paseo del Prado de Madrid. Arquitectura y desarrollo urbano en los siglos XVII y XVIII. Fundación de apoyo a la Historia del Arte Hispánico.

Lopezosa Aparicio, C. (2018). Comodidad y orden público en Madrid en el siglo XVIII. El proceso de configuración del límite oriental de la ciudad. Confort y orden público en el Madrid del siglo XVIII. El proceso de fijación del límite oriental de la ciudad. URBANA Revista Eletrônica do Centro Interdisciplinar de Estudos sobre a Cidade, 10,1, 185-207. DOI: 10.20396/urbana. v10i1.8651822

Lopezosa Aparicio, C. Las entradas reales, escenarios performativos en el Madrid de los siglos XVI-XVII. (2019). En González-Román C. and Macartney H. (Eds.), Teatralidad y performatividad de las artes: El contexto hispánico en la Europa de los siglos XVI–XVIII, (pp. 241-254). Bulletin of Spanish Visual Studies, 3, Taylor & Francis.

Manzano, P. (2016). Momentos estelares del rio Manzanares. [Tesis de Máster. E.T.S. Arquitectura (UPM)]. https://oa.upm.es/43951/

Marín Perellón, F. J. (2010). Aguas arriba del puente de Segovia: puentes del Manzanares en el Distrito de Moncloa-Aravaca. Ilustración de Madrid, 17, 31-32.

Marshall, R. (2004). Waterfronts in post-industrial cities. Taylor & Francis.

Martí-Ciriquián, P. y García-Mayor, C. (2018). Frentes marítimo-fluviales en ciudades españolas: nuevos espacios urbanos. Bitácora Urbano Territorial, 28(3), 71-79.

Martín Blas, S. (2024). Infraestructura, Naturaleza Y Paisaje: Transformaciones Del Río Manzanares. Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

Martínez. A (2003). El entorno urbano del Palacio Real 1735-1885. [Tesis Doctoral], E.T.S. Arquitectura (UPM). https://doi.org/10.20868/UPM.thesis.56273.

Moleón Gavilanes, P. (1988). La arquitectura de Juan de Villanueva: el proceso del proyecto. Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid.

Moleón Gavilanes, P. (1993). Sobre Francisco Sabatini y Juan de Villanueva. Francisco Sabatini 1721-1979. La arquitectura como metáfora del poder. Electa.

Montero Vallejo, M. Contribuciones anteriores a la fábrica de Juan de Herrera: primeras noticias del puente de Segovia. Ilustración de Madrid, 4, 29-32.

Moya González, L. (1993). Relaciones del rio manzanares con la ciudad de Madrid a lo largo de la historia. En Dal Manzanares all'Oreto due realtà a confronto per un progetto di parco fluviale a Palermo (pp. 125-130). Accademia Nazionale di Scienze lettere e Arti, Palermo.

Navascués Palacio, P. (1969). Trazas de Gómez de Mora, Olmo, Ardemans, Ribera y otros arquitectos, para el Puente de Toledo de Madrid. Villa de Madrid, 26, 52-67.

Ortega Vidal, J., Martínez Díaz, Á. y Marín Perellón, F. J. (2008). Entre los puentes del Rey y de Segovia: secuencias gráficas del río Manzanares desde el siglo XVI al XX. Ayuntamiento de Madrid.

Pérez Aciego, J. y Quesada, J. A. (1986). El puente de Segovia. Arquitectura: Revista del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM), 258, 23-26.

Pozo Rivera, E. (1983). El crecimiento urbano en el inicio de la carretera de Extremadura: El barrio de la Puerta del Ángel. Anales de geografía de la Universidad Complutense, 197-214.

Prieto, J. V. F. (2024). Un Transatlántico en el Manzanares La Piscina de la Isla. Proyecto Fin de Carrera / Trabajo Fin de Grado, E.T.S. Arquitectura (UPM). https://oa.upm.es/80701/

Ramos, J. (2014). El Madrid del plan Bidagor. Madrid histórico, 50, 58-63.

Rego García, F. (2016). Madrid y su río. La ribera del Manzanares. Temporae Libros.

Río Barredo, M. J. (2000). Madrid, urbs regia: la capital ceremonial de la monarquía católica. Marcial Pons.

Rivera, C. Reconquistar la ciudad a través del Rio. El caso del Manzanares. Proyecto Fin de Carrera / Trabajo Fin de Grado, E.T.S. Arquitectura (UPM). https://oa.upm.es/72576/

Salazar de Lara, M. (2022). Habitantes de la ribera: un siglo de lavanderas en Madrid. Archivo digital UPM.

Sánchez, A. (1983). Vejamen humorístico del Manzanares en el "Parnaso" de Quevedo. En Manojuelo de estudios literarios ofrecidos a José Manuel Blecua Teijeiro por los profesores de enseñanza Media (pp. 127-142). Ministerio de Educación Cultura y Deporte.

Sánchez Rivera, J. Á. (2020). Imágenes de Madrid durante el Siglo de Oro: pintura y literatura como huellas del palimpsesto urbano. Hipógrifo. Revista de literatura y cultura del Siglo de Oro, 8 (2), 193-213. https://doi.org/10.13035/H.2020.08.02.13

Sancho, J. L. (2004). Palacio Real de Madrid. Patrimonio Nacional.

Santasusagna Riu, A. Tort i Donada, J. (2019). Agua y espacio urbano: algunas consideraciones teóricas a propósito de la relación entre ciudad y río. Documents d'anàlisi geogràfica, 65, 2, 371-397. DOI 10.5565/rev/dag.513 <https://ddd.uab.cat/record/203266>

Sanz García, J. M. (1990). El Manzanares, río de Madrid. Ediciones La Librería

Sarasúa, C. (2003). El oficio más molesto, más duro: el trabajo de las lavanderas en la España de los siglos XVIII al XX. Historia Social, 45, 53–77. http://www.jstor.org/stable/40340844

Simón Díaz, J. (1980). La estancia del cardenal legado Francesco Barberini en Madrid el año 1626. Anales del Instituto de Estudios Madrileños, XVII 159-213, http://hdl.handle.net/10261/31164

Simón Palmer, M. C. (1984). Nuevos datos sobre el hospedaje del Cardenal Legado Francisco Barberini en Madrid el año 1626. Anales del Instituto de estudios madrileños 21, 411-434.

Vega, F. (1979). La fiesta del Santiago el Verde: romería del Sotillo. Villa de Madrid, 65, 57-64.

Verdú M. (1993). El puente de Toledo: un hito brillante en la aportación del arquitecto Pedro de Ribera. Anales del Instituto de Estudios Madrileños, 33, 55-72.

Verdú M. (1983). El arquitecto Pedro de Ribera (1681-1742). [Tesis Doctoral]. Universidad Complutense, Madrid, España.

Verdú, M. (1983). El antiguo Paseo de la Virgen del Puerto: una obra fundamental en la aportación urbanística del arquitecto Pedro de Ribera. Anales del Instituto de Estudios Madrileños, 20, 155-166.

Verdú, M. (1987). Proceso constructivo del puente de Toledo en Madrid. Archivo Español de Arte, 60, 239.

Vicente, F. (2015). El Ensanche Sur: Arganzuela (1860-1931). Los barrios negros. Catarata.

Yanci, M. P. G. (2011). El Pasillo Verde. Parques y jardines (pp. 373-394). Instituto de Estudios Madrileños.

Concepción Lopezosa Aparicio

Profesora Titular de Historia del Arte. Departamento de Historia del Arte. Facultad de Geografía e Historia, Universidad Complutense de Madrid. Profesor Aranguren S/N 28040 Madrid, España.

clopezos@ucm.es

https://orcid.org/0000-0003-2791-6409

Artículo de acceso abierto distribuido bajo una licencia Creative Commons Attribution (CC BY) http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/