Artículos REGISTROS, ISSN 2250-8112, Vol. 21 (1) enero-junio 2025: 107-126

Apuntes sobre una ribera imprecisa. Topografías, prácticas y sensibilidades tempranas de la playa de la ciudad de Buenos Aires

Notes on a fluid shoreline. Topographies, practices, and early sensibilities of the beach in the city of Buenos Aires

Graciela Favelukes

Instituto de Arte Americano (IAA), Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Universidad de Buenos Aires, Argentina.

Resumen

Este artículo explora las cambiantes espacialidades de la ribera de Buenos Aires en las etapas tempranas de su desarrollo, entre las configuraciones topográficas iniciales y las modificaciones introducidas por los procesos de modernización. El objetivo es recuperar un período de la historia ribereña de la ciudad que ha sido soslayado como una etapa primitiva, concluida tras la construcción del puerto a fines del siglo XIX. Al centrarse en este sector específico, se busca contribuir a una narrativa de largo alcance que permita reconocer los tiempos y procesos que, desde la ribera, han marcado el devenir urbano de Buenos Aires.

Más impresionista que sistemático en su enfoque, el texto examina, por un lado, las topografías de la meseta baja, los modos de ocupación del área, los saberes técnicos y las intervenciones que configuraron –de forma fragmentaria– esta zona de contacto entre la ciudad y el río. Por otro lado, se abordan ciertas prácticas sociales y sus fricciones con las autoridades, así como las sensibilidades e interpretaciones que, en el ámbito de la cultura local, se fueron tejiendo en torno a la ribera.

Palabras clave: historia ribereña, historia urbana, topografía, Buenos Aires, siglo XVIII

Abstract

This article explores the shifting spatialities of the Buenos Aires shoreline during the early stages of its development, from its initial topographical configurations to the transformations driven by modernization processes. It seeks to recover a phase of the city's riverside history that has often been overlooked or portrayed as a primitive stage, superseded by the construction of the port at the end of the 19th century. By focusing on this specific area, the article aims to contribute to a long-term historical narrative that acknowledges the temporalities and processes through which the shoreline has shaped the urban history of Buenos Aires.

More impressionistic than systematic in its approach, the text examines, on the one hand, the topographies of the lower plateau, the ways in which it was occupied, the technical knowledge applied, and the interventions that partially formalized this zone of contact between the city and the river. On the other hand, it addresses certain social practices and their tensions with authority, as well as the sensibilities and interpretations that emerged around the shoreline within local cultural imaginaries.

Keywords: riverside history, urban history, topography, Buenos Aires, 18th century

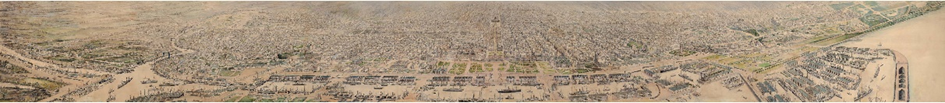

En 1915 Jean Desiré Dulin compuso una monumental vista de Buenos Aires a vuelo de pájaro que se montó en el Pabellón Argentino de la Exposición Internacional “Panamá – Pacífico” en la ciudad de San Francisco (Piñeiro, et al., 2017) (Figura 1). El dibujo, manuscrito y de factura exquisita, ilustra la culminación del proceso de equipar a la ciudad con un puerto adecuado al creciente tráfico marítimo, al mismo tiempo que señala un momento clave en el extrañamiento entre la ciudad construida y su ribera fluvial. Los equipamientos e infraestructuras que muestra esa vista afianzaron, y fijaron por mucho tiempo, el predominio historiográfico del complejo portuario-ferroviario por sobre las múltiples facetas que hasta ese momento se conjugaban en la ribera (Novick et al., 2025).

Un siglo y medio antes la vista horizontal atribuida al pintor Fernando Brambila muestra una orilla multifacética, en la que conviven actividades diversas, como la pesca, el lavado, el transporte y acarreo, el desembarco, personas y animales (Figura 2). Se trata de un tópico que se abre con la obra de Brambila y que atraviesa una larga serie de vistas de la ciudad desde el río con su elenco de personajes costumbristas y actividades populares durante el siglo XIX (Fara, 2015). El contraste entre ambos momentos fue celebrado por sus contemporáneos como una conquista y símbolo de progreso, a la vez que se constataba que, como muchas otras ciudades, la ciudad le “dió la espalda al río”. El impacto de esa modernización marcó una suerte de umbral para las historias de la costa capitalina, que se resumió en dos estereotipos: la orilla desordenada, algo salvaje y arcaica, y la costa consolidada adecuada para la gran ciudad y su puerto ultramarino.

Figura 1. Jean Desiré Dulin, 1915. Buenos Aires a vuelo de pájaro. Dimensiones: 1200 cm x 146 cm. El original está expuesto en el Museo Histórico de Buenos Aires Cornelio Saavedra, reproducido en Piñeiro, et al. (2017).

Figura 2. Fernando Brambilla, 1794. “Buenos Aires desde el camino de las carretas”. Reproducida en del Carril (1964).

El objetivo de este trabajo es presentar, de manera algo impresionista, la ribera que esas historias de la modernización soslayaron o tomaron como una suerte de contracara primitiva y caricatural. Se trata por una parte de contribuir, enfocando un sector específico, a una historia larga de la ciudad y su modernización temprana, en la línea de trabajos previos (Favelukes, 2021); por otra parte, destacar y explorar el devenir de una zona que quedó relegada a un lugar algo anecdótico en la historiografía local. Las múltiples facetas que se entrecruzan en este espacio cambiante se vienen estudiando desde numerosos ángulos, desde las historias clásicas de Buenos Aires, hasta las historias de lo marítimo y las formas de navegación en el Rio de la Plata (Reitano, 2016), los espacios de los sectores subalternos y sometidos (Schavelzon, 2013, Rosal, 2012), la perspectiva de los procesos de antropización (Nabel, 2007), la historia de las representaciones y las sensibilidades (Aliata, 1997; Silvestri, 2003 y 2011; Fara, 2015; Penhos, 2005), y la historia cultural urbana (Caride, 2017; Ruiz Diaz, 2024).

Más específicamente, en una ciudad costera como Buenos Aires que se abre a un río - estuario que es grande como un mar ¿cuál fue el rol de la ribera? ¿qué espacialidades la definieron? En efecto, la orilla es un espacio donde no aplican exactamente las mismas reglas y prácticas que en la “ciudad”. En tanto tal, implica desafíos materiales y para la autoridad, en un sector de borde de carácter inestable, con legalidades en cuestión, donde se juegan dinámicas por una parte similares a los bordes de tierra adentro (Novick y Favelukes, 2019) que desafían el orden esperado para la ciudad, y por otra parte específicos por su carácter de borde acuático.

El artículo presenta entonces algunas aristas del espacio ribereño temprano de Buenos Aires, con el objetivo de contribuir a una narración de largo alcance que permita reconocer tiempos y procesos que, desde la ribera, marcaron la historia de la ciudad. Recorremos en primer lugar las topografías de la meseta baja, los modos en que fue ocupada y conocida desde los saberes técnicos, los cambios que empezaron a formalizar y regularizar la zona de contacto entre ciudad y río; en segundo lugar, repasamos las prácticas sociales y sus fricciones con el ejercicio de la autoridad, así como algunas de las sensibilidades e interpretaciones que se generan alrededor de la ribera en la cultura local.

1. Entre las mareas y la barranca: topografías

Barro, arena y agua dulce cargada de limo son los principales componentes de la ribera sobre la que se fundó Buenos Aires en 1580. En las zonas menos profundas, crecían algunos vegetales,1 y afloraban entre el limo formaciones de “toscas”, conglomerados calcáreos de baja resistencia. Algo más alejados del frente de la traza, hacia el norte y el sur se desarrollaban matorrales y bosquecillos nativos, a los que se fueron sumando especies introducidas por los españoles.

Como es sabido, la ciudad, con su traza de quince por nueve manzanas, se instaló sobre una meseta elevada con una altura de unos 20 m sobre el nivel de las crecientes ordinarias del río, al borde de una barranca abrupta y de pendiente empinada. Unas cuadras al sur de la Plaza Mayor se abría un canal natural con profundidad suficiente para el paso de naves poco profundas que amarraban en el Riachuelo, distante unos tres kilómetros, utilizado como puerto de resguardo de la ciudad. La terraza alta se elevaba entre las dos depresiones originadas en las zanjas de los cursos de agua que bordeaban la traza, que desaguaban por el norte (hoy calle Viamonte) y el sur (hoy calle Chile). EL nivel volvía a subir, hacia el sur, desde los Altos de San Pedro hasta la punta de Lezama, y hacia el norte, desde la zona del Retiro hacia la Recoleta. A las bajadas de los arroyos se sumaban socavones ocasionados por el desagüe de las lluvias que escurren a lo largo de las calles y que, aunque muy accidentados, facilitaban el descenso a la playa. Más abajo, la franja de ribera, de escasa pendiente, bajaba suavemente desde el pie de la barranca hasta el nivel del agua, bajo la que el lecho continúa su leve inclinación hasta una distancia considerable de la costa (Figura 3). Con marea baja o sobre todo con los ocasionales vientos del oeste, el borde del agua se retira dejando a veces descubierta una amplia extensión casi plana. Se trata de una zona heterogénea, con dinámicas y cambios recurrentes, que resultaba clave para el aprovechamiento de la ciudad a la vez que difícil de controlar social y materialmente.

Aunque tantas descripciones posteriores hayan enfatizado su carácter rudo e incivilizado, es una zona que no estuvo ausente para las autoridades que, muchas veces en fricción con los usos efectivos, definieron a través de las normas y la vigilancia al menos algunos aspectos de su ocupación y uso. No fue ajeno a este aparato de gobierno el uso de la cartografía, que desde el siglo XVIII permite observar la formación de saberes técnicos claves sobre la ribera para los procesos de acondicionamiento y transformación.

En efecto, aunque raramente se nombran y pueden pasar desapercibidos, barranca y ribera fueron un rasgo presente en la mayoría de los mapas de la ciudad. Por una parte, la barranca y su desnivel se señalaron mediante el uso de trazos pictóricos como sombreados o coloreados oscuros, habituales en la cartografía topográfica ejecutada por los ingenieros militares del siglo XVIII. Por debajo de esa falda, desde los planos tempranos de la ciudad se marca también mediante el uso del color una franja entre la pleamar (la línea que cubre el agua durante las crecientes ordinarias) y la bajamar (durante las mareas bajas ordinarias), indicadas expresamente en el plano que se utilizó en 1808 en el juicio al general John Whitelocke después de la derrota sufrida por los ingleses en 1807 (Figura 4). Si bien a primera vista parece tratarse de una silueta caprichosa o meramente evocativa de observaciones realizadas sin instrumental, una comparación de los mapas elaborados a lo largo del siglo XVIII2 permite advertir una cierta similitud entre las franjas, así como algunas entrantes y salientes pronunciadas de la línea de marea que se mantienen constantes. Las descripciones escritas por su parte dan cuenta de crecientes extraordinarias y su potencial destructivo, así como de bajantes excepcionales que alcanzan centenares de metros, en un río / mar cuyo régimen se define sobre todo por vientos y mareas. Por encima de la pleamar, las tierras de la terraza baja (hasta la cota de los 5 metros) son aquellas que pueden considerarse emergidas de manera más o menos constante, aunque sujetas a crecientes periódicas.

Figura 3. Recortes de perfiles y vistas de la costa de Buenos Aires. De arriba abajo y de derecha a izquierda: Vista de Aldus Verthoont 1628c. del atlas de Vingboons, vistas de Silvestre Ferreira da Silva (1748), vistas desde el río de Fernando Brambilla 1794 y de Emeric Essex Vidal 1816-17, y desde el camino de las carretas de Brambila 1794 (en Moores 1945). En la línea inferior: dos vistas de Vidal (1820) y una de Richard Adams 1829 (en Del Carril 1964).

Figura 4. Indicaciones mediante números de las líneas de pleamar y bajamar en el “Plano de la ciudad de Buenos Ayres …”, 1806 ca. conservado en la carpeta “Manuscript maps for the South American campaigns of 1806-7”, John Carter Brown Library.

Figura 5. Recortes de la franja de barranca y ribera en planos de Buenos Aires: anónimo ca. 1745, anónimo ca. 1750, Cabrer ca. 1782 (los tres en Instituto de Historia y Cultura Militar. Archivo Cartográfico y de Estudios Geográficos del Centro Geográfico del Ejército, España, Ministerio de Defensa) y anónimo 1790 (Museo Naval de Madrid. Colección: MN. Signatura: 46-C-9).

Si bien las tierras bajo la barranca no fueron objeto del reparto inicial de tierras, el acta fundacional no proscribía estrictamente su ocupación. Se reservaban sí de manera explícita cuatro cuadras de la ribera, debajo de la barranca, destinadas para “servicio de puerto” y acceso al agua (entre las actuales calles Bartolomé Mitre y Moreno). En lo referido al resto de la ribera frente a la traza repartida, el acta establece que las calles que bajan al río no se deben cerrar para dejar acceso libre a la costa, aunque no se prohíbe expresamente la ocupación y uso de la playa emergida.3 Algunos planos y documentos escritos dan cuenta de la gradual presencia de algunas edificaciones en esa franja emergida que, con una situación jurídica incierta, replican la dinámica informal del crecimiento de los bordes urbanos que analizamos en trabajos anteriores.

Para la primera década del siglo XVIII, en efecto, se establecen edificaciones en la ribera; además de construcciones menores sin identificar, la primera en ser apuntada en la cartografía es la “Casa y Depósito del Asiento de Esclavos” establecido en 1709 por la Real Compañía Francesa de Guinea (Schavelzon, 2002 y 2013; Rosal, 2012), que pasó luego a manos de la South Sea Company. Aparece señalada con la letra M en el plano de José Bermúdez de 1713 (“Casa de la Compañía Real de Guinea donde tienen los negros”), así como en el plano anónimo de ca. 1750 con el número 19 (“Casa del Asiento de los Ingleses”) y en el de ca. 1745 con la letra G (“Asiento de los ingleses"). Como ya ha sido señalado, la ubicación de este conjunto edilicio al pie de la barranca no es fortuita, sino una característica necesaria para el desembarco y tráfico de esclavizados africanos. En esa misma franja se instalan más edificaciones a lo largo de las décadas siguientes, nucleadas en su gran mayoría al sur del fuerte, en un primer momento hasta la desembocadura del zanjón de la calle Chile y luego más hacia el sur (Figura 5). Además del posible efecto atractor del Asiento y las ventajas de la cercanía al agua, cabe especular sobre una posible relación entre este crecimiento informal en la terraza baja y la ocupación que por esos mismos años se producía en las tierras del ejido que rodeaban la ciudad, de la mano del crecimiento demográfico (Favelukes, 2021).4

La ribera ocupó también un lugar importante en los proyectos y estudios para la defensa militar de la ciudad. Aunque la traza inicial no determinó un lugar para eventuales fortificaciones, las amenazas de ataques llevaron a la construcción de un recinto protegido, entre la Plaza Mayor y el río, que buscó aprovechar las ventajas de la escarpa. Los muros perimetrales se materializaron inicialmente con tapia y troncos, para reforzarse luego con ladrillos cocidos, y se amplió más tarde sobre la barranca con la edificación de dos baluartes que avanzan hacia el agua, y son visibles en pinturas posteriores. Los proyectos para la mejora del fuerte desde el siglo XVII intentaban aprovechar el desnivel entre la ciudad y la ribera, cuyo perfil se incluyó mediante mediciones y dibujos de secciones realizados por los ingenieros militares, en particular los de José Bermúdez y los de Domingo Petrarca.5 (Figura 6)

Mientras se consolidaban el fuerte y las edificaciones en la terraza baja, durante la segunda mitad del siglo XVIII, se suceden una serie de intervenciones y propuestas que apuntan a regularizar un sector de la ribera y a resolver la conexión entre las dos terrazas. A tono con las ideas ilustradas, se suceden las primeras obras para la formación de un camino y paseo arbolado partiendo desde la plaza y el fuerte hacia el norte, conocido más tarde como la Alameda, alrededor del cual se pusieron en juego aspectos conflictivos como las relaciones entre poder metropolitano y local, las relaciones entre posesiones privadas y el incipiente espacio público, así como la consideración acerca de lo ordenado y lo bello como valores de urbanidad (Torres, 1918; González, 1995; Sidy, 2013). El nuevo camino costero buscaba solucionar esa conexión; por una parte, mediante un ensanche y nivelación que salvaba el desnivel con un declive suavizado apropiado para la circulación de carros, y por la otra rectificando y alineando las edificaciones que de esa manera debían conformar un frente más o menos continuo. Con ello se lograría dotar de “hermosura” a un sector que presentaba hasta ese momento “un aspecto tan feo” (Acuerdos del Extinguido Cabildo de Buenos Aires [AECBA], 1782), al transformarse gradualmente los fondos dispersos e irregulares de las edificaciones construidas sobre la barranca en un frente a lo largo de la Alameda que aspiraba a ser uniforme y ordenado.6

Figura 6. Arriba: planos de Buenos Aires por José Bermúdez, 1708 y 1713; Planta del Catillo de Buenos Aires por Domingo Petrarca, 1730 (Archivo General de Indias). Abajo: detalle de los perfiles incluidos en los planos.

La costa del río, llamada en general “bajo”, por su parte y como es sabido, presentaba numerosos desafíos para el arribo de embarcaciones, sobre todo las de mayor envergadura. El fondo del estuario, de escasa pendiente y con numerosos bancos, sumados a los vientos y las mareas, dificultaban el acercamiento de las naves y el desembarco de personas y mercaderías, de acuerdo al calado de cada navío (Reitano, 2016). Los diferentes sectores para el fondeo se indicaban en las cartas de la ciudad mediante el dibujo de las siluetas de barcos de uno, dos o tres mástiles que podían anclar en las radas, exterior –más profunda– e interior. Si bien inicialmente los barcos accedían por el canal natural al Riachuelo, mejor protegido de los vientos, a lo largo del siglo XVIII éste se fue cegando, y la entrada se fue limitando a embarcaciones de menor calado. Ante esas condiciones adversas, y también a partir del crecimiento del tráfico fluvial y marítimo, se plantearon proyectos para realizar muelles o desembarcaderos (Peña, 1910, pp. 96 y 192), primero al pie del fuerte como en las propuestas José Bermudez y Domingo Petrarca, ya mencionados. (Figura 6) Mas tarde, y a la par de los avances en la construcción de la alameda, se encaró un nuevo proyecto para un muelle (próximo a la actual calle Sarmiento) visible en el plano delineado por José María Cabrer en la década de 1780,7 (Figura 5) que debía servir al menos para el atraque de las lanchas que hacían la navegación interior. Uno de los grandes desafíos residía en la escasez de materiales locales apropiados, que se obtuvieron de la demolición de la muralla de Colonia del Sacramento. El embarcadero, que recibió un impulso durante la intendencia de Policía a cargo de Martín Boneo (1799-1804), lentamente construido y de utilidad relativa por su escasa longitud, se fue deteriorando con el tiempo y para la década de 1820 se encontraba en ruinas, como se advierte en la acuarela “tomada desde el malecón” por Emerix Essex Vidal, y en el plano dibujado por Felipe Bertrés y publicado por Ackerman en 1822.8

Figura 7. Fernando Brambilla, 1794. Vista de Buenos Ayres (Moores, 1945).

Mientras se regularizaba y alineaba el frente norte por los efectos de la Alameda y de la alineación de los terrenos, el frente al sur de la plaza también recibía la atención de las autoridades. En 1783 el virrey Vértiz emite un reglamento general para la ciudad en el que reordenaba el tránsito de carretas y carros de mercaderías, que hasta ese momento arribaban con su carga hasta la plaza del mercado frente al fuerte. Se establecieron cuatro puntos de arribada más alejados en las plazas Nueva o Amarita (creada en 1773), y Monserrat (1782) por el oeste, la de Retiro por el norte y la zanja de Viera al sur, con el objetivo de proteger el estado de las calles que se veían afectadas por el paso de las carretas cargadas (Favelukes 2021).9 Como compensación de la medida, se estableció que la circulación podría realizarse por el bajo “quedándoles franco todo el largo o frente dé la Barranca del Rio por la parte del Leste” (Torres 1918, p. 19).10 La norma exceptuaba así la zona del bajo de la prohibición de circular, con lo que se convertía por una parte en camino expedito para acercarse al centro por la playa hasta el pie de la barranca, y por la otra en zona de pastoreo para los animales (Torres, 1918, pp. 82 y 84).

Con ese objetivo de abrir el paso se ordenó el desalojo de las edificaciones existentes en la ribera baja. Del cumplimento parcial de la norma da cuenta la cartografía, pues en los planos de finales del siglo se observa la disminución de las construcciones en la playa. Aunque ya han sido abundantemente estudiadas, vale revisitar las vistas atribuidas a Fernando Brambila de 1794 (Del Carril, 1982) que ofrecen un registro complementario (Figuras 2 y 7). Si bien cabe señalar que la dimensión vertical de la imagen parece algo aumentada11 –posiblemente para mejorar la visualización de los desniveles– la vista general desde el río permite apreciar, hacia el norte del fuerte, la bajada de la Alameda recostada sobre un frente que comienza a ser continuo. Más hacia el norte, y en todo el frente sur, una abundante edilicia menor se apoya sobre la falda de la barranca. El sector sur se presenta con mayor detalle en la otra vista del mismo autor, más pictórica, tomada desde la curva del camino al riachuelo. Si bien se observan numerosas construcciones apoyadas en la ladera (más allá del comienzo de la barranca y por lo tanto por delante de la línea de frente de la traza fundacional) el proceso de apropiación del bajo que la norma de 1783 ordenaba liberar parece revertido al menos en parte, y aparece expedito el “camino de las carretas” que da título a la imagen.

2. Entre frente y fondo: prácticas y sensibilidades en la margen

A pesar de su bajo grado de acondicionamiento y su exposición a las cambiantes condiciones naturales, o tal vez precisamente gracias a ello, la ribera concentraba una actividad diversa y vibrante, que se despliega en las vistas de Brambila y subsiguientes, así como en numerosas descripciones de autoridades, habitantes y visitantes.

En muchos aspectos Buenos Aires presenta numerosas similitudes con las formas de uso y apropiación de tantas riberas fluviales. Los usos más básicos son aquellos relacionados a la obtención de sustento para la población y los animales. La escasez de fuentes permanentes de agua apta para el consumo en la terraza alta resulta notoria ya desde el acta fundacional que, como señalamos antes, prohibía la ocupación de las bajadas a la costa, indispensables para asegurar el acceso al recurso. En los debates sobre la construcción de la Alameda y la definición del frente edificado de la ciudad uno de los argumentos para el rechazo al proyecto por parte del Cabildo fue la necesidad del paso directo a la ribera de los pobladores y el personal de servicio para el acarreo de agua (Peña, 1910; Torres, 1918; González, 1995), al que se sumaba luego el servicio de los aguateros que cargan el agua en toneles y la distribuyen por la ciudad. Acceso que es también indispensable para los numerosos animales de labor –mayormente mulas y caballos utilizados en transporte y sobre todo en los molinos o atahonas– que se conducen en tropillas cada atardecer a beber antes de recogerlos en los establos.12 La gradual regularización de la ribera, que señalamos más arriba, con la eliminación de esas casillas que ocupaban la barranca y la playa (hacia el norte por la construcción de la bajada y alameda, y hacia el sur por el establecimiento del camino para carretas) incluyó el desplazamiento de los estacionamientos de carretas, corrales para bueyes y acceso para bebederos en ambas direcciones, hacia los terrenos al pie del actual parque Lezama y los bajos de la Recoleta.

Las tareas de recolección para el consumo se complementan con la pesca, fuente habitual en la alimentación de los porteños y que se realiza mediante redes arrastradas a pie o arrojadas desde caballos para recoger luego el producto en la playa y venderse en el mercado. Por su parte, las actividades del lavado, principalmente realizadas por mujeres en condición de esclavitud o servidumbre, son un elemento inherente de la vida cotidiana de la ribera hasta la generalización de la distribución domiciliaria de agua en las últimas décadas del siglo XIX y la aparición de grandes lavaderos. Las tareas, realizadas en general de manera grupal, aprovechan a modo de grandes bateas las oquedades que se forman en las afloraciones de toscas, y las áreas de pastos sirven como superficie para el secado de las prendas. Este trabajo constituye un rasgo obligado de las narraciones y descripciones sobre la ciudad, así como de las imágenes pictóricas que la retratan y de las fotografías del siglo XIX, que luego recuperaron los memorialistas y los historiadores a partir del centenario (Fara, 2015).

La ribera, sin embargo, es también algo más que esa zona de labores y aprovechamiento que ilustra la iconografía. Como complemento de esas tareas, y como contracara de la comodidad y hermosura a las que aspiraba la propuesta del camino y paseo costero iniciada por el gobernador Bucarelli en 1767, el bajo del río albergaba actividades consideradas ilícitas e inconvenientes, como los bailes y cantos de africanos o las reuniones dedicadas al juego, conductas que eran objeto de atención y control por parte de las autoridades.13 Más adelante, a partir de la construcción de los muelles en la segunda mitad del siglo XIX la zona cercana y calles adyacentes tornó en barrio de servicios portuarios que incluyen tabernas y burdeles (Caride, 2015). Además, durante los meses cálidos, la población en su conjunto se vuelca a la playa para aprovechar el frescor del agua y el aire del río. Aunque posiblemente haya sido un hábito de larga data, al menos desde la segunda mitad del siglo XVIII se considera una costumbre local tan arraigada que merece ser tenida en cuenta a la hora de proyectar transformaciones en la bajada al río, como señaló un miembro del Cabildo en las discusiones en torno a la construcción de la Alameda. Entre los numerosos argumentos contrarios a la obra que se esgrimieron desde el ayuntamiento, ya señalados, se mencionó además de manera explícita que el camino que proponía el gobernador alargaría considerablemente el trayecto que los pobladores debían hacer para bajar al río en esa zona, no solo para las tareas de recolección de agua y lavado, sino también para los baños veraniegos de las familias.14

Esta práctica tampoco escapó al celo de las autoridades borbónicas y su ideario de orden y policía (Barriera, 2017; Favelukes, 2007). En un bando de 1772, el gobernador Vértiz alertaba sobre los desórdenes que se producían derivados de “la unión y mezcla de ambos sexos en los Baños del Río … por tanto deseando precaver esos enormes excesos Ordeno y mando que por ningún motivo ni pretexto se bañen juntos hombres y mujeres de cualquiera estado, calidad, o condición que sean”. Para ello se establecían zonas separadas; para las mujeres se destinaba la franja de playa delimitada entre las bajadas de Santo Domingo (actual calle Belgrano) y la de La Merced (actual calle Perón), con la fortaleza en el centro. Para los hombres se señalaban sectores al sur, hasta la Residencia, y al norte, hasta las Catalinas.15 Bajo similares argumentos, la reglamentación se reiteró y amplió en los años siguientes; en 1774 por un nuevo bando de Vértiz, en 1785 por bando del gobernador Intendente Francisco de Paula Sanz, en 1790 en uno del virrey Arredondo, que restringió los baños frente al paseo al horario nocturno,16 y continuó vigente después de la revolución en los reglamentos de los alcaldes de barrio de 1813.17

Hacia finales de la década de 1820, el baño en el río era tópico de interés para la emergente prensa local británica. El editor del British Packett (1826-1859) incorporaba regularmente escenas estivales como parte central de las actividades en la ribera, integrándolas con frecuencia en su columna de noticias locales. Las descripciones aludían al clima cálido, a las brisas “marinas” y a las aguas refrescantes, configurando un paisaje que iba por momentos algo más allá de lo pintoresco y esbozaba matices de sensualidad no exenta de guiños de familiaridad con los lectores británicos enterados de los hábitos y costumbres de sus países de origen, como la cada vez más extendida costumbre de los baños de mar como cuidado de la salud (Corbin, 1988). Y aunque el agua dulce del río puede haber disminuido la apreciación de sus eventuales propiedades benéficas, el baño en los meses cálidos es un hábito sostenido del que el periódico destaca por ejemplo la “inmensa concurrencia de mujeres de todas las formas y colores en vestimenta de baño, disfrutando intensamente del ‘salubre entretenimiento’”, así como la mezcla de personas de distintas clases y sexos en el uso de la orilla.18

El editor inglés traducía, reelaboraba y renombraba estas costumbres locales en términos de la cultura anglófona, como el “baño de mar”, los “bañistas” y el “deporte saludable”. Pero a la vez no dejaba de anotar las particularidades locales, como la actividad nocturna, una cierta libertad y falta de recato –en general y de las mujeres en particular–, con veladas referencias a una desnudez insinuada, a una femineidad expuesta con un algo de abandono, y a un disfrute masculino que se exhibe con complicidad y escaso disimulo.

Para la década de 1850, en el marco de la secesión del Estado de Buenos Aires, la necesidad de un muelle y aduana se hacían acuciantes, y se emprendió su construcción. La Aduana proyectada por Eduardo Taylor se inauguró en 1857 junto con un muelle de 300 m de largo, y poco después se construyó, unas cuadras más al norte, un segundo muelle destinado al uso de pasajeros. Se fue conformando así del lado norte una terraza nivelada, con un frente gradualmente continuo que comenzaba en esquina con el gran edificio de la Aduana y su faro, continuaba a lo largo del murallón de contención del Camino y Paseo de Julio, empedrado y protegido con una baranda de hierro y, en suave pendiente, bajaba y continuaba hacia el Retiro y el norte por el bajo, salvando con un puente la desembocadura del todavía visible zanjón del norte. El único paso franco hacia la ribera se resolvía con una ancha calzada inclinada al costado de la Aduana que permitía el acceso a una playa que por su parte se iba angostando por la acción erosiva del agua y por el avance de las infraestructuras del ferrocarril y los depósitos vecinos al muelle de las Catalinas.

La formalización y tecnificación de la zona norte de la costa contrastaba, hasta la construcción del puerto en la década de 1880, con la situación de la ribera sur. Aunque se construyó una bajada junto a la Aduana, simétrica con la de la cara norte, el bajo se mantuvo con pocas transformaciones, como se desprende de la vista publicada en el 1865 The Illustrated London News19 (Figura 8). Con un encuadre similar al utilizado por Brambila 70 años antes, las transformaciones que muestra la imagen por encima de la barranca son notables, con la consolidación de una línea de edificación en la que sobresalen las grandes residencias de la comunidad británica (Rolla, 2023). A la izquierda, se esboza el tramo inferior de una bajada sumamente abrupta, marcada por los profundos surcos que dejan las caídas de agua. La falda, por su parte, aparece ya algo modificada con jardines y muros de contención como el de la iglesia de San Pedro Telmo y al pie, en la ribera, algunos árboles enmarcan ese espacio que Brambila había mostrado abierto y con poca cobertura vegetal. En la franja de tierra, tosca y barro, la ocupación social no ha cambiado demasiado: carros tirados por animales, servidumbre, lavanderas, pescadores. Al fondo y a la derecha, la silueta de la Aduana y los acentos verticales de las grúas del muelle cierran la vista de una ribera sur que ofrece un franco contraste con aquella del norte, consolidada y alineada que se impone como punto de vista preferido de las fotografías que retratan la ciudad desde el río.

Aún la construcción del viaducto elevado del ferrocarril a la Boca implicó pocos impactos en el estado de la orilla, que conservó en esa zona su anchura, aspecto y dinámica de usos. (Figura 9 y 10) Si bien se proyectó un camino al que ya en 1867 en el plano del Departamento Topográfico se denomina Paseo Colón y que se ilustra adornado con arbolado, el paisaje conservaba la irregularidad de los edificios colgados de la barranca y de las bajadas abruptas y accidentadas, sobre todo al sur del valle del zanjón de la calle Chile (Figura 11). Todavía en 1887 se podía afirmar que, en consonancia con lo que se observa como retraso general del sector sur,

Consérvase la ribera como en la primera época en que fué poblada. El hombre, ó la autoridad, se han dejado dominar por el agua, y ésta impide que el comercio circule por allí, [sic] é imponiéndose, sus necesidades obliguen á regularizar el trazado de las vías de comunicación. (Galarce, 1887, p. 6)

Figura 8. The city of Buenos Ayres, viewed from the east. En The Illustrated London News, 28 de enero de 1865, p. 80-82.

Figura 9. Estación Venezuela – Viacducto San Telmo. 268. Viaducto FC. Bs. As. – Ensenada. Vista del Riachuelo. Aduana Vieja, Molino San Francisco, Viacucto, al fondo San Telmo. Colección Witcomb, Archivo General de la Nación.

Figura 10. Ribera al sur del Fuerte según las láminas preparatorias del plano del Departamento Topográfico de la provincia de Buenos Aires, 1855. Archivo de la Asesoría de Investigaciones Históricas y Cartográficas, Ministerio de Obras Públicas de la Provincia de Buenos Aires.

Figura 11. Detalle de la ribera del frente de la ciudad en el Plano del Deaprtamento Topográfico de la Provincia de Buenos Aires, 1867.

Figura 12. Anónimo. Panoramic View of the Port of Buenos Aires, 1866 ca. Album de vistas y costumbres de la provincia de Buenos Aires, 1844-1878 compiladas por Francis Clare Ford. Getty Library. http://hdl.handle.net/10020/2016r39

Notas de cierre

Entre las décadas de 1860 y finales de los 1880 se estabiliza una forma temporaria de esta ribera que acabamos de recorrer. El antiguo frente de la ciudad –esas 15 cuadras de la traza y las 5 cuadras de ejido a cada lado– se ha sectorizado en tres partes; la zona “portuaria” definida por los muelles de carga y pasajeros (Figura 12), el Paseo de Julio que se extiende de manera continua desde la Plaza 25 de mayo hacia el Retiro, nivelada y embellecida con monumentos, luminarias y arboleda, y la zona del sur “antigua” –como la definió Galarce–, irregular, sin rectificar, apenas tocada por el tren elevado, marcada por las industrias nuevas y las residencias algo vetustas, con un paseo que apenas se insinúa y donde aún se dan cita las viejas actividades de los servicios y la recolección. Es un paisaje, o una suma de paisajes, que la construcción del puerto a partir de 1887 desplaza hacia las orillas todavía no transformadas en la zona del riachuelo y del arroyo Maldonado. Ese frente se consolidó como imagen en la serie de vistas a vuelo de pájaro publicadas por Dulin a partir de 1860 (Figura 13), que hace contrapunto con la del mismo autor de 1915 que recordamos al comienzo de este trabajo.

Es ese espacio que muchos escritores van a recorrer en relatos autobiográficos, entre ellos Roberto Payró que, al filo del comienzo de las obras para el puerto, joven pero ya memorioso, estableció el tono de la evocación en “La rabona” (Payró, 1888), ese tópico de las escapadas infantiles y juveniles tan frecuentado por los escritores del período. Allí construye mediante la escritura no sólo las clásicas imágenes visuales de la inmensidad del río y el cielo, sino además un registro sensorial de una playa de agua fresca e invitante, toscas, arena caliente, resaca húmeda y blanda como un colchón; un espacio de líneas suaves, sinuosas y cambiantes, de sol y aire que se sienten en el cuerpo de niños que nadan, pescan y trepan en el ejercicio del “triple encanto de lo desconocido, lo vedado y lo peligroso”.

Estas líneas de Payró son ilustrativas del recorrido que propusimos, más impresionista que sistemático, por las “topografías” y por las “prácticas y sensibilidades”. En primer lugar, recuperamos las espacialidades y trasformaciones de la ribera en los sucesivos momentos de ocupación que fueron construyendo un borde de la ciudad que no había estado previsto en la traza fundacional. Entre el relieve accidentado de la barranca y la franja por encima de las mareas se fue definiendo en el setecientos una ocupación irregular que hizo una suerte de espejo con la simultánea expansión en las tierras del ejido en la meseta alta. Ese espacio desocupado, inestable y a la vez indispensable para la vida de la ciudad, fungió como una suerte de reserva de disponibilidad y de oportunidades. No sólo se instalaron allí edificaciones rústicas, de legalidad precaria, refractarias a las políticas de regularización y alineación impulsadas por la reglamentación borbónica. Se jugaron también las primeras intervenciones de ordenamiento y embellecimiento, con la formación del camino de la bajada al río y el proyecto de la Alameda, así como la ampliación de las fortificaciones y los primeros embarcaderos; obras ciertamente modestas pero que definieron una primera zonificación de la ribera entre una zona norte, paulatinamente rectificada y ordenada, y la zona sur en la que persistió la irregularidad hasta las décadas finales del ochocientos.

Figura 13. Jean Desiré Dulin, 1860 ca. Buenos Aires a vista de pájaro. Litografía Pelvilain. Recuperado en https://digitalcollections.nypl.org/items/23246040-c5ee-012f-7f4a-58d385a7bc34

Por otra parte, pusimos el foco sobre los usos, sociabilidades y sensibilidades que marcan la vida en esa orilla acuática, que se reparte en las tareas cotidianas de recolección, pesca, lavado, transporte, pastoreo de animales, descarga de embarcaciones, además del entretenimiento y el hábito del baño en los que el comportamiento se aparta de las normas del decoro y los cuerpos se mezclan en una forma de encuentro que hace singular a la cultura local a los ojos de los extranjeros. Hábitos de trabajo, de vida, de entretenimiento, así como espacialidades blandas que caracterizan a un espacio refractario a ese orden que se aspira para la ciudad consolidada, pero de la que forma parte inescindible.

La materialización del puerto y la gradual solidificación de las costaneras, a las que se sumó luego la contaminación del río, expulsaron, tal vez de manera definitiva, a la vez que desgranaron en componentes separados –avenidas, costaneras, parques, equipamientos– la mayoría de las formas de uso y espacialidades de la ribera de la ciudad de Buenos Aires cuya historicidad temprana quisimos recuperar en este texto para la comprensión de los procesos urbanos de un sector que sigue presente en los debates por la ciudad.

Notas

1 Helechito de agua, camalotes, repollito de agua, cola de zorro, junco, totora, cucharero, caraguatá, saeta, margarita de bañado, céspedes ribereños entre otros (Burgueño, 2009, p. 70 y ss).

2 Una serie básica incluye los planos de Barthelémy de Massiac 1669, Joseph Bermúdez 1708 y 1713, Domingo Petrarca 1730, los planos anónimos de ca. 1720, ca. 1745 y ca. 1750, Martín Boneo 1780-1800 y Eustaquio Gianinni 1805 ( Taullard 1940, Difrieri 1981, Favelukes 2021)

3 En el acta de fundación se establece que “desde donde comienza la manzana en que yo comienzo mi solar hasta donde remata la última manzana de San Francisco, en cuyo medio queda la del señor adelantado y la del solar de Rodrigo Ortiz de Zárate, porque todo esto es la frente del servicio de esta ciudad para gozar del agua del puerto y ribera de ella” [desde do comienza la quadra do yo comienço mi solar hasta do rremata la postrer quadra del señor san francisco en cuyo comedio queda la del señor adelantado y la del solar de rrodrigo ortiz de qarate por que todo esto es la frente del servicio desta ciu-dad para gozar del agua del puerto y rrivera del la]. Es decir, se define un frente de cuatro cuadras de la ribera bajo la barranca para que no sean repartidas y se usen exclusivamente para puerto y acceso al agua, entre las actuales calles Bartolomé Mitre y Moreno. En lo referido al resto de la ribera frente y por debajo de la traza repartida, se establece que las calles deben poder conectar libremente a la costa, pero no se prohíbe expresamente la ocupación de la meseta baja. En Peña, E. (1910). Tomo 1, pp. 10-11.

4 Las actas del Cabildo correspondientes al proceso de reparto del ejido entre 1720 y 1735 no mencionan específicamente cesiones de parcelas en la ribera, pero la contemporaneidad de los dos procesos merece profundizarse. Entre los argumentos del Cabildo en el litigio por los terrenos al norte del Fuerte que iniciaron algunos propietarios en 1787, se esgrime que los terrenos al borde de la barranca correspondían en realidad a las antiguas tierras del ejido y por lo tanto correspondía considerarlos propiedad del común (Sidy, 2013 y Salvadores, 1931).

5 Como los planos de anónimo de 1676, de Bermúdez 1713, anónimo ca 1720 y Petrarca 1730. Se observa en las pinturas de E. Vidal 1820 y siguientes. (Peña, 1910)

6 Bucarelli “dió principio a la obra utilizando los presidiarios; pero después, habiendo manifestado el ingeniero que era necesario derribar algunas casillas diseminadas en el declive de la barranca, llamó a los alcaldes Vicente de Azcuénaga y Manuel de Basavilbaso, a quienes interesó en el proyecto y pidió que solicitasen al Cabildo los arbitrios necesarios”, Salvadores, 1931.

7 Acuerdos de 11, 12, 14 y 18 de agosto de 1777, en Acuerdos del Extinguido Cabildo de Buenos Aires (AECBA), tomo 1777-1781, pp. 98 a 107

8 Peña (1910, pp. 96, 192, 286, 299, 304). Al pie de la imagen Vidal anota “Esta vista está tomada desde abajo de la cabecera del malecón en una tarde de verano” (1820, p. 17), ver también Moores (1945, p. 40)

9 “prohivo absolutamente la entrada dé las dichas carretas grandes en el centro de esta capital, las que por ningún titulo podrán pasar desde el dia primero del próximo año de la plaza de Monserrate y la de Amarita, o nueva por la parte del oeste, dé la del retiro por la del Xorte. y por la del Sur dé la zanja que llaman de viera, quedándoles franco todo el largo o frente dé la Barranca del Rio por la parte del Leste, que por ningún titulo podran subir, ni pasar dé los demás limites señalados en que pondrán Piquetes circundando todas las calles prohividas a dicho tragin, y paso de carretas grandes”, Virrey José de Vértiz, Bando del 5 de diciembre de 1783 (Torres 1918, p. 19).

10 “De esta demarcación se deveran esceptuar los terrenos délos vajos de el Rio porque siendo el trafico del Riachuelo bastante considerable, y no tan urgente aquel terreno para el Común uso de las gentes, podra por á hora Tolerarse el concurso délos Carruajes por esta parte afin deque los Costos délas conduciones no sean tan gravosos”. Oficio del Procurador del Cabildo, 1783 (Torres 1918, p. 85)

11 Sobre todo si se compara con la vista algo posterior realizada por Emeric Essex Vidal (1820, p. 29), en la que la proporción entre dimensión vertical y horizontal parece más ajustada

12 De allí la orden de mudar las atahonas fuera del recinto de la ciudad, más allá de los dos zanjones, Oficio del Procurador del Cabildo (Torres 1918, pp. 68 y 85).

13 “9. Que se prohiven los Bayles indecentes que al toque de su tambor acostumbran los negros; si bien podrán públicamente baylar aquellas damas de que usan en la fiesta que celebran en esta Ciud.ᵈ assimismo se prohiven las juntas que estas, los mulatos. Indios y mestizos tienen para los juegos que ejersitan en los Huecos, vajos del Rio, y extramuros, prohiviéndoles tambien los mismos juegos de qualesquier clase que sean, todo vajo de la pena de doscientos azotes, y de un mes de barranca á los que contrabiniecen. 10. –Itt. Que todas las Canchas de juego que hay bajo del Rio, y en otros parajes, por que sirven de noche para abrigo de las maldades que se cometen devan precisamente los dueños de ellas cerrarlas de modo que no se pueda acoger Persona alguna …”, Bando de buen gobierno de 20 de septiembre de 1770 (Tau Anzoategui 2004, p. 275)

14 El proceso está tratado abundantemente en la bibliografía disponible que ya mencionamos. El argumento específico señala “… adonde hiran los aguateros por el Agua, serrada con dha. Muralla, la bajada del rio? Los criados, y Criadas, que cada uno por su Calles tenia bajada para traerla, adonde y por donde hira? Los pobres, los que ban cargados con sus vateas de ropa al rio para labar (Pues en sus Casas, no lo pueden hacer Sin mucho Costo), donde lo harán? Las familias, que en los meses de Diziembre y Enero, acostumbran el baño en el rio (como es practica en todas las Ciudades que lo hay) Caminaran después de su Calle, todo el terreno de la Alameda donde Sudadas y agitadas del Cansancio, no podrán lograr Su deseo, por no esponerse a una enfermedad”, Acuerdo del 17 de mayo de 1768, en Acuerdos del Extinguido Cabildo de Buenos Aires (AECBA), tomo 1762-1768, p. 625.

15 “Por cuanto se distinguen los desórdenes que resultan de la unión y mezcla de ambos sexos en los Baños del Río (…) por tanto deseando precaver esos enormes excesos Ordeno y mando que por ningún motivo ni pretexto se bañen juntos hombres y mujeres de cualquiera estado, calidad, o condición que sean. Y a fin de que con el correspondiente orden, y división, puedan disfrutar del beneficio que les prometen los baños en la rigurosa estación de estío (…) puedan unos y otros bañarse, y son, para las Mujeres, desde la esquina del Asiento o bajada de Santo Domingo, hasta la bajada del Convento de La Merced distancia proporcionada para que todas puedan (…) y para los Hombres se señala el espacio que corre desde la bajada que está a la espalda del Convento de Santo Domingo hasta la Residencia, por la parte del Sur y por la del Norte sede la bajada que cae por detrás del Convento de la Merced hasta el de las Catalinas”. Para los contraventores, el bando fijaba penas de multas o prisión para españoles y “si fuere Indio, Mestizo, Mulato Negro, en la de doscientos azotes y tres años de Barranca, y si India, Mestiza, Negra o Mulata en la de doscientos azotes, y destino de reclusión que se le señalare por el mismo término de tres años (…) Buenos Aires cinco de Diciembre de mil setecientos setenta y dos. Juan José de Vértiz “, BANDO, AGN, Documentos Escritos. Sala IX. Legajo 8-10.

16 Acuerdo del 2 de diciembre de 1774, en Acuerdos del Extinguido Cabildo de Buenos Aires (AECBA), tomo 1774-1776, p. 182. Bando del gobernador intendente Francisco de Paula Sanz, reglamentando los lugares y los horarios donde deben bañarse en el río los hombres y las mujeres. 10 enero 1785, en AR-AGN-VSC01, 9 – 643, 45. Auto del virrey Nicolás de Arredondo, ordenando observar las leyes divinas y humanas. Prohíbe los pasquines. Reglamenta los baños en el río. Ordena castigos a los vagos y ociosos. Establece diversas reglamentaciones sobre esclavos. Prohíbe transitar por las calles de la ciudad después de medianoche. Prohíbe el juego en las pulperías después de las 22 horas en invierno y de las 23 horas en verano. Impreso. 1 marzo 1790, AR-AGN-VSC01, 9 – 643, 122

17 Reglamento fijando las atribuciones y deberes de los alcaldes de barrio, artículo 22, en Registro Oficial de la República Argentina 1810-1873

18 Todas las traducciones son propias. The 5th instant was a day of intense heat and at night until a late hour bathers of both sexes flocked in crowds to the river. The officious offices of Madame Gunn (so well known at Brighton) and her family, as well as bathing machines, were entirely uncalled for. The ladies threw themselves into La Plata’s waters, dashed about the “purling stream” and when quite satisfied retreated home in beautiful undress, rendered more interesting by their raven hair floating carelessly about. (The British Packet and Argentine News [BP], 10 de enero de 1829, p. 3).

Posiblemente se refiere a la costumbre británica, y en particular en Brighton, de tomar baños de mar recetados como estrategia terapéutica a partir de la década de 1750, así como a la popularidad de las bathing machines, unas pequeñas cabañas montadas sobre grandes ruedas que los y las asistentes de baño [dippers] arrastraban hasta una profundidad en la que las y los bañistas podían sumergirse sin ser observados. La referencia específica es a Martha Gunn (1726-1815) una dipper de gran renombre en Brighton que llegó a manejar una compañía de máquinas de baño. (https://brightonmuseums.org.uk/discovery/history-stories/queen-of-the-dippers-the-pioneering-and-entrepreneurial-martha-gunn/).

The excessive warm weather has rendered the bathers lately very numerous in the river; the ladies however, hesitate to plunge into the stream until night has shielded them from observation. […] The warm weather has set in with a vengeance, and for several days during the week the thermometer has nearly topped 90. The river in the mornings and evenings has been crowded with bathers, especially at the latter period, including a vast conflux of females of all shapes and colours in bathing attire, and high enjoyment of the “salubrious sport”. Black spirits and white, / Red spirits and grey, / Mingle, mingle, mingle, / You that mingle may [N.A.: versos tomados de Macbeth]. The beach remained crowded till late at night; the Ninfas del Mar being in no haste to retire (BP, 16 de enero de 1830, p. 2).

On Monday evening the bathers were suddenly interrupted by a strong wind which sprung in from the S. East, and brought with it a “heavy sea” and clouds of dust, rendering the streets in a manner impassable; -all was confusion upon the beach; -clothes were lost and mislaid, and many ladies who had set out to throw themselves into the liquid element were obliged to return”. BP, 5 de enero 1828, p.3.

19 La imagen acompaña la noticia de la explosión del polvorín del cuartel del Retiro pocos meses antes. Los efectos de la tragedia se exponen en un grabado que el editor de la revista agradece a J. T. Dodge, aunque no se detalla la fuente que corresponde a la vista de la ciudad que cierra la nota. The Illustrated London News, 28 de enero de 1865, p. 80-82.

Referencias

Acuerdo del 17 de mayo de 1768, en Acuerdos del Extinguido Cabildo de Buenos Aires (AECBA), tomo 1762-1768, p. 625.

Acuerdo del 2 de diciembre de 1774, en Acuerdos del Extinguido Cabildo de Buenos Aires (AECBA), tomo 1774-1776, p. 182.

Acuerdos de 11, 12, 14 y 18 de agosto de 1777, en Acuerdos del Extinguido Cabildo de Buenos Aires (AECBA), tomo 1777-1781, pp. 98 a 107

Acuerdo del 24 de mayo de 1791, en Acuerdos del Extinguido Cabildo de Buenos Aires (AECBA), tomo 1789-1791, pp. 618-621.

Aliata, F. (1997). De la vista al panorama. Buenos Aires y la evolución de las técnicas de representación del espacio urbano. Estudios del hábitat (5) 11-20.

Barriera, D. (2017). El alcalde de barrio, de justicia a policía (Río de la Plata, 1770-1830). Nuevo Mundo Mundos Nuevos (EHESS) Nuevo Mundo Mundos Nuevos, Debates, recuperado de http://journals.openedition.org/nuevomundo/70602

Burgueño, G. y Nardini, C. (2009). Introducción al paisaje natural: Diseño de espacios con plantas nativas rioplatenses. Orientación Gráfica Editora.

Caride Bartrons, H. (2015). El infame Paseo de Julio. Imaginarios prostibularios de Buenos Aires. En M. Sabugo (Dir.), Metáforas en pugna: estudios sobre los imaginarios del habitar (pp. 31-44). Diseño.

Caride Bartrons, H. (2017). Lugares de mal vivir: Una historia cultural de los prostíbulos de Buenos Aires, 1875-1936. Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas.

Caride Bartrons, H., y Dal Castello, D. (2022). Higiene de la ciudad, salud del pueblo: Una historia urbana de la sanidad en Buenos Aires 1855-1930. Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas.

Corbin, A. (1988). Le territoire du vide. L'occident et le désir du rivage (1750-1840). Flammarion.

Del Carril, B. y Aguirre Saravia, A. (1982). Iconografía de Buenos Aires. La Ciudad de Garay hasta 1852. Municipalidad de Buenos Aires.

Del Carril, B. (1964). Monumenta iconográfica. Paisajes, ciudades, tipos, usos y costumbres de la Argentina, 1536-1860. Emecé.

Difrieri, H. (1981). Atlas de Buenos Aires. MCBA.

Fara, C. (2015). Miradas sobre el agua: Recorridos de la modernidad en las imágenes de Buenos Aires desde el Río de la Plata (1910–1936). 19&20, 10(2). https://doi.org/10.52913/19e20.X2.06a

Favelukes, G (2021). El plano de la ciudad: Formas y culturas técnicas en la modernización temprana de Buenos Aires (1750-1870). Serie Tesis del IAA, Instituto de Arte Americano, UBA.

Favelukes, G (2021). ’Para el mejor orden y policía de la ciudad’: reformas borbónicas y gobierno urbano en Buenos Aires, Critica del Instituto de Arte Americano, (158).

Ferreira da Silva, S. (1748). Planta de cidade de Buenos Ayres, en Relação do Sitio, que o Governador de Buenos Aires D. Miguel de Salcedo poz no anno de 1735 à Praça da Nova Colonia do Sacramento … com algumas Plantas necessarias para a intelligencia da mesma Relação, Lisboa, Officina de Francisco Luiz. http://purl.pt/1450

Galarce, A. (1886). Bosquejo de Buenos Aires, capital de la República Argentina. s.e.

González, R. (1995). El nacimiento de la ciudad simbólica: La polémica en torno a la Alameda de Bucarelli. Crítica del. Instituto de Arte Americano, (62). https://www.iaa.fadu.uba.ar/publicaciones/critica/0062.pdf

Moores, G. H. (1945). Estampas y vistas de la ciudad de Buenos Aires, 1599-1895. Municipalidad de Buenos Aires.

Nabel, P. (2007) Atlas Ambiental de Buenos Aires. Museo Argentino de Ciencias Naturales, Buenos Aires.

Novick, A.; Garay, P. y Zanzottera, G. (2025). La costa del Río de la Plata en Buenos Aires: Territorios, Historias y Debates. CPAU

Novick, A. y Favelukes, G. (2019). Los bordes de la región de Buenos Aires. Algunas hipótesis de trabajo para la construcción de historias de larga duración. Urbana. Revista Eletrônica do Centro Interdisciplinar de Estudos sobre a Cidade, (11), 1-21. https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/urbana/article/ view/8653479/21300

Payró, R. (1888). La rabona (reminiscencias estudiantiles). En E. Ortega, Almanaque Peuser para el año 1888 (pp. 211-218). Peuser.

Penhos, M. (2005). Ver, conocer, dominar. Imágenes de Sudamérica a fines del siglo XVIII. Siglo XXI.

Peña, E. (1910). Documentos y planos relativos al período edilicio colonial de la ciudad de Buenos Aires (Tomo 1). El fuerte. http://www.archive.org/details/documentosyplano01buen

Piñeiro, A.; Piccioni, R.; Weissel, M.; Pastorino, E. y Grassi, J. (2017). Buenos Aires a vista de pájaro. Jean Desiré Dulin 1830-1919. Museo Histórico de Buenos Aires Cornelio Saavedra.

Reitano, E. (2016). El Río de la Plata como espacio de frontera marítimo-fluvial durante el período colonial tardío: Hombres, embarcaciones y dificultades. Pasado abierto, 2(3), 128-152. https://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.8418/pr.8418.pdf

Rolla, F. (2023). Centros en la periferia. Representaciones en los inicios de la vida suburbana de la mano de la comunidad británica en Buenos Aires a principios del siglo XIX, Crítica del Instituto de Arte Americano, (255). https://www.iaa.fadu.uba.ar/wp-content/uploads/2023/06/255_Florencia_Rolla.pdf

Rosal, M. A. (2012). El comercio de esclavos en la ciudad de Buenos Aires a principios del siglo XVII. Anuario del Centro de Estudios Históricos "Prof. Carlos S. A. Segreti".

Registro Oficial de la República Argentina 1810-1870 (1873) [RORA], Reglamento fijando las atribuciones y deberes de los alcaldes de barrio, p. 247.

Ruiz Diaz, M. (2024). Del puerto a la ciudad: Sanidad marítima y estructura urbana de la ciudad de Buenos Aires, 1868-1911. Serie Tesis del IAA, Instituto de Arte Americano, UBA.

Salvadores, A. (1931). Un proyecto del gobernador Bucareli para embellecer a Buenos Aires: La calle de la Barranca y Paseo de la Alameda, 1898-1953. Boletín del Instituto de Investigaciones Históricas, 13(10), 40-57. http://repositoriouba.sisbi.uba.ar/gsdl/collect/bolravi3/index/assoc/bihaar_1/_n049_05/0-4-biha.dir/bihaar_1_n049_050ap040ao.pdf

Schavelzon, D. (2013). De cerveza y esclavos en Buenos Aires: el mercado negrero de Retiro debajo de la fábrica Bieckert. Teoría y práctica de la arqueología latinoamericana. Universidad Nacional de Rosario.

Schavelzon, D. (2002). Arquitectura para la esclavitud: una historia silenciada, Critica del Instituto de Arte Americano, (130). https://www.iaa.fadu.uba.ar/publicaciones/critica/0130.pdf

Sidy, B. (2013). Proyectos urbanos en disputa: Los debates en torno al proyecto de la Alameda en Buenos Aires (1766-1768). Antítesis, (6), 186-207.

Silvestri, G. (2011). El lugar común, una historia de las figuras de Paisaje en el Río de la Plata. Edhasa

Silvestri, G. (2003). El color del río. Historia cultural del paisaje del Riachuelo. Editorial de la Universidad Nacional de Quilmes/Prometeo.

Tau Anzoategui, V. (2004). Los bandos de Buen Gobierno del Río de La Plata, Tucumán y Cuyo (Época hispánica). Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho.

Taullard, A. (1940). Los planos más antiguos de Buenos Aires. Peuser.

The British Packett and Argentine News (1828 a 1830) [BP].

The Illustrated London News 46,(1299). Recuperado en https://archive.org/details/sim_illustrated-london-news_1865-01-28_46_1299

Torres, L. M. (1918). Documentos para la historia argentina tomo IX Administración edilicia. Compañía Sudamericana de billetes de banco

Vidal, E. Sq. (1820). Picturesque illustrations of Buenos Ayres and Monte Video. Ackerman.

Graciela Favelukes

Arquitecta, Doctora en filosofía y Letras con mención en Historia por la Universidad de Buenos Aires. Investigadora Independiente de CONICET. Directora de la Sección de Teoría, Historia y Crítica Urbana y del Programa de Historia Urbana y Territorial (PROHUT), ambos en el IAA. Miembro del Comité de Posdoctorado de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo (FADU-UBA). Profesora Adjunta de Historia de la Arquitectura (FADU-UBA), Profesora Titular en el Doctorado de Estudios Urbanos de la Universidad de General Sarmiento (DEU-UNGS). Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas "Mario J. Buschiazzo", Facultad de Arqutiectura, Diseño y Urbanismo, Intendente Güiraldes s/n, Ciudad Univesitaria, Pabellón 3, CP 1428, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

grafave@yahoo.com.ar

https://orcid.org/0000-0003-0162-394X

Artículo de acceso abierto distribuido bajo una licencia Creative Commons Attribution (CC BY) http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/